字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/08/29 10:50:29瀏覽3421|回應15|推薦109 | |

◎轉貼《印光大師法語菁華》~淨空學: http://www.amtb.org.tw/pdf/yg01.pdf ..... 淨空法師專集網站 編錄/2013/08.29 1. 世之變亂之由奚在乎。一言以蔽之,眾生貪瞋之心所致而已,貪心隨物質享受而激增。稍不遂,則競爭隨之。又不遂,則攻奪戰伐隨之,則死亡流離隨之。則疫癘饑饉隨之,則一切災禍隨之。瞋火熾然,世界灰燼矣。 2. 惟我如來,闡苦空之諦,以治眾生之貪,宏慈悲之旨,以治眾生之瞋。 3. 復說淨土法門,示眾生以離苦得樂,方便橫超之路。【註一、註二】 4. 為佛弟子者,信法界平等之體,明苦樂因果之相,知自它感應之用。起無緣之大慈,興同體之大悲。眾生之苦一日不除,匹夫之責一日未盡,則請法隨學懺悔供養之事業,一日不可以已。 5. 需知因果無虛,禍福自致。貧病夭獄,皆由別業。水旱刀兵,則自共業。業熟禍至,無能倖免。 6. 欲求得福免禍,必先能泯惡力善。隨時、隨地,自勉、勉人。戒殺茹素,崇佛、惜福(惜物.節用.薄享.厚施),宏法利生。多念觀音聖號,為眾生迴向消災解劫。則人己兼利,為德無窮,獲福亦廣也。 7. 護國息災,根本方法,在于念佛。一切災難,皆為眾生惡業之所感召。若盡人能念佛,則此業即可轉。如能有少數人念佛,亦可減輕。 8. 念佛法門,雖為求生淨土、了脫生死而設,但其消除業障之力,極其鉅大。 9. 真正念佛之人,必先要閑邪、存誠,敦倫、盡分,諸惡莫作,眾善奉行。尤需明白因果,自行化他。 10. 世間一成不變之好人少,一成不變之壞人亦少,大多皆是可上可下、可好可壞之人,所以教化最為緊要。 11. 止要加以教化,即無不可以使之改惡歸善。放下屠刀,立地成佛,惟在人之信念而力行耳。 12. 念佛之人,需注意教育其子女,使為好人;存好心、說好話、做好事。果能盡人如此,則災難自消,國家亦可以長保治平矣。 13. 念佛法門,根本妙諦,在于淨土三經。而《華嚴經》中,普賢菩薩以十大願王,導歸極樂。實為十方三世一切諸佛,上成佛道、下化眾生,成始成終之總持法門。故得九界同歸,十方共讚,千經俱闡,萬論均宣也。 14. 茹素,即可培養其慈悲心,而免殺機。 15. 修淨土者,既生西方,即了生死,亦是即身成佛。 16. 人人存好心、說好話、做好事,自能國家得護,而災禍不起矣。 17. 古書有云:聖人不治已病,治未病;不治已亂,治未亂。蓋已亂之治難平,未亂之治易安。 18. 念佛力善,戒殺喫素,深明三世因果之理。欲免苦果,需去苦因。 19. 苦因,貪瞋癡三毒是;善因,濟人利物是。能明此因果之理,則諸惡莫作,眾善奉行,災禍自無從起矣。 20. 佛言:「欲知前世因,今生受者是;欲知來世果,今生作者是。」 21. 《易》曰:「積善之家,必有餘慶;積不善之家,必有餘殃。」《書》曰:「作善,降之百祥;作不善,降之百殃。」其理與我佛所講之因果正同。 22. 果能盡人諸惡莫作,眾善奉行,則自然天下太平,人民安樂。閑邪、存誠,敦倫、盡分;則不但國運可轉,災難亦可消。【註三、註四】 23. 若人皆能念佛行善,則共業可轉,而劫運亦消矣。 24. 現在之人,真發信心者少,無信心者甚多。若盡人能發信心,又能行善,亦何災不可消哉。 25. 為父母者,于其子女幼小時,當即教以因果報應之理,敦倫盡分之道。 26. 孕婦果能茹素念佛,行善去惡;目不視惡色,耳不聽惡聲,身不行惡事,口不出惡言,使兒在胎中即稟受正氣;則天性精純。生後再加以教化,無有不可成為善人者。 27. 母若賢,則子女在家中,耳濡目染,皆受其母之教導,影響所及,其益無窮。 28. 子女幼小時,切需養其善心,嚴加管教。 29. 治國平天下之要道,在于家庭教育;而家庭教育,母實任其多半。子女在胎稟其氣,生後又視其儀、受其教,故易成賢善。此為不現形跡,能致太平之要務。 30. 須認真茹素。古語云:「欲知世上刀兵劫,但聽屠門夜半聲。」信不誣也。並勸自己父母、子女及親友,共同茹素。要知此亦是護國息災之根本方法也。 31. 因果報應,彰明顯箸,如響應聲,如影隨形,絲毫不爽。 32. 如果洞明因果之理,而又能篤信力行,則世道人心自可挽回。 33. 正心誠意,必由致知格物而來。物乃心中私欲,因有私欲障蔽自心,故本具真知,無由顯現。能格除私欲,則其本具之真知自顯。真知顯,而即意誠心正矣。雖愚夫愚婦一字不識者,亦做得到。 34. 孔子以「德不修,學不講,聞義不能徙,不善不能改。」為憂。年已七十,尚欲天假數年,以期學易而免大過。 35. 助人即是助己,救人即是救己;因果昭彰,絲毫不爽。若己身有災,無人為助,果能稱念聖號,亦定蒙佛菩薩冥加祐護。 36. 今人但貪目前便宜,不能看破。每為錢財而喫虧,其例甚多,不勝枚舉。 37. 明因果之理,而篤行之。能發信心,必有善果。且私偽之心既消,心中光明正大,任何災難,皆冰雪消融矣。 38. 甚望大家大發信心,秉乾為大父、坤為大母之德,存民吾同胞.物吾同與之仁,凡在天地間者,皆愛憐之、護育之,視之如己。更能以因果報應,念佛求生西方之道勸化之。倘盡人能實行此,則國不期護而自護,災不期息而自息矣。 39. 種瓜得瓜,種豆得豆;有其因,必有其果;不差毫釐。所以不獨世間人,皆在因果之中,即菩薩佛亦不出因果之外。 40. 必能護持法身慧命,斷生死煩惱,方算盡息災之能事。 41. 律為佛法根本,嚴持淨戒,以期三業清淨、一性圓明,五蘊皆空、諸苦皆渡。 42. 教乃依教修觀,離指見月徹悟當人本具佛性;見性成佛。 43. 密以三密加持,轉識成智,名為即身成佛。此亦但取即身了生死為成佛,非成福慧圓滿之佛也。 44. 禪則專仗自力,非宿根成熟者,不能得其實益。 45. 淨則兼仗佛力,凡具真信願行者,皆可帶業往生。其間難易,相去天淵。 46. 永明曰:「有禪有淨土,猶如戴角虎;現世為人師,來生作佛祖。無禪有淨土,萬修萬人去;若得見彌陀,何愁不開悟。有禪無淨土,十人九蹉路;陰境若現前,瞥爾隨它去。無禪無淨土,鐵床并銅柱;萬劫與千生,沒箇人依怙。」【註五】 47. 禪即吾人本具之真如佛性,宗門所謂父母未生前本來面目。宗門語不說破,令人參而自得,故其言如此。實即無能無所,即寂即照之離念靈知,純真心體也。 48. 有淨土,即實行發菩提心,深信、切願,持佛名號,求生西方之事也。 49. 雖修淨土,心念塵勞,或求人天福報,或求來生出家為僧,一聞千悟,得大總持,宏揚佛法,教化眾生者,皆不得名為修淨土人。 50. 不知真旨者,每謂參禪便為有禪,念佛便為有淨土;自誤誤人,害豈有極。 51. 徹悟禪宗,明心見性,深入經藏,備知如來權實法門。于諸法中,惟以信願念佛一法,以為自利利它之通途正行。觀經所言讀誦大乘,解第一義,即此是也。 52. 雖未明心見性,卻決志求生西方。志誠念佛,則感應道交,即蒙攝受。力修定慧者,固得往生。即五逆十惡,臨終苦逼,發大慚愧,稱念佛名,或至十聲,或至一聲,命終亦皆蒙佛接引往生。 53. 雖徹悟禪宗,明心見性,而見思煩惱不易斷除。直需歷緣鍛鍊,令其淨盡無餘,而後分段生死,乃可出離。未能淨盡,六道輪迴,亦依舊難逃。 54. 既未徹悟,又不求生,攸攸泛泛,修餘法門。以畢生修持功德,感來生人天福報。 55. 清.截流禪師謂:「修行之人,若無正信,求生西方,泛修諸善,名為第三世怨。」 56. 一切法門,惑業淨盡,方了生死。惟淨土法門,帶業往生,即與聖流。 57. 淨土法門,三根普被,利鈍全收;契理契機,至頓至圓,確為當今之惟一無上法門。 58. 一切眾生,雖未聞佛法,不知修持,而一念心體,仍完全同佛。 59. 或從善知識,或從經典,瞭知一色一香,無非中道。一切諸法,無非佛法。一切眾生,皆當作佛。 60. 從來真是妄,今日妄皆真,但復本時性,更無一法新。既悟之後,雖亦惟此五蘊,而全體是一箇真如,了無色心五蘊之相可得。 61. 佛既徹悟心,佛、眾生,三無差別;見一切眾生,與佛無二;故于怨于親,皆為說法,令得渡脫。雖是極其惡逆不信之人,亦無一念棄捨之心。 62. 歸依,止要其能誠敬修持耳。切不可以歸依一事視作買賣,需出代價若干,方能購得歸依名目。如此,方是真實歸依三寶之信徒,方能得了生脫死、超凡入聖之大利益也。【註六】 63. 是心作佛,是心是佛;若不作佛,則不是佛矣。此二句經文,為破下劣、狂妄、二見之無上妙法也。究論佛法大義,不出真俗二諦。真諦,一法不立,即聖智所見之實體。俗諦,萬行圓彰,即法門所修之行相也。 64. 寧可著有,不可著空。以著有,雖不能圓悟佛性,尚有修持之功。著空,則撥無因果,成斷滅見,壞亂佛法,貽誤眾生,其禍之大,不可言喻矣。 65. 徹悟一法不立之理體,力行萬行圓修之事功,方是空有圓融之中道。 66. 明.蓮池大師云:「著事而念能相續,不虛入品之功。執理而心實未通,難免落空之禍。」【註七】 67. 吾人學佛,必需即事而成理,即理而成事。理事圓融,空有不二,始可圓成三昧,了脫生死。【註八】 68. 念佛人,要各盡己分,不違世間倫理;所謂敦倫、盡分,閑邪、存誠。諸惡莫作,眾善奉行。若不孝父母,不教子女,是乃佛法中之罪人。如此而欲得佛感應加被,斷無是理。 69. 學佛者,必需父慈、子孝,兄友、弟恭。己立立人,自利利他。各盡己分,以身率物。廣修六度萬行,以為同仁軌範。 70. 斯世澆漓,社會紊亂,天災人禍,環疊相生。欲謀輓救,須人人敦倫、盡分,孝親、慈幼,大公無私,愛人若己方可。果能人心平和,世界自安,國難自息矣。 71. 今之世風頹喪,人心險惡。然一究其何以至此,實不外公與私而已。若皆能破除私心,無相殘害,則唐虞三代之世,亦何難復見于今日哉。 72. 大劫當前,誰能倖免。惟有大眾一心修善,虔誠念佛,哀祈佛力之加被方可。 73. 佛力不可思議,法力不可思議,眾生心力亦不可思議,惟在人之能虔誠與否耳。 74. 現世學佛之人,多有自謂我已開悟,我是菩薩,我已得神通,以致貽誤多人者。一旦閻老見喚,臨命終時,求生不得,痛苦而死,難免入阿鼻地獄。此種好高務勝、自欺欺人之惡派,切弗染著。有則改之,無則加勉,至戒至戒。 75. 修行之人,必需韜光隱德,披露罪過。倘事虛張聲勢,假妝場面,縱有修行,亦已被此虛驕之心喪失大半。故佛特以大妄語列為根本戒者,即以防護其虛偽之心,庶可真修實證也。 76. 修行之人,不可向它人誇說自己功夫。如因不甚明瞭,求善知識開示印證,自可據實直陳,但不可自矜而過說,亦不必自謙而少說,要按真實情況而說,方是真佛弟子,方能日有進益也。 77. 學佛者,務要去人我之見,己立立人,自利利它,然後方可言入道。 78. 古之欲明明德于天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其家。欲齊其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先誠其意。欲誠其意者,先致其知。致知,在格物。此所謂物,即是與天理人情不合之物欲。 79. 格除自心私欲之物,乃是明明德之根本。佛法之去貪瞋癡,亦即格物。修戒定慧,亦即致知。 80. 念佛一法,最好學鄉愚,老實行持為要。俗言聰明反被聰明誤,不可不懼也。 81. 宋.楊傑,號無為子;臨終,說偈曰:「生亦無可戀,死亦無可捨。太虛空中,之乎者也。將錯就錯,西方極樂。」明.蓮池大師《蓮池往生集》贊曰:「吾願天下聰明材士,皆能成就此一錯也。」此可謂真大聰明,而不被聰明所誤者。【註九】 82. 等覺菩薩,欲求圓滿佛果,尚需求生西方。何況我等凡夫,業障深重,倘不致力于此,是捨易而求難,可惑之甚矣。 83. 人生朝露,無常一到,萬事皆休。是以欲求離苦得樂者,當及時努力念佛,求佛加被,臨終往生。一登彼土,永不退轉;花開見佛,得證無生。 84. 佛者,覺悟之義。自性佛者,乃即心本具,離念靈知之真如佛性也。法者,軌範之義。自性法者,乃即心本具,道德仁義之懿範也。僧者,清淨之義。自性僧者,乃即心本具,清淨無染之淨行也。是為自性三寶。 85. 若肯發至誠心,歸依三寶,如法修行,即可出生死苦海,了生脫死矣。 86. 因知自性三寶之故,從此克己修省,戰兢惕厲,再求住持三寶,及十方三世一切三寶;則可消除惡業,增長善根,即生成辦道業,永脫生死輪迴。 87. 既歸依佛,當以佛為師,始自今日,至于命終,虔誠敬禮,一息不容稍懈。再不可歸依天魔、外道.邪鬼、邪神。既歸依法,當以法為師,自今至終,不可再歸依外道典籍。既歸依僧,當以僧為師,自今至終,不可再歸依外道徒眾。 88. 需知所謂歸依者,乃歸依一切佛法僧三寶,非歸依箇人。例如今日各位來歸依,我不過代表三寶,授證三歸,並非歸依我一人。每見僧俗有誤解歸依意義者,在家人則曰我歸依某法師,出家人則曰某是我歸依弟子。遺大取小,廢公為私,可悲可嘆。故為因便說明,免再貽誤,望各注意。 89. 一切眾生,皆具佛性,實與三世諸佛,無二無別,于未來世,皆可成佛。 90. 我輩今生之得為人,乃前生之善果,永宜保此善果,使之發揚光大,繼續永久,不可殺生。如其廣造殺業,必墮惡道,酬償宿債,輾轉互殺,此仆彼起,無有盡期。 91. 居心行事,有類于盜者,亦即為盜。如假公濟私,損人利己,恃勢取財,用計謀物,忌人富貴,願人貧賤等皆是。 92. 又如陽取為善之名,及至遇諸善事,心不真誠,事多敷衍。如設義學,不擇嚴師,誤人子弟。施醫藥,不辨真假,誤人性命。遇見急難,漠不急救,延緩游移,每致誤事。一切敷衍塞責,不顧他人利害,虛糜公帑,貽誤公益者,實皆同盜。 93. 人皆心存盜心,事作盜事,社會遂以腐亂,天下亦不太平矣。故須嚴重戒盜。 94. 己未斷惑,謂為已斷;己未證道,謂為已證;則為大妄語,此罪甚重。因其攘亂佛法,疑誤眾生故。 95. 善因,感善果。惡因,感惡果。自作自受理有必然,決無稍差。十善,總該一切善法。若能遵行,無惡不斷,無善不修。 96. 學佛之人,于三歸、五戒、十善諸義,既已明瞭,即當竭力閑邪存誠,敦倫盡分,諸惡莫作,眾善奉行。 97. 尤需注意者,任作何事,均宜憑天理良心。例如作醫,有天良者,救人危急,即可大積陰功。無天良者,或使人輕病轉重,從中漁利,良心喪盡,定得惡果。 98. 既已歸依,當虔誠受三歸,為了生脫死之本。謹持五戒,為斷惡修善之基。奉行十善,為清淨身口意三業之根。從茲諸惡皆泯,眾善力行。三業既淨,後再遵修道品,了脫生死,得與蓮池勝會。 99. 善惡因果,如影隨形,莫之或爽。實行其事,即實得其益。若沽名釣譽,好作狂言,自欺欺人,自謂已得佛道,是大妄語,必受惡報。 100.修行人,總須心地光明、三業清淨,功德自能無量。《觀經》云:「孝養父母,奉事師長,慈心不殺,修十善業。」是為三世諸佛淨業正因,至要弗忘。放下屠刀,立地成佛,有為者亦若是。願各勉之。【註十】 ~淨空法師專集網站《簡》製作 印光大師〈維基百科〉

= = = = = = = = = = = = 印光(1861 年-1940 年 12 月 2 日),俗名趙紹伊,字子任,法號聖量,別號常慚愧僧,淨土宗第十三代祖師,同時也是淨土宗的重要中興人物,並為中國近代佛教復興作出顯著貢獻,常被尊稱為印光大師。相傳他是大勢至菩薩的化身。 1881 年印光 21 歲時,於陝西終南山南五台蓮花洞寺正式出家,其師為道純和尚,自此從儒學轉入佛學。但剃度出家之事被其兄長知道後,在後者的強烈要求下只好遵命返家。到家後並遭遇禁足處置,然而印光意志堅定,趁兄長外出時又潛回終南山,繼續佛法修學。 回到終南山後,道純師父遂要印光遠赴安徽參學,以避家人持續要求回返的糾纏。印光奉命前往安徽,途中經過湖北谿蓮華寺時,在該地駐留苦修,除作為該寺的知客僧外,還負責柴頭(劈柴與燒柴)、水頭(挑水與燒水)等工作,以此來磨練自己,此時印光大師 22 歲。 此後,印光在代理庫頭(庫房整理、管理)工作時,於「曬經(經書維護)」過程中有緣讀到《龍舒淨土文》,因而更加堅定了以淨土宗救世的信念。 自 1887 年起,在浙江普陀山法雨寺藏經樓閱藏、修行了三十餘年。1918 年起,專門刻印善書、佛經,印行淨土經論近百種,印量達數十萬冊,並廣泛贈送與各界人士。 由於印光所處的時代,親近與信仰佛法者已為數不多,因此印光大師印贈《了凡四訓》與《太上感應篇》,前者以儒家觀點來傳播佛教,後者以道教觀點來弘揚佛法,在佛教振興上作出特殊貢獻。 1926 年(民國 15 年),蘇州靈巖山寺真達和尚為了重振道場風規,特請印光訂立規章,印光為其訂立五條規約,使靈巖山寺奠定淨土道場的基礎。此後印光大師又於南京創建法雲寺放生念佛道場,興辦佛教慈幼院,組織監獄感化會以及從事賑災救濟等慈善公益事業。 1930 年(民國 19 年)印光以七十高齡前往蘇州報國寺進行閉關修行,閉關前曾囑託明道法師創立弘化社,弘化社最初創立於上海常德路的覺苑內,王一亭、關絅之、黃涵之等居士參與、協助,由於弘化社的成立,使佛經、善書的印製、傳播和流通更為順暢。 1937 年(民國 26 年)抗戰爆發,印光應靈巖山寺監院妙真和尚之請而遷至靈巖山寺,持續弘揚淨土法門。1940 年(民國 29 年)農曆十月底,印光因身體不適,委任妙真和尚擔當靈巖山寺住持職務。至農曆十一月初四凌晨,印光大師向妙真和尚與身邊弟子作最後囑咐與告誡。 印光大師告訴妙真和尚:「維持道場、弘揚淨土,勿學大派頭!」,同時也語重心長地勸告眾弟子:「大家要念佛、要發願,要生西方!」。此後,大師面向西方端身正坐,等待阿彌陀佛前來接引,在和尚、大眾的念佛聲中安詳而逝,享壽八十歲。 「敦倫盡分,閑邪存誠;老實念佛,求生淨土」~大師這十六個字,前面八個字是因果教育、是老實的標準,後面八個字是淨土教學。大師有時用「老實念佛」,有時用「信願念佛」,這兩種在《文鈔》都有。 有些聽眾是新學的,去拜見老和尚時,大師就跟他們講「信願念佛」。如果是對老修行、或念佛堂開示,大師就講「老實念佛」,因為信願已經具足,老實就能成就了。所以,對初學講「信願念佛」;對老修行則講「老實念佛」! 大勢至菩薩〈網路分享〉

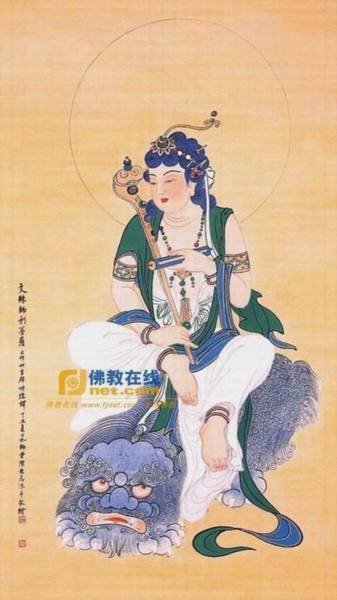

= = = = = = = = = = = = 註一、淨土:《維基百科》~ 淨土宗源始: 淨土宗與禪宗是對中國漢傳佛教影響最大的兩個支派,其影響深遠,自唐代創立後流傳於中、日、韓、越等地,至今不衰。 淨土法門在中國起步於漢晉時代的東林寺之慧遠大師,始於北魏曇鸞,經唐代善導法師(613 年─681 年)發揚光大。 在宋代之前,它屬於「寓宗」,即寄寓在禪宗、天台宗等各種宗派內,以特定的理念和修習法門存在,而沒有組織和法嗣相傳的制度;一直要到宋代之後,才擁有獨立的地位,因此淨土宗吸收了不少天台宗、華嚴宗、禪宗的觀念。 到南宋之後,淨土宗建立了自己的世系傳承,現今經後人所公認的有十三祖:慧遠、善導、承遠、法照、少康、延壽、省常、袾宏、智旭、行策、實賢、際醒、印光。 淨土宗微旨: 以「根、道、果」理論來說,淨土宗的「根」在於對於阿彌陀佛大願的全然相信,「道」則是修行十善及持名唸佛,以求往生,其成就的「果」即是在臨終時,得以往生西方極樂世界國土,不墮惡道,不受諸苦,但有眾樂。 淨土宗不強調艱苦的禪定修行,也沒有複雜的理論,以念佛法門為主。念佛法門主要是以信、願、行為三要,以持唸阿彌陀佛佛號為特色。 至晚清之後,《華嚴經~「普賢菩薩行願品」》與《楞嚴經~「大勢至菩薩念佛圓通章」》被加入淨土宗經典之中,改稱「淨土五經」。 註二、佛法修行:《維基百科》~ 佛法修行無論那個宗派,都在修清淨心。 《金剛經》說:「信心清淨,則生實相。」 《楞嚴經》中的「大勢至菩薩念佛圓通章」:大勢至菩薩的修行法門就是念佛,當執著妄想時,就念念佛號,可一心不亂。 《法華經》中的「普門品」:「若有眾生多於淫慾,常念恭敬觀世音菩薩,便得離欲;若多瞋恚,常念恭敬觀世音菩薩,便得離瞋;若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。無盡意!觀世音菩薩有如是等大威神力,多所饒益,是故眾生常應心念。」也說到常念佛號的好處,可以遠離災禍。 註三、閑邪:《維基百科》~ 約束邪念之意。:《周易.乾》:「閑存其誠。孔穎達疏:『閑邪存其誠者,言防閑邪惡,當自存其誠實也。』」 註四、敦倫:《維基百科》~ 本文中之敦倫,均指其原義~「使人倫的情誼和睦」。《儒林外史.第四十一回》:「這十數年來,往來楚越,轉徙經營,又自致數萬金,纔置了產業,南京來住,平日極是好友敦倫。」 註五、永明:《維基百科》~ 永明延壽禪師(904 年-975 年);俗姓王姓,名延壽,字沖元,號抱一子,錢塘人,唐末五代時禪宗高僧,為法眼宗三祖。又被後世淨土宗推崇為淨土宗六祖。 後世淨土宗推崇永明延壽大師為其六祖;永明延壽大師與淨土宗的關係,傳統上的說法可見於清朝彭希涑《淨土聖賢錄》。著有《宗鏡錄》,綜合了禪宗、天台宗、華嚴宗、法相宗等四家學說,總合隋唐佛學。他又曾作《萬善同歸集》。 註六、歸依:《維基百科》~ 又作「皈依」。原本佛教用語,意指通過三皈依儀式,正式成為佛教徒,誓願終生信從三寶,直至未來解脫成佛。凡正信佛弟子必正受三皈依,絕無四皈依。 後來也將正式信奉某種宗教,沿用皈依名稱。例如:魏晉時局,動亂不已,世族名士尋求心靈安慰,往往皈依道教;英國國會規定,凡皈依舊教者,不得登基英國國王寶座;突厥化的蒙古人入境隨俗,也皈依回教。 皈依本意為「皈依三寶」,因而也稱「三皈依」。接受三皈依並受持五戒的男、女居士,稱為終身優婆塞、終身優婆夷,也稱為近事男、近事女,也就是親近三寶、承事三寶的男女居士。 註七、蓮池:《維基百科》~ 蓮池祩宏(1535 年-1615 年);明代杭州仁和人,俗姓沈,名祩宏,字佛慧,別號蓮池,故常被稱為蓮池大師。 又因常在雲棲寺居住而被稱為雲棲和尚,是中國佛教淨土宗的第八代祖師,與紫柏真可、憨山德清、蕅益智旭並稱為明末四大高僧,他提倡禪宗淨土宗兩者兼修的理論。著有《竹窗隨筆》等書。 註八、三昧:《維基百科》~ 三昧,又譯「三摩地」、「三摩提」,意譯為等持、正心行處、心一境性;佛教術語,意指專注於所緣境,而進入心不散亂的狀態,皆可稱為三摩地,因此又可被譯為「止」、「定」。 最早出自《奧義書》、《瑜伽經》中,亦為傳統印度教修行方式之一,八支瑜伽的第八支。後為佛教所吸收,將「持戒、禪定、智慧」三者,合稱為「三無漏學」。漢傳佛教經常將它譯為「禪定」。 註九、楊傑:摘錄《漢學研究〈第 21 卷第 1 期〉》.《北宋居士楊傑與佛教》~ 「楊傑為北宋最重要之佛教居士之一,他鼓吹淨土、調和禪淨、並宣揚華嚴教義,對佛教貢獻不小。」 又:「蘇軾在楊傑館伴義天入杭時所作之《送楊傑》詩為引子,指出楊傑博通釋典、長於論說,為北宋朝廷、文士及僧侶所重。其餘各段證明楊傑確為一儒釋兼通而又相當活躍之佛教居士。」 註十、觀經:《維基百科》~ 即《佛說觀無量壽佛經》。略名《觀無量壽佛經》、《觀無量壽經》、《觀經》,亦稱《十六觀經》,共一卷,劉宋.畺良耶舍譯。為淨土三經之一。 內容述說頻婆娑羅王遭逢家變,為逆子阿闍世所幽禁。其夫人韋提希澡浴頻婆娑羅王,並奉食酥蜜和麥與蒲萄漿。頻婆娑羅大王得食體力漸復,合掌恭敬向耆闍崛山遙禮釋迦牟尼佛,求大目犍連授八戒。世尊除遣大目犍連尊者外,亦遣富樓那尊者,為王說法。..... 道源法師《佛說觀無量壽佛經講記》:「『觀』者,觀想、觀照。能觀之智慧,須大悟之後,智慧才能啟發。在未開悟之前,此名為識。為什麼作觀想,得轉識成智?因所觀者為阿彌陀佛。觀想阿彌陀佛,妄識即轉成智慧。」 文殊菩薩〈網路分享〉

|

|

| ( 知識學習|檔案分享 ) |