字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2015/07/14 22:27:16瀏覽5431|回應0|推薦18 | |

進入正文之前,請容筆者先聲明一點不合時宜的基本原則──討論學術問題,應該盡力擺脫意識形態的束縛,憑證據說話,不發虛妄空泛之論。學術的目的是為了追求真理,而不是為特定的意識形態服務。

* * *

一般而言,文字系統會在詞義衍化及書寫需求等諸多因素之間取得動態平衡,而字形的繁化、簡化也都是漢字形體發展的常見現象。早在殷商時期的甲骨文就已經出現不少繁簡體並存的文字,時至今日,繁簡並存也依舊相當常見。就拿我們自己寫字來說,有多少人會堅持只寫標準字體而從來不用簡字的呢? 正因民間用字容許這樣的「彈性」,自然也就無可避免地在各個時代裡產出大量的新字新形。這些字形的命運各自有別──無人接受就會趨於消亡;眾所接納則有機會力爭上游,成為社會上約定俗成的用字,甚至可能納入規範體系而升級為正體字。我們可用簡單的圖表顯示其基本流程:

約定俗成 → 納為規範 → 正字

文字的活潑性格也使得正字和俗字之間的界線並不那麼涇渭分明,今之正字可能出自昨之俗體,反之亦然。例如「年」在唐代就是俗體,正字必須寫成「秊」;「躬」的俗體「躳」在唐代也認可為正字,這都和今日的正字規範不同。此外,我們現在普遍認定為簡體字的字形,也可能根本就是造字初始的本字,例如「從」、「氣」的簡體「从」、「气」,就是甲骨文隸定的寫法。「迴轉壽司」的「迴」其實是從「回」增繁的分化字,本字「回」就有運轉、旋轉的意思,那麼寫成「回轉壽司」自無不可。馮延巳〈菩薩蠻〉有句「花影臥秋千,更長人不眠」,其中的「秋千」就是小朋友愛玩的「鞦韆」,宋人高承《事物紀原》卷八說:「一云正作秋千,……本出自漢宮祝壽詞也,後世語倒為秋千耳。」那麼,把「盪鞦韆」寫成「盪秋千」,要不要扣分?

* * *

前兩篇文章曾經提到,自從唐代正字風潮興盛之後,漢字規範運動才算是正式向前邁開大步。爾後在政府的支持以及諸多學者的精心研考撰述之下,無論觀念或方法都漸趨細密成熟,並為我們今日的漢字規範工作奠定了厚實的基礎。 不過話說回來,古時候真正有能力準確運用文字的人,畢竟只占少數,而且主要集中在官場中人以及意欲參與科舉考試的讀書人。這些人為圖功名順遂,自然必須將正字的規範當一回事,所以政府認可的正字主要就是通行於官僚和教育體系,對民間的約束力相對薄弱許多。而對識字不多也不靠文字吃飯的普羅大眾而言,文字只要能達到溝通作用,且能便捷快速地書寫運用即可,至於文字的筆畫增減、偏旁替換、用字準確等等,也就不那麼講究了,反正天高皇帝遠,文字只要讓人看得懂就可以,誰會在意正字怎麼寫呢?也就因為如此,即使政府對文字形體多有規範,民間通行的俗體字依舊大行其道。君不見咱們的教育部老早就頒布了標準字體表,學校裡國文老師也是言者諄諄,但是學生寫出來的字卻還是滿紙非規範字,而且年級愈高愈是自由奔放。可見得這其實是古今一貫的民族性格使然。

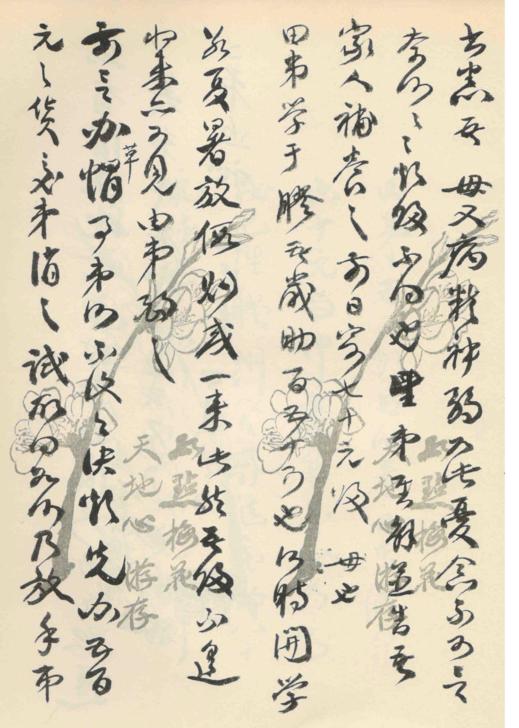

上圖是康有為的家書字跡,出現了不少俗字簡字。這在私人的函牘、文稿中經常可見。但在皇權時代,正式的公文書──尤其是上呈皇帝的奏摺──就一定要用工整的楷體書寫正字,多一筆少一畫甚至寫得太歪太醜都可能觸怒龍顏而獲罪,罰俸降級不稀奇,運氣差些也說不定「被投胎」。 多年前馬英九先生曾經向對岸提出「識正書簡」的建議,頗引起了一番議論,「紅帽子」依慣例當然也少不了。其實正體字與簡/俗體字並存,是自古已然的正常現象,即便是像清代的黃宗羲、江永、孔廣森等名家大儒,也經常在較不講究用字規範的書函、文稿裡書寫俗簡字。這些學者其實都是「識正書簡」的實踐者,他們無疑都認得正字,並且懂得分辨雅正俗簡,知道如何因地制宜、拿捏分寸,完全沒有什麼困擾。但這對現今使用漢字的人而言,問題卻可能不小。 孰令致之?

民間俗體字為求書寫便捷,故而以筆畫較少的簡體字為大宗。而在雅俗對比的觀念之下,中國傳統士人階層若非擁有開闊的胸襟,就很容易自矜於擁有讀寫正體字的能力,亦即比普羅大眾多認得幾個字的菁英優越感,從而認定民間俗字是不登大雅之堂、有損聖人之道的俗物。長此以往,這種文字上雅俗之別的偏執也就根深柢固了。我們現在仍有不少人對中國大陸的簡化字抱持輕蔑貶抑的態度,甚且以「殘體字」嘲弄,何嘗不是這種雅文化本位思想的延續? 簡體字是常見於民間的書寫形式,自古已然,所以我們可以說簡體字是源生自庶民階層的便捷書寫符號,反映了人們在不受規範約束時的集體語文創造及調適能力。這當然也是中華文化豐富的肌理之一,不能因為簡體字的「俗」而強予否定。我們之所以會產生簡體字破壞文化的認知,主因或許在於中共繼承並真正落實了國民政府的漢字簡化政策,再加上「漢賊不兩立」的觀念使然。 從歷史的經驗可知,語文規範需要經過長時間的蘊化調整,讓語文系統和社會需求自然平衡而逐步建立,決非一兩紙法令即可一蹴而就的。自古以來,正字體系的演進自有其一貫的脈絡可循,且更承載著文化傳承的主要任務,所以臺灣賡續推行正體字教育,人們閱讀古文的難點就不在最基本的認字工夫。中國大陸多數人民已和正體字脫節,這就讓傳統典籍的閱讀從一開始的認字就出現困難。筆者曾聽聞大陸某重點大學文史科系的學生在圖書館遍尋不著《後漢書》,追究原因竟是該生只認得「后汉书」而不識「後漢書」。文史專業的學生都能鬧出如此笑話,其他可想而知。 簡體字的本質是不受拘束的,規範嚴謹性和表意準確度都不如正體字,這是不同層面的使用者所賦予的特性,反映的是社會上各階層的實際需求。所以正字簡字各守其位,自然也就相安無事。若是硬要拿簡體字取代相沿已久的正字體系,就彷彿是讓劉姥姥坐上賈母的位置,我們怎能期待一身鄉野氣息的劉姥姥擺出仕宦大族的譜呢? 最後以幾句話總結這個主題。簡體字反映的是不受規範拘束的庶民文化,也可說是古今皆然的差不多心態的具體產物;同樣的,慣用正體字的人輕視簡體字,也是古今一貫的士大夫雅文化優越感使然。這些都是中華文化的一部分,也是華人民族性格的實質反映。而真正破壞中華文化的,是中共妄將簡體字放在不適合的位置上,導致問題叢生卻又不願面對錯誤回歸正途的顢頇心態。

|

|

| ( 時事評論|教育文化 ) |