字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

||||

| 2016/06/27 14:21:07瀏覽31145|回應0|推薦15 | ||||

我們在閱讀古籍時,有時會看到「某某反(翻)」或「某某切」等字眼,常令讀者如丈二金剛,搞不清楚是誰要造反了?還是誰忽然跑去吃消夜亂切一盤黑白切咧? 其實這是古代的注音方法。它萌芽於東漢末年,歷經約一千七百年的發展,直至清末民初出現各種新式注音方法之後,才逐漸退出了歷史舞臺。對以前的讀書人而言,反切是無論如何都得設法學會的常備小知識。 那麼,反切的原理是什麼呢?古代的學者提出了一些解釋: n 北宋《禮部韻略》:「音韻展轉相協謂之反,亦作翻,兩字相摩以成聲韻謂之切,其實一也。」 n 金.韓道昭《五音集韻》:「一音展轉相呼謂之反,亦音翻,以子呼母,以母呼子也;切謂一韻之字相摩以成聲謂之切。」 n 清.魏際瑞:「反,翻也,音從逆取者也。逆者必翻而上之,以搏擊其字也。切,竊也,音從順取者也。順者,不動聲色而竊取之也。」「翻者,如以石擊水,石激而下,則水激而上。切者,如以榨壓油,榨壓而止,則油壓而流。」 n 清.熊士伯《等切元聲》:「世傳反法,如宮字居隆反,調云『居隆、居隆、隆居宮』;居字宮閭反,調云『宮閭、宮閭、閭宮居』;謂先順調,後反調,便得其字。 這樣的解釋,根本有字天書,非神人無法理解。

以下說人話~

在討論反切原理之前,我們必須先對「音節」有點基本的認識。漢字大抵是以單音節為主,而單音節結構包含了三個要素──聲母、韻母、聲調。發音時,聲母和韻母前後依序出現(歷時的關係),同時伴隨著聲調的變化(共時的關係),如下表:

掌握住漢字單音節語音的構成要素,就不難理解反切的基本原理了。

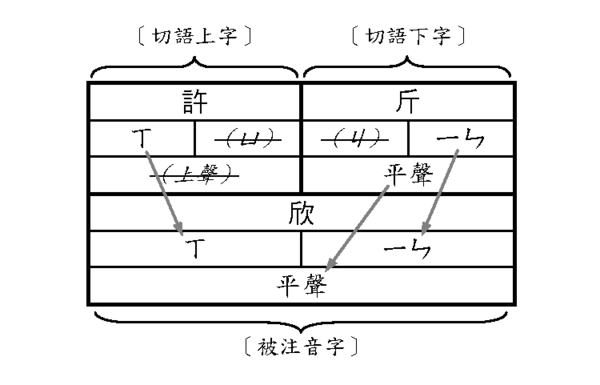

切語之法,以二字為一字之音。上字與所切之字雙聲,下字與所切之字疊韻。上字定其清濁,下字定其平上去入。(《切韻考》卷1) 這是清代的著名學者陳澧對反切原理的解說。簡單來講,反切就是以兩個漢字為一個漢字注音。例如: 欣,許斤切 「欣」是被注音字,用「許斤」二字注音,其中「許」稱為切語上字,「斤」稱為切語下字。切語上字用來表示被注音字的聲母,所以說「上字與所切之字雙聲」,如「許」和「欣」的聲母都是ㄒ。切語下字則用來表示被注音字的韻母和聲調,所以說「下字與所切之字疊韻」,如「斤」和「欣」的韻母都是ㄧㄣ,聲調都是平聲。反切就是將切語上字的聲母和切語下字的韻母聲調組合起來,拼成被注音字的讀音(ㄒ+一ㄣ=ㄒ一ㄣ)。至於切語上字的韻母聲調和切語下字的聲母,則都可以忽略。這就是反切的基本模式:

再看看以下幾個《廣韻》的切語: 很,胡墾切(ㄏ+ㄣˇ=ㄏㄣˇ) 器,去冀切(ㄑ+ㄧˋ=ㄑㄧˋ) 員,王權切(無聲母+ㄩㄢˊ=ㄩㄢˊ) 要,於霄切(無聲母+ㄧㄠ=ㄧㄠ) 隔,古核切(ㄍ+ㄜˊ=ㄍㄜˊ) 由此你應該可以明白,為啥念中文系的罵人會說「古案切」了吧!

講完了嗎?當然還沒。如果反切只是這麼簡單,也就不會令古今一眾讀書人為之糾結不已了。接下來要談的,有一點點玄奧,想要對反切多些認識的朋友可以看看;覺得淺嘗即可的朋友就去瀏覽部落格的其他文章吧!

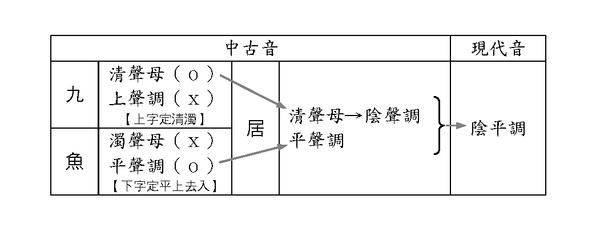

陳澧說「上字定其清濁」,所謂「清濁」,指的是聲母發音時是否顫動聲帶。凡是發音時不顫動聲帶的聲母,稱為清聲母;發音時顫動聲帶的聲母,則稱為濁聲母。──咦?聲母不就是ㄅㄆㄇㄈ~ㄗㄘㄙ這些注音符號,發音的時候都會顫動聲帶啊!哪裡有不顫動聲帶的聲母呢?──原來為了方便教學,讓學生能清楚聽見老師的發音,國語注音符號的聲母符號無論清濁,都會加上一個元音。比方說注音符號的ㄅ,我們會念成[po],但實際上ㄅ所代表的就只是清聲母[p],元音[o]是額外加上的。而[p]的發音,就是將嘴唇閉起來然後打開,很單純的肌肉動作而已,口腔不吐氣,也不顫動聲帶。這樣的聲母,不加上一個元音根本就聽不到聲音,怎麼教小朋友呢? 所以請不要懷疑,聲母真的有清濁之別,而且現代國語的清聲母比例還比古時候高得多。 行文至此,順道提醒一下:反切是古代的注音方法,所以是用古音切古音,聲母清濁的判斷自然必須以古音為準,而不是現代國語。 唐宋時期的漢語聲調分為平、上、去、入四聲,元代以後又受聲母清濁的影響,而使聲調分為陰聲調(陰平、陰上、陰去、陰入)和陽聲調(陽平、陽上、陽去、陽入)。清聲母的字通常演化成陰聲調,濁聲母的字則大抵演化成陽聲調。【這部分也可參看部落格的另一篇文章〈甚麼是「四聲」、「平仄」〉。】現代國語聲調裡的陰平和陽平就是這麼來的,只是因為中古濁聲母現在大多已經清化變成清聲母,才使得現代國語陰平字和陽平字的聲母念起來都一個樣。 「上字定其清濁,下字定其平上去入」,是說切語下字決定了被注音字聲調的平上去入,但是被注音字聲調的陰陽,取決於切語上字聲母的清濁。例如: 居,九魚切 「魚」是個中古聲母屬濁音的平聲字(陽平),它可以決定「居」的聲調是平聲,但是陰陽不是由「魚」決定,而是由「上字定其清濁」。「九」是個中古聲母屬清音的上聲字(陰上),聲母屬清音,就是陰聲調。所以「居」的陰平調,是「九」決定了陰,「魚」決定了平:

反切的原理概如上述。另外要留意的是,古籍裡的反切,是古人依據其當時的語音所造,製定之時可以準確切出被注音字的音讀。但是語音歷經千百年的演變,倘若切語上下字和被注音字的演化軌跡不同,就會產生偏差,現在自然就無法據以切出正確的音讀了。 如果你很有耐心地看到這裡,想必也會覺得,生活在有注音符號的時代,實在是比古人幸福的。

有些老一輩的學者,會用反切來取姓名字號,像是不久前過世的楊絳先生,本名楊季康,「季康」就是「絳」的切語;語言學一代宗師王力先生,取「力」的切語「了一」為字,筆畫簡省又富蘊哲思,堪稱絕妙。 懂一點反切的概念,對閱讀古籍也會有一些幫助。例如《金樓子.雜記上》記載了一段故事: 何僧智者,嘗于任昉坐賦詩,而言其詩不類。任云:「卿詩可謂高厚。」何大怒曰:「遂以我為狗號!」 我們若不知反切的原理,大概很難搞懂這故事在寫啥。其實關鍵就在於「高厚」反切得「狗」,「厚高」反切得「號」。任昉用這麼曲折宛轉不帶髒字的招數罵人,沒一點學問還以為那是誇讚之辭哩!這種罵人方式,可比齜牙咧嘴徑直批人「腦殘」「人渣」高明多了。 由此看來,反切其實還挺有趣的哩!

|

||||

| ( 時事評論|教育文化 ) | ||||