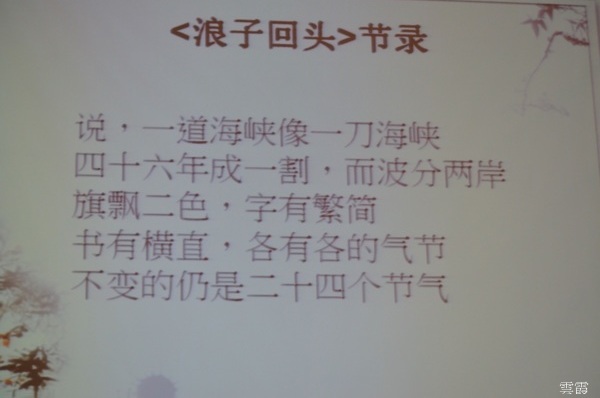

海外華文女作家協會於2014年10月24日至26日在廈門大學召開雙年會,十分榮幸地請到大詩人余光中與席慕蓉為主題演講嘉賓。當席慕蓉講完《我的原鄉書寫》雍容優雅地步下講台,屏幕換上了詩人余光中寫的《浪子回頭》節錄。久仰盛名,從沒機會得見。面容清癯的他,雖已86歲高齡,卻精神矍鑠、步履穩健地上了台。

他說今天不講《浪子回頭》,不是來回憶他母校廈大,而是講《從九州到世界》,談從中國出去、台灣出去,散佈在世界各地的華文作家。其中許多皆非泛泛之輩,已形成強大的陣容。世界幾大語系中也都有這現象,譬如英文傳到美國,美國近兩百年來作家輩出,惠特曼、愛默生、海明威、福克納等,成為英美很大系統。西班牙也是,從本土傳往墨西哥、中美洲六國、南美洲,這拉丁美洲文學簡直蓋過了西班牙。說不定有一天海外華文,其精彩與陣容也會蓋過祖國。

原先有點擔心瘦弱的他音量不足,沒想到聲音卻如此清亮。他回憶民國初年,很多作家都是南方人,如徐志摩、聞一多、胡適、魯迅、許地山、沈從文……他們從南方到北京去,成名於北方,所以新文學運動從北京出發,遍及全中國,後來再遍及至海外。可見中原和邊緣的狀況不會不變,中原會衰落,邊緣會起來。譬如英國文學浪漫主義初期的幾位作家——拜倫、雪萊、濟慈,都離開英國到意大利或希臘,邊緣也就超越了中原,所以他鼓勵我們在海外的人不能妄自菲薄,邊緣可以領導中原。

談及女性很接近文化、人文,因為戰爭都是男人在打。他續分析性別和文學的關係及在文學各種文類方面的貢獻。先提及西方文學的源頭是在希臘,希臘的大神阿波羅,身兼數職,是太陽神、音樂之神、詩歌之神與青春之神。務實的希臘人覺得他太忙了,於是發明九個美麗可愛的姐妹,九繆斯(Nine Muses)來幫他。她們管詩、音樂、歷史等,所以西方人一寫詩就禱告,求繆斯保佑,好寫得成功。

在東方,詩方面:中國女性古典詩僅有李清照一人,近代的,在座就有舒婷和席慕蓉;西方,十九世紀有艾蜜莉狄金森、二十世紀有瑪麗安摩爾。散文方面:台灣有琦君、林文月、張曉風、年輕一代有簡嫃等等層出不窮;大陸最老的、也可能最好的,是楊絳,一百零幾歲了還在出書。小說方面:台灣有朱天心、朱天文、林海音等;香港有西西;大陸有蕭紅,從大陸出去寫的嚴歌苓,而張愛玲由於夏志清的獨排眾議力薦,把她從原先大家認為的鴛鴦蝴蝶派小說家,提升到很高的地位。還有齊邦媛的《巨流河》、施叔青的《香港三部曲》等。另外,林海音、琦君的懷鄉文學、於梨華的留學生文學、三毛的漂泊文學、陳若曦的傷痕文學、龍應台的批判文學等,都引領了各類文學風潮。他補充一句,只是舉例而已,而非文學史上的定論。

至於語言的運用,余光中寫詩、散文、評論文章、翻譯,用的是主流通用的白話文,不過少用“的了嗎也”。一篇文章“的的的的”下來,非常單調,碰到緊要關頭,要訴諸權威、要用典故或一些什麼,就訴諸文言。他曾為此寫過一篇文章「論的的不休」。他說《儒林外史》,一個“的”字不用,仍然把故事說得非常生動。提醒我們用“的”字時,需考慮一下。

文言文並沒因白話文而退位,只是改變了身份延續下來,即我們每天講的成語。他以「一言難盡」為例:如與朋友約,你氣喘吁吁地趕到,朋友說:「怎麼現在才來?」你說:「一言難盡。」四個字就講完了。如你說:「哎呀,不是一句話就講得清楚的!」這果然不是一句話講得清楚的,引得台下轟然大笑。

還有「千山萬水」、「千軍萬馬」,其實不太合理。想想過一座山,會碰到十條河嗎?去打仗,一件兵器十匹馬嗎?所以成語往往是犧牲一點有趣,成就了起碼的美學。他在翻譯三百年前頗有古風的英詩時,就會用文言來翻,也用一點方言和勾畫的語法。

對文字的運用他著重:「白以為常」,白話文是常態;「文以應變」,文言文可助簡潔有力:「俚以見真」,俚語可見真性情;「西以求新」,新想法、新句法借用西方語言表達,以增鮮活,不過西化用詞還是要有所選擇,譬如西方人喜歡說「某某某是素食主義者」,聽來很有學問,其實我們只要說「某某某吃素」,就完了。西方所謂的「性騷擾」,我們古人也有這事,就只用「調戲」二字,如《水滸傳》裡「調戲」用得甚多。

最後,他說中文四字成語裡,只有一句不合他今天講的「起碼的美學」,那就是「亂七八糟」。照他剛才的說法:要鏗鏘、要對仗、要簡潔,那就應該是「七亂八糟」,或是「亂七糟八」,結果它偏偏打散了,變成「亂七八糟」,所以它本身就是亂七八糟。他結尾來句:「我這場亂七八糟的演講,就這樣亂七八糟地結束了。」全場爆出笑聲,他詼諧睿智的談吐,思維清晰地論上下古今、旁徵博引,贏得了滿堂彩。大家意猶未盡,期待次日不對外開放的「與大師有約」座談。

座談會中,許多人舉手發言,有人提問:「我在年輕的時候,還有寫詩的激情,但是人到中年,就無法創作出詩歌了。請問余光中老師現在還寫詩嗎?如何寫得出來呢?」

余光中回答:「問此問題的人,是一個不看報紙、不逛書店、不看評論的人。她以為我天天在睡懶覺。」如此直率,大家忍不住笑出聲來。「把詩看成青春的浪漫詩歌,看得太窄了。詩歌不僅可以寫得浪漫,可以寫得諷刺,也可以寫得慷慨悲涼,所以不要有年齡與性別的偏見,也不要以為生活中美好的事物才能入詩。看病可以寫成詩、看牙也可以……寫不出來,江郎才盡是妳自己笨罷了。」

他的直率讓我想起他寫過的《名人的危機》,照相時怕被擠倒,喝茶時怕茶被打翻,簽名時怕眼前都是手,反而不知從何下手……無奈之餘,有時他真想借錢鍾書用過的話來做擋箭牌:「假如你吃了個雞蛋覺得不錯,何必要認識那下蛋的母雞呢?」

看似不給「情面」,其實他心很軟。有些作家看讀者遞上來要簽名的書是盜版,就堅決不簽,可是余光中不忍心讓讀者失望,希望增加讀者對文學的愛好,來者不拒,當然,簽後不忘幽上一默:「這是我的“私生子”」。

有人又問:「對評論你們的文學史看不看?」

陳若曦回答:「從來不感興趣。」

席慕蓉答:「我有看。正如曉風說:我們如果不犯錯,怎麼知道自己錯?」

余光中答:「作家看不看評論他的文章,見仁見智。王爾德說:最糟的事情不是被人評論,而是沒有人評論。我一直認為,與其與人辯論,不如寫出更好的文章。」

余光中說席慕蓉朗誦了她的兩首詩,他要朗誦三首,兩首中文,一首英文。茲將中文詩錄於後:

《食客之歌》——如果菜單/夢幻/像詩歌/那麼賬單/清醒/像散文/而小費呢/吝嗇/像稿費/食物中毒/嘔吧/像批評

《民歌》,他先解說,當他讀時,要大家集誦「也聽見」這句。他聲音洪亮地領誦:

傳說北方有一首民歌/只有黃河的肺活量能歌唱/從青海到黃海/風 也聽見/沙 也聽見

如果黃河凍成了冰河/還有長江最最母性的鼻音/從高原到平原/魚 也聽見/龍 也聽見

如果長江凍成了冰河/還有我,還有我的紅海在呼嘯/從早潮到晚潮/醒 也聽見/夢 也聽見

有一天我的血也結冰/還有你的血他的血在合唱/從A型到O型/哭 也聽見/笑 也聽見

隨著詩句節奏,他聲音高亢連帶激情地揮動著手,我們也忘情地融入詩中,亢奮地大聲跟句「也聽見」,配合得好極了。沒想到兩個小時這麼快就過了,依舊是精彩絕倫!依舊是欲罷不能!

當晚,女作協在素享盛名的南普陀寺素菜館舉辦答謝宴,向嘉賓與協辦單位致意。原坐主桌的席慕蓉與陳若曦到別桌與熟稔的文友同坐,執行長張純瑛,就請張棠與我過去坐,不敢相信能與文學泰斗余光中同桌共進晚餐。想起余光中抗戰時曾在四川讀書,於是就請問他可還會說四川話?他馬上用四川話來句:「不管白貓黑貓,能抓到老鼠就是好貓。」哇,像極了我父親的口音,尤其父親臉龐也像他那麼清癯,彷彿父親還活著,正坐那兒跟我說話似的。

精緻可口的素菜,道道名符其實,讓人眼睛一亮,它不像一般素菜館,將素菜取個葷菜名,還做得以假亂真,了無素意。在清雅的飲饌中,領受余光中的幽默雋語,這無異是場文學盛筵,我們以茶水敬余光中老師,祝他福壽安康!不是酒,卻勝似酒,令人醺醺然。

餐畢,請他老人家與我們合影留念,心想是否該補個妝、搽個口紅?念頭一轉,馬上打消,不,今晚就素顏,讓我特意穿的那件黑色絲質上衣,上面擎著一朵挺挺玉立的蓮花,在鏡頭下,與他大作中的「蓮」,產生種「聯想」吧!

(左起:林丹婭、張純瑛、荊棘、雲霞、張棠、張鳳)

字體:小 中 大

字體:小 中 大