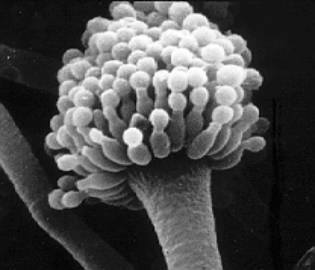

1993年黃曲霉毒素被世界衛生組織(WHO)的癌症研究機構劃定為1類致癌物,是一種毒性極強的劇毒物質.黃曲霉毒素的危害性在於對人及動物肝臟組織有破壞作用,嚴重時,可導致肝癌甚至死亡.在天然污染的食品中以黃曲霉毒素B1最為多見,其毒性和致癌性也最強.

1. 分布與排泄:黃曲霉毒素進入機體後,在肝臟中的量較其他組織器官為高,說明肝臟可能受黃曲霉毒素的影響最大。腎臟、脾臟和腎上腺也可檢出,肌肉中一般不能檢出。黃曲霉毒素如不連續攝入,一般不在體內積蓄。一次入後約1周即經呼吸、尿、糞等將大部分排出。

2. 代謝:AFB1在動物體內經細胞內質網微粒體混合功能氧化酶系代謝,在微粒體混合功能氧化酶系的作用下AFB1發生脫甲基、羥化及環氧化反應主要代謝產物為AFM1、AFP1、AFQ1和AFB1-2,3-環氧化物。

黃曲霉毒素對人和動物健康的危害均與黃曲霉毒素抑制蛋白質的合成有關.黃曲霉毒素分子中的雙呋喃環結構,是產生毒性的重要結構.研究表明,黃曲霉毒素的細胞毒作用,是干擾信息RNA和DNA的合成,進而干擾細胞蛋白質的合成,導致動物全身性損害(Nibbelink,1988).黃光琪等(1993)研究指出,黃曲霉毒素B1能與tRNA結合形成加成物,黃曲霉毒素-tRNA加成物能抑制tRNA與某些胺基酸結合的活性,對蛋白質生物合成中的必需胺基酸,如賴氨酸,亮氨酸,精氨酸和甘氨酸與tRNA的結合,均有不同的抑制作用,從而在翻譯水平上干擾了蛋白質生物合成,影響細胞代謝..

◎1995年,世界衛生組織制定的食品黃曲霉毒素最高允許濃度為15ug/kg.。

來源:網路

字體:小 中 大

字體:小 中 大