字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2006/12/12 03:14:18瀏覽5220|回應5|推薦27 | |

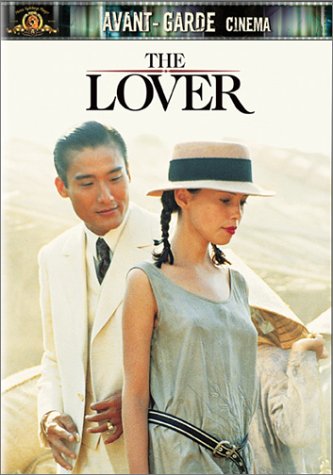

梁家輝並不是一個長相好看的男演員,但無可否認的,他是一個才子。 最早知道他,是在法國片《L'Amant》一片裡面扮演M. Duras(莒哈絲)早年的中國情人,當時他裸露臀部,在歐洲一炮而紅,我卻對他沒有多大的印象,《黑玫瑰》系列的搞笑片更是觀之讓人攛掇,直到後來的《棋王》,纔讓我喜歡上他。 說起近來他參與演出的電影《長恨歌》、《黑社會》,或者是早期一點的《雙瞳》、《愛在他鄉的季節》、《垂簾聽政》,無論是扮演什麼樣的角色,都可以顯得駕輕就熟。 關於他的自剖,有下面這麼一段文字(可參考相關報導:演員梁家輝): 「二十多年走過來,我是很享受當演員的幸福。酸甜苦辣、七情六欲,比一般人多過了很多人生。二十五歲入行覺得好玩,沒有壓力,懵懵懂懂覺得很自由,三十歲成名,失去那種自由,公衆也開始期待你,要求你。如今,我已經老喽,能和家人多在一起就是最大的幸福。」

《我對你說》是梁家輝去年(2005年)在大陸出版的一本隨筆集,我幾次想找來收藏,他多年來在《文彙報》副刊開了個《輝筆而就》專欄,這本書是精選集,由「中國工人」出版印行。 在他的專欄裡面中,梁家輝所談論的和一般演員不同,他寫人文情懷和旅遊記述,聊自己對於時事和音樂的觀感,最主要的反而是他所閱讀的書籍讀後感想,這些文字明顯與一般人所想像的差異頗大,這個男人的深度,反而讓人無法想像,當初他是香港理工學院畢業,文筆卻能顯得流暢自然,這是非常難得的事情。 可見,一個人是不是中文系畢業,對於寫作並沒有全面的影響(我個人就是一個例子)。 這是他的其中一篇文匯報文章《寫我遊情:半七的世界》:http://www.wenweipo.com/news.phtml?news_id=OT0609140018&cat=009OT

鍾阿城的《棋王》這本書,裡面有一句話最讓我覺得喜歡:「人還要有點兒東西,纔叫活著。」 在那樣的年代裡面,或者是活在現代,什麼樣的「東西」能夠讓我們覺得自己還「活著」呢? 粱家輝也許在某種層面上和我一樣,他找到了寫作,由紓發自己的心情和感動,表現了人生的種種面貌。 而在《棋王》的故事裡面,雖然描述的是一個讓人無比心酸的時代,還有一些充滿了悲劇的人物,可是人在體會真正的自由與快樂時,並非要由刻意去追求的事物來獲得;有些快樂是身在其中而不自得,有些自由則是在限制之下顯得分外可貴,這本小說,或者是粱家輝所感動我的,套一句Oscar Wilde的口吻來說,就是:所有的快樂不單止於想像,而是付諸於現實,以及實現。 這部電影讓我回憶起以前讀過的《聊齋誌異》。 這本書,年輕的時候我並不怎麼喜歡,裡面神神怪怪的,不是女鬼就是妖魔,怎麼看就怎麼覺得幼稚;現在回想起來,當初幼稚的不是這本中國古典小說,幼稚的人是我自己,因為我當時並沒有看懂中國文人的偉大智慧與嘆息。 書中《棋鬼》的故事,特別讓我喜歡,這也是我非常喜愛《棋王》的其中一個原因。

那人也不知是什麼時候開始立在旁邊觀看的,只見他比下棋的兩人還要專注,一會兒高興,一會兒又蹙眉。 那大官以為他是個高手,便邀請他來下一局,沒想到這人的棋力只是平平,很快就輸了;人輸是輸了,卻賴皮不願走開,還央求大官再下一局。 這樣連續比了好幾局,都是只輸不贏的場面,這時,陌生人忽然跪下來求大官相助。 原來他生前是個富家子弟,只為生性好棋,把家產敗光,落得凄涼收場;他重棋輕父,罰入餓鬼獄(就是眼前有大餐卻讓受罰的鬼魂怎麼也吃不到的痛苦地獄),如今冥界起了幢高樓,要他去做碑記,好將功折罪,沒想到趕路趕到一半,見這裡有棋局,便連返生的機會也忘記了。 這個鬼倒也執著得可愛,還記得最後一句是這麼說的:「然癖嗜如此,尚未獲一高著,徒令九泉下,有長死不生之弈鬼也。」 癖嗜如此,癖嗜如此……人生是不是需要這些「癖嗜」來證明自己「活著」呢? 《棋王》或者《棋鬼》,帶給我的都是一些苦澀的感受,忽然想起下午時我一個人躲在廁所裡拔白頭髮時的情景,或者是我坐在電腦前面,痛苦地發現雙手手指竟然不住顫抖,怎麼也無法再多打幾個字。 「癖嗜」本身並沒什麼好羞愧的,我心裡明白這是為了自己,又有如何隱秘自況的期待,於是就像粱家輝在電影中那憨傻的神情,一種無名的羞恥感衝擊著我,覺得一下子自己所有的血液就彷彿衝到腦海,我知道自己不是需要別人的膜拜、欣賞,我只是無法自拔地想要保有這個最後的「癖嗜」而已。 就像那天回頭重新看不知道第幾回的《棋王》和《聊齋》,其中的許多感情突然滿溢,讓人怎麼也無法承受,眼眶裡不覺簌簌流下什麼來。 王一生好可憐……那個鬼也真可憐……「活著」是一種快意,或許也是從痛苦之中衍生出來的一種快意……

|

|

| ( 創作|散文 ) |