字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/02/02 15:14:54瀏覽2830|回應0|推薦39 | |

即使傅聰曾說最討厭感傷式的蕭邦,認為這樣來詮釋「史詩般的悲壯」太過小家子氣,但對於生長於小時代小確幸又是個古典門外漢的我來說,總是難以一窺其中奧義。 去年年底,報名楊照老師導聆的「浪漫主義鋼琴音樂講座」,由江恬儀老師現場演奏,和我過去上的音樂課不太相同,楊照老師不僅融進時代背景、作曲家心境,標題的緣起,穿插有如詩句的註解,以每個章節、每個段落,甚至將高低音譜上主奏與和聲拆解開來,手把手的帶著我們走進長滿豆芽菜的森林中。像我這樣的樂理文盲,如步履蹣跚氣喘吁吁的老婦,循著樂譜展開的地圖,才剛剛看見了背影,轉眼間又失去了蹤跡,以為終於跟上了節拍,但終究如上錯班車的旅客,「這真是此生難以參透的謎語啊」,我感嘆著,從一個一拍音符開始,卻可以組合排列成如恆河沙不可數的五線譜世界。 但起碼稍稍看懂譜了啊,有種莫名幾乎落淚的感動,終於可以用這種方式聆聽著音樂,這首不知聽了多少遍的第一號敘事曲,像是坐上全新的交通工具,身邊的風景依舊,但卻有不同的體驗。 第一拍的重音,以十足戲劇性的方式,彷彿寫下了一個「序」字,推開了通往想像的門扉,眼睛是閉上的,注意力是專注的,但是感官卻長出聖靈的翅膀,掙脫所有時空的限制,那一刻開始,身邊所有的人都消失了,每一個音符都因你而存在,閃閃發亮,唯有你能辨識的光,蠱惑著、不能自己的向前趨近, 「音樂可以說故事嗎?」老師丟了一個問題。 無言之語,比言語更強大,沒有歌詞的古典音樂,更說著更多的話,千言萬語,每一次也都不一樣,我想起「戰地琴人The Pianist」這部電影。 接近片尾最經典的一段,飢寒交迫的猶太鋼琴家,被德國軍官發現時,就是用「第一號敘事曲」這首曲子,救了自己一命。至今還記得,那枯瘦修長的手指,逆著夜間的微光,在琴鍵輕撫而過,迴盪在已成廢墟的城市夜空,那是獻給戰地的休止符,跨越敵我界線的天籟之音。 第一主題開始,江老師的琴音如詩人的手,時而溫柔的娓娓道來,讓身體慢慢微醺,如水一樣化開,時而翻山越嶺,繞進蜿蜒曲折的小徑,時而是捲起千堆雪的狂風吹起,又或是如珍珠般落下的眼淚,僧廬聽雨,充滿戲劇性的張力,一直到最後,如煙火絢爛般的結束。 「浪漫主義最迷人的地方,就是不斷的追尋,只要給聽者一個線索,一個開頭,甚至不一定要有起頭與結尾,就能自己去想像。」「這段開始,你們會聽到許多靈巧,細膩的重複,那是蕭邦想寫出介於音樂與語言之間的感覺」筆記本上的老師說,回味後的記錄。

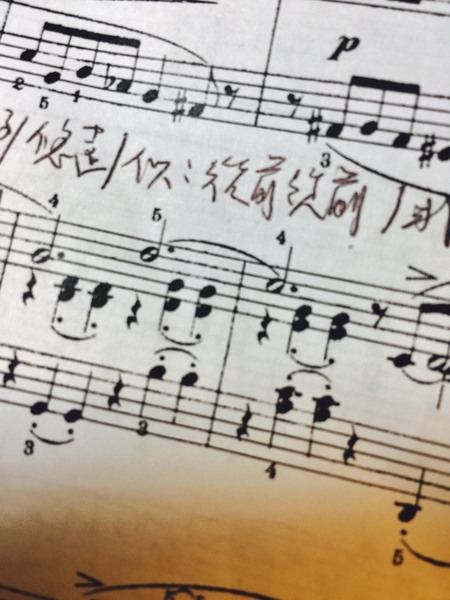

兩個小時的音樂課,幾次來回,終於發現到總是有幾個小節的豆芽菜像是筆直的杉樹,跟其他那種畫了一個個大括號,樹枝繁盛、氣根盤結的音符樹群不同,所以只要聽到那一拍、兩拍稍稍緩奏的暗號,就再回到這邊重新出發,沒錯,我正是格林童話中走入森林裡的小孩,這些如頓號的句子,正是指引去處的麵包屑。 如果說,文如其人,作曲家也是這樣吧!李斯特曾說「蕭邦有火山般的熱情,無邊無際的想像,身體卻又如此虛弱,在譜上常可以看到他連寫了三個強奏,或是三個弱奏,是多麼強烈的性格呀!」如果用文學家來比擬,蕭邦的音樂讓我想起三島由紀夫,即使說著晴天的溫度,仍然有種風雨欲來的惆悵,刻骨銘心而又隱晦卻終究徒勞的宿命,像一面鏡子,映照過去遺忘已久的傷痛,即使兩個小時的課結束,某種不能自己的感動仍然繼續著,回家反覆聽著音樂看著譜。 我再度聽見那無聲的琴音,那一直住在心裡的小女孩,用靈巧的手指在書桌上來回彈奏著,從未停止。

|

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |