字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2018/01/18 09:41:31瀏覽1478|回應0|推薦0 | |

|

參考 (進階)究竟了義的佛經~圓覺經3~三種修行

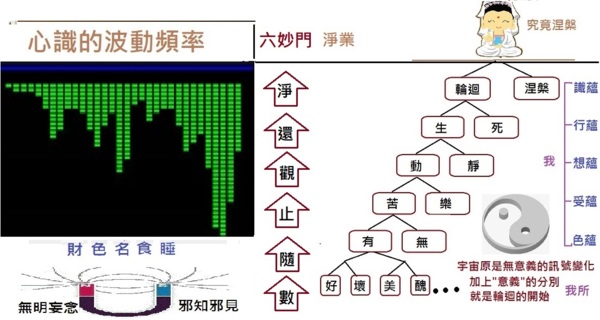

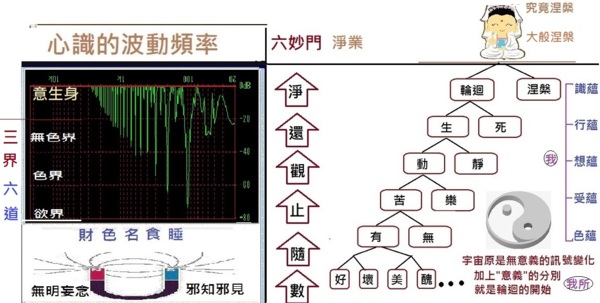

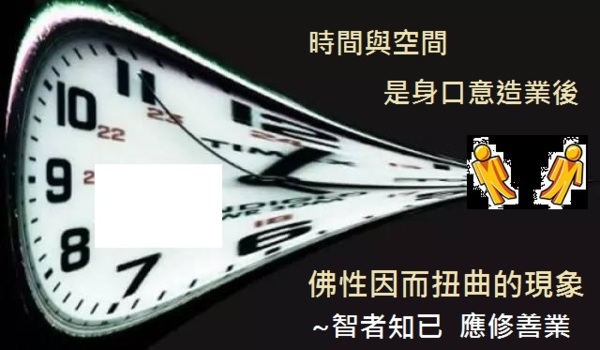

六妙法門的實踐,大多只從數息到隨息, 很少有人由此進入佛法的真定慧之境。 可以說大家都在習練輕柔氣功,絕少能超越心息相依的境界。

唯在隨息的過程中。身心自然會發生許多變化, 外呼吸(鼻)逐漸的微細,內呼吸(腹部)開始發生作用, 一般稱為丹田呼吸,最後,只剩下小腹部分呼吸,即一般人所謂的胎息。

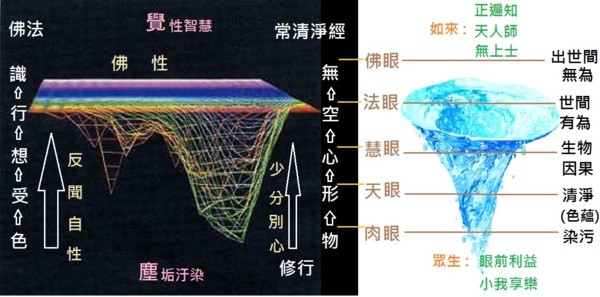

此時將可以感受到氣脈(包括任督等脈)流通的感受, 由此而產生很多修氣息的法門。 因此可說大多修阿那般那(出入息)法者. 都為風大(氣息)所困,感覺外呼吸幾乎停止.只剩下腹部呼吸, 此時身體上的感受很舒適,如喝了酒有少分醉意一樣,不想起坐。 但這一切仍然是困在色身「色蘊、受蘊」之中。

如進而到達真正的心息相依。 那是沒有呼吸,也無雜念,已經到了初步奢摩他止的境界。 但須知到此仍然困受在「色蘊」範疇。 如何由止進入到定慧,則是進一步應該認"識"的問題。

一、由止到定,定發神通,得定起觀的認識 到了止,沒有妄想雜念,則息滅念無,可 能通達四禪八定、九次第定等層次。 此時也許岔出許多神通異能,譬如入水不為水溺, 在火不為火燒等事。但這些都因心不動念, 直到心風偶然合一所發生的本能。

如在相似定中,感受到與太空融成一體, 或者看到光明與其他異相,覺得很舒暢。 但這一切包括相似神通在內的境界,也都是虛幻妄想所起, 統屬意識(獨影境)及身識的變相。 《楞嚴經》說:「內守幽閒,猶是法塵分別影事。」 所謂法,包括一切思惟事物的理念。 法塵,就是所思惟事或理的影像。 影事,即如水中月,鏡中之相, 這是指修定的人,如果自己以為處在空靈的定中, 但事實上,此定仍是潛意識所造成的,猶如誤認水中月為真月, 鏡中之花影為真實,畢竟不能明心見性。 因此如修到止的層次,若只內守幽閒,滿足於定中所顯發的神通, 仍屬於外道境界,決非究竟。必須繼續修觀,才能通達慧海。

一般說來,顯教修觀的方法很多,但以天台宗三止三觀為最普遍。 而密宗的觀想,在理趣上與天台觀法相同, 但在實質上,卻大有不同,茲分別敍述於下: 二、天台宗三觀的理論與實踐 天台宗所謂的觀,就是尋、伺、觀察、參究、思惟與覺觀等意思。 由止起觀的目的,為通達明慧(般若), 並進而囘歸清淨本性,證成菩提。

密宗黃教宗喀巴大師所著的《菩提道次第廣論》,《奢摩他品》、 《毗鉢舍那品》。 與智者大師《摩訶止觀》中所述及修止修觀的方法,理趣大同小異。 天台宗三觀,即所謂空、假、中三觀。空、假、中三觀程序, 始於假觀,經由空觀,到達中觀,最後完成智慧解脫。 或由空觀而緣起假觀,歸到中觀而得般若法身。

參考 馮馮居士的天眼傳奇

1.假觀 所謂假觀。即是思惟目前所達的止境,仍是一念所顯,此念是假,當然這一止境也是不實。至於由止定中所顯現的一切境界,也必然是假;包括懸空坐着、發光、動地等神通與覺受。因此不以現境為滿足,不貪着此境,做到無所着處.即轉入空觀。

2.空觀 到了「空」境,則似無所着處,身心皆忘。所謂空觀,即是觀此「空」境,是否為無想定?若是無想定,則此定為意識所產生的斷絕妄想。若不是無想定,則繼續參究,是無心定還是有心定?但須知無心定,還不是禪宗六祖慧能所說:「不思善,不思惡的那個本來面目」。因為只是不是思善,不思惡,還是屬於無想定,甚之完全入於無記的境界。 若着於空,不將空也捨掉,即此着於空的便是有,屬於小乘法門。故應知道,此空也是假的,也是唯心所造,所以空也不應着。 3.中觀 所謂中觀,並非思想個「中」,如着一中的觀念,即便落入邊見,已不是中。中是不着有,亦不着空;世法不住,出世法也不住,即所謂性空緣起,緣起性空;非空非有,即空即有的實際理地。 證成空、假、中三觀之後,亦有再修慧觀之說,所謂慧觀,就是證成中道義後之正思惟。因為智慧是由正思惟而來。所謂思惟,即是五遍行中的思。亦即謂之知,或謂之覺。明儒王陽明的良知、良能之說,是脫胎於天台止觀而別成蹊徑。但須知大小乘所有三藏經典,也都由此一正知正見的自證分而到達證成聖果。 觀想清明,則妄念頓消,刹那淨土即現。 如果初學者觀想不起,則可先學習另一種簡要觀想法。 先觀看某一明體 (如水晶球、荷葉上的露珠、佛像額上明珠,或者太陽等), 然後取該明體某一亮光點之映像而作繫心一緣之用, 依此攝想此亮光的影像常在意識裏, 即定住此一亮光點而不變不動,是為止境。 但在止境中一樣可以做事,因為止是屬於意根, 而做事則是分別心的意識之外用而已。 不過,這樣只是方便,並非「奢摩他」的正三味。

二六時中,心繫一緣的清明影像現前,是為得止。 例如欠人錢,債主急着催討,不論做何事,時時罣碍在心。 又如談戀愛,單相思時,茶裏飯裏都是她。 再由得止而循序漸進,漸使身心的本能變化而到達定境。 再進達於心風自在,則可由定發起神通。 即也是因觀想功能而生起心力的作用,故能化形轉物。 如於禪定中的道人,為避免人擾,乃化現老虎以嚇訪客。 或於一念之間,呈現自身為光明透體等境界。

須知觀想成就。還屬於生起次第的作用,仍是假有。 因此不以相似五通等意識境界為滿足,不貪不着, 進而達於圓滿次第之空境。但須知此空如似無念, 還是意識所呈現的清淨現量,仍然是虛妄的,所以,空也不應執着。

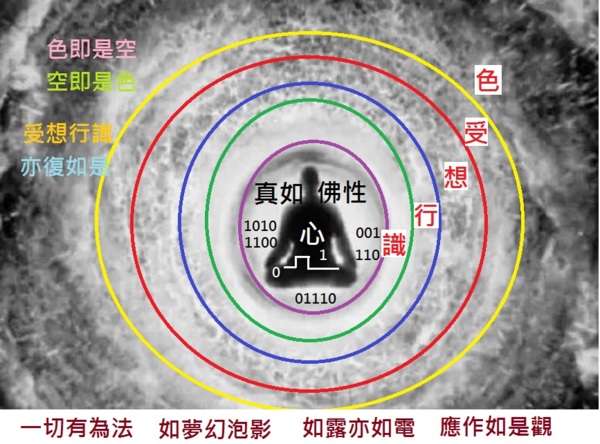

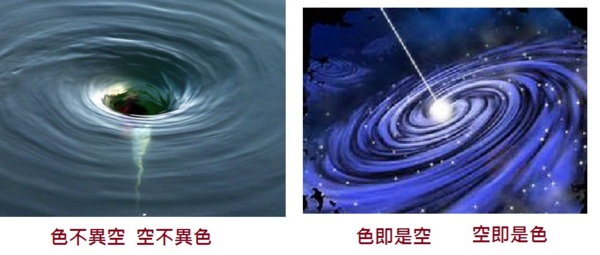

即不住空,也不住有,繼續參究,進而能體悟真空妙有, 所謂「色即是空,空即是色,色不異空,空不異色。」這 就是真正中觀正見的成就。此時,可以做到提起便用, 放下便休的真如境界,念念之間,淨土現前。

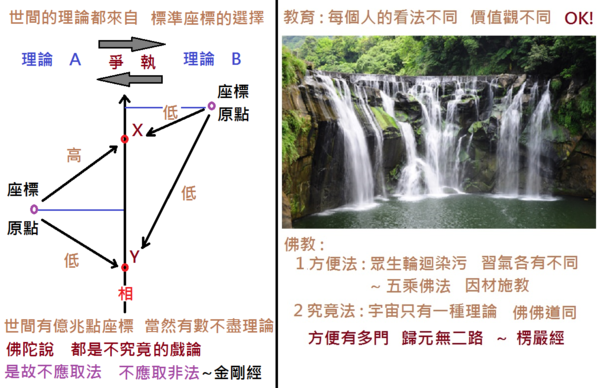

三、結語 戒、定、慧三學,為學佛之通途, 戒為無上菩提本,定慧則是佛學之中心。 天台宗六妙法門的實踐,從數息入門,經由隨息到達止境。 但一般修持者,大都停留在練柔軟氣功, 或者滿足於止境中所產生的愉快與相似神通等階段。 事實上,這些仍然是屬於身心的覺受, 所謂神通異能,也只是外道而已。 因此到了止,必須起觀,才能真正進入佛法的定慧裏。

所謂觀,就是參究、思惟的意思。 修觀的目的在於通達般若,證成菩提。 修觀的法門很多,以天台宗的三觀為最普遍。 密宗的觀想,在理趣上與天台宗三觀相同,所差異的只是入手方法而已。

天台宗三觀包括假觀、空觀、與中觀。 所謂假觀,即是認知止境乃一念所成,而此念是假, 因此止境中的一切覺受,甚之與所顯發的神通,也是假的。 所以不應貪着此假有,即進入空境, 此時,毫無雜念,身心皆忘,彷彿與太虛融成一體。 事實上這所謂空,仍是自己意識所造成的空,也是假的, 因此不貪着此空境,這就是空觀。

所謂中觀,即是即不住有,也不住空,即空即有,非空非有, 體證深入,自然通達般若,即顯真空妙有,覺照無惑之境。 密宗的觀想分為兩個層次,即先經由想相,而後起觀用。 所謂想相,即攝受某一實體或明體之影像於意識根裏, 譬如於二六時中,念念不失佛的莊嚴相,或水晶球體反映之明點。 或再運用各種觀想方法,如不淨觀、白骨觀、淨土觀等, 配合身心自然變化, 達成所謂生起次第的「假有」與圓滿次第的「性空」。 由此通達般若、真空妙有之境,原理上與天台三止三觀相同。

學佛貴在修證,上面所說屬於證成道理的一部分, 除了必須配合觀待道理的認識之外,更須要自己真修實證, 才能圓證菩提。 (節錄自南懷瑾先生《定慧初修〈禪觀研究三講〉》) 南懷瑾老師:找到自己生命的真息並不難(六妙門修法之四) https://kknews.cc/zh-tw/news/kmrrkp.html

果煜法師~六妙門略說

原文 (略) : 天台智者大師 著 何等為諸法之源。所謂眾生心也。 一切萬法由心而起。若能反觀心性不可得心源。即知萬法皆無根本。

約此觀心說六妙門。非如前也。所以者何。 如行者初學觀心時。知一切世間出世間諸數量法。皆悉從心出。 離心之外更無一法。是則數一切法。皆悉約心故數。 當知心者。即是數門。復次行者。當觀心時。知一切數量之法。 悉隨心王。若無心王。即無心數。 心王動故。心數亦動。譬如百官臣民悉皆隨順大王。 一切諸數量法依隨心王。亦復如是。

如是觀時。即知心是隨門。復次行者。 當觀心時。知心性常寂即諸法亦寂寂故不念。不念故即不動。 不動故名止也。當知心者即是止門。 復次行者。當觀心時。覺了心性猶如虛空。無名無相一切語言道斷。 開無明藏。見真實性。於一切諸法得無著惠。當知心者即是觀門。

復次行者。當觀心時。既不得所觀之心。亦不得能觀之智。 爾時心如虛空無所依倚。以無著妙惠。雖不見諸法。 而還通達一切諸法。分別顯示。入諸法界無所缺減普現色身。 垂形九道。入變通藏。集諸善根。迴向菩提。莊嚴佛道。 當知心者即是還門。

復次行者。當觀心時。雖不得心及諸法。而能了了分別一切諸法。 雖分別一切法。不著一切法。成就一切法。 不染一切法以自性清淨。從本以來。不為無明惑倒之所染故。 故經云。心不染煩惱。煩惱不染心。行者通達自性清淨心故。 入於垢法。不為垢法所染。故名為淨。 當知心者即是淨門。 如是六門。不由次第。直觀心性即便具足也。 http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/BDLM/sutra/chi_pdf/sutra19/T46n1917.pdf

淨空法師 : 散播邪見的果報比你想的還嚴重得多 自1:33:00起 https://www.youtube.com/watch?v=uuFLQhTfZuc&index=14&list=PLCF0D16BDFA154D9D

六妙門 ~ 淨蓮法師講述 https://www.youtube.com/watch?v=HXQ15ryjwZU&list=PL6052833134073AF1 |

|

| ( 心情隨筆|心靈 ) |