In search of portraits of Baudelaire 追尋波特萊爾的身影

正是借助並透過詩歌,借助並透過音樂,靈魂才能瞥見墳墓背後另一個世界的絢麗多彩,如果一首精巧的詩讓我們熱淚盈眶,與其說是喜極而泣,倒莫如說是目睹了一陣突然襲來的憂鬱,目睹了一種先決的精神,目睹了一種在這個不完美的世界上渴望即刻抓住詩所揭示的天堂的天性。

——《波德萊爾全集》(OC, II, p.334)

或許,我可以從以下幾個面向來談前一陣子閱讀的兩本 Baudelaire 的傳記:

http://www.books.com.tw/products/CN10995370

波德萊爾

作者:(美)羅伊德

出版社:北京大學出版社

出版日期:2013/05

http://www.books.com.tw/products/CN10842749

波德萊爾:永恆的作家

作者:帕斯卡‧皮亞

出版社:上海人民出版社

出版日期:2012/03

第一個是 “Baudelaire on Baudelaire”,從 Baudelaire 的詩集《惡之華》、散文集《巴黎的憂鬱》、《人造天堂》這些作品當中,Baudelaire 真誠的自我剖析,自然而然可以得到第一手的傳記資料。

至於 Baudelaire 交友廣闊、名滿天下,朋友或是後人相關的記述或評論當然是另一個重要的傳記資料來源。

然而,第三個面向,利用肖像畫甚至照片 (個人深深以為在1821年出生的 Baudelaire 特別難能可貴,畢竟達蓋爾在 1839 年發明了銀版攝影法,才宣告攝影時代的來臨…) 來審視 Baudelaire 外貌或精神上的種種變化,是一個相當有趣但卻又矛盾複雜的解析。

何以說是”矛盾複雜”? Baudelaire 和 19 世紀知名的攝影師納達爾 (Nadar, Gaspard-Félix Tournachon) 熟識,也拍過不少照片,但以他對於「攝影」的觀點,他和「攝影」的關係實在是耐人尋味:

http://classic-blog.udn.com/le14nov/5241481

…在波特萊爾的美學評論文章《一八五九年的沙龍》,他就直言「攝影業成了一切平庸的畫家的庇護所」,而這正是波特萊爾對於攝影蔑視而感到失望的部份,他甚至認為這是上帝的復仇:

“Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son Messie.” (復仇心重的上帝應允了民眾的期願。達蓋爾成了攝影的彌賽亞)

以下摘要幾張畫作及照片,相信我們可以從中欣賞到詩人時尚雅痞的風采以及英姿煥發的才氣,同時也將尋回那如同班雅明所說的「消逝的靈光」吧!

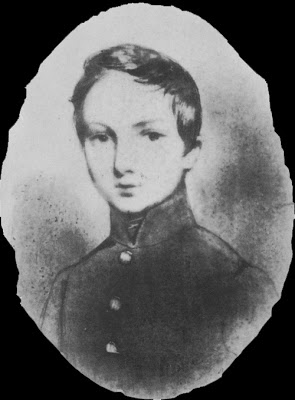

胸章:學生時期的波德萊爾, 約 1833 年

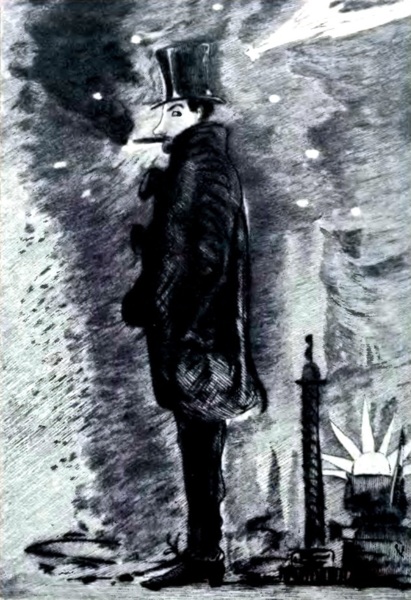

波德萊爾, 《大麻影響下的自畫像》, 約1842-1843, 鋼筆和水彩畫

“此時期一幅有趣的自畫像顯示波德萊爾在大麻的作用下在巴黎的夜裡徘徊,一顆彗星朝他頭頂飛去,鞋帶似乎有了自己的生命。波德萊爾後來描寫他關於”人造天堂”的研究時,似乎還能回憶起那種滋味。”——羅伊德

愛彌兒‧德瓦,《波德萊爾》, 1843-1844, 油畫

“為波德萊爾作這幅肖像畫的時候,德瓦才十九歲,他 1847 年就去世了。這幅肖像畫展示的波德萊爾是一個優雅的年輕男子,身著黑衫,黑髮濃密,留著山羊鬍子。當初那個初中生略帶躲閃的眼神現在已經變成了大膽的注視。他坐在一把高靠背扶手椅上,一只漂亮的手放在畫面前端吸引著觀眾。他直視觀眾,眼神裡略帶詢問。”——羅伊德

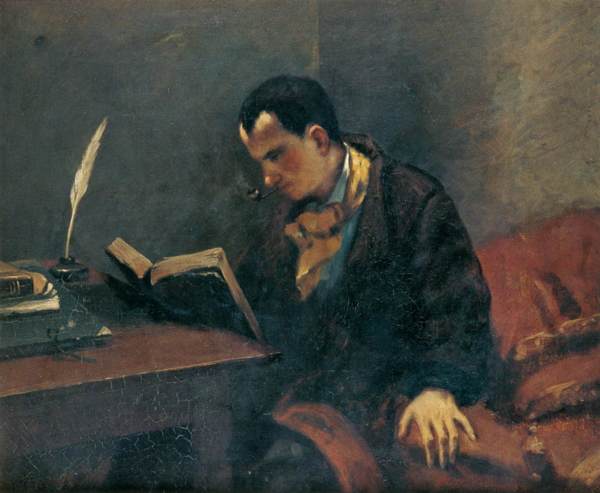

庫爾貝,《波德萊爾》, 1847-1848, 油畫

“如今我們看到的波德萊爾留著短髮,沉浸在自己的世界中。儘管他還是穿著入時,戴著一條誇張的領帶,儘管在他展現給我們的修長的手上,我們還能看出一絲浮華,但這無疑是一幅思想者的肖像。他沉浸在一本損了邊角的舊書中,身子靠在書桌上,桌子上放著一只隨時待命的羽毛筆。燈光照在他略禿的前額上,更突顯出他的冥思。”——羅伊德

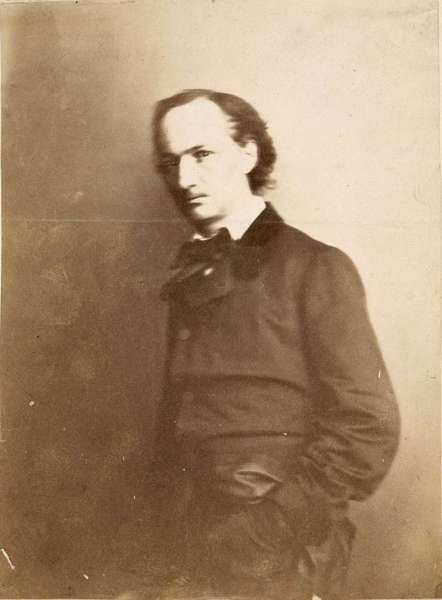

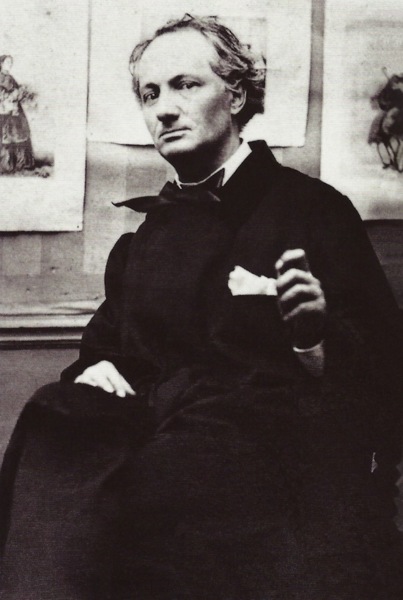

納達爾,《夏爾‧波德萊爾》, 1855

“在 19 世紀 50 年代中期納達爾抓拍的一張照片中,波德萊爾雙唇緊閉,眼神警覺而好奇,彷彿望著他所處的城市和國家在發生的翻天覆地的變化。事實上,50 年代見證了法國社會的巨變,這些變化影響了法國的政治、巴黎的面貌和出版業的格局,拿破崙三世皇帝在位的二十年間,交替出現了嚴酷的鎮壓和相對放鬆的控制,重視物質繁榮,包括改善工人命運而安撫工人等積極的社會政策。”——羅伊德

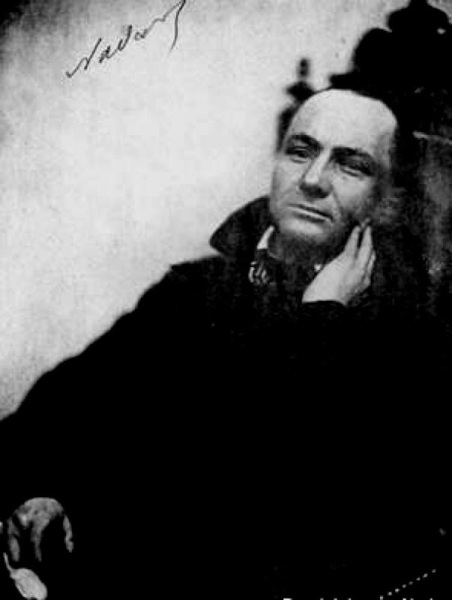

納達爾,《夏爾‧波德萊爾》, 1856

“看著這個總是獨特的頭顱……緊閉的嘴唇苦澀而惡毒,頭髮過早地灰白了,光光的臉像教士一般刮得一絲不苟——路人經過一定會被他吸引,並會不安地想:‘這個人與眾不同’”——納達爾

艾蒂安‧卡爾亞 (Carjat),《夏爾‧波德萊爾》, 1863

“細軟的長髮已經稀薄,幾乎全白了,帶著既蒼老又年輕的表情,讓他看上去就像一位祭司。” ——泰奧菲勒‧戈蒂耶

納達爾,《夏爾‧波德萊爾》, 1855

“以納達爾 1855 年前後拍攝的一張照片告別波德萊爾,可以說是最好的方式。他倚在一張漂亮的扶手椅上,高高的額頭上仍然沒有皺紋,左手優雅地伏在左頰上,彷彿沉浸在創作的夢幻之中,也是對當代世界的一種懷疑評價之中。”——羅伊德

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大