字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/05/17 20:39:29瀏覽132|回應0|推薦0 | |

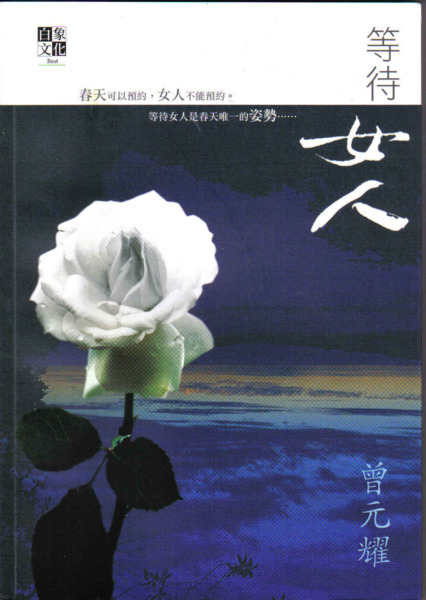

等待女人/曾元耀 白象文化‧2009 元耀的詩集《等待女人》,今年六月甫由白象文化出版發行。整體的創作風格,展現了屬於元耀個人的美學興趣與細膩勻稱的文字藝術。一種私我經驗內化之後的詩性表演,與當代人文的昏潰、粗鄙與扭曲,絲毫無涉;較多的自覺,反而彰顯於作者個人淑世襟懷的道德自制與對過往歲月的戀慕、不捨,或者,字行之間一種閒掛著的雲淡風輕與默默哀傷,這些,讓人很難與元耀個人的醫生背景產生聯想。

詩集《等待女人》,我們尚且認為是作者與詩相戀的全部寫真;相對於世俗的情愛,「女人」這個符號,與藏身於作者書寫策略底下的閱聽對向,其實早已被元耀充份的佈置於所有文字必經的路徑與場景。「她」,必然是作者的「私語」收藏者,一個被詩化之後的傾訴對向。這是一部唯美的「戀人絮語」。有一種就要被復古的優雅氣質,被元耀許為「等待女人是春天的唯一姿勢」,這個「姿勢」在這裡成為一個心靈的救贖力量,讓我忽然想起另一個令人欣慕的符號,叫做「波西米亞」。

據說,波西米亞被一種東歐的、隨性的異國風情所佔有,性格浪漫、頹廢並且傾向流浪企圖。對波西米亞的認知,除了個性上的推測,實際上牽涉了品味的目的。最為醒目的是俱波西米亞風尚的服裝變化,那些關於流蘇、披掛、編織、刺繡上的,形似多層次的搭配的,在個人風格的自由向度上則展顯了不羈的內涵。這一部份的說法,我們無法跳脫網路知識的約束,在《等待女人》這部詩集裡,我看到的則是心靈筆觸間的波西米亞。當然,我指的是元耀早期的航海經驗。簡單講,就是一種心靈對美與自由的終極嚮往。

在詩性所建構的文字場域,航海經驗出現在元耀行醫之後的文字藝術之中,這樣的況味,形成了一個醇厚而吸引人的文字韻律;實則,當元耀帶領他的讀者翻天覆地的出入他的情愛書寫之際,在詩的段落裡,稍一靜止,海的聲音瞬時就可佔有你的聽覺。或者說,元耀的航海經驗給了《等待女人》這部詩集特有的美學韻律。

這個主觀的論點,基本上離不開鄭愁予在一九五O年代所塑造的浪子意識的文字美學原型。因為,鄭愁予的浪子意識也是奠基於航海經驗的。這麼說,元耀性靈深處極度安靜的地帶,也在詩行間,讓你碰觸他那粗獷卻溫柔的絮語,我們推測果然是海的語言,有一種愛的貞定,展現詩的力量。

維基百科對波西米亞的說法,概略如下:

在法國人的想像中,「波西米亞人」會讓他們聯想到四處漂泊的吉普賽人,他們是自外於傳統社會的一群人,不受傳統的束縛,或許還會帶來一些神祕的啟示。

過去一個半世紀以來許多最有才華的歐洲與美國文學名家都擁有波西米亞氣質,因此如果列出一張波西米亞人名單的話會變得非常冗長。甚至像巴爾札克這樣的布爾喬亞作家都會贊同波西米亞主義,儘管大部分的布爾喬亞並非如此。事實上,波西米亞和布爾喬亞常常被視為是相反的團體。在大衛·布魯克斯(David Brooks)的《天堂裡的布波族》(Bobos in Paradise)一書中描述了這兩個團體彼此碰撞的歷史,以及現代波西米亞和布爾喬亞融合在一起之後產稱的一個新興上層知識階級--「布爾喬亞波西米亞人」,簡稱為「布波族」。

波西米亞的意思是任何你可以便宜地生活與工作,而且行事不落傳統的地方,一個能達到心靈自由的社區。19世紀與20世紀初在許多城市中都有興起過波西米亞社區:德國慕尼黑的施瓦賓區(Schwabing)、法國巴黎的蒙馬特區(Montmartre)和蒙巴納區(Montparnasse)、美國紐約市的格林威治村、舊金山的北灘區(North Beach)以及之後的海特-艾許伯里區(Haight-Ashbury)、英國倫敦的雀兒喜區(Chelsea)、費茲羅維亞區(Fitzrovia)和蘇活區。現代的波西米亞社區包括有中國的大理、泰國的清萊、尼泊爾的加德滿都、荷蘭的阿姆斯特丹。

2009/07/07

|

|

| ( 創作|文學賞析 ) |