字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/08/29 21:58:44瀏覽1569|回應1|推薦19 | |

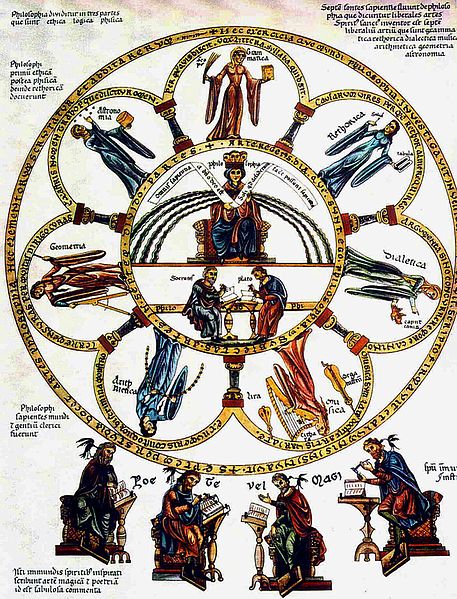

古代通識教育用一種寓意形象來表達,這個我喜歡。 「一切事物都是圍繞著一個樞紐在旋轉,這個樞紐就是閒暇」。亞里斯多德在<政治學>中這麼表明。希臘文的schole和拉丁文的otium都用來表示從勞動和生存的必要性中脫離出來的自由狀態,尤其是指從政治事物的繁忙中擺脫出來。這兩個字的否定就構成了反面的意思:ascholia意味著「閒不下來」, negotium亦然。後來羅馬人就直接把otium和negotium的區分對應了節日與工作日。我相信閒暇狀態最初是和宗教生活密不可分的,在其中,人回到了非生產性的耗費狀態,兼具獸性與神性,也充分顯示了「遊戲的人」(homo ludens)之本質。有興趣的朋友可以參看Hannah Arendt、Josef Pieper、Georges Bataille、Huizinga的相關著作。在中文學界,李豐楙老師的「常與非常」的範疇也值得我們關注。 我這裡比較想談的是當今「通識科目」與「人文學科」還有「文藝」的關係。「通識」(liberal arts),今天不少人譯成「博雅教育」,原來指的是「自由人的技術」(artes liberales),在古代這種技藝只供給閒暇的人。一般認為,五世紀的拉丁學者Martianus Capella明確把通識分成七科,也就是所謂的三文四藝:文法、修辭、辯證、算數、幾何、天文、音樂。在中世紀,還有類似童蒙背誦的打油詩: Gram loquitur, Dia verba docet, Rhet verba colorat, Mus canit, Ar numerat, Geo ponderat, Ast colit astra. 文法講話,辯證法教語詞,修辭學裝飾語詞 音樂唱歌,算數算數,幾何測量,天文學管星辰 聽起來同義反覆,有點白癡。我們必須注意的是,更早之前二世紀的哲學家Sextus Empiricus有幾乎一模一樣的列舉,唯獨沒有辯證一科,這並不是遺漏,而是身處希臘傳統的Empiricus知道辯證法在柏拉圖哲學中是最難最深,也是最終的教導,幾乎相當於哲學本身。如果把辯證法和其他基本學門並列,或甚至放在算數等等之前,那實在大不敬。這點多虧Paul Kristeller提醒我們。這個分法後來遇到一個小小問題,也就是中世紀進入大學時代,七藝是基礎科目,在上頭還有法學、醫學、和辯證神學。辯證法在此重複了,當然基礎科目研習的是Porphyry的亞里斯多德範疇論導讀,還不涉及神學問題。 中世紀學者對此的確不夠審慎。比方在十二世紀的夏赫特(Chartres)修道院,將前三科當成是「言語」(voces)研究,而後四門屬「事物」(res)研究。但如果我們稍讀柏拉圖,都知道他的辯證法不只處理言語,也涉及到對實在(to on)的分析與研究。 另外,這七門學科和當今所謂的人文科學相去甚遠,和「文藝」(fine arts)的唯一交集只有音樂。如果我們今天想回到古代七藝去尋找「人文素養」的源頭,那恐怕會大失所望。除了音樂,七藝和文學、藝術、建築、舞蹈幾乎扯不上邊。更何況這裡的音樂有畢達哥拉斯的數學義理,也涉及到物性(ta physica)原理的研究,絕非今天的音樂欣賞。簡單地說,「文藝」地位的提高,乃是文藝復興時代人文主義運動的成果,雖然當時對文藝的認知和我們不盡相同。 哈哈!再寫下去好像離散文越來越遠了。我也累了。

|

|

| ( 創作|散文 ) |