字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/03/09 00:01:59瀏覽1086|回應7|推薦138 | |

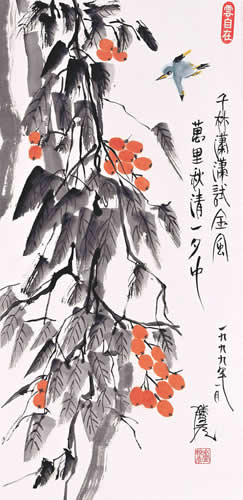

蓮生活佛畫作—千林瀟瀟試金風 一開始,先請諸位欣賞一則師尊蓮生活佛盧勝彥註解的笑話禪機: 笑話一則: 有一位老農夫,去巡視果園,發現鄰居的小孩子,正在偷採龍眼。 老農夫大叫: 「你這沒有教養的小孩,你給我等著,我去告訴你爸爸。」 小孩抬起頭,向更高處濃密的樹葉中喊: 「爸爸!爸爸!樹下有個人要跟你說話!」 哈!哈!哈! ● 這則笑話使我想起了小時候。 小時候,臺灣糖廠,常常僱用牛車,載著白甘蔗,運送甘蔗。 而我們小孩子就會追著牛車跑,抽下一、二支白甘蔗。 咬下甘蔗皮,吃白甘蔗,吃得不亦樂乎! 有一天。 被母親發現,母親大喝: 「夭壽圁(臺音:小孩之意)啊!竟然偷人家的甘蔗,來!讓我咬一口看看!」 哈!哈!哈! ● 盧師尊解析: 這二則均有「偷」字。 禪宗公案裡面的「悟」字,絕不是去偷來的,要開悟,需要經過長久的思慮,因為不經過長久的思慮,你無法領悟無上正等正覺。 所以有人說: 「禪就是思惟修!」 如果你偷看。 如果你偷聽。 畢竟那不是你自己思惟修而得來,你不會去珍惜,也不會深刻銘心。 這種「偷」失去了意義。 (大凡開悟的人,對於根器深厚者,只要一點撥,就會明白了。) ● 郢州,興陽,清剖禪師。 清剖禪師上堂說: 「西來大道,理絕百非。句裡投機,全垂妙旨。不已而已,有屈祖宗。豈況忉忉,有何所益?雖然如是,事無一向。且於唱教門中,通一線道,大家商量。」 我且問: 「如何是理絕百非?」 「如何是有屈祖宗?」 「如何是通一線道?」 諸位,試試如何答!(勿偷古人牙慧) 又: 鄭金部問清剖禪師: 「和尚什麼時候開堂?」 清剖禪師答: 「不歷僧祇數,日月未生前。」 我且問: 「如何是日月未生前?」(勿偷古人牙慧) 這日月未生前,句中有玄機,全垂妙旨,諸位看得出來否? 又: 大陽玄禪師來探清剖禪師的病,說: 「是身如泡幻,泡幻中成辦。若無個泡幻,大事如何辦?若要大事辦,識取個泡幻。你說怎麼辦?」 清剖禪師答: 「猶是這邊事。」(幻) 大陽玄禪師又問: 「那邊事作什麼?」 清剖禪師答: 「匝地紅輪秀,海底不栽花。」(離幻) 大陽玄禪師笑問: 「乃爾惺惺嗎?」 清剖禪師答: 「忘卻我一切。」(空幻) ****************************************************************************

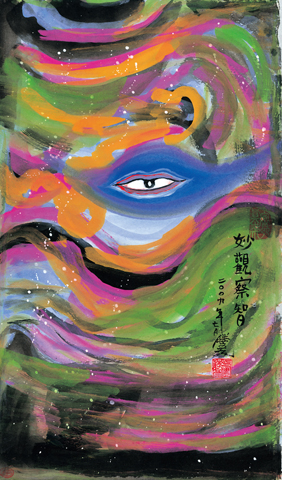

蓮生活佛畫作—妙觀察智 本篇笑話禪機,主要是在探討「禪」是思惟修,無法去「偷看」、「偷聽」。因為,偷來的不是自己的領悟,自己不會珍惜,也不會銘記在心。盧師尊更以兩則笑話來加強世人喜歡「偷」的習性,真是笑感十足!人生就是要體悟一切皆幻,認知無所得,知幻離幻,心能放下,無我,無人,無眾生,無壽者,回到「真如」本性。 郢州,興陽,清剖禪師上堂說:「西來大道,它的道理很高深,不是言語可以道得的,然而,句裡卻有禪機妙旨,如果把不了義的佛理當成了義的,那真是有辱先祖先宗的教導,難道就只有悲傷的份兒嗎?這有何益處?雖然如此,事情總是有多方可能,且讓我們於歡唱教導法門當中,於艱難處好好修行,放光動地,通一線道,往十方剎海、佛國淨土,共同計議商討吧。」這裡的「理絕百非」出自三論宗的「四句百非」,「四句」者相對世界可成四句,如:有、無、亦有亦無、非有非無,「百非」者即百種否定之意,亦即否定所有的執著,「理絕百非」指開口便錯,動念即乖,非言語可表達。而「通一線道」表示好好修行,顯露出自身佛性。又,鄭金部問清剖禪師:「和尚什麼時候說法開示?」禪師回答:「在很久以前,日月未生之前就已經在說法開示了。」日月未生前,哈,那時是「混混沌沌、惚惚恍恍」,正是老子描繪主宰萬物的東西,那時就在說法開示,那麼清剖禪師是誰呢?此處是否有禪機妙旨? 另外,大陽玄禪師來探清剖禪師的病,說:「此身如夢幻泡影,在夢幻泡影中去成辦大事。若無夢幻泡影的身子,那麼大事如何成辦?若要大事成辦,就要識取夢幻泡影的身子,不然你說怎麼辦?」清剖禪師回答:「這也是裟婆世界這邊的事,一切有生有滅,如夢如幻。」大陽玄禪師又問:「那邊事是作什麼?」清剖禪師答:「就像『匝地紅輪秀,海底不栽花』一般,匝地如何會有紅輪秀?海底又如何栽花?一切回歸自然,回復本然。」大陽玄禪師笑問:「這麼說,你認為自己很清醒,是嗎?」清剖禪師答:「忘卻我一切。」 一般人都覺得此生、此身實有,怎麼會是幻?其實,佛陀早已開示:「諸行無常。諸法無我。涅槃寂靜。」這是三法印,是真理。諸行無常是時間上的現觀,也就是法界的一切現象,都是隨著時間而遷流變化,可以說剎那剎那生滅不息。佛陀於現觀之中體悟出有生必有死,有壯必有老,有盛必有衰,擁有會變無,這種變幻就是無常。諸法無我是空間上的現觀,一切的現象都是依於「緣起」而建立的,佛陀觀察「緣起」,認為絕對沒有「我」的實體。因為身體是依「地、水、火、風」而緣起,而心靈是依「色、受、想、行、識」五蘊而緣起,如果分解,便了知「無我」。因而,整個世界的生命現象,都是「無常」、「無我」的。涅槃寂靜如何解釋呢?試想想,如果依照「無常」及「無我」來觀察,一切的時間、空間所出現的現象,均是一時間、一空間的幻象,而法界原本是無我性空的寂靜,一切法本性寂寂,這就是涅槃。 佛陀由於了悟「諸行無常」,也了悟「諸法無我」,沒有對「我」產生執著,沒有迷亂之因,所以一切惑業消除,一切煩惱去盡,當下就得「無上正等正覺」。這是從「無常」、「無我」之中,遠離一切的戲論,深深悟入寂滅之密義,而獲得自在的「涅槃寂靜」。反過來說,一切凡夫眾生的現象,是認定「我」是實體的,因為「我」而起一切顛倒執著,執著「我」及執著「我的一切」,因此生起了迷惑,而造了種種的業。這種現象,小至個人,大至國家,成了生命動亂的根源。例如︰殺生只為我的口腹之慾,邪淫只為我的快樂,偷盜只為我的財富,妄語只為我詐,飲酒只為我的口腹之慾…等等。這一切的造業,全是「我」的迷亂之因,因而流轉輪迴,形成了六道輪迴的現象。 佛陀認為「我」是「苦」的根源,「我」是「煩惱」的根源,「我」是「累」的根源,因而,要建立「無我想」。這「無我想」是很偉大的,一個人能忘卻自己,就無有私心;一個沒有私心的人,就能夠「慈悲喜捨」,這是禪、密行者,甚至所有的修行人,必需俱備的無量心。所謂的「慈無量」是令一切眾生之樂,及樂因,永遠不失;所謂的「悲無量」是令一切眾生之苦,及苦因,永遠脫離;所謂的「喜無量」是令一切眾生永遠不斷喜樂,及喜樂之因;所謂的「捨無量」是令一切眾生,遠離分別愛憎,苦樂善惡,悉皆平等。簡單的講,與一切眾生樂,名慈無量。拔一切眾生苦,名悲無量。見人行善或離苦得樂,深生歡喜,名喜無量。以上三心,捨之而不執著,或怨親平等,不起愛憎,名捨無量。這四無量心,能依禪定而修,可達色界梵天,因而被稱為「四梵行」,由無量心,引來無量之福。 禪、密行者將自身轉成等同微塵身,一一父母,一一冤親,一一眾生,均化為自己。其實這是自己,也即是「一一父母」,「一一冤親」,「一一眾生」。當自己變化成一一眾生時,也就是「無我」。禪、密行者當如此思維,無始以來,父、母、兄、弟、子女、朋友,以及六親眷屬,尚在輪迴之中,不知出離苦海,枉受痛苦,尚等待我去救援。眾生「我執」太重了。我及眾生,為無明所覆,因惑造業纏使循環,今已識破因緣,固當次第修行,達即身成佛,然後運想自己與父母六親眷屬及一切眾生合一,求佛加被,普度脫困。 呵,由夢幻泡影中的「我」,成就超然的「無我」,還可以因而自利利他,自覺覺他,不但得到無量福,也會得到無上的果位(*1),「忘卻我一切」,是否很有禪機、很不一樣呢? -------------------------------------------- (*1) 根據師尊蓮生活佛盧勝彥禪定經歷,「無我」可以得到「大證悟」,而大證悟必有如此現象產生,「自性」一出,自性佛就顯現。修行者自己得證,更要發菩提心,來度眾生,以各種方便善巧之法來攝受眾生,使其同自己一樣,次第成就。大證悟是自利。大菩提心是利他。得到「大證悟」,再來以「大菩提心」攝受有緣眾生,再教化無緣眾生。盧師尊的體悟,「唯我獨尊」的現象出現,並不是驕傲,而是,我與佛不二分別,是十方佛與我合一的現象。此時,我不度眾生,誰來度眾生,我不入地獄,誰入地獄,不但入世久住世,也要入地獄,久住地獄。自己是覺者,上方為過去世的正覺之佛,下方是未來際當成就的佛,此境界把過去世,現世,未來世打成一片,打破了時間的隔代,沒有時間的障礙,能夠穿越時空隧道了。 再來,又因「神足」,上方、下方、中方、東方、南方,北方、西方,過去方,現在方,未來方,此十方世界,可以自由來去,把十方世界又打成了一片,變成沒有空間的隔絕,這正是打破了空間。時間和空間都不存在,這同「入法界定」是完全無二無別的。 在入法界定之中,世界本身是不存在的。自己本身也不存在的,自身光明如虛空,這是世界與我,二者合一。此法界定,有人名之「匯歸毘盧性海那伽大定」。在密宗的修法,是自己的身子化為光明一片,而上方的諸佛全變成點點光明,投入自己的光明一片之中,整個世界是光明一片,分不出世界、我、十方佛。這就是正覺的現象,是法界光明海中,小我同大我合為一體,自性與十方佛、世界合一。這即是《金剛經》中的「無我相,無人相,無眾生相,無壽者相。」無我,無人,無男,無女,無上,無下,一片成就大空自在,回到本然。 (註) 音樂為「輕音樂」。

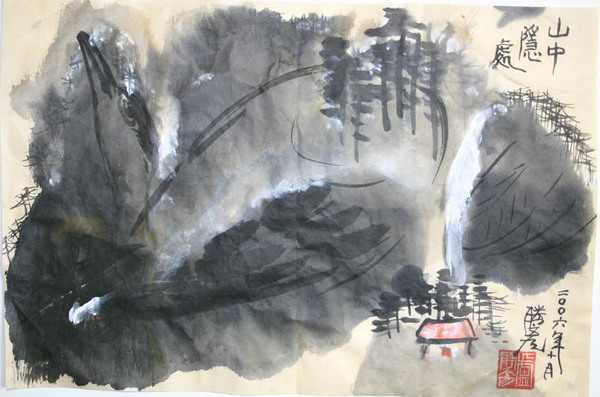

蓮生活佛畫作—山中隱處 |

|

| ( 知識學習|其他 ) |