字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/02/26 11:21:53瀏覽1363|回應7|推薦90 | |

蓮生活佛畫作—相看兩不言

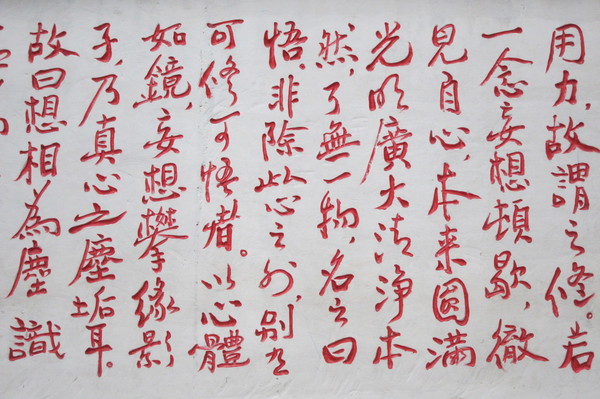

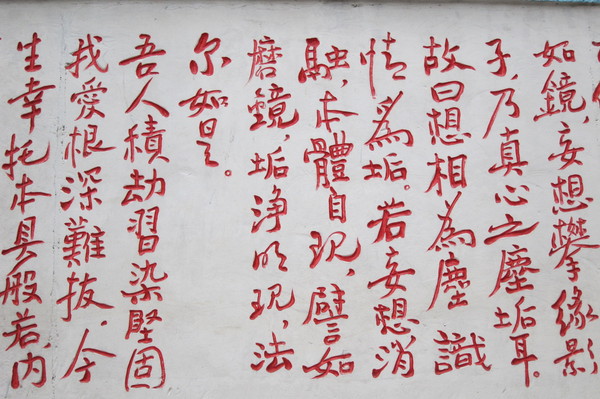

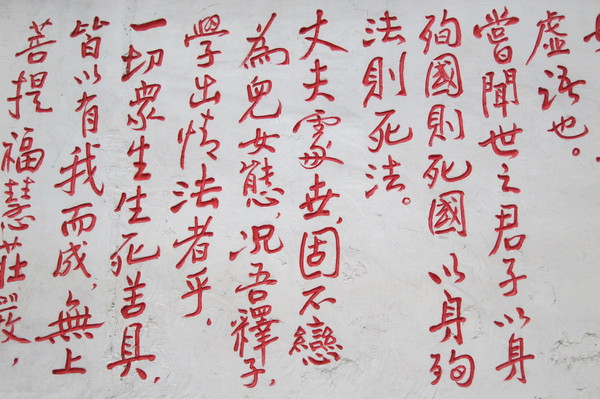

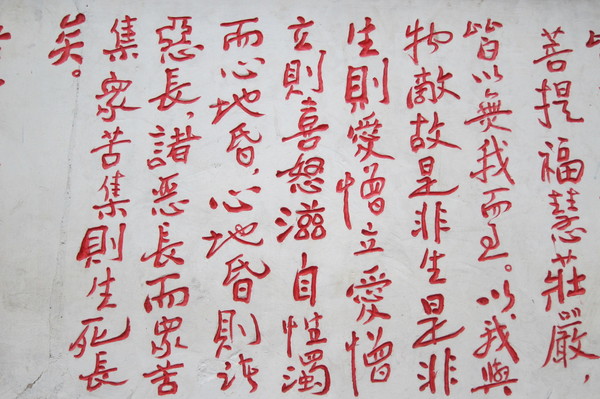

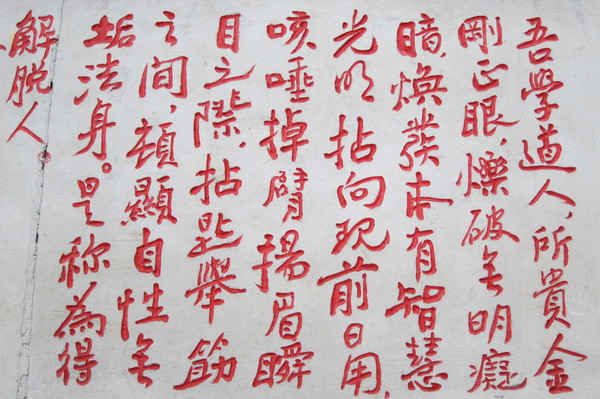

最近在淨心齋師姐格裡看到一幅憨山禪師(*1)的碑刻法語,內心著實震撼!此則石刻,據她言,是在貴州省貴陽市黔靈山公園附近的山牆拍攝到的。由於實在太長,師姐分三次貼文,在下實在羨慕德清祖師的悟境,因而不揣淺陋,要了一份拷貝過來,研讀再三,有些許想法,也來跟大家分享一番。 首先,讓我們先將部份原文貼之如下: 「佛祖出世,千言萬語,種種方便,說禪說教,無非隨順機宜,破執之具,原無實法與人。所言修者,只是隨順自心,淨除妄想習氣影子。於此用力,故謂之修。若一念妄想頓歇,徹見自心,本來圓滿。光明廣大,清淨本然,了無一物,名之曰悟。非除此心之外,別無可修可悟者。以心體如鏡,妄想攀緣影子,乃真心之塵垢耳。故曰想相為塵,識情為垢,若妄想消融,本體自現。譬如磨鏡,淨垢明現,法爾如是。」 「吾人積劫習染堅固,我愛根深難拔。今生幸托本具般若,內薰為因外藉善知識引發為緣,自知本有,發心趣向,志願了脱生死,要把無量劫來,生死根株,一時頓拔豈是細事?若非大力量人,赤身擔荷,單刀直入者,誠難之難。古人道:如一人與萬人敵,非虛語也。嘗聞世之君子,以身殉國則死國,以身殉法則死法。」 「丈夫處世固不戀為兒女態,況吾釋子,學出情法者乎。一切眾生生死苦具,皆以有我而成,無上菩提福慧莊嚴,皆以無我而至。以我與物敵,故是非生是非,生則愛憎立,愛憎立則喜怒滋,自性濁而心地昏,心地昏則諸惡長,諸惡長而眾苦集,眾苦集則生死長矣。」 「吾學道人,所貴金剛正眼,爍破無明癡暗,煥發本有智慧光明,拈向現前日用,咳唾掉臂揚眉瞬目之後際,拈匙舉筋之間,頓顯自性無垢法身。是稱為得解脫人。」

憨山德清禪師在此文中說的很明白,眾生本具般若,本來就擁有佛性,只因妄想執著習氣未除,內心生起「我執」,作「有我」想,而跟著世俗起種種的是非觀念,由此而起愛好及憎惡見解,也因而見愛則喜,見憎則怒,根深難拔,習染堅固,自性裡參雜了世俗愛喜憎怒的客塵,致使惡業集聚,苦趣無窮,而流轉生死輪迴,永不得出了! 祖師也明白說出:想要解脫的修行者,首先自己要有所覺悟,往內薰修自己,往外則須覓善知識提點,了悟無我,得福慧莊嚴,圓滿無上菩提!並說:要了脱生死,並不是小事!而是,好像一人與萬人為敵般,那麼不容易了。如果不是大力量之人,有為法捐軀之膽識,實在無法了脱生死了。 以上祖師的證悟,是否夠豪邁、夠偉大呢?可見要了脱生死真的不容易! 一般人因為妄想執著習氣未除,因而佛性不顯,必須淨除之。祖師於其夢遊全集中對於眾生有妄念不止,提出以下見解:「…妄想不休。生死難出。故云。狂心不歇。歇即菩提。吾人果能頓歇狂心。便是出三界。」顯然地,祖師覺得眾生的妄想太多,心識未曾歇息下來,未能清淨身、口、意業以及未能返觀自照,因而無法徹見自心,本來圓滿,光明廣大,無所障礙!眾生於事物之用方面,有貪、瞋、癡及煩惱諸業,眾生因執「有我」,因而造種種擾亂有情身心之事,也就煩惱不斷;眾生於事物之體方面,又迷於如幻之理,產生了所知見障礙,誠如夢遊全集中所云:「…殊不知知見增而我見勝。我見勝則氣益驕。氣益驕則情愈蕩。情蕩則慾熾而性昏矣。性昏而道轉遠。」由於眾生偏執算計,所執實法,見、疑、無明、慢等,覆所知境,也就離道越遠了。然而,夢遊全集中亦提及:「眾生與佛本來無二。所謂心佛與眾生。是三無差別。但心淨即佛。心垢即眾生。」又說:「欲令眾生開示悟入佛之知見。然佛之知見。即眾生之知見。眾生知見。即生死知見。故曰。知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。斯則聖凡知見無二。而有迷悟不同者。…以其知見本無凡聖。但有立即有我。有我則諸障頓起。無我則萬法平沈。」再再顯示眾生本是佛,也早已了生脫死,但只因「有我想」起煩惱業障及所知見障礙,因而無法自在自如,若能爍破無明癡暗,了悟眾生知見即佛知見,也即是生死知見,回歸無我,則能煥發本有智慧光明,成就無上菩提福慧莊嚴之法身。 憨山禪師不但是一位參悟有得的大善知識,他同時也具足神通,有一次他飛行進入兜率天,得彌勒菩薩開示:「分別是識,無分別是智。依識染,依智淨。染有生死,淨無諸佛。」也就是說若依我們意識心行事就產生染著,起種種分別妄想,進入生死輪迴的境界;要能夠不入輪迴,就要轉識成智,身心無染,佛與眾生雙忘,不為名相所綁才行。《六祖壇經》裡也說:「三身元我體,四智本心明,身智融無礙,應物任隨形。起修皆妄動,守住匪真精,妙旨因師曉,終亡染污名。」有了佛的清淨圓滿四種智慧,讓自心清澈明朗,也跟自己融合在一起,沒有了「我執」,也沒有了「法執」,沒有煩惱,也沒有障礙,能夠隨意應化度眾生,動靜皆宜,不為妄動所影響,也不為虛靜所影響,而能行使菩提心,因六祖教導而明白此妙旨,去除了一切染著妄想;也就是說要守住菩提心,去行使菩提心,然而不被菩提心所影響。所謂真正的菩提心是無施者,無受者,也無施受之物,三輪體空的境界,也是《金剛經》:「應無所住而生其心」的意境。現在很多人說,為善最樂,然而真正的善不是要名要利,深怕別人不知道自己已經做了善事,真正的善是做了善事,就忘了這件事,不為「善」所綁,才是為善最樂。 德清禪師的悟道也是很傳奇的,祖師三十歲時,與妙峰禪師同遊五台山,居住於北台之龍門。此地幽深險峻,人跡罕至,冬天又有萬山冰雪,潔白如琉璃,身心舒坦安泰,如入極樂之淨土。只是有時山中大風怒號,以及冬去春來,冰雪消融之後,澗水飛揚,激吼雷奔,當安神入靜,卻聞到風聲水聲迴響耳畔,有如萬馬奔騰般,常常讓他覺得心神不靈,無處安身。祖師很苦惱,於是便向妙峰禪師請教,妙峰禪師的一偈:「境自心生,非從外來。聞古人云:三十年聞水聲,不轉意根,當證觀音圓通。」驚醒了夢中人,從此祖師不再逃避喧鬧的風聲與水聲。祖師每天盤坐於屋子前溪澗上的獨木橋上,有意訓練自己的無分別心。剛開始的時候,水聲入耳潺潺,到了後來,動念則聞水聲,不動念則不聞水聲。歷經時日,忽然有一天,祖師感到身心頓忘,能夠無取亦無捨,不住於聲。從此以後,眾聲響再也無法擾亂其身心了。在修耳根圓通期間,有一日,祖師又像往常一樣經行。不一會兒,他進入了定境,站立不動,身心俱忘,眼前現一大光明藏,圓滿湛寂,如大圓鏡,山河大地,亦現其中。出定之後,定境猶存。於是作偈云:「瞥然一念狂心歇,內外根塵俱洞徹。翻身觸破太虛空,萬象森羅從起滅。」從此以後,德清禪師自覺內外湛然,音聲色相無復為礙,從前的疑滯,也就消弭。祖師禪定功深,至後期經常入心空境寂,長空若洗,湛然無物,了無蹤跡之境。至此,可以說法樂無以為喻了,祖師留下一偈云:「靜極光通達,寂照含虛空。卻來觀世間,猶如夢中事。佛語真不吾欺也!」傳世,偉哉!此偈。

祖師一生之行誼及成就,是否非常鼓舞人心呢?我們知道,禪盛行於唐朝,至宋朝已經式微,祖師是明朝人,可以說修行要找一位印證的高僧都難,據聞祖師是彌勒菩薩及文殊師利菩薩指導及印證的,也許這對當今有志於禪之行者是一大福音,只要一念至誠再加上信心及努力,相信一世要成就並非難事,在此與諸位先進大德共勉之。 ------------------------------------------------ (*1) 憨山德清禪師(1546—1623年),明代四大高僧之一 (另外三位分別是紫柏、蕅益、蓮池),安徽和縣綽廟人,俗姓蔡,名德清,字澄印,別號憨山,生於明嘉靖二十四年(1545年)。 大師幼結佛緣,十二歲時在金陵報恩寺學習經論教理等佛籍,並兼修儒家之學,通達佛學與黃帝、老子之學說。十九歲前往江蘇南京棲霞山參加雲谷法會,讀<中鋒廣錄>,復而決意修禪法。於是返回金陵(報恩寺)落髮出家。萬曆元年(1573年)遊歷山西五台山,見憨山壯麗奇秀,就取此山為號。 (註) 音樂為「Walking Through Clouds」。照片由淨心齋師姐提供,特此感恩致謝,並誠摯祝福闔家萬福安康,一切吉祥如意。另外,在此亦附錄了憨山德清禪師之醒世文如下:

紅塵白浪兩茫茫,忍辱柔和是妙方,到處隨緣延歲月,終身安分度時光。 休將自己心田昧,莫把他人過失揚,謹慎穩守無懊惱,耐煩做事好商量。 常觀硬弩弦先斷,每見鋼刀口易傷,惹禍皆從閒口舌,招災多為壞心腸。 是非不必爭人我,彼此何須論短長,世事本來多缺陷,此身那得免無常。 吃些虧處原無害,讓他幾分有何妨,春天纔看楊柳綠,秋風又見菊花黃。 榮華總是三更夢,富貴還同九層霜,老病死生誰替得,酸甜苦辣自承當。 人縱巧計誇伶俐,天自從容作主張,諂曲貪瞋真地獄,公平正直即天堂。 麝因香重身先死,蠶為絲多命早亡,一劑養身平胃散,兩鍾和氣二陳湯。 生前枉費心千萬,死後空持手一雙,悲歡離合朝朝鬧,壽夭窮通日日忙。 休鬥勝敗莫爭強,百年渾是戲文場,頃刻戲房鑼鼓歇,不知何處是家鄉。

|

|

| ( 休閒生活|生活情報 ) |