字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/04/28 20:19:36瀏覽4066|回應40|推薦394 | |

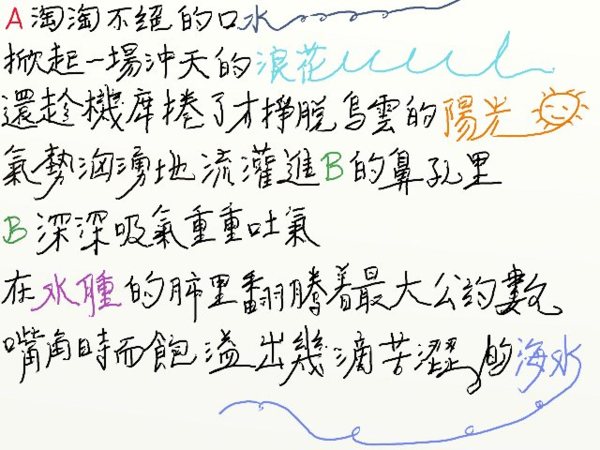

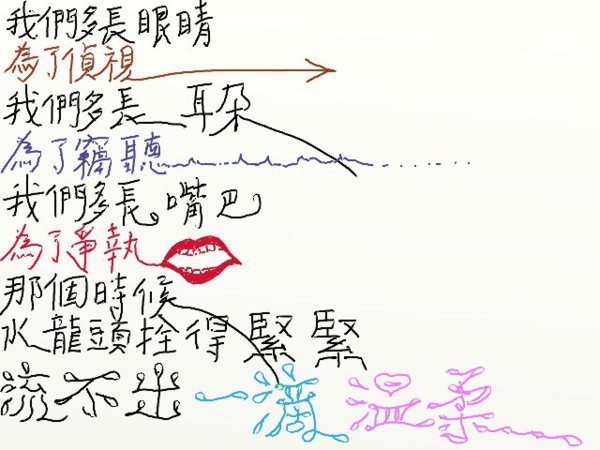

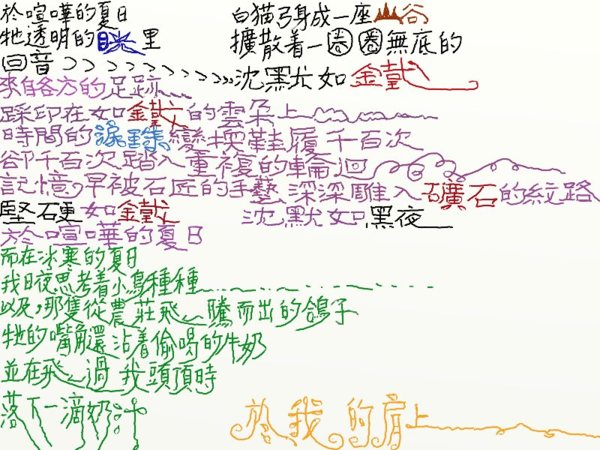

在生命中,很難說得清楚,誰是A,誰是B,畢竟,每件事物都有其相對面,就如同一個物體總是追隨著一個影子。 只是,在物體跟影子之間,何者為真何者為幻,何者為主何者為客,何者為因何者為果,卻因審視角度之差異而各持真裡。 也或許,A就是B……。 可以確定的是,他,從小就口水滔滔不絕。 生下來才幾個月的他,在家中無人時,總是被母親用帶子綑綁在床上,母親常常在談笑中提起這段往事:''你爸爸常常出差,我一個人帶兩個孩子,還得到學校教書,你哥哥已經能上托兒所,沒幾個月大的你偏偏特會哭鬧,有一段時間根本找不到褓母願意帶你,只好在我上課時把你一個人綁在家中床上,怕你摔到床底下啊,可是每次中午回到家,你總是早已哭得口水橫流一臉青白,這樣哭了半年多,哭得肚臍眼都凸了出來。'' 母親說著總是呵呵笑起,旁邊聽的人也陪著呵呵笑起,在這種場合,他其實也覺得挺好笑的,常常自我幽默著:''凸出的肚臍眼就是我的標記。'' 成年的他,有時也向妻子說起這段往事,妻子沒有呵呵笑起,卻認為他的潛意識裡肯定還貯存著殘餘的記憶,''在你凸出的肚臍眼與自我幽默之間,你想過,會是什麼樣的一個景色嗎?'' 妻子這樣的提問,彷彿正在用放大鏡審視進他的靈魂深處,他感覺心底的湖水被一顆扔進的石子攪動起圈圈擴大的浮動,為了掩飾不安的情緒,他會拉起一個詭譎的笑容惡狠狠回道:''妳想過,妳的陰道跟子宮之間是什麼樣的一個景色嗎?''說完,還從心裡泛起一絲得意,因為無需滔滔不絕的口水,就可以掀起一場沖天的浪花。 妻子臉上浮起受傷害的陰霾,幾天不跟他說話,而他,偏偏最怕悶聲不響的冷戰,他寧可妻子跟他大吵大鬧。 在他從小生長的家庭裡,父母親哥哥妹妹全都是一不高興就吵翻了天的個性,爭執不下時,身體動粗就成了免不了的後果,被父母親閃個耳光或是敲記頭是常有的事,有時也被木條抽打,而事業不順的父親與母親針鋒相對時,偶而也朝著母親身上揍過去一兩拳,母親尖叫著反撲回去,然後小孩們在一旁哭成一團,然後父親又鐵青著臉對小孩們吼叫住嘴,然後母親走進浴室洗她那滿佈淚痕的臉,洗完臉以後就到廚房燒飯,然後,吃晚飯時又一家五口圍坐餐桌邊吃飯邊看電視,好像沒發生什麼事似地。

他早已習慣在彼此扎刺的環境中互相推擠互相競爭互相排斥,甚至連家人彼此的溫柔互動都是在扎刺的情調下進行," 這樣罵你打你還不都是因為愛你嗎?"這是父母親在處罰小孩之後對哭得滿臉淚水的他們經常使用的反問句,由此而學得的生活邏輯,轉變成他們三兄妹揪打成一團然後打贏者對哇哇哭叫的那一個附加上的戲謔台詞:"打在你皮肉上痛在我心底。" 似乎,必須經由粗暴才能襯脫出溫柔。 甚至,在父親死後幾年的某日,當他這麼問母親:"父親生前對妳毫不溫柔,我覺得他根本就是粗暴,妳恨他嗎?" 母親用無高低音調的語氣回答道:"想要把兩塊鐵打造在一起,總要打掉一些互相阻礙的肢體。"她嘴角隱隱浮現起笑意,加了一句:"不管怎樣,他還是先我而走了,打贏的是我,呵。"

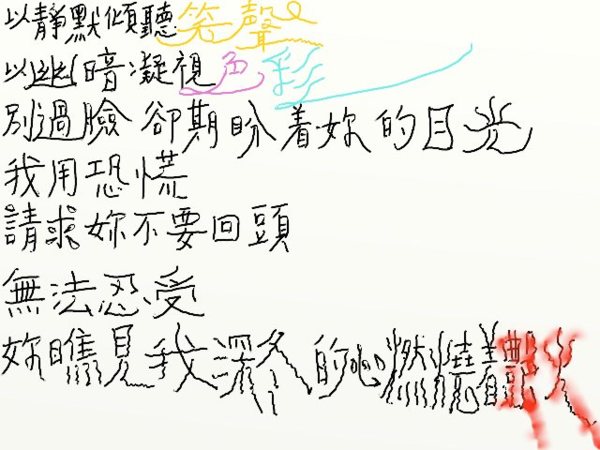

這個無戰事的唯一歲月卻在婚後半年一年之後逐漸隱退。 似乎,一個人從出生到成年,如果生活的環境是個瓶子,那他也就長成瓶子,如果生活的環境是塊乳酪,那他也就變成一塊乳酪,只有在見到其他可能性時,他才會想到一個問題,為什麼我是瓶子不是杯子,或是為什麼我是乳酪不是蘋果。 婚後,他逐漸感受到一個事實,亦即,他與妻子的差異性有時巨大到仿若鐘擺之兩極,常常,他像一個想掙脫既有存在,於是從這個極端奮力擺向另一個極端的鐘擺,而當他擺向了這個陌生世界時, 卻又似乎聽到原先熟悉的舊環境之呼喚。 在這鐘擺來回擺動的過程中,他逐漸衍生了一個尋求中間點的信念,他想,夫妻相處久了總要鎔鑄成一體,他們即使不同的兩張臉,卻會逐漸醞釀出共同的神情表態,他們源自不同成長環境的許多歧異觀點,終將在歲月的沖洗下模糊了界線。 可是,日常生活裡卻還是常常發生他對某事持這個看法而妻子卻持那個看法的緊繃狀況。 ''這是一體分裂,可悲,真是可悲。'' 他在這種時刻總是會這麼憤憤脫口而出,感覺,彷彿左手被右手出賣了或是右眼背叛了左眼似地。 然後,他心底會逐漸升起一股火氣,逐漸逐漸升高,他逐漸升高起一股衝動,想揍她幾拳,但是她那天生安靜的肢體語言卻像一個陌生的外星人,以致他憤怒的拳頭被剎了車,變成只是在她面前揮晃的拳影,他甚至期待著她尖叫辱罵或是反撲回來跟他對打,這對他而言幾乎就像是一種必然的儀式,一種愛之深恨之烈的自然儀式,就像兩個齒輪必須互相勾咬進彼此最深痛處方能移動前進一般。 可是,妻子在這樣緊繃狀況下還是不尖叫辱罵,他可以想像得到,在他噴吐著火氣味揮晃著拳影的當前,她的心臟其實加速跳動著,但是她說出口的卻往往只是:''這是你凸出的肚臍眼在發怒,不是你的靈魂。'' 有時,她的靜止神態會降低他怒火的溫度,他會突然抱住她簌簌流淚不止,好像他心中一座滿溢的堤防破了口奔流出洪水,說:''我也不知道,為什麼心中有這麼一股怒氣。'' 有時,她無聲望著他的目光令他窘迫得無路可退,於是他會像突然爆發的火山,抓起手邊的東西四處亂摔,或是正好擺在桌上的雞蛋、蕃茄,或是菸灰缸,或是順手撕破手上的報紙, 並且還對著零落了一地的碎紙屑憤恨不已地用力踩踏著踩踏著,然後,火山逐漸降溫,然後,火山逐漸停止噴吐火氣,而當妻子還驚嚇得躲在一角流淚時,他卻感覺心底原先的壓力已經消失無蹤,感覺自己就像一個新生的嬰兒,感覺,生命從這一刻開始又將無比順暢美好。 然後,他會走到妻子身邊,愛憐地輕撫她沾滿淚水的臉蛋,溫柔地輕撫她緊繃的身軀,他嘗試著親吻她的臉她的頸,她抗拒的姿態讓他升起一股做愛的慾望,然後他會迫不及待地壓著她倒在地上,用他的身子探索她的身子,她嘴裡急促說著什麼,聽在他耳裡卻全都化成了無言語意義的音調,音調受他撞擊動作的操縱而產生節奏的快慢,時而四分之三拍時而四分之二拍地由他駕駛著,他油然產生一種自己是天地主宰的感覺,而在繃放出大爆裂的火花時,見到了妻子與他鎔鑄成一體的無限宇宙……、。 他與她,並沒有鎔鑄成一體,他們還是分開了。 結婚三週年紀念日那天,他因為工作不順塞了一肚子陰鬱,與妻子坐在餐館吃飯時,為了一些什麼而與妻子爭吵了起來,他無法克制的滿臉怒火與抬高的聲調吸引了四周客人投視過來的好奇眼光,妻子忍著淚水匆匆離座走出餐廳,他趕忙付了帳,追了出去,妻子坐在車裡默默流著淚,他打開車門對妻子吼叫道:"妳說說看,為什麼妳總是跟我相反意見?我在辦公室受氣,回來還要聽妳說道理看妳這種哭臉,妳想過嗎?我心裡有多麼疲倦!" 彷彿,他正在重複父親與母親重複了一輩子的事,他忍不住一手揮了過去,閃過妻子的臉頰。 第二天,當他下班回來,妻子已經住回娘家,他坐在臥房猛抽菸,抽完一根,就拿著菸蒂狠狠地朝著左手臂壓燙一下,然後又一根,又壓燙一下……,直到左手臂腫冒起四五個燙傷,它們看起來彷彿是四五個凸出的肚臍眼。 他含在眼眶的淚水終於忍不住湧流而出,終至嚎啕大哭,哭得口水橫流一臉青白。 他決定讓妻子住回家裡,因為她娘家離她工作的地方太遠,上班不方便,他自己則暫時住到母親的公寓。 母親對他的歡迎詞是: ''不是跟你說了嗎?這種從小沒受過精神鍛鍊的女孩,你稍碰她一根汗毛,天就塌下來了。'' 然後還加上一句: "我跟你父親不也是這樣熬過來的,愛情不是甜言蜜語養得了的,而是有痛要忍,有苦要吃。" 就在他住進母親公寓的第二個星期的週末,母親突然感覺胸口緊繃喘不過氣,他連忙叫了計程車陪母親上醫院,在快到醫院前的路口時,卻因為前方車禍而塞車了,等著等著,母親突然暈了過去,於是他下了計程車,想,背著母親走最後這段路肯定比坐在車裡等要快些,雖說離前面不遠的醫院入口還不到百米,但卻是一條上斜坡路,扛著母親走著走著,他開始氣喘吁吁地流著汗,每米路都變成無盡漫長,他幾乎有一種永遠也到不了醫院門口的感覺,一邊跨著吃力的腳步一邊忍不住咀咒起來,咒著從肺部裡翻騰而出的苦澀海水:"是了,這就是愛,是了,愛就是吃苦,是了,扛妳這千斤重,沉得像是永遠到不了目的地似地,沉得我肚臍眼都快掉下來了……。" 就在他感覺即將倒下的最後一刻,醫院裡已經有見到這情景的救護員推著救護床跑出來接應他了。 當醫生在給母親做急救時,他惶然坐在醫院的等候室裡,焦急中感覺自己彷彿每個下一刻就要撐不住了,抖著手,給在外地旅行的哥哥與住在鄉下的妹妹各打了電話,也給妻子留了手機訊息。 不知過了多久,醫生出來告訴他,母親血管破裂,來不及搶救,已經斷氣了。 孤單站在母親病床前,他一時之間竟有不知所措的虛幻感覺,盯著母親的臉龐發著呆,幾秒或幾分或是幾年幾十年……?母親依舊漠然展現著一張毫無表情的臉龐,他突然感到心底有一股熱騰的岩漿,正在快速上升上升著,而終至整座火山憤怒地爆裂爆發,一陣撕心的疼痛讓他不支地攀靠在身邊的桌子猛咳,深深吸氣重重吐氣,想從心肺裡咳出飽脹的海嘯……,他邊咳邊哭著說道:"可是,妳怎麼這麼說走就走呢,難道妳愛我不夠嗎?還是我愛妳不夠?" 當肩膀貼上一雙妻子溫柔的手時,他正咳得猛烈而滴流自嘴角不止的苦澀海水。 妻子在他耳邊輕聲低語著:"我來了,我來了。"他轉過身,抱住妻子,哭得口水橫流一臉青白,並斷續說著:"我什麼都不是,怪不得沒人要啊。" 在生命中,很難說得清楚,誰是A,誰是B,或許,A就是B,畢竟,每件事物都有其相對面,就如同一個物體總是追隨著一個影子。 就如同一個生命總是追隨著一個命運。 他與妻子的命運正朝著何方演變而去?命運只是沉默無語不透露一點風聲,而正因為每個下一刻都是未知性,因此,夢想成了人所擁有的最大力量。 當他們在醫院辦理了有關遺體之必要手續後,他對妻子說 :"請原諒我,我感覺自己什麼都不是,不值得妳對我好。" 妻子牽起他的手說道:"我們回家吧。"

|

|

| ( 創作|小說 ) |