字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/11/26 21:58:08瀏覽4166|回應0|推薦0 | |

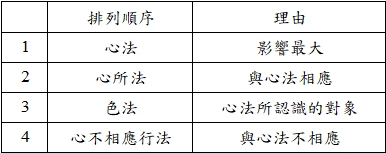

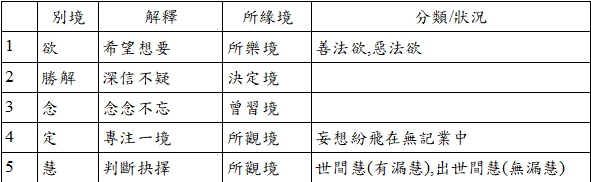

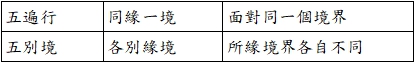

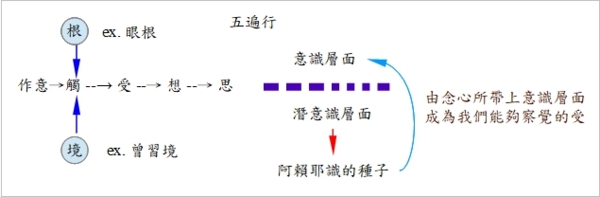

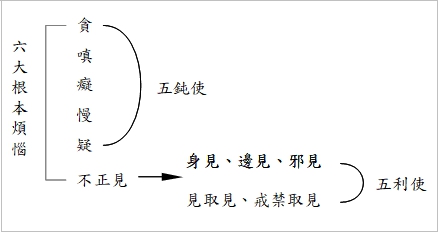

凡夫的識,性質是汙染、虛妄的,所以識又可稱為「虛妄分別識」。 認識五位百法的目的: 佛法它是生命之學,想要學習任何和佛法、生死解脫有關的法門,肯定都是要下一番功夫。認識五位百法,與其說是認識一百個名相,倒不如說認識一個修行方法,來得更為貼切一些。因為學習五位百法的目的,就是為了要觀察我和我自己,進而知道如何的心內求法。 百法分世間法和出世間法。世間法又稱有漏法或有為法,亦或生滅法、因緣法、緣起法;出世間法也稱無為法。 五位百法: 心法(8), 心所法(51), 色法(11), 心不相應行法(24), 無為法(6) 心法又作八識心王。心王因識有八個,對我們的作用、影響最大。例如五根攀緣外境,即產生認識作用,識就出現了。 心所法: 隨著心法而生起,不會單獨產生起作用,所以在五位百法的順序當中,心所法它緊緊跟在心王之後。 51心所法: 遍行心所(5), 別境心所(5), 善心所(11), 根本煩惱心所(6), 隨煩惱心所(20), 不定心所(4) 遍行心所: 需具足八個識,即眼、耳、鼻、舌、身識,不管哪一識想要認識境界,產生感受或進行思考。乃至於要成為具體的行為, 都要透過五遍行的幫忙才有可能成就,包括作意、觸、受、想、思, 因此稱為「五遍行」。 別境心所: 此一類心所它必須在個別的境界當中, 才會產生現行,所以才稱它為「別境」。要在不同的境界當中, 才能牽引出不同心所出來現行, 對境界有選擇性的心所。包括欲、勝解、念、定、慧,稱為「五別境」 善心所: 能促成心中善心善念的生起, 譬如懂得包容體諒, 對人柔和慈悲。包括信、精進、慚、愧、無貪、無嗔、無癡、輕安、不放逸、行捨、不害, 稱為「十一善心所」。 煩惱心所: 1. 根本煩惱 2. 隨煩惱, 根本煩惱是一切煩惱的根本,對修行來說是絕對的致命傷。 根本煩惱有六個, 貪、嗔、癡、慢、疑、不正見, 稱為「六大根本煩惱」。隨煩惱(隨, 追隨、相隨、跟隨之意)是追隨根本煩惱而產生出來的煩惱。 不定心所: 這類心所作用不固定,所以稱為「不定」。如往好的去開發,就成為善的心所; 如往不好的去開發,就成為煩惱心所。 色法是心法所認識的對象。色, 質礙、變壞意。指色法和色法之間,會互相的障礙。色法也是因緣所生法,所以是會變壞的。色法有十一個, 眼、耳、鼻、舌、身根,還有色、聲、香、味、觸、法。 心不相應行法它和心法、心所法、色法都不相應,是這三法中所假立出來的一個法。如時間的概念、文字符號、時間的遷流變化,或名譽地位、利害得失等。

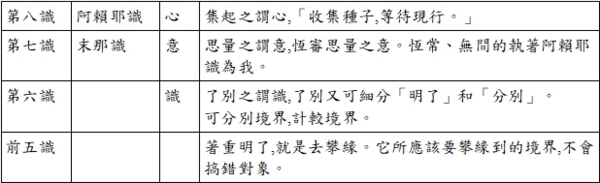

心意識的區分:

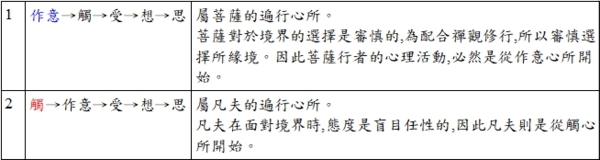

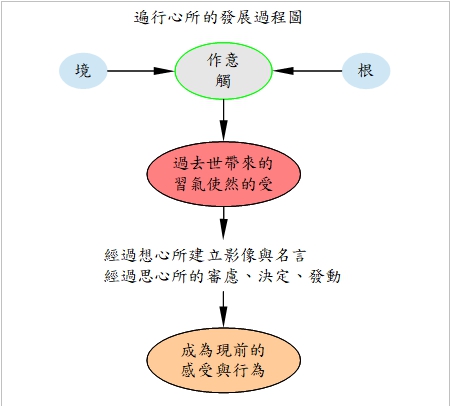

第六識因分別計較而造業, 因此「動身發語獨為最,引滿能遭業力牽。」《八識規矩頌》 阿賴耶識與靈魂不同,靈魂被認為是永恆不變的存在。佛教裡並沒有永恆不滅的「存在」存在著。阿賴耶識是一個種子的聚合體,它不是一成不變的,是透過身口意不斷造作出來的,在唯識學中稱為現行。現行之後又薰習成為種子,種子在下一次因緣和合的時候又起現行,所以阿賴耶識它是剎那不斷,生滅變化的。 第七與第八識的性格: 皆屬「無記業」。第八識屬於無覆無記;第七識屬於有覆無記,覆,覆蓋、掩蓋之意。 第六識的性質: 1. 心所越多,造作力越強。「相應心所五十一,善惡臨時別配之。」《八識規矩頌》 2. 八識之中,第六識最伶俐。「兄弟八人一個癡,其中一個最伶俐,五個門前做買賣,一個在家出主意。」 第六識的種類: 1. 五俱意識—與前五識一同生起,幫助前五識對境界作判斷的第六意識。 2. 不俱意識有五後意識和獨頭意識。五後意識指其他一連串的思考部分;獨頭意識分有定中意識、夢中意識、獨散意識、狂亂意識。 五遍行: 1. 作意心所—幫助我們注意境界,選擇境界的一個心所 2. 觸心所—指五根接觸五塵,產生前五識的作用 3. 受心所—領受、領納、感受之意,其特點為人與生俱來、最初最樸實的受、習氣使然,未加上這輩子分別的一個受。 4. 想心所—境界的影像,想即心中有相=心中有了境界的影像=取像 5. 思心所—心中所取影像加上名言之後,進行思考,分三步驟: 審慮思(反覆推敲),決定思(作出決定),發動思(付諸行動)。 五遍行作意與觸的順序區分:

五別境:

遍行心所與別境心所的區別:

十一善心所:

信心所三階段:

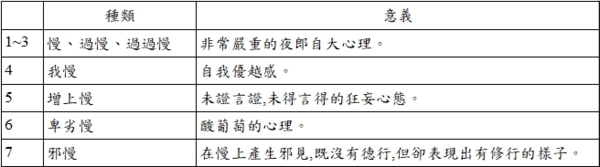

慢煩惱: 慢分七種《俱舍論》--慢、過慢、過過慢、我慢、增上慢、卑劣慢、邪慢,這七種慢是無可救藥的自我膨脹心理。

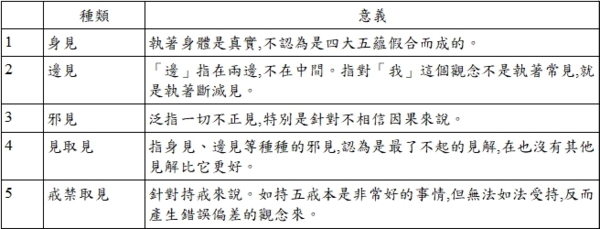

不正見: 身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見

小隨煩惱指情緒上的緊張、激動。包括忿、恨、惱、覆、誑、諂、憍、害、嫉、慳。 二中隨煩惱: 無慚、無愧。 八大隨煩惱: 不信、懈怠、放逸、昏沉、掉舉、失念、不正知、散亂。 摘錄自人間佛學講座--唯識宗

|

|

| ( 心情隨筆|心靈 ) |