字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/11/23 21:14:17瀏覽1347|回應0|推薦0 | |

瑜伽:意譯相應,指和止觀相應之意,也就是能修止觀的人,和所修的止觀法門相應

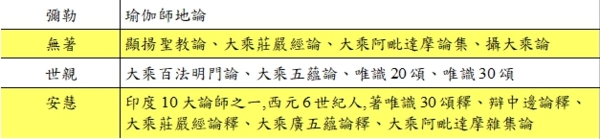

《唯識30頌》:唯識學系統嚴密的思想體系,世親是唯識學集大成者

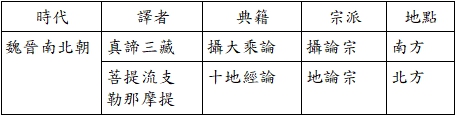

中國唯識學的典籍傳譯:

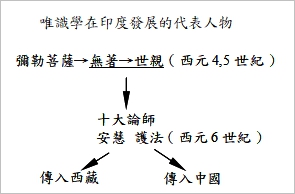

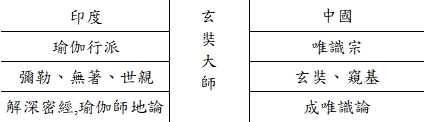

唐朝玄奘大師創立唯識宗以前,在魏晉南北朝分攝論與地論兩宗; 玄奘西行印度取經,於曲女城無遮大會得大乘天或解脫天的名號 玄奘譯著的唯識學典籍: 解深密經,瑜伽師地論,攝大乘論,顯揚聖教論,辯中邊論,大乘五蘊論,大乘百法明門論,觀所緣緣論,唯識20頌;另將印度10大論師對唯識30頌的種種注解本,加以整理雜揉,寫成『成唯識論』十卷,奠定了唯識學 窺基大師論著: 成唯識論述記,大乘法苑義林章,瑜伽論略篆,百法明門解, 攝大乘論鈔,因明入正理論疏,著作近百,有百部疏主或百部論師美稱 五性宗法: 唯識學中獨特的思想,將所有一切眾生的根基,分成五個種類(聲聞種性,緣覺種性,菩薩種性,不定種性,無種性) 唯識宗的傳承: 玄奘→窺基→慧沼→智周→玄昉(西元8世紀傳入日本),智風(傳入新羅) 清末民初楊仁山對唯識學的貢獻: 成立金陵刻經處,找回經典,成立祇洹精舍,改革佛教教育,培養人才,成立佛學研究會 民國以來中國南方唯識學的弘揚: 歐陽竟無先生主持金陵刻經處,創辦支那內學院,培養呂澂,湯用彤,梁漱溟,王恩洋,熊十力,黃懺華等人才 唯識學在印度與中國的發展:

摘錄自人間佛學講座--唯識宗 |

|

| ( 心情隨筆|心靈 ) |