字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2019/11/15 13:44:22瀏覽2125|回應0|推薦0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

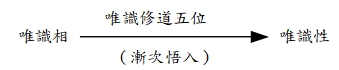

唯識三十論頌 世親菩薩造 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 護法等菩薩。約此三十頌造成唯識。今略標所以。謂此三十頌中。初二十四行頌明唯識相。次一行頌明唯識性。後五行頌明唯識行位。就二十四行頌中。初一行半略辯唯識相。次二十二行半廣辯唯識相。謂外問言。若唯有識。云何世間及諸聖教說有我法。舉頌詶答頌曰 1. 由假說我法 有種種相轉 彼依識所變 此能變唯三 2. 謂異熟思量 及了別境識 次二十二行半廣辯唯識相者。由前頌文略標三能變。今廣明三變相。且初能變其相云何。 頌曰 初阿賴耶識 異熟一切種 3. 不可知執受 處了常與觸 作意受想思 相應唯捨受 4. 是無覆無記 觸等亦如是 恒轉如瀑流 阿羅漢位捨 已說初能變。 第二能變其相云何。頌曰 5. 次第二能變 是識名末那 依彼轉緣彼 思量為性相 6. 四煩惱常俱 謂我癡我見 并我慢我愛 及餘觸等俱 7. 有覆無記攝 隨所生所繫 阿羅漢滅定 出世道無有 如是已說第二能變。 第三能變其相云何。頌曰 8. 次第三能變 差別有六種 了境為性相 善不善俱非 9. 此心所遍行 別境善煩惱 隨煩惱不定 皆三受相應 10. 初遍行觸等 次別境謂欲 勝解念定慧 所緣事不同 11. 善謂信慚愧 無貪等三根 勤安不放逸 行捨及不害 12. 煩惱謂貪瞋 癡慢疑惡見 隨煩惱謂忿 恨覆惱嫉慳 13. 誑諂與害憍 無慚及無愧 掉舉與惛沈 不信并懈怠 14. 放逸及失念 散亂不正知 不定謂悔眠 尋伺二各二 已說六識心所相應。云何應知現起分位。頌曰 15. 依止根本識 五識隨緣現 或俱或不俱 如濤波依水 16. 意識常現起 除生無想天 及無心二定 睡眠與悶絕 已廣分別三能變相為自所變。二分所依云何應知依識所變假說我法非別實有。由 斯一切唯有識耶。頌曰 17. 是諸識轉變 分別所分別 由此彼皆無 故一切唯識 若唯有識都無外緣。由何而生。種種分別。頌曰 18. 由一切種識 如是如是變 以展轉力故 彼彼分別生 雖有內識而無外緣。由何有情生死相續。頌曰 19. 由諸業習氣 二取習氣俱 前異熟既盡 復生餘異熟 若唯有識。何故世尊處處經中說有三性。應知三性亦不離識。所以者何。頌曰 20. 由彼彼遍計 遍計種種物 此遍計所執 自性無所有 21. 依他起自性 分別緣所生 圓成實於彼 常遠離前性 22. 故此與依他 非異非不異 如無常等性 非不見此彼 若有三性。如何世尊說一切法皆無自性。頌曰 23. 即依此三性 立彼三無性 故佛密意說 一切法無性 24. 初即相無性 次無自然性 後由遠離前 所執我法性 25. 此諸法勝義 亦即是真如 常如其性故 即唯識實性 後五行頌明唯識行位者。論曰。如是所成唯識性相。誰依幾位如何悟入。謂具大 乘二種種性。一本性種性。謂無始來依附本識法爾。所得無漏法因。二謂習所成種性 。謂聞法界等流法已。聞所成等熏習所成。具此二性方能悟入。何謂五位。一資糧位 。謂修大乘順解脫分。依識性相能深信解。其相云何。頌曰 26. 乃至未起識 求住唯識性 於二取隨眠 猶未能伏滅 二加行位。謂修大乘順決擇分。在加行位能漸伏除所取能取。其相云何 27. 現前立少物 謂是唯識性 以有所得故 非實住唯識 三通達位。謂諸菩薩所住見道。在通達位如實通達。其相云何 28. 若時於所緣 智都無所得 爾時住唯識 離二取相故 四修習位。謂諸菩薩所住修道。修習位中如實見理數數修習。其相云何 29. 無得不思議 是出世間智 捨二麁重故 便證得轉依 五究竟位。謂住無上正等菩提。出障圓明能盡未來化有情類。其相云何 30. 此即無漏界 不思議善常 安樂解脫身 大牟尼名法 《三十頌》結構:

唯識修道五位: 資糧位、加行位、見道位、修道位、究竟位 1. 由假說我法 有種種相轉 彼依識所變 此能變唯三

→由假說我法 彼依識所變: 彼→我、法、相→我自己的心識

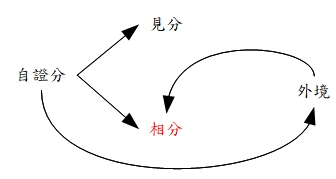

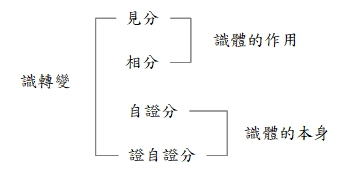

此能變唯三: 第一能變識→第八識,第二能變識→第七識,第三能變識→前六識 識轉變說: 一切認識的必要條件 見分、相分、自證分、證自證分

五眼: 肉眼(凡夫)→天眼(天人)→慧眼(二乘)→法眼(菩薩)→佛眼(六根互用,通身是眼)

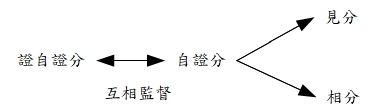

自證分: 1. 自知的功能 2. 自己知道自己要做甚麼 3. 變現見分和相分

認識作用的結構: 外在結構(見分、相分),內在結構(自證分、證自證分) 2. 謂異熟思量 及了別境識: 第八識, 第七識, 前六識 初阿賴耶識 異熟一切種 3. 不可知執受 處了常與觸 作意受想思 相應唯捨受 4. 是無覆無記 觸等亦如是 恒轉如瀑流 阿羅漢位捨 《解深密經》阿陀那識甚深細,一切種子如瀑流,我於凡愚不開演,恐彼分別執為我 阿賴耶的意義: 一切雜染種子的住處,執著、慾望、貪受 《增一阿含經》世間眾生,愛阿賴耶,樂阿賴耶,欣阿賴耶,喜阿賴耶 初期「阿賴耶」的重點:

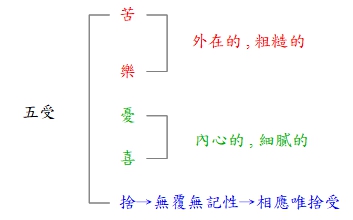

第八識的異名: 1. 藏識→收藏種子 2. 一切種子識→種子的藏放處 3. 阿陀那識→執持種子、根身、器世間 4. 異熟識→業種子成熟的地方 業種子異熟的過程: 1. 變異而熟:性質的改變(內在) 2. 異類而熟:種類的改變(外在) 3. 異時而熟:時間的改變(時間) 第八識的三種相: 1. 自相:我愛執藏→阿賴耶識 2. 果相:過去業種子的成熟→異熟識 3. 因相:收集未來一切法的種子→一切種子識 第八識三大特徵: 1. 剎那生滅 2. 相似相續 3. 不斷不常 不可知執受 處了常與觸: 執持根身,執受身心, 器世間, 第八識瞭別的作用 《百法》之「心不相應行法」: 無常、流轉、勢速正好呼應三大特徵生滅變化、相續不斷、剎那不住 五遍行的不同順序: 《百法》: 作意、觸、受、想、思 《三十頌》: 觸、作意、受、想、思 用意不同: 作意在前,以修行為目的,是對聖言量的作意;觸在前說明凡夫的雜染,順著12因緣起走 受有三種:苦受→苦苦、樂受→壞苦、不苦不樂受→行苦 三受濃縮成一受為苦受,或發展成五受為苦樂憂喜捨

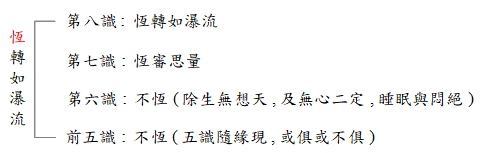

第八識二大性格: 不可知執受 處了 → 表示行相極其微細 相應唯捨受 是無覆無記 → 表示作用無可捉摸 八個識「恆」的比較:

第八識的行相: 恒轉如瀑流, 轉即轉變→無常、非實有 第八識的伏斷位: 阿羅漢位捨→捨阿賴耶的名,但未捨其體 第八識轉識成智以後的名稱: 1. 藏識 2. 一切種子識 3. 阿陀那識 4. 心 無想定和滅盡定的不同: 聖凡的差別

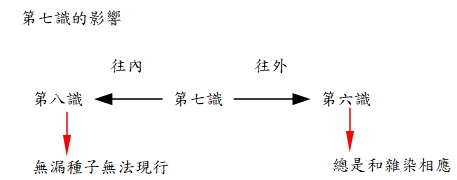

5. 次第二能變 是識名末那 依彼轉緣彼 思量為性相 6. 四煩惱常俱 謂我癡我見 并我慢我愛 及餘觸等俱 7. 有覆無記攝 隨所生所繫 阿羅漢滅定 出世道無有 是識名末那: 末那→意: 思量、近乎禪定的冥想 《八識規矩頌》八大遍行別境慧, 貪癡我見慢相隨: 慧心所(所觀境) 第七識與第六識的比較:

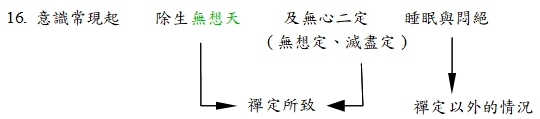

→第六識被牽著鼻子走 第七識最大的特色: 恆審思量, 恆:無間 審:分別; 沒有停止過,一直在分別 八識恆與審的比較: 前五識→不恆不審, 第六識→不恆卻審, 第七識→ 恆審思量, 第八識→恆卻不審 16. 意識常現起 除生無想天 及無心二定 睡眠與悶絕 思量為性相: 體性和形相,都在思量

依彼轉緣彼: 彼為第八識, 指第七識所依所緣的對象 6. 四煩惱常俱 謂我癡我見 并我慢我愛: 四大根本煩惱 八識的比較: 第六識/第七識→有分別,有我見; 前五識/第八識→無分別,無我見 我見的比較:

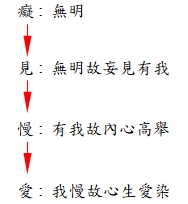

根本我見=不共無明→隨時隨地,如影隨形 分別我見=相應無明→第六識起分別才存在 《瑜伽師地論》四種無明 相應無明: 第六識的相應無明 不共無明: 第七識的根本無明 隨眠無明: 第八識中的雜染種子 纏無明: 雜染種子起了現行 四大根本煩惱:

八識與善心所:

及餘觸等俱: 還有其他五遍行、八大隨煩惱、慧心所 第七識相應的心所: 1. 四大根本煩惱: 執我的力量 2. 八大隨煩惱:障礙無我的力量 3. 五遍行:第七識的認識作用 4. 慧心所:染污慧→恆審思量

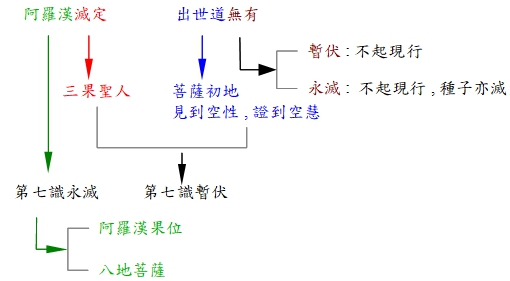

隨所生所繫: 第八識投生哪裡, 第七識究繫屬哪裡 阿羅漢滅定 出世道無有: 暫伏(不起現行), 永滅(不起現行,種子亦滅)→指阿羅漢時永滅,而滅定、出世道(菩薩初地,見到空性,證到空慧)時均為暫伏

《三十頌》結構: 唯識相(第1-24句頌文)→前六識: 9頌,第七識:2-3頌,第八識:2-3頌 第三能變其相云何。頌曰 8. 次第三能變 差別有六種 了境為性相 善不善俱非 9. 此心所遍行 別境善煩惱 隨煩惱不定 皆三受相應 10. 初遍行觸等 次別境謂欲 勝解念定慧 所緣事不同 11. 善謂信慚愧 無貪等三根 勤安不放逸 行捨及不害 12. 煩惱謂貪瞋 癡慢疑惡見 隨煩惱謂忿 恨覆惱嫉慳 13. 誑諂與害憍 無慚及無愧 掉舉與惛沈 不信并懈怠 14. 放逸及失念 散亂不正知 不定謂悔眠 尋伺二各二 已說六識心所相應。云何應知現起分位。頌曰 15. 依止根本識 五識隨緣現 或俱或不俱 如濤波依水 16. 意識常現起 除生無想天 及無心二定 睡眠與悶絕 修行下手處:

第六識相應的心所: 9. 此心所遍行 別境善煩惱 隨煩惱不定→六大類心所(51心所法) 《八識規矩頌》也說到 『相應心所五十一, 善惡臨時別配之』 前五識相應的心所:《八識規矩頌》遍行別境善十一, 中二大八貪瞋癡→六大類(34心所法) 古云: 兄弟八人一個癡(第八識),其中一個最伶俐(第六識),五個門前做買賣(前五識),一個在家出主意(第七識) 了境為性相 善不善俱非: 前六識的作用,了別六塵,產生善惡 五識隨緣現 或俱或不俱 如濤波依水: 前五識如波濤,依附如海水的第八識 《八識規矩頌》五識同依淨色根, 九緣八七好相鄰: 光線、距離、作意、根、境、第六識、第七識、第八識、種子

由假說我法 有種種相轉: 名言假施設→破執 17. 是諸識轉變 分別所分別 由此彼皆無 故一切唯識: 見分, 相分, 此:一切我法,彼:見分、相分 18. 由一切種識 如是如是變 以展轉力故 彼彼分別生 19. 由諸業習氣 二取習氣俱 前異熟既盡 復生餘異熟 業習氣: 業種子, 二取習氣: 我執種子、名言種子 二取: 能取與所取, 能取=能分別=見分(我執種子起現行); 所取=所分別=相分(名言種子起現行) 前異熟既盡 復生餘異熟: 前異熟→前期業報身, 餘異熟→其他的業報身 唯識的輪迴詮釋: 種子起現行,現行薰種子 思心所造作的業:

引業、滿業的性質:

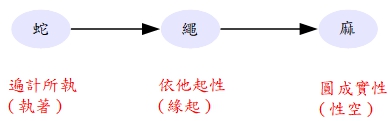

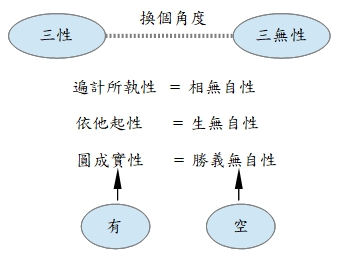

名言種子的種類: 1. 表義名言:通過語言、文字、符號 2. 顯境名言:非語言、文字、符號 構成名言的三大條件:1. 文身:單字、字母的積聚 2. 名身:名詞的積聚 3. 句身:句子的積聚 第六識不起作用的五種情況: 生無想天 及無心二定 睡眠與悶絕 三性→三種可能性, 性: 自性、可能性 遍計所執性: 遍→普遍, 計→心念中的計較、分別, 執→遍計以後的結果 依他起性: 依→依賴、依靠, 他→種種因緣條件的組合 圓成實性: 圓→圓滿,成→成就, 實→真實 三性: 1. 遍計所執性:我執 2. 依他起性:緣起 3. 圓成實性:真如 麻繩喻: 「朦朧月院一繩斜,多少魂驚出壑蛇,拈向晴曦窗下看,青青原是故園麻」

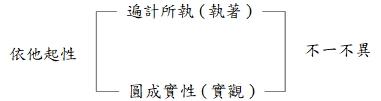

三性的關係:

20. 由彼彼遍計 遍計種種物 此遍計所執 自性無所有 21. 依他起自性 分別緣所生 圓成實於彼 常遠離前性 22. 故此與依他 非異非不異 如無常等性 非不見此彼 非不見此彼: 此→圓成實性, 彼→依他起性 23. 即依此三性 立彼三無性 故佛密意說 一切法無性 相無自性: 1. 因緣聚合的相→緣滅則散 2. 眾生執為實有的相→無中生有 生無自性: 生滅的本身,無自主性 勝義無自性: 勝義→圓成實性

25. 此諸法勝義 亦即是真如 常如其性故 即唯識實性 圓成實的同義詞: 圓成實性=勝義無自性=諸法勝義=真如=空性=唯識實性

唯識修道五位內容: 1. 資糧位 2. 加行位 3. 見道位 4. 修道位 5. 通達位(究竟位) 資糧位=順解脫分→具備資糧,才能順向解脫道, 資糧指福德、智慧 26. 乃至未起識 求住唯識性 於二取隨眠 猶未能伏滅 加行位=順抉擇分→力修禪定,才能和智慧相應, 抉擇指智慧

四弘誓願: 眾生無邊誓願度, 煩惱無盡誓願斷, 法門無量誓願學, 佛道無上誓願成 四力: 因力(菩提心), 緣力(助緣), 作意力(正念力),資糧力(福德、智慧資糧) 資糧位和加行位的用功方式: 資糧位: 發菩提心、懺悔業障、累積資糧 加行位: 於禪定中修四尋思、四如實智 四尋思: (1. 名尋思→名言 2. 義尋思→概念 3. 自性尋思→體性 4. 差別尋思→差別) →觀察都無自性,了不可得 四如實智: 名尋思所引如實智, 義尋思所引如實智, 自性尋思所引如實智, 差別尋思所引如實智

4個階段: 煖,頂,忍,世第一法

27. 現前立少物 謂是唯識性 以有所得故 非實住唯識 少物: 佛法名言概念, 以有所得故: 不究竟(依言真如)

28. 若時於所緣 智都無所得 爾時住唯識 離二取相故 29. 無得不思議 是出世間智 捨二麁重故 便證得轉依 無得: 無所得, 不思議: 超越語言、文字、符號 → 出世間智的兩大特色 二麁重: 煩惱障種子、所知障種子, 轉依: 轉捨有漏,依於無漏 30. 此即無漏界 不思議善常 安樂解脫身 大牟尼名法 不思議、善、常、安樂、解脫身 → 無漏界的境界 摘錄自人間大學講座--唯識30論頌

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ( 心情隨筆|心靈 ) |