字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2018/05/03 08:26:24瀏覽317|回應0|推薦0 | |

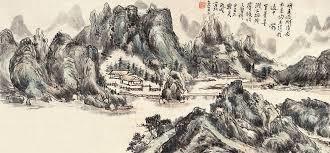

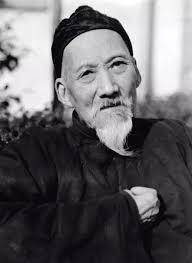

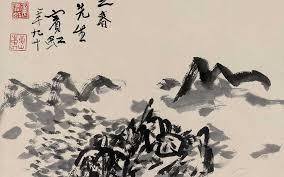

黃賓虹是中國傳統山水畫精華之集大者,他以善用焦墨和濃墨著稱。除繪畫之外,他在詩詞、篆刻、書法、文物鑒定、美術史等領域也都有極高的建樹。 從89歲到90歲,黃賓虹因患白內障,幾近失明,無法用眼睛作畫,只好「以手運心,因心造境」,以心作畫,而創造出一種黑厚濃重、渾厚華滋的獨特風格,成爲近代山水畫的一代大師。

黃賓虹之生平

他幼年時,父親的布莊生意日正中天,家庭頗為富裕,他父親在家延請名儒指導他家兄弟課業,因此他有完整的儒家教育,和紮實的古文詩詞基礎。 從小黃賓虹在繪畫篆刻方面,就表現出特有的悟性和天分。他6歲能臨摹古人山水冊,11歲學篆刻,是凡家中所收藏的和能借到的古書畫,他都一再臨摹,熟記於心。 他父親好友倪易甫善書畫,精畫理,每當他到黃家觀賞古書畫時,黃賓虹總是侍立一旁,仔細聽他論畫。在倪易甫的指導下,黃賓虹很快地掌握了臨摹與速寫的基本功夫,並畫了大量的時事畫、插圖與山水畫。 他13歲自金華返歙縣應童子試(縣試),名列前茅,14歲,再赴歙縣應院試 (府試),又名列高等,16歲考取金華麗正書院。 17歲那年,黃賓虹父親生意失敗,家道中衰,兄弟皆輟學,所幸黃賓虹已考取了書院的獎學金,得以繼續學業。 1886年(23歲)他補廩貢生,任揚州兩淮鹽運使署錄事,但受到康有為、梁啟超維新思想的影響,不滿官界黑暗,辭職還鄉。 1895年,馬關條約簽訂後,康有爲聯合當時在北京參加會試的舉人1300人,聯名上書光緒皇帝,反對馬關條約,主張變法。黃賓虹丁憂在鄉,聽到這一消息,激動地致信康有為、梁啟超,贊同他們的變法維新。 1898年(35歲),黃賓虹回歙縣,說服清朝末科的兩位武舉人,請他們利用農閒,招集鄉民教練拳術,正當眾人熱烈操練時,忽然傳來「戊戌維新」失敗的消息。次年,黃賓虹也因「維新派同謀者」的罪名被告發,幸事先獲悉逃走。 1905年(42歲),歙縣歷史上的第一所中學「新安中學堂」成立,黃賓虹被聘爲國文教授,並與友人共組「黃社」,以紀念思想家黃宗羲(梨洲),立意反清。1907年冬,黃賓虹與革命同志鑄造銅幣,爲革命軍籌集軍費,被人告發私鑄,受到通緝,他連夜出走,輾轉逃到上海。 從44到74歲的三十年之間,黃賓虹以編撰為生,先後在神州國光社、商務印書館、有正書局、上海時報等處工作,擔任「藝觀」雙月刊,「國畫月刊」,「政藝通報」,「神州日報」,「真相畫報」等報章雜誌的編輯。 在上海的三十年中,他生活多采多姿,忙碌非常,除編輯之外,他勤奮作畫,發表了大量有關金石書畫以及畫史的文章,積極參與美術活動,同時還在學校教授繪畫及美術史。 其中由黃賓虹負責編輯的「美術叢書」,從1911至1913年,陸續出版。這套叢書分四大集,包括書畫、雕刻摹印、瓷銅玉石、文藝、雜誌等5類,257部,是一部洋洋大觀的宏篇巨著,。

抗戰勝利之後,黃賓虹85歲時 (1948年),杭州國立藝專邀他任教,他欣然舉家南遷,住在西子湖畔的藝專宿舍,有了自己的庭園,日子過得相當的愉快。 1949年,中華人民共和國成立以後,黃賓虹當選「中華全國美術工作者」協會委員,全國第一屆「美術展覽會」審查委員,「中國人民政治協商會議」第一屆、第二屆全國委員會委員,浙江省「第一屆人民代表大會」代表,中國美術家協會理事,華東美術家協會副主席等職位。 從89到90歲,黃賓虹因患白內障,雙目視力急劇下降,讀書和寫作只有借助於放大鏡,然而就在這段幾乎失明時期,畫家的筆墨達到出神入化的境地,他已不需用手畫畫,而是用心畫畫了。 1953年,「中國美術家協會浙江分會」與「中央美術學院華東分院」為他舉行九十大壽。在慶生會上,「華東行政委員會文化局」頒獎,授他「中國人民優秀的畫家」的榮譽稱號。 同年5月,黃賓虹入醫院割白內障,出院後,重見光明,心情至為愉快,作品甚多,他此時的畫風,已達到了一個新的境界。 1955年2月,他感到胃部不適,臥病於床,吃不下東西。3月16日,病情加重,時時昏迷,美術學院派人送他進醫院治療,經醫生診斷爲晚期胃癌,在半昏迷狀態中,他的手指仍在被上不停的點點畫畫,自稱在畫山水、畫梅花。 3月25日,因病情惡化,醫藥罔效,一代國畫大師病逝於杭州市第一人民醫院,享年92歲。

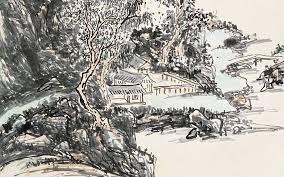

黃賓虹是大器晚成的畫家,五十歲前研習傳統,臨摹古人,一筆不苟,極似原著。五十以後遁入藝林,交遊既廣,眼界大開,作風漸趨渾樸蒼勁,七十歲時其山水作品已達外師造化,神領意會,來去自如之境她。 七十歲以後,他畫風大變,作品渾厚華滋、意境深邃,卓然自成一大家。他以精於墨法,善用焦墨和濃墨著稱,與齊白石並稱爲「北齊南黃」。他又根據繪畫經驗,提出:「濃墨、淡墨、破墨、積墨、潑墨、焦墨、宿墨」等七種墨法的重要國畫理論。 八十以後,因他患嚴重的白內障,視覺漸消失,到八十九歲時,幾乎完全失明,但他仍不停的作畫,用他積了八十年摹古、仿古、飽看山水之功力,達到了無視力也能作畫的境界,因而畫風大變特變,跳出古人之窠臼,自成一家。 他此時的畫,驟看之下,筆不筆,墨不墨,舖天蓋地,粗黑淩亂,而內在卻充溢著生命的韻律和節奏。 他的畫重自然氣韻,開創了“黑、 密、厚、重”的獨特畫風。他擅長用濃淡不同的墨彩,反復勾畫點染,呈現出豐富的層次,在他黑密厚重的筆墨中,閃礫出異常豐富的光澤,達到華滋柔潤的意境。 他的作品初看蒼茫一片,細看無法中有法,似亂而不亂,自然而生動,意趣無窮。 黃賓虹對「黑」的感受 黃賓虹對「黑」與「夜山」,有強烈感受,這些感受是他日後創出「渾厚華滋」藝術風格的根源。 他對「黑」與「夜山」曾經有過多次奇特的體驗與領悟: l 1931年5月,黃賓虹遊雁蕩,在靈岩觀音洞寺院住了三天,每天夜深人靜時,他帶著筆墨紙硯外出看夜山,畫夜山。他面山而坐,觀察良久,然後在紙上落墨,有時甚至不用筆,而以手蘸墨,在紙上摩挲著畫。回到寺院,他再對在黑暗中畫成的「黑色墨團」細加玩味。 l 1933年早春,黃賓虹攜畫具、帶乾糧獨遊青山,在小雨中漫步遊覽,賞風玩景,忽然小小雨絲變成了傾盆大雨,在大雨之中,他突然發現對面山坳的岩壁上,懸掛著好多飛瀑,景色之美,不比尋常。他索性在一塊大岩石上坐了下來,注視著如潑墨般的萬千飛瀑,傾聽著風聲、雨聲、水聲、松聲,全然陶醉在大自然的神奇之中。次日,經過半日的酣眠與打腹稿後,他猛然披衣而起,揮筆而成十餘幅「青城煙雨」冊頁。就在這十餘幅冊頁之中,他充分地的了解到:「墨不礙色,色不礙墨」的微妙之處。 l 秋天,黃賓虹途經奉節,夜遊瞿塘。暗夜中,遠山黑魆魆的,而近處的山邊,則在月光照耀下,凹凸分明,變化微妙。黃賓虹取出寫生本,借著夜光摸索著畫,畫一筆推敲一筆,他在月光照到的明處,不著一筆,而對半明半暗的峽谷岩壁,從勾勒輪廓起,層層加黑。夜山的雄奇、黑厚、幽深、沈靜,就因黑白的反差,表現得更加的淋漓盡致了。那一夜,他領悟了「知白守黑」的畫理。

|

|

| ( 休閒生活|其他 ) |