字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/07/27 11:42:30瀏覽773|回應0|推薦3 | |

假設今天是你我在地球上的最後一天,你會為自己還是為別人過這一天?作者用兩部小說和一部電影,反思人在時間裡的頑固和變化。在時間迴圈裡,你選擇沉淪還是釋放呢?

你們想度量那無限而不可測量的時間。 你們想按時序與季節調整你們的作息, 甚至引導你們的靈魂。 你們想要把時間看成一道溪流, 自己坐在岸邊目送他的逝去。 ——紀伯倫《先知》 在高中工作了一段時間,不免會聽到孩子疊聲抱怨:「好無聊......」 為什麼會無聊?多半與少年「覺得」日子過得重複、單調、枯燥有關,也常和對生命的期待或態度有關。換句話說,如果認定每一天都「日光底下無新事」,今天與明天,這週與下週沒什麼兩樣,就很難有滋有味,五顏六色地過日子。 於是,孩童天真眺望,成人回首時理當璀璨閃亮的十五二十時,在某些當事人的經驗裡,反而塗上大片無趣的灰色。寶貴光陰罩上了暗沉鬱悶的黑紗,映照不出生命的光澤。這些少年仿彿進入虛無主義,感歎一切「也是虛空,也是捕風」。 有些故事就為了擦亮少年看待時間,關注生命的眼光而寫。 《每一天/Every Day》小說這樣開場: 第5994天—— 我醒來。 在那一瞬間,我得搞清楚我是誰,睜開眼睛,發現手臂上的皮膚是黑是白、我的頭髮是長是短、身材是胖是瘦、是男生還是女生、身上是否有傷——這只是外貌,只要你習慣了每天起床都會換到新的軀殼裡,肉體是最容易適應的部分。難掌握的是這副身軀的背景,它的人生。 每天我都是不同的人。 我是我自己——這我知道——但我同時也是別人。

每一天,你,故事裡被代稱「A」的你,都在不一樣的身體裡甦醒。你不知道為什麼你沒有固定的軀體,註定做一個流浪的靈魂?然而你沒有選擇地接受了自己特殊的存在,十幾年來慢慢建構出自己的時間感與世界觀。你儘量尊重這個你只會逗留一天的身體,盡力讓言談舉止與本尊相符。你不做任何放蕩或傷害他/她的舉動。你學會不留念任何一個身邊的人事物。畢竟你與這些只有24小時的遇合。 直到有一天,你對那天的女友黎安娜,產生了從未有過的依戀和聯結。第一次,你渴望天天成為同一個人。第一次,你想要繼續認識另一個心靈。第一次,你對你與眾不同的飄忽存在,感到極端不滿。 你還是每天早晨在不一樣的身體裡甦醒,不過你開始想方設法回到黎安娜的身畔,用盡手段讓她意識到甚至理解你不可思議的處境,甚至願意考慮接受你成為伴侶。曾經每24小時就轉換一次身體過著無常生活的你,如今因為萌芽的愛情有了對恒常的嚮往。 《每一天/Every Day》是大衛·利維森(David Levithan)2012年受到廣泛關注的作品。利維森是美國中生代著名編輯和小說家,對青少年的心靈和感情困境特具敏銳度,勇於探索新鮮故事形式,多本少年小說登上紐約時報排行榜並改編成電影。 如果說《每一天》從一個天天流浪的靈魂來探討少年身份認同,愛情觀與時間觀,那麼蘿倫·奧立佛(Lauren Oliver)2010年一鳴驚人的處女作《還有機會說再見/Before I Fall》就是借時間定格吸引少年正視自己光陰沙灘上匆匆踩過的腳印。 主角莎曼珊在書裡序曲中如此回顧: 有人說,在死亡的前一刻,你的整個人生會在眼前一閃而過,不過在我身上發生的,可不是這麼一回事。 老實說,我一直認為所謂死前的最後一刻、內心的人生掃描,諸如此類的東西聽起來都挺糟的。就像我老媽說的,有些事還是石沉大海、深埋遺忘比較好。 不過,事實上,要我重溫生命中最美好的片段,我也不介意啦...... 但是,在我死之前,我想的不是勞勃或其他男生;也不是我跟姊妹淘做過的那些無法無天的趣事;我想的甚至不是我的家人,或者晨光是如何將臥室的牆壁轉為乳黃色,或我窗外的杜鵑花在七月聞起來的香味——那是一種混合蜂蜜跟肉桂的氣息。 我想的,居然是薇琪·哈蕾娜。

電影《還有機會說再見》劇照 親愛的莎曼珊,高中最後一學期,情人節前的早晨,你和閨蜜志得意滿地站在校園人氣排行榜的頂端,喜滋滋地盤算這一天將收到幾朵玫瑰,等不及夜裡的狂歡派對。在你眼底,只看見自己美麗的倒影——還有什麼更值得注視嗎?你今天擁有的,不全是過去幾年用盡心機和手段辛苦換來的? 如果當時你能聽見十幾個小時後,雪地裡震耳欲聾的車輛撞擊聲,你會對自己和那些羡慕你豔麗影像的人說些什麼? 突如其來的生命句點畫得太難堪又太醜陋,你正當燦爛的青春絕不該就此結束! 莎曼珊,你確實又醒了過來,不,不是回到三歲或十三歲,就是回到地面生命的最後一日,你早晨醒來的那刻,二月十二日早上6點50分——你可以再活一遍? 既然知道這天的盡頭是對世界永遠道別,你起初的反應是,那麼我這天做什麼都無所謂對吧?你大膽碰觸禁忌,比如誘惑年輕英俊的數學老師,痛痛快快吸食大麻......然而當你持續在同一天早晨醒來,持續有機會重寫人生最後一日的版本,你不能再忽略那微小的聲音:為什麼讓我反覆重活這一天?是要給我機會救自己,還是有什麼我必須面對的人?必須解決的事? 這兩部小說,激起我的反思: 反思一:平凡家常無關痛癢? 對《每一天》中的A來說,生活裡被大部分人忽略的瑣瑣碎碎,卻是他渴望的寶藏;而《還有機會說再見》裡目光專注在自己身上的莎曼珊,在意外發生後,才懂得珍惜「我的家人,或者晨光是如何將臥室的牆壁轉為乳黃色,或我窗外的杜鵑花在七月聞起來的香味」。對每天一樣有24小時的少年來說,重點不僅在每天的學校/家庭時間表裡排了什麼而已,而在用什麼樣的眼光去看待這些日常。日光底下或無新事,但常保新鮮的目光可以讓尋常小事吐露意義,路邊野花顯示光彩。 反思二:自我選擇無涉旁人? 莎曼珊奇妙地被給予了重活最後一天的機會,一次又一次重新審視自己的生命,終於領悟她做的每個決定,她的每一個作為(或者不作為),影響的不僅是她自己,還有或近或遠的他者——並且這些影響的深廣程度,遠遠超過她的想像。青少年原本就有自我主義傾向,而當前世代文化更加強少年唯我獨尊的趨勢。如何讓孩子建立同理心和同情心,是成長過程裡大人不可或缺的任務。 與他人和上帝建立有意義的聯結,正是孩子跳脫無聊時光、空虛生命的關鍵,不是嗎? 少有鴻鵠之志,能注目自身以外的標的,羽翼扇動才有方向。越盯著自己的肚臍眼——即使為其加上各種華麗裝飾,反倒越感虛幻。注視到他人的那刻,就是意義傳遞的起頭。當莎曼珊終於用心靈眼睛「看見」她多年忽視、傷害、背棄的朋友,並向她伸出援手的那刻,也是莎曼珊真正認識了自己價值的時刻。 反思三:今天過後必有明天? A作為一個漂泊的靈魂,每一天都面對未知處境,他無法預知明天會從哪種環境、哪個身體開始,任何的計畫都沒有意義。即使有這麼多變數,A依然懷抱盼望醒來,勇敢面對這一天的未知。現實裡少年如果能體悟到上帝放在我們生命裡的每個「常數」(固定的老師、固定的同學、固定的時間表......)都有背後的祝福,甚至能思考到每個常數又都潛在改變的可能——即便視作理所當然的「這一天」,也有可能戛然而止——那麼今天的潛能更能發揮盡致! 這一代的孩子,自幼就接觸複雜瑰麗的網路社群。線上的時間漫長,因為線上世界多姿彩,千變萬化;相比之下,線下的日常,往往相對蒼白無力。 然而線上天地真是好過現實百倍嗎?上帝的創造奇妙可畏,不僅在祂親自吹氣的靈,也在祂精心設計的肉身和萬事萬物,更在我們與祂,與他人,與萬事萬物的聯結。

電影《還有機會說再見》劇照 《每一天》裡,A原本是一個漂泊的靈魂,因為愛而渴望駐留,渴望平凡與重複——A知道,只有日日夜夜,點點滴滴的相處認識,我們才能真實地給予和接受,深刻地學習愛與被愛。 《還有機會說再見》裡莎曼珊原本是一個逃避自己生命真相的少女,用諸般可歎方式來滿足虛榮與虛名;卻在悲劇的盡頭,終於願意將目光從自己轉向他人,主動伸出去的手救贖了另一個靈魂,也釋放了自己。

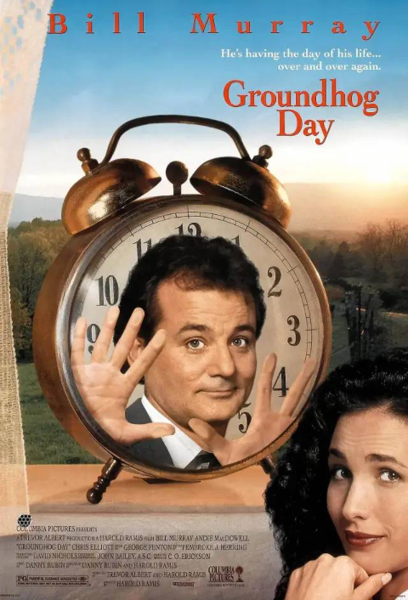

電影《土撥鼠之日/Groundhog Day》海報 最後要談談一部幾十年前的經典電影——《土撥鼠之日/Groundhog Day》。片中比爾·默瑞(Bill Murray)飾演的氣象播報員菲爾,心不甘情不願地到賓州小鎮採訪「土撥鼠日」(這是北美當地古老風俗:人們相信二月二日這天,出洞穴的土撥鼠如果看到自己的影子,代表冬天還要延續六週;如果看不到,春天腳步已近),卻陷入時間迴路,每天早上起來都是二月二日。 電影的精彩之處,在於菲爾這個原本善於譏諷,極端自我中心的角色,在光陰停滯的坑裡一點一滴的轉變,直至脫胎換骨。在喜劇的包裝下,觀者稍微用心,就能與他的困境聯結。 如果你我的日曆停格,我們會不會和他一樣,開始無所顧忌(偷錢、調情),繼而憂鬱自殘(用了種種方式自殺依然死不了),至終醒悟即使日曆不往前行,每天睜眼面對的二十四小時,依然是新的機會(學習新語言、新技藝,認識鎮上居民,行善助人,給予不求回報)?

電影《土撥鼠之日/Groundhog Day》劇照 假設今天是你我在地球上的最後一天,你會為自己還是為別人過這一天?或許你的答案,也應該是你昨天、明天、每一天的過法?上帝可以在任何一天擺下休止符,人的罪性罪行也有可能讓這個休止符畫得無比醜陋,然而祂在天堂裡等待你歡唱,加入比星光更長遠的和聲: 「那在你們體內歌唱和沉思的它,依然處於將星星散佈於天際時的那最初的一瞬間......」 悅讀心語 青少年抱怨無聊,追逐網上網下虛空的滿足、短暫的刺激,會因為像《土撥鼠日》這樣的電影,《每一天》、《還有機會說再見》這樣的小說點開真相而醒轉過來嗎?會因為一次次校園槍擊事件驚覺生命並無保鮮期而醒轉過來嗎? 我願意孩子眼裡最晶瑩璀璨的,不是人工雕琢的鑽石,而是晨曦蛛網上轉眼即逝的露珠;心底最堅實的倚靠,不是千萬年矗立的崗岩山嶺,而是子彈四射時擋在學生面前的足球教練。 本文涉及的部分書目: 1.《每一天/Every Day》大衛·利維森著,姜灣譯,四川文藝出版社,2013年版 2.《還有機會說再見/Before I Fall》蘿倫·奧立佛著,謝雅文譯,尖端出版社(台灣),2011年版 -END- 作者簡介 黃瑞怡 台灣大學圖書館學學士,美國俄亥俄州大學語文教育博士,專攻兒童青少年文學。多年在南加公私立中小學任職,現任聯合基督教學校國際學生部主任,創世紀文字培訓書苑資深同工。《飛揚》雜誌2011年徵文比賽首獎。著有《藝出造化意本自然——楊志成的創作世界》。台灣《校園雜誌》「尷尬少年遊」,「惡水築書橋」專欄作者。曾參與遠東廣播公司童話系列講座。 課程推薦

|

|

| ( 創作|散文 ) |