字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/06/30 06:39:12瀏覽405|回應0|推薦4 | |

這年頭人人都懂點英文,也經常在兩種文字間進行思想的轉換;以英文為主要發表工具的自然科學工作者,更是如此。然而,許多人對原文的了解卻不一定正確,其中多有「望文生義」的毛病;平日談話間掉幾句洋文,旁人看不出來,真正書諸筆墨,也就無所遁形。 譬如筆者審訂過一本科普譯書,原作者訪問了許多科學家,也直接引用了他們的談話。為求變化,作者使用了observe、note、recount、muse等英文字,其實都是「說」;然而譯者卻用了「觀察」、「寫道」、「回想」、「沉思」等字眼,可說是標準的望文生義。 或許有人或說,我不懂修辭;但我的意思是:「說」可以有各種說法,但絕不是「觀察」、「寫道」、「回想」與「沉思」。我取該書頭一章的兩個句子為例:as one scientist observed to me…以及One scientist at the NIH observed to me…譯者都給譯成了:「就像一位科學家所觀察的」及「美國國家衛生研究院有位科學家觀察」,我的改譯是「就像一位科學家告訴我的」及「美國國家衛生研究院有位科學家向我指出」,都沒有使用「說」這個字。英英辭典裡,observe可有十幾個解釋,其中之一就是:to state by way of comment; remark;note有to make special mention of or remark on之意;recount是to relate or narrate; tell in detail; give the facts or particulars of;muse有to think or say reflectively之意,都是各種的「說」。 還有living will這個詞,網上有「生命遺囑」、「生前遺囑」、「生存遺囑」、「生預囑」及「生命意向書」等不同譯法。按定義,living will是某人在神志清醒時簽署的意願書,目的是簽署人在重病末期、無法自行存活時,授權醫護人員或代理人讓其自然死亡,而不以人為方式延長生命。因此,living在此是「活著」而非「生命」之意;至於will在此譯成「遺囑」也不盡正確,因為在用上這份文件時,簽署人還沒有死亡。因此,我以為譯為「生存意願書」或「生預囑」較佳[1]。 英文與中文有個重大的不同點,就是同一個英文字,可有許多不同涵義;有的意思還接近,有的則差了十萬八千里。再加上有些字詞在某些專業,還有不同的用法,外行人要是不小心查證,常會鬧笑話。譬如有位編輯曾對下面這句話大作文章:「Indian cows will not let down and give milk unless they are stimulated by the presence of their calves.」,還引經據典,說let down是「躺下」或「放鬆」之意,其實不然。(就好比有位譯者把「動物發情」The animal went into heat. 譯成「動物發熱」,也是犯了同樣錯誤。) 雌性哺乳動物(包括人)在哺乳時,乳頭受到刺激(幼兒吸吮或以手拉擠),引起催產素(oxytocin)這個荷爾蒙的分泌,造成乳腺外圍的平滑肌收縮,將裡頭的乳汁射出;這個現象,就稱作let down。上面那句話的意思是說:「在給印度母牛擠奶時,小牛犢還得在一旁讓母牛看到,乳汁才出得來。」當過母親的都知道,單是聽見嬰兒的哭聲,也會引起哺乳中婦女的乳汁射出;其中機制,就與母體接受各種感覺輸入,引起催產素的反射分泌有關[2]。 另一個有趣、且引起不少爭議的英文字是radical。這個字的原始字義是「屬於或來自根部的」,衍生出來的字義則是「根本的」、「基本的」、「極端的」,以及「偏好在社會或經濟結構上有根本或極端改變的人」。好比古爾德(Stephen J. Gould, 1941-2002)稱達爾文為「知識改造者」(intellectual radical);大幅切除病灶的手術稱為radical surgery(與中文的「根除、根治」相近);數學裡的開根號,像X的n次根,英文可用X radical n或the nth root of X;化學反應中帶有不成對電子的元素或分子,稱為free radical(自由基);還有中文字的部首偏旁,英文也譯成radical。 不過,radical在中文裡最常見的翻譯卻是「激進的」,用作名詞則是「激進份子」。按教育部國語辭典對「激進」一詞的定義,是「思想、行為等較一般人偏激急進」,明顯與英文radical的意義不同(像達爾文絕對稱不上「激進份子」),但先入為主的觀念,卻讓多數人看到radical,想也不想就譯為「激進」。我得承認,幾年前自己也好不到哪裡去。頭一次看到有人用「基進」一詞,直覺上認為那是由注音輸入法造成的錯誤;過了好一陣子,才接受「基進」的譯法。 更有趣的是,我還發現有「理性激進」與「溫和激進」的用法,顯然想沖淡「激進」的「偏激性」;我想,要是能回歸radical的本義,就不會有這種自相矛盾的用法。不過,以「基進」取代「激進」,只算是取巧的做法,個人傾向使用「根本的」、「基本的」、「改革派」、「極端份子」,或視上下文選擇合適的用詞,而不用「激進」或「基進」。 前面提過,化學反應中帶有不成對電子的元素或分子,則稱free radical,中文譯成「自由基」。這類分子非常不穩定,壽命極短,很容易就與其他化合物產生反應。生物細胞在行氧化作用時,不可避免地會形成超氧化物及氫氧基等「活性含氧物」(reactive oxygen species);據信,這些活性含氧物(都屬於自由基)有可能傷及DNA、細胞膜等重要細胞組成,而引起發炎、老化,甚至細胞癌化等悲慘後果。許多打著健康食品的抗氧化劑,目標就是針對這些可能在體內肆虐的自由基[3]。 伊安弗萊明(Ian Fleming)在007小說《霹靂彈》(Thunderball, 1961)一開場寫道:M要詹姆斯龐德前往一家健康中心學習健康飲食之道,以清除體內毒素。1965年的同名電影裡對此並無多加著墨,但1983年重拍的《巡弋飛彈》(Never Say Never Again)中,編劇就加入了自由基一詞。

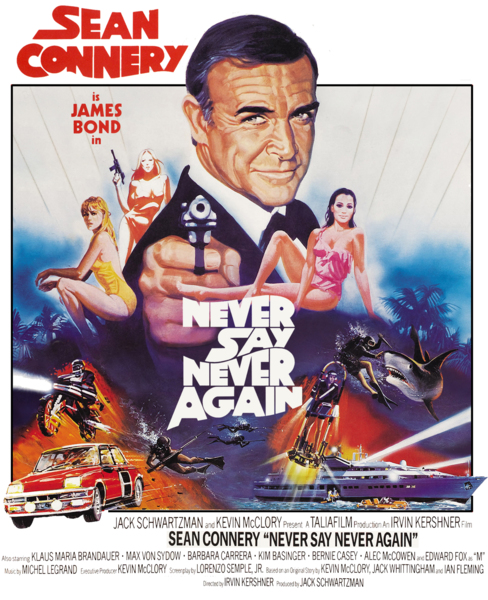

片中M對龐德說:「你的問題是身體裡有太多自由基了,那是你吃進太多的紅肉及白麵包所產生的毒素;這些自由基會破壞你的身體及大腦,你得把這些毒素給排掉。」當龐德走出M的辦公室,M的秘書芒尼潘妮(Moneypenny)問龐德接了什麼任務,龐德一語雙關地說:「我要把所有自由基(在逃的極端份子)給清除掉。」(I’m to eliminate all free radicals.)於是芒尼潘妮一臉關心地說:「你要務必當心啊!詹姆斯。」(Do be careful, James.) 不少小說及電影裡,都用上了一些科學新知及觀念,可謂典型的寓教於樂,有機會還可以多談談。至於解決字詞誤譯的毛病很簡單,勤查辭典而已;特別是要查較為詳盡的英英辭典,並多看幾條定義,像上述let down的專門用法,辭典裡也是有的。只要有點疑惑,就別怕麻煩,免得白紙黑字給人抓住把柄,後悔莫及。 原載2006年2月號《科學月刊》「翻譯閱讀館」專欄 2021/06/29修訂 [1] 一般來說Will都是生前立好,死後應用,譯成「遺囑」毫無問題。但使用living will時,立囑人尚未過世,故此「遺」字就有商榷餘地。文字使用到頭來還是習慣問題,我無意也無能非要大家都改,只是提出個人看法而已。 [2] 有讀者批評,說這種術語只有專家才懂,其實不然;let down一詞網上字典就查得到:the accelerated movement of milk into the mammary glands of lactating mammals upon stimulation, as by massage or suckling. [3]在此有個但書,多數自由基的作用以離體實驗結果,或以人為方式引進活體為主,真正內生性自由基的危害有多大,仍不完全清楚,因此服用各種抗氧化劑的保健效果,也可存疑。 |

|

| ( 知識學習|考試升學 ) |