字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/04/21 11:56:54瀏覽206|回應0|推薦0 | |

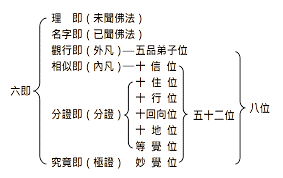

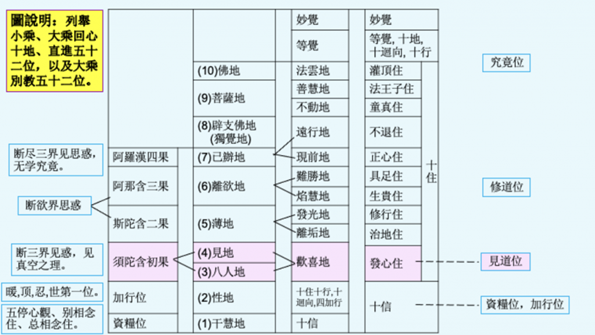

中國佛教"宗派"略述(象山慶24.4.21) 韓煥忠<佛教中國化的形式和內容>: 一、佛教中國化的表現:譯經、格義、判教、創宗、定祖等順序生起,是佛教中國化的縱向演進和深入發展,並保證在佛教的軌道上運行而不化除、消彌其特徵。 譯經:佛教傳入中國的起點。為了便於漢人對佛教經典的理解和接受,早期譯籍中充滿了黃老道家的名辭、概念和術語,比附為黃老道術,以至楚王劉英等人將黃帝老子與浮屠並祠了。 格義:中國學者研究和講說佛教經典,為便於理解,用老莊、玄學的名辭術語,比附佛教的名相概念。這種簡單而機械的對比,不免於歧解、誤讀印度佛經;也因此,翻譯的經典在漢語中有了意義,及生活上的影響,以此嫁接而植根於中國,促成了中國佛教理論的興盛和繁榮。 判教:中國佛學者對經典的研究、理解提高之後,總結對譯經、格義的成就。判教者是中國的義學高僧,浸潤於中國文化,又有深厚的佛學素養,能自覺的選擇、消化、吸收外來的佛教。《涅槃》《華嚴》等佛經最受中國佛教界尊崇,佛性常住、眾生悉有,圓融無礙、重重無盡等理論為中國佛教界所接受,並成了許多有影響的學派,創立了「天台、華嚴」博大精深的教理體系。 創宗:以某位高僧為中心,共弘其判教所推崇的經典、理論,並結合了寺院經濟,而自成體系的僧團。智者、賢首等人的講經說法曾得統治者的支持,建立了可觀的寺院。宗派有著共同的經濟、一致的判教,若違背了,甚至逐出師門,如慧苑「變五教為四教」被澄觀判為異系,以神秀不能「單刀直入」而被神會斥為旁流,智圓判《起信論》為圓教而被知禮歸入山外。 定祖:勘定宗派的傳承譜系,以此為僧團的尊卑親疏。確立本土高僧為教內楷模、權威文本。這是中國宗法對佛教僧團的影響;判教所建構的教理一致性,有了世俗的血脈相承,而師徒、同門為該宗派之權力承繼的依據,出世僧團有了家庭形式。天台九祖,華嚴五祖,禪宗六代……,是歷史的追述、推尊,而後世系的排定,則有實質的意義。各種子孫廟堂遍布於中國的名山勝水、通都大邑,佛教(經典、義理、組織)有了中國化,在社會生活、民情風俗、文化藝術、思想學術等無所不在,為中國傳統文化的組成部分。 二、佛教中國化的實質內容:心性化、信仰化、世俗化。 -------------------------------------------------------------------------- 藍日昌,<宗派與燈統--論隋唐佛教宗派觀念的發展> 宗派觀念的形成:1.群己的意識--我/彼的立場不同、義理的爭衡;2.代傳一人,確立傳法的權威;3.己宗的正統性、殊勝性。 宗派成立的條件:1.立宗派的教主;2.祖師指立傳法弟子;3.獨樹一格的儀式或教義;4.宗派之間的界限:轉入他宗之行為。 隋唐僧傳:1.天臺智顗、賢首法藏、慈恩玄奘未必有創宗之心;2.宗派的傳承鬆散;3.祖師傳什麼給下任?廟產?心法?祖師一生的心得已筆之於書,任何弟子皆可閱讀,其他論敵也可觀覽並駁斥--除了禪學難以言宣的心法之外;4.祖師有權決定繼法者?公開或祕密?眾弟子們承認與否?若有弟子不服師說、或轉向他師,如何處理?5.唐著作或僧傳中為何不見宗派與歸屬的論辯?6.宗派說定稿於南宋末日僧凝然(1240~1321)《八宗綱要》,點出三論、法相、華嚴、律、成實、俱舍、天臺、真言八宗之說,是否適用於論述唐朝?有宗派觀念在隋唐?或是宋人之說? 宗派特點,1.群己之分,而唐人僧徒的群己觀念不強;2.道統上的正偽之分、群己之別的宗派說,乃宋人提出;3.宗派譜系的宗祖,是後人所認定,且不必有直接的師承;4.譜系可中斷百年之久,後人再接續;5.宗派的興盛與學派的盛衰,無必然關系,如法相宗雖不久,但宋初,北方仍研究唯識經論;又天臺宗於唐不盛,但《法華經》的探討是當時顯學,天臺止觀之學也影響賢首法藏;6.代傳一人之說,創於荷澤神會,不是共通的觀念。宗派觀念為「道統」說的翻版,宋人區別儒、佛、道之不同,也施之於華、夷之辨,宋僧乃藉以區分佛教團體。 隋唐各家的發展,是波瀾壯濶、複雜交錯,「宗派」的界定不足以呈現全貌。「入主出奴」的門戶之見,只能用在宋代的釋子,其目的在繫一家之「正統」,也因道統之爭,才重「宗派」之區別要,宗派是後人向上追溯的,初始於中唐,大成於宋代,也因此,宗派及傳承,不是歷史性的構成。 -------------------------------------------------------------------------- 中國大乘八宗是在面對印度各學派經論之下思考整體佛法,將歷時譯出的佛典壓縮成同時並立的平面,用判教安置各類佛典教理的淺深偏圓,抉擇佛理的最高標準,開出對整體佛法的特殊詮解。中國宗派的形成與發展,是對印度經論的消化、吸收、融貫與演化,有印度佛教的義理淵源,亦有中國祖師的思行的創發。印順法師說:佛法傳入中國,中國學者承受而修學之,發皇之,貫通之,各抒所得,師資授受而宗派漸以形成。其中或直承印度者,或完成通變於中國者。至隋唐時,中國佛教躋於無比之隆盛,而宗派亦於斯時造其極致。 中國各個宗派所依據的核心經論不同,亦有其時間與地域的佛教文化差異,還有創宗祖師個人的特殊學思因緣,開展的宗派教學體系有異,可異中求同,還要見其異。三論宗重於論,傳到南方較早,近於羅什所傳的。天臺宗南傳遲了些,受北方真常唯心大乘的熏染較深。中國祖師鑽研經論,承繼師說,取捨裁成自家獨到的教學體系,或重性空,或重真常;或偏教理,或兼觀行,各有因緣。印順法師說: 佛法是一味同源的,也是多方適應的。在適應不同民族,不同環境,不同時代中,發展為似乎非常不同的形態。然如從發展的傾向,發展的規律;從演變中的內在聯結,外界適應去研求,即會:世界不同形態的佛教,是可以溝通,可以合作的。如通泛的說,各有他的特點、缺點,應站在平等的立場,尊重真理而捨短從長。這才能日進於高明,而更近於佛陀的真實,契合如來的本懷。」 中國本無八宗的分派,是日本所傳,先分十三,後併為八。這些「宗派」的創立,源於印度經論的教理與實踐。其中較為中國佛教徒修持,契合中國文化者,天台、華嚴之義理宏博、融貫該綜,禪宗、淨土之簡易平實、修證直捷。他如三論與唯識亦義理廣深,律宗、密宗以教理支撐戒律與儀軌。從真空(般若/緣起皆空)向妙有(涅槃/佛性本有),乃中國(儒)化佛學的趨勢,最終成立了四大宗: 華嚴-禪:貴族-真如- 天臺-淨:平民-性惡- 印度佛學之繼承: 三論空-唯識有,律通行-密私授 中國佛教立基於真常唯心論,佛性或如來藏縱高妙,不了空性者易執為實有,陷入梵我思惟。禪宗與淨土宗,也成立於中國,為最簡易的實行學派。台、賢、禪、淨,是中國的大乘佛教。智者對一切教法,是活潑的應用,以導人修行。天臺、賢首,被稱為教下的,是「從禪出教」,止觀並重,融貫了經論領解與修行體驗。天台依經統論,華嚴藉論解經。北方的禪師,受南中國的精神陶冶。起初重修持,「不依他教」而以經印心。後來「不依文教」,「不立文字」,專重經驗的,自稱教外別傳,獨得佛法的心髓,反樸歸真,直趣修證。簡易、清新,強毅的禪風,難以估計的力量!而越後來越簡單,僅看一句話頭。門庭狹小,孤陋寡聞,空腹高心,一無所知。不達於禪宗,也荒廢了教律。包尉宏<印順導師對中國佛教之特見略探──以〈中國佛教史略〉為主> -------------------------------------------------------------------------- 目前的佛教,有三個主要的分支,分別自稱為上座部佛教、大乘佛教,及密乘佛教。這三大分支之下,又分成眾多的各種宗派。這三個主要分支,有對教理的不同理解和修行方式的不同,又形成有上座部佛教與大乘佛教,顯教與密教,難行道與易行道的劃分。 上座部與大乘:現存佛教最基本的兩大派別。這個劃分易與被貶低為小乘的傳統佛教與大乘劃分混同。被貶低為小乘的傳統佛教與大乘劃分,或部派與大乘是歷史的劃分,源於教理和修行方式的不同。南傳佛上座部佛教,漢傳與藏傳為大乘。有些大乘信奉者貶稱上座部為「小乘佛教」,上座部認為「大乘」「小乘」不是佛陀親說的。始於「菩薩乘」,被稱為「大乘」。後來,「小乘」才被創造,成對比,但早期經典中罕見。此外,「小乘」的定義模糊,最初被指稱的近於「法有我無」宗,稱法體實有,與後來的上座部和大乘關於諸法的特性不同。有些大乘信奉者稱上座部佛教只有聲聞乘修行方式,但《巴厘三藏》中包含了聲聞菩提、辟支菩提、三藐三菩提(佛菩提)。 顯教與密教:大乘佛教後期,吸收了印度傳統的婆羅門教的理論和方法,發展出密乘,也稱金剛乘。認為其他教法都是如來的「方便」,而本派的是如來所宣的「真實密意」,不輕示人,需秘密傳授,其他宗派為「顯教」。藏傳顯密雙修為今天的主流,常與中國密宗混為一談。 難行道與易行道:漢傳佛教中的淨土宗認為,在所有的修行法門,淨土門可藉由阿彌陀佛的宏大願力,臨終接引,往生極樂,直到成佛,是最簡單、順利、穩妥;為易行道,其他宗派為難行道。 ---------------------------------------------------------------------------- 佛教傳入漢地後本土化,隋唐演成對教義、經典及儀軌的不同解釋、定義而成的主要宗派,共有十宗。大致起於清末楊仁山整理日.凝然《八宗綱要鈔》,但有說應分11家、13家。十宗之外另有毗曇宗、地論宗、攝論宗、涅槃宗等。 部派二宗 俱舍宗:小乘有宗,為毗曇宗演變。唐以後衰敗,在日本延續至今。 成實宗:小乘空宗,與三論宗聯繫,兼顧大小乘的綜合。日本「南都六宗」之一。 -------------------------------------------------------------------------- 大乘八宗:密富禪貧方便淨,唯識耐煩嘉祥空;傳統華嚴修身律,義理組織天臺宗。 佛說一切法門中,獨尊某一法門為主,並以此統攝其餘所有法門之教義體系及教團組織,即稱為「宗」,也稱「宗派」。教理上完整之宗派,須有名稱、教判、經典、法脈。宗:獨尊性、統攝性、體系性。中國佛教以宗派為主,宗派就是讓我們選擇某一個法門來專修。大乘佛法中,能派上用場,實修的宗派不多,只禪、密、淨三宗。禪、密要有過人的稟賦,明師、機緣、福慧資糧,缺一不可,是「難行道」。 -------------------------------------------------------------------------- 天臺:發源於光州大蘇山淨居寺,創始人智顗常駐浙江天臺山說法,故稱天臺宗。以《妙法蓮華經》為其根本依據,在朝鮮半島及日本傳習甚多。以鳩摩羅什譯的《法華經》(化他—受持、讀誦、書寫、為他人說)、《大智度論》、《中論》(自行—歸命龍樹師)為依據,吸收了印度、中國的各派思想,組織而成體系,總結了以前各派的教義,精密調整,「教觀」並重,展示了中國獨創的大乘。 智顗(538~597):東土(小)釋迦,大蘇開悟(法華三昧前方便),隱居天台山(華頂再悟—退而結網10年,出以化眾)—垂迹(1-14)顯本(15-28)、會三歸一(體)、開權顯實(用);五重玄義(釋名-辨體-明宗-論用-判教),四意消文(因緣.約教.本迹.觀心[1]); 灌頂(561~632):創宗(國清寺+玉泉寺) 玉泉系--轉依他宗:弘景.惠真(律)、普寂(禪)、一行(密)、承遠.法照(淨) 湛然(711~782):中興(科文、註釋、縮寫本)— 無情有性:據《大乘起信論》「真如緣起」,山川、草木、大地、牆壁、瓦石等無情,亦具佛性。《金剛錍》:「應知萬法是真如,由不變故;真如是萬法,由隨緣故。」萬物由真如隨緣所生,亦體現一心、本覺:「無情無佛性者,豈非萬法無真如耶?故萬法之稱,寧隔於纖塵,真如之體,何專於彼我?」 <始終心要>:夫三諦者,天然之性德也。中諦者,統一切法;真諦者,泯一切法;俗諦 者,立一切法。舉一即三,非前後也。含生本具,非造作之所得也。 悲夫!祕藏不顯,蓋三惑之所覆也。故無明翳乎法性,塵沙障乎化導,見思阻乎空寂。 然茲三惑,乃體上之虛妄也。 於是大覺慈尊,喟然歎曰:「真如界內,絕生佛之假名;平等慧中,無自 他之形相。但以眾生妄想,不自證得,莫之能返也。」由是立乎三觀,破乎三惑,證乎三智,成乎三德。 空觀者,破見思惑,證一切智,成般若德。假觀者,破塵沙惑,證道種 智,成解脫德。中觀者,破無明惑,證一切種智,成法身德。 然茲三惑、三觀、三智、三德,非各別也,非異時也。天然之理,具諸法 故。 然此三諦,性之自爾;迷茲三諦,轉成三惑。惑破藉乎三觀,觀成證乎三 智,智成成乎三德。從因至果,非漸修也;說之次第,理非次第。大綱如 此,網目可尋。 <十不二門>:更以十門收攝十妙。何者?為實施權則不二而二,開權顯實則二而不二,……色心、內外、修性、因果、染淨、依正、自他、三業、權實、受潤。第一從境妙立名;第二/第三從智行立名;第四從位法立名;第五/第六/第七從感應神通立名;第八/第九從說法立名;第十從眷屬利益立名。 末法觀:1067~568BC(正)-~432AD(像)-~1043(末) 五時:華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時。 八教:「化儀」頓、漸、密、不定;「化法」藏、通、別、圓(諸法無礙,事理圓融)。 三觀:空(一切智)、假(道種智)、中(一切種智),可於一心中得,「一心三觀(智)」。 三諦:真、俗、中,舉一即三,三而常一,圓融無礙。 圓頓止觀:修止觀,不漸次從淺至深,而由初直緣純一之實相。 性具善惡:眾生本有乃「性善、性惡」;後天行為所生乃「修善、修惡」。佛斷修惡而存性惡,受慈善根力之薰習,可至阿鼻地獄教化眾生;一闡提斷修善而存性善,故遇緣則得發善。 六即佛: 1.理即佛:凡夫位(一切眾生,雖輪迴六道,與覺體相背,然而佛性功德,仍然具足)2.名字即佛:凡夫位(或從知識處,或由經典中,得聞即心本具不生不滅的佛性,於名字中,通達了解,知一切法,皆為佛法,一切眾生,皆可成佛)3.觀行即佛:外凡位(解知名字,依教修觀,知一切法皆是佛法,心觀明了,理慧相應)4.相似即佛:內凡位(圓教十信位 [藏教四聖位: 聲聞、緣覺、菩薩、(假)佛])5.分證即佛: 圓教菩薩位 (十住位、十行位、十迴向位、十地位、等覺位)6.究竟即佛:圓教 妙覺位 究竟佛位 六即:與真理相即為一體之六階段。《華嚴經》謂大乘菩薩之階位有十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺--五十二位;天台宗以之為別教之行位,另立圓教六行位: 1.理即,謂一切眾生悉住於佛性如來藏之理。 2.名字即,聽聞一實菩提之說,而於名字(名言概念)通達解了之位。 3.觀行即,既知名字而起觀行,心觀明了,理慧相應之位。此位分隨喜、讀誦、說法、兼行六度、正行六度等次第,稱為五品弟子位。即圓教外凡,別教十信。 4.相似即,謂止觀愈趨明靜而得六根清淨,斷除見/思之惑,制伏無明,相似於真證者。即圓教內凡十信,又稱六根清淨位,與別教之三賢。 5.分證即,又作分真即。謂分斷無明而證中道之位,即由十住、十行、十迴向、十地、等覺等位,漸次破除一品之無明而證得一分之中道者。以上皆為聖位,在別教中,十地相當此中之十住位,等覺位相當十行中之初行,妙覺位相當十行中之第二行,至於圓教十行之第三行以上,別教則未論及。 6.究竟即,謂斷除第四十二品之無明,究竟諸法實相之位,此即妙覺位,為圓教究竟之極果。 此六位雖有六種之別,而其體性不二,彼此互即。此六即之位,或顯法門之深淺,或明修行之次第。以「六」示位次之高下,令修行人不生上慢;以「即」示理體之相同,令修行人不生退屈。又此六即位與八位、五十二位相配之關係表解如右。 ---------------------------------------------------------- 華嚴:以《華嚴經》為本依, 杜順(557-640)-智儼(602-668)-法藏(643-712)-澄觀(738-839)-宗密(780-841)。是在三論、天臺、慈恩、地論、攝論等基礎上自成體系,也受《大乘起信論》一心二門的影響,以「真(如)心」為本體,內在的統攝了一切法的本質與本源;《妄盡還源觀》:「所謂一心也,是心即攝一切世間/出世間法,即是一法界大總相法門體。」法界即一心--如來藏自性清淨心,真心與法界相在、相是,一即一切,一切即一;是中國佛教義學的最高成就。 義分五教、理開十宗:小.始.終.頓.圓。五教所詮的義理,由機類不同,各尊有異︰我法俱有宗、法有我無宗、法無去來宗、現通假實宗、俗妄真實宗、諸法但名宗、一切皆空宗、真德不空宗、相想俱絕宗、圓明具德宗。 「法界緣起+理實因果+不思議」為宗:「理、事、理事、事事」無礙--法界三觀:真空絕相.事理無礙.周遍含融。 十玄門:古-同時具足相應、因陀羅網境界、秘密隱顯俱成、微細相容安立、十世隔法異成、諸藏純雜具德、一多相容不同、諸法相即自在、唯心回轉善成、托事顯法生解。新-同時具足相應、廣狹自在無礙、一多相容不同、諸法相即自在、隱密顯了俱成、微細相容安立、因陀羅網法界、託事顯法生解、十世隔法異成、主伴圓明具德--同時具足、互涉互入、重重無盡。 六相圓融:總.別.同.異.成.壞。相反相成、互融互涉。 法界緣起:世出世間一切現象,由法界清淨心,隨緣生起,離法界一心,更無別物。在此作用下,各種現象無不圓融無礙、重重無盡。每一事物都是緣起網絡的一份子,個體的生成、變化,直接影響其他萬物;全體是個體的前提、誘因;在「因陀羅網」內,個體即主體,即全體(形態、屬性),個體之間相融無礙、和諧相生,如帝網天珠。於「還滅」門談諸法實相。 如來性起:從毗盧遮那如來果滿的本性說事物之現起。(性起-果,盧舍那門;緣起-因,普賢門);一切法隨順其本性而顯現,並應眾生之根機、能力而起用。起雖攬緣,緣必無性,「無性之理」顯於緣起。唯據「淨用」,順證「真性」-湛然靈明,全體即用,法爾常為萬法,萬法常自寂然。理:萬有本來之性依智而顯現。行:聞教而起行、成果。果:成佛果而起教化。 --------------------------------------------------------------------------

*天台「性具」說,現象即實在,具足三千諸法,佛界之德與九界之迷相同。華嚴「性起」說,法性唯一心,以性起之自體說萬象之緣起,導九界之迷向佛果。 心-佛-眾生,三無差別,而各有偏重:天台與華嚴同觀「心與境」的緣起;天台重於十法界眾生的差異性,觀眾生於當下一念對生存活動及世界開展之領悟,特重「眾生心」。華嚴宗重在覺悟者佛的心境不二,觀「本心與諸法」之圓融無礙,破除一切分別(對立)的知解及束縛,徹底的圓融乃法界的真相,一切的覺知與觀照皆非如來境界;故特重「佛心」。但佛心是由迷轉悟之眾生心,而眾生心是向悟之佛心。 二宗皆以「緣起性空」是諸法圓融的基礎;華嚴偏於「真如空性」之隨緣起現,而迷與悟、心與法界、無明妄心與法界真心……一切分別,是真如「不變隨緣」(成事無明),由之證成一心能現萬法。天台是「由空入假、由假入空」的互入,以「中道第一義」的空有無礙,保留一切差別而成「三諦圓融」。湛然將「三諦圓融」與「不變隨緣」結合,以「佛性」取代「真如心」的地位與作用。 -------------------------------------------------------------------------- 三論:以《中論》(祛內以流其滯-破小/外)、《百論》(治外以閑其邪-破外/其他)、《十二門論》(破小/外,顯大乘)為根本依據。「破邪顯正」、「真俗二諦」、「八不中道」等。以真俗二諦為總綱,以徹悟中道實相為究竟。從法性理體說真諦,從緣起現象說世俗諦。事物是有,諸法是空。色即是空,空即是色,色空不二,真俗不二是中道,諸法實相。《中論》:「眾因緣生法,我說即是無。亦為是假名,亦是中道義。未曾有一法,不從因緣生。是故一切法,無不是空者。……不生不滅、不斷不常、不一不異、不去不來,遣八迷故,說此八不。」從「真空」理體,揭破一切世出/世間染淨諸法「緣起無自性」,五陰十二處「虛妄不實」,立「無所得」中道,無礙解脫。是印度龍樹、提婆(古三論)中觀學的繼承者。 三論宗為最早創立的宗派,羅什的「般若」思想,糾正了魏晉南北朝之「玄談格義」。但由於《成實》《十地經論》《攝大乘論》的流行,諸師並起,三論學陷入低潮。陳隋之時,(安息)吉藏(549~623)博學多聞,著書立說、廣開法筵,復興三論學;中唐以後,由於玄奘法師的聲望,轉入唯識學,三論宗無人繼承而失傳。 以情、教、智、境、理等五個理論,析論了二諦的內涵,建構「不思議解脫法」。依《中論》及《維摩詰所說經》,概念體系複雜且獨特。以無所得為宗旨,破除一切有所得之見解,故不立權實/真假,或淺深/優劣,為因應眾生根機,仍立二藏(聲聞、菩薩)、三輪(根本/華嚴經、枝末/大小乘經、攝末歸本/法華經)之教判。觀一切法無非「中道」,虛妄假有--「中」離戲論而不落二邊。「觀」以智慧去觀察一切法。以「中道」觀一切法空,如實知/見於空性。 二諦二智:「般若觀空(真)」之「實智」與「方便涉有(俗)」之「權智」:

於(理)諦者,色等未曾有無,而於凡是有,名俗諦;約聖是空,名真諦。於凡是有,名俗諦故,萬法不失;於聖是空,名真諦故,有佛無佛,性相常住。

教諦者,諸佛菩薩了色,未曾有無,為化眾生,故說有、無,為二諦教,欲令因此有無,悟不有無,故有無是教。

《大乘玄論》:佛說「二於諦」,是為渡眾生而假立之「教二諦」,目的在以「真俗二諦」而悟入「不二」之中道。

〈死不怖論〉:夫含齒戴髮,無不愛生而畏死者,不體之故也。夫死由生來,宜畏於生;吾若不生,何由有死?見其初生,即 知終死,宜應泣生,不應怖死。(向死而生、死即往生,生死乃同步)(菩薩畏因,凡夫畏果) <大乘玄論>:(他家)生死在此,涅槃在彼。眾生在生死,佛在涅槃。(今明)生死即涅槃。故《中論》云:「若求如來性,即是眾生性,若求涅槃性,即是世間性。」故《大般涅槃經》云:「明、無明。愚者謂二,智者了達其性無二。」若捨生死,別取涅槃,是謂愚人,不離生死。若知生死 與涅槃無有差別,方得涅槃。…… 外人見煩惱、不煩惱 二, 即同明、無明,愚者謂二。今明:煩惱、不煩惱, 本無二相,故能斷惑。…… 《維摩經義疏》:謂有人能出,有家可出,家為過罪,出有功德,此皆有所得心,即是有為法,悉名為 「家」。維摩破著心故,讚無為法,無為是果,出家為因,果既無為,因豈有著。若能蕭然無寄,始是出家。

《大乘玄論.二諦義》:「二諦,蓋是言教之通詮,相待之假稱,虛寂之妙實,窮中道之極號。明如來常依二諦說法:一者

世諦,二者第一義諦。故二諦唯是教門,不關境理,而學者有其巧拙,遂有得失之異。所以若有巧方便慧 ,學此二諦,成無所得」。 《法華玄論》卷4:若能心無所得言無所住。如空中種樹,虛裏織羅,如幻如化,隨病隨人

者,設行產業之事,無非大般涅槃,並應正法,波若名巧服矣。與此相違,即名拙服……龍樹出世製作大意者,要先破洗一切有所得病,令畢竟無遺。……然不淨既去,淨亦無留也。適化無方,施教非一 令心同教,令覺同心 眾經皆有「傍、正」二義 法無定相,唯悟是宗

-------------------------------------------------------------------------- 禪:始於菩提達摩,盛於六祖惠能,以《壇經》為據。以「不立文字,教外別傳,直指人心,見性成佛」為本,「以心傳心」,「行住坐臥,無非是禪」。從唐到宋,南宗禪師輩出,南嶽懷讓(667~744)青原行思(?~740)兩大支系,兩支又分五宗七派。後來只臨濟、曹洞兩派流傳。 1.達摩大師為何從天竺渡海來震旦? 釋尊的出世,与眾生的福德因緣成熟有關,尤以大乘菩薩道,更需具備深厚的福德資糧及智慧善巧,故大乘佛法的盛行多在生活富庶、文化深遠之時地。達摩祖師預見「震旦有大乘氣象」,遂於梁武帝之際來到中國,禪法乃在漢土萌芽、成長,至唐以後禪風極盛,開出五家七宗「一花開五葉,結果自然成。」[2]時移勢易,此衰彼長,佛法隨眾生的因緣而轉移其駐地,達摩東渡与玄奘西行,一前一後完成了佛法從印度到中國的「傳位」。 七世紀前後,印度的佛法衰微,大、小乘漸密教化;而中國的土壤与根苗乃漸豐沃茁壯(大乘氣象,人才輩出);則有許多菩薩轉生來此,以不同的展現,將印度佛法轉移到中國[3]。時當中國盛世,頗有國際胸襟,「唯中國佛學握得此佛學之核心,故釋迦以來真正之佛學,現今唯在於中國」;達摩之後,佛法在印度已變質、沒落,幾乎全盤密教化、外道化,乃至被復興的印度教取代。如來正法經由諸多印度大師或中國高僧,陸續轉移到中國,慧能与玄奘分別以「教外別傳」之悟及「悟後起修」之學,讓實證的佛法在中國生根茁壯,傳續如來正法、教化緣熟眾生,唐宋兩代及其後,必有許多菩薩乘願再來,以符合中國文化的「宗派」,維繫正法的命脈,這是因為中國文化「民胞物与、大庇天下」的胸懷,相應於佛菩薩的「慈悲利生」。 達摩東來,弘揚「教外別傳、直指本心」的禪法;一脈單傳到惠能,五葉盛開,遍及中國。而玄奘西天取經,回國之後廣譯唯識經論,以八識正法而護持禪宗的證悟,得以深入般若智,求證大菩提。而禪宗傳承下的歷代祖師,燈燈相傳,度化無數禪子同證大乘菩提;悟後起修,發起般若慧,在義學与實證上,堪為佛門師表, 達摩所傳,直指心源,不立文字,頓同佛體,是最上乘禪。是「祖師西來意」,太虛大師說:「如來禪是落功漸次(楞伽經)的,祖師禪是頓悟本來(金剛經)的。」頓悟本來,是一超直入,不借言教。最高境界是佛的心印,正法眼藏,涅盤妙心,實相無相。《楞伽經》与禪宗相聯的內容:第一、「三界唯心」說。第二、「藏心自性」說,第三、如來藏思想。《楞伽》一經,直指一心,雖有真妄,以示識藏即如來藏,不必和會,單顯自覺聖智境界,但了自心現妄想無性,即是聖智,不用更轉,即其修行,但直觀自心流注,妄想現量,頓達自心。……是故達磨,以為心印,以此經示禪宗要訣。以此經難明,劣解難入,傳至黃梅,則以《金剛》印心。……盡拔疑根,直到不疑之地,知見消亡,不立一法,遣盡住著之心,正与宗門解粘去縛手段相同。 達摩大師与梁武帝為何話不投機? 梁武帝問達摩:「朕即位以來,造寺、寫經、度僧,不可勝記,有無功德?」祖曰:「並無功德。」帝曰:「何以無功德?」祖曰:「此但人天小果,有漏之因。如影隨形,雖有非實。」帝曰:「如何是真功德?」祖曰:「淨智妙圓,體自空寂。如是功德,不以世求。」帝又問:「如何是聖諦第一義?」祖曰:「廓然無聖。」帝曰:「對朕者誰?」祖曰:「不識。」帝不悟。福德是有限量的世間法;功德迴向於解脫,是無所限量的出世間法,輾轉增上。 溈山云:「學人但能一念,了悟自心,識得自己本有,是名為悟;尚有無始無明,微細流注,即將悟的,凈除現業流識,是名為修;非此外別有修也。」以此觀之,頓中未嘗無漸也。 達摩大師為何以四卷本《楞伽經》交付二祖慧可? 本經是禪宗見道者真偽之印證,亦是悟後起修之經典;故達摩於印證慧可之後,將此經、佛缽祖衣交付二祖,令其依此經、入修道位,修一切種智。此經開示「愚夫所行禪、觀察義禪、攀緣如禪、如來禪」等差別,令行者分辨「三乘」禪法之差異;亦糾正禪宗祖師對如來禪之誤解。此經亦是法相唯識宗之根本經典。神秀派漸修,以《楞伽經》為主;慧能派頓悟,以《金剛經》為宗。小乘人無我的〞愚夫所行禪〞,大乘法無我的〞觀察義禪,以真如為旨的〞攀緣如禪〞,空、無相、無願三解脫,體悟佛內證的〞如來禪〞。南宗興起,貶低「如來禪」,而高舉「祖師禪」。惠能把達摩的「藉教悟宗」轉為「藉師自悟」;似更突出不立文字、以心傳心的「教外別傳」之特色。 如來禪--祖師禪--分燈禪--文字禪--公案禪—話頭禪、默照禪 〈二入四行〉的內容是什麽? 夫入道多途,要而言之,不出二種:……理入者,謂借教悟宗,深信含生凡聖,同一真性,但為客塵妄覆,不能顯了。若也捨偽(妄)歸真,凝住壁觀,自他凡聖等一,堅住不移,更不隨於文教,此即与理冥符,無有分別,寂然無為。〞 行入謂四行,其餘諸行悉入此中。 云何報冤行?謂修道行人,若受苦時,當自念言:我往昔無數劫中,棄本從末,流浪諸有,多起冤憎,違害無限,今雖無犯,是我宿殃,惡業果熟,非天非人,所能見与;甘心甘受,都無冤訴。 隨緣行者:眾生無我,並緣業所轉,苦樂齊受,皆從緣生。若得勝報榮譽等事,是我過去宿因所感,今方得之,緣盡還無,何喜之有?得失從緣,心無增減,喜風不動,冥順於道。 無所求行者:世人長迷,處處貪著,名之為求。智者悟真,理將俗反,安心無為,形隨運轉,萬有斯空,無所願樂。功德/黑暗常相隨逐,三界久居,猶如火宅,有身皆苦,誰得而安?了達此處,故捨諸有,止想無求。 稱法行者:性淨之理,目之為法。此理眾相斯空,無染無著,無此無彼。經曰:「法無眾生,離眾生垢故;法無有我,離我垢故」;智者若能信解此理,應當稱法而行。 理入是「藉教悟宗」,《楞伽經》依言教的聞而思,到不依言教的思而修,乃至現證。開悟之後,從生活的事行進修。依自悟之境,修忍辱以治「怨憎會」,修緣起以治「愛別離」,修少欲以治「求不得」,以無所得而修六度,從利他中銷除煩惱習氣,如此悟後起修,自利、利他圓滿,才能莊嚴佛果。 本參--參究「話頭」而開悟,初登解脫之門,乍釋業繫之苦,覺山河大地,十方虛空,並皆銷隕,不為從上古錐舌頭之所瞞!澈底清淨,不掛一絲,前後際斷。 重關--破本參後, 修圓通而對治「微細惑」,所謂「那邊悟得,這邊修證」,頓悟漸修,乃知山者山,河者河,大地者大地,十方虛空者......乃至無明、煩惱、色聲香味觸法,盡是本分,皆是菩提;無一物非法身。 末後(生死)牢關--透重關後,家舍即在途中,途中不離家舍。寂即照,照即寂。行住體用, 空有古今,無生故長生,無滅故不滅。 破本參而不知重關須破,易落於天然外道;破重關而不知末後牢關,易安於小乘涅槃。雖云透三關,而實無透者,不過如來如是,我亦如是。從茲修無修,證無證,妙覺普明,圓照法界。 (太虛全書) 機鋒轉語:具眼宗師,勘驗學者見地之造詣。如上陣交鋒,短兵相接,當機不讓,犀利無比。或面對來機,權試接引,如以鋒刃切器,當下斬斷其意識情根,令其透脫根塵,發明心地。或兩者相當,未探深淺,故設陷虎迷陣,卓竿探水,以勘其見地工用之深淺。一句轉語,撥盡疑雲,相與會心一笑。雖時引俗語村言,或風馬牛不相及之語;乃至揚眉瞬目,行棒行喝,皆有深意。古德機用,亦有在同參道友相見,或游戲三昧,言笑之餘,稍涉機趣,事同幽默;掣電之機,不勞佇思。言思即錯,擬議即乖。應機接物,從自己心中天然流出,豈可意識卜度。六類:接引學人、勘驗見地、辨器搜括、鍛煉盤桓、換互開眼、簡煉操履。 《百丈清規》:有感於禪宗初期,不立文字、不羈戒律,乃按「隨方毗尼」製定清規。歷代僧人多次增訂,有十幾種的版本傳世。元順帝敕令德輝長老參照《禪苑清規》《叢林校定清規總要》《禪林備用清規》三本,由大訴長老等人校正,頒發了《敕修百丈清規》。八卷/九章,上部有1.祝厘、2.報恩、3.報本、4.尊祖、5.住持,下部有6.兩序、7.大眾、8.節臘、9.法器。對僧寺各方面都有規範,最初在禪寺院流行,後為漢傳佛教普遍的清規,影響至今。以寺為單位,創建了禪林制度,設法堂、僧堂、方丈,眾僧分任職務;適應本土農耕文化,提倡勞作、自食其力:「一日不作,一日不食」。 《禪林寶訓》[4]:宋代禪師,論及叢林現象及如何治理,這些言論被大慧、竹菴、淨善重視、收錄。警戒後輩學者,依權勢或逞一時,卻令禪林衰敗,也種下地獄之因,要謹言慎行,敬修道德。重點在「住持」得人、「管理」得法,讓學者安心辦道。共收42位禪師、291條語錄,禪僧的修養、禪法的修行、叢林的制度。明清之後譽為「釋門之龜鑑」、「入道之寶筏」,至今更是僧伽教育的範本、僧眾日常的楷模,是禪僧修身養性的百科全書。l、叢林清規漸弛,僧團不崇道德、專務名聞,社會地位下滑。2、叢林之住持者,或續佛慧命之責任不強,專於一己之解脫,或失於用人,管理不當,或素質低下,獨斷專行;既不能為大眾之表率,又不能選賢以統領,叢林之亂實由此。3、文字禪、口頭禪之風盛行,多數人不讀經、不研教,不學無術、不修無證。當此之時,排佛揚儒的「程朱」理學卻大盛,直接批判佛教僧團。《禪林寶訓》是在內憂外患的背景下,為宗門之起衰救弊而編。 明教嵩和尚曰:「尊莫尊乎道,美莫美乎德。道德之所存,雖匹夫非窮也;道德之所不存,雖王天下非通也。伯夷、叔齊,昔之餓夫也,今以其人而比之,而人皆喜;桀紂、幽厲,昔之人主也,今以其人而比之,而人皆怒。是故學者患道德之不充乎身,不患勢位之不在乎己。」 -------------------------------------------------------------------------

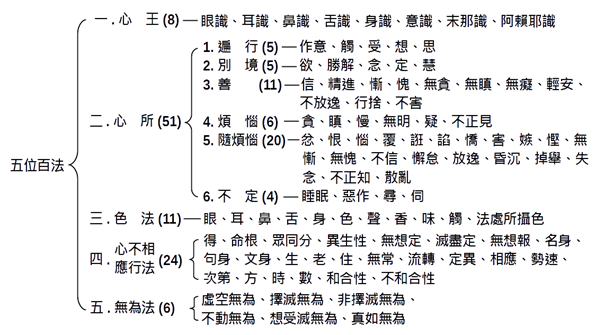

法相:瑜伽行唯識派。相宗「唯心所現、唯識所變」,本經有六經十一論,由印度彌勒、無著、世親創立。玄奘師(602—664)譯傳此宗並糅譯十師之說,深入分析諸法性相,心識之因緣體用,修習唯識觀行。窺基(632—682)創立此宗--慧沼(649-714)--智周(677-733) 約七十年而終。法相宗最能完整呈現印度佛學的原貌,但留與後人的似止於學術的研究。 《解深密經》:此經所明境、行、果甚深密義,難可通達,難可解釋,如結堅固,相續連接。解結、闡明如是甚深之義:諸法唯識、一切種子心識、三性三無性、三時判教,及瑜伽禪觀。正宗七品的全文為《瑜伽師地論》整篇引用 《瑜伽師地論》: 瑜伽行唯識學派的根本大論。禪定修行中,心境相應,一切法都是瑜伽師用來修行、觀行的對象。以「本地分」為中心,其餘四分是補充說明。三乘理事圓融的修行次第,以此修行能圓滿佛道52位階的修證。 《成唯識論》: 以世親的《唯識三十頌》,由玄奘法師揉合印度十大論師的詮釋而成;「破執、顯理、釋難、行果」四分;世間一切由識所變,三能變:異熟(八),思量(七),了別境(六)。 種子:剎那滅,果恆有,恆隨轉,性決定,待眾緣,引自果。又稱習氣,是煩惱現行薰習的慣性:名言,我執,有支。 三法/二重因果:能生的舊種子、種子熏成的現行、現行熏成的新種;種子熏現行、現行熏種子。 唯識無境-識為心之本體,於識所變現之外無任何實在。四分:相分,事物的相狀(所緣)的對象;見分,即主觀的能緣;自證分,相、見所依;證自證分,自證分的性體。 五重唯識觀:總-1.遣虛(遍計執)存實(依他起、圓成實) ;別-2.捨濫(境/相)留純(心/見.自證)。3.攝末(見相)歸本(自證)。4.隱劣(心所)顯勝(心王)。5.遣相(依他之相用)證性(圓成之實性)。 八識:眼.耳.鼻.舌.身.意.末那.阿賴耶;兄弟八個一個呆,五個門前做買賣,一個在家出主意,一個司帳管錢財。八識一體,一個心八種功能。第八「阿賴耶識」董事長,倉庫是不選擇的,不分好壞;眼、耳、鼻、舌、身五識在根門收發各種訊息;第六「意識」總經理,有記憶、分別、思惟、判斷(五俱、獨頭)。第七「末那識」,是執取,以倉庫為己,愈多愈好;前五識的買賣,由第六識收納之後,末那無選擇、無排斥的收藏於阿賴耶識。《八識規矩頌》:受熏、持種.根身.器,去後來先做主公。人死最後去,投胎最先到(先天下之憂,後天下之樂)。 五法:名(遍計)、相、分別(依他)、正智、如如(圓成);三自(無)性:遍計所執(相),依他起(生),圓成實(勝義);二無我:人、法。轉識成智: -------------------------------------------------------------------------- 密宗:怛特羅、秘密乘、金剛乘、真言乘、瑜伽密教、真言宗。開創者是「開元三大士」,善無畏(637-735)、金剛智(669-741)、不空(705-774)。以《大日經》《金剛頂經》為典,灌頂等儀式、秘密傳授。三密瑜伽、修本尊法。學者自選一佛、一菩薩或一明王,為本尊。阿字本不生,是空義。 中國所傳乃早期雜密及中期純密(胎藏、金剛),以陀羅尼、真言的持誦; 六大:密宗的世界觀--大日如來、眾生身心、世界萬物皆由地、水、火、風、空(色/胎藏)、識(心/金剛)「六大」所造,彼此無別,圓融一體,乃即身成佛之基礎。 四曼:大、三昧耶、法、羯磨曼荼羅(壇城:圓備眾德、發生諸佛、聚集十方三世諸聖於一處)。 三密:身結印、口唸咒、意觀想,與「本尊」三業相應而得加持。 藏密 即身成佛:(日.空海)理具、加持、顯得。寧瑪派大圓滿法,行者可轉肉身為虹光身。藏密受性力派婆羅門影響,上師與明妃、空行母效仿歡喜佛,男女雙修以「即身成佛」。格魯派認為犯淫戒,而禁止。 770左右,赤松德贊請印度僧寂護及蓮花生入藏,建立了桑耶寺,併為七位藏族貴族剃度。蓮花生示現多種神通、降伏許多魔障,傳下大量密法。838~842,藏王朗達瑪毀佛。至970左右,才漸復甦。再次往印度學習或請高僧入藏。以仁欽桑布、阿底峽、卓彌、瑪爾巴為主。有了新、舊之分,舊派「寧瑪(紅)」,新派「薩迦(花)」、「噶舉(白)」、「格魯(黃)」。1260,蒙古忽必烈封八思巴為國師,授玉印,統西藏。1407,明成祖冊封「噶瑪噶舉」五世法王德新謝巴為「大寶法王」。而格魯派在宗咯巴領導下,發展迅速。1652清順治冊封五世達賴為「西天善自在佛統領天下釋教」,直自今日,為西藏的政治領袖。 -------------------------------------------------------------------------- 律宗:研習毗奈耶及傳持戒律,為唐.道宣所創。根據「四律五論」:《十誦律》、《四分律》、《五分律》、《摩訶僧祇律》,《毗尼母論》、《摩德勒伽論》、《善見論》、《蕯婆多論》、《明瞭論》。中國僧人在大乘的戒定慧三學,仍重出家聲聞乘的戒律。就戒條戒相說,有五戒、十戒、具足戒之分。更大的部分是僧團法規,生活小事,都有詳細規定。總攝菩薩戒為三聚:攝「律儀」戒,是戒相,“諸惡莫作”;攝「善法」戒,是“眾善奉行”;「饒益有情」戒,是“利益一切眾生”。四分律文義通於大乘。中國以大乘教義釋律藏,攝小入大,出家的攝律儀戒以聲聞戒為基礎。殺、盜、淫、妄四根本戒,大小乘共遵。律學的研究,善於分辨開、遮、持、犯;聲聞戒八根本、十七僧殘不得違犯,其它戒條,是可開許的,依戒律來判定。 -------------------------------------------------------------------------- 淨土宗:專修往生阿彌陀佛西方極樂,以《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》與《無量壽經》為本經、《往生論》。簡單易行,三根普被,攝受廣大群眾,行住坐臥皆可稱念“南無阿彌陀佛”,信願具足,一心念佛,臨命終時,往生淨土;別宗的學者,也多修此法,以淨土為歸。曇鸞(三論)-道綽(涅槃)-善導(觀經)。唐代三流: 1.慧遠:依"般舟三昧經"觀想念佛,見佛往生。以義解為主。 2.善導:弘傳"本願",依龍樹的"易行道",凡夫口稱,得生報土。 3.慈憫:戒淨並行、禪淨雙修、教禪一致,一切修行,回向往生淨土。稱名念佛是萬行之重點。宋、元、明、清的淨土大德及各宗諸師,莫不受其影響。 淨土宗雖有三種不同,皆以念佛往生,見佛解脫。在唐代極盛,流傳各地。 窺基(632—682)+懷感(??-699)-唯識/永明(904-975)-禪/承遠(712-802)+法照(747-821)+蓮池(1523-1615)-華嚴/ 省常(959-1020)+省庵(1686-1734)+徹悟(1741-1810)、蕅益(1599-1655)-天台 -------------------------------------------------------------------------- 現代化(善導流)淨土宗(象山慶24.4) 21世紀(善導系)淨土宗的復興(象山慶23.4) -------------------------------------------------------------------------- 廬山慧遠(334—416)--道生(355—434)--曇鸞(476—542)--真諦(499~569)--淨影慧遠(523—592)--智顗(538-597)--吉藏(549-623)--杜順+(557-640)--灌頂(561~632)--道綽(562—645)--道信(580-651)--道宣(596—667)--弘忍(601—675)--玄奘(602—664)、智儼(602-668)--善導(613—681)--窺基(632—682)--李通玄(635~730)--善無畏(637-735)--慧能(638—713)--法藏(643-712)--慧沼(649-714)--南嶽懷讓(667~744)、青原行思(?~740)--金剛智(669-741)--神會(670-762)--智周(677-733)--不空(705-774)--馬祖道一(709-788)--湛然(711-782) --承遠(712-802) --百丈懷海(720-814)--澄觀(738-839)--法照(747-821)--宗密(780-841)--永明(904-975)--省常(959-1020)--知禮(960-1028)--蓮池(1523-1615)--蕅益(1599-1655)--省庵(1686-1734)+徹悟(1741-1810) 阿底峽(982–1054)--帝洛巴(989∼1069)--那洛巴--馬爾巴--密勒日巴(1040–1123)—岡波巴(1079-1153)--八思巴(1235-1280年)--篤補巴(1292-1361)--龍欽巴(1308—1364)--宗喀巴(1357–1419)--多羅那它(1575—1634)

[2]譚世寶<印度中天竺為世界、佛教中心>:漢地在第六世紀中以後,為佛教“中國”。……佛教在印度本土的滅亡與其在中國的傳播,是接力傳遞……北魏末宋雲到烏萇國,國王瞭解華夏的歷史之後說:「若如卿言,即是佛國,我當命終,願生彼國。」這是華夏由「邊地」發展為「中心佛國」且獲得承認的最早見證。」 [3]杜繼文:「經院化把佛教理論限制在寺院之內,特別是那爛陀寺,除邏輯有些新貢獻,只作些細瑣的注釋、無關的爭論,密教化似乎為佛教奪回群眾,但也越來越失去本色,投向印度教。在本土受南下的伊斯蘭教威脅,內在結構也危機重重。它的新出路是從南北兩路向東流傳。到7、8世紀,中國的隋唐、吐蕃,結合本地的文化、土蕃信仰,成了兩個新的佛教中心。」 [4] 林素瑜 2006《禪林寶訓》研究

|

|

| ( 不分類|不分類 ) |