字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/07/23 09:04:52瀏覽1535|回應0|推薦46 | |

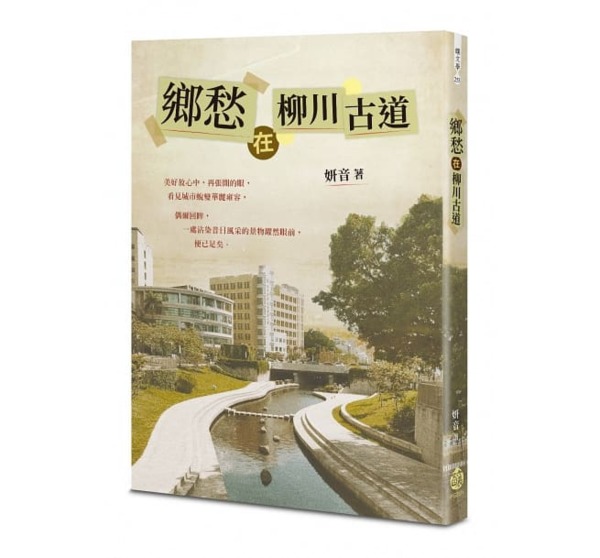

人的一生不過數十年,相互之間的對待也可能有過揪心怨懟的事件,經過腦波不斷放大,常會失控撞裂原來美好的記憶畫面,然後碎得零零散散,若無能找到契機,重新黏貼那些記憶碎片,可能就此與重塑擦身而過了。 我為何這麼說? W,妳知道嗎?去年我邀請大姊回溯兒時與父親的互動,因為大姊對於父親的貪飲杯中物一直反感。出我意料的,大姊找到一把開啟舊時記憶的金鑰匙。大姊說那年她十一歲,弟弟剛出生,有一日她從外面返家(應是學校放學回家),父親一見到忙不迭將她抱起,良久良久,大姊說她雖已滿十一歲,已是小少女,但當下她感受父親沒因喜獲麟兒,尤其是四個女兒之後的兒子而忘記其他女兒,特別是她這個長女,那一抱彌補了可能的曾有的隱約的失落,所以她完全沒扭怩,像一般十來歲小少女羞於讓爸爸抱滿懷要趕緊逃脫那樣。 大姊說她就這麼讓父親抱著,她依在父親身上盡情享受靜默深厚的父愛。大姊陳述這一段深埋記憶時,彷彿我也在她十一歲的現場,我為這樣的場景歡呼,大姊回頭找回最真最純最美的舐犢情深,所有後來父親因嗜飲而脫序的行為,應都能一筆勾銷吧! 大姊這幅溫馨動人圖畫,背景屋型還是柳川古道民族路出口邊上的小宅,金龍街還在遙遠的某日之後才撞進我們小家庭的生活。 土角厝展開的生活,於我而言是新奇且新鮮,出了屋子右轉一條長長小徑之後便接上道路,五○年代初期那小徑是泥路,風大時塵土飛揚也是常事,泥路旁一條小溪,或許只是一條水溝,童稚眼睛放大了它。在老宅那些時被禁止下去柳川底戲水,可在土角厝這兒,溪就在眼前,不需爬下石梯,拖鞋一丟盡可下水,父母都忙著時,即便共四隻眼睛也無法黏在我身上,我隨著鄰居小孩恣意玩著,炎炎夏日上午上學,下午午睡起來寫完功課做什麼好?當然是玩水去了。 那年代小河清清,直見到河底石頭,小孩水裡玩著,蝌蚪也趕來湊熱鬧,那首「我家門前有小河……」真的沒騙人。一直泡在水裡根本不可行,皮膚皺成了老臉,趕緊跳上岸,拖鞋一趿,跟著領頭羊轉戰他處,玩點其他遊戲。捉迷藏好玩,大家樂此不疲,尤其自然屏障多,鬼可有得找了,後來實在能躲藏的地方太遼闊,怎麼玩也結束不了,苦了那隻鬼,一直抓不到替死鬼。於是玩著玩著有了共識,不能出了房東屋主的領地,躲藏範圍只限小徑進來到房東大宅後牆,包括豬圈也可躲。 說到豬圈,那年是我和豬隻最近距離相處時光,也是相處時間最長的時候。以往雖曾隨阿祖前去番仔寮叔公祖家,叔公祖家是典型農家,有養豬牛雞鴨鵝,雞鴨鵝隨牠們屋後空地亂亂走,牛是耕種大臣受特別照料,其實就算豬雖養著要出售,最終也是宰來吃,但依然也好生照看,專門的飼養區,熱騰騰的豬食,定期沖澡淨身都沒落掉。去叔公祖家我雖愛看並跟前跟後,但畢竟非三天兩頭便有得「觀賞」。 到得三民路三段的巷子住處,不想聽豬嚎不想聞豬屎不想看豬隻,都由不得我了。我家木門一開豬圈就在視線所及處,豬屎坑更近在我家與豬圈之間,所有有關豬的一切盡收眼底。門若不開著呢?豬屎味、嚎叫聲在在透露了牠就在距我不遠處,日子一久習慣成自然,豬屎氣味自然添加劑,嚎叫是天籟的另一章,聆聽嗅聞都成了生活不可少的物件,那一年如此這般的「陶冶」,不知有否鈍了我的聽覺與嗅覺? W,妳童年在鹽水有過這樣的場景嗎? 我童年時代郊區自家養豬的情形比比皆是,但不知是否也有人如我家三姊那樣一腳踏入豬屎坑,幾乎滅頂。關於這個公案我寫過一篇文,〈溺沈豬屎坑〉一九九三年七月發表在台灣日報副刊。後來更另擬大綱擴充成一部八萬多字的鄉土少年小說,通過國藝會的出版補助,二○一二年初該書上市,妳我也已結識逾十年,《誰?跌進了豬屎坑》成書過程妳大抵是明瞭的。 我只能說幼童天真只知吃睡與嬉戲,根本不知生活苦處,每日天一亮,千門萬戶瞳瞳日,卻也得柴米油鹽樣樣來。一個家庭要穩定,基本的經濟能力不能破損,那年頭真正的「好額人」鳳毛麟角,小康之家必然也有,但為數最多的是清貧的普羅大眾,總想著各種方法掙錢貼補家庭基本開銷。母親獨具慧眼,早早識出二姊經商的能力。我們近金龍街的租處距新民商職(今之新民高中)不遠,暑假期間是初中、高中、大學三級聯招的大會試,考場通常都會設在學校,新民是自日治時期即設立的老學校必被徵用做考場,考生一個上午考下來耗盡腦力必定飢腸轆轆,總得有食物充飢補充體力下午再戰。若未事先準備飯糰便當,便得買個能止飢食品,母親嗅到這個商機,找定了熟識的麵包店,批了一些麵包,讓二姊顧攤,一來暑假期間避免「活骨」二姊「四界趴趴走」,二來藉此磨練二姊經商長才(二姊後來在經營委托行專賣舶來品這一領域,真就游刃有餘)。 |

|

| ( 創作|散文 ) |