字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/05/29 11:03:52瀏覽35|回應0|推薦0 | |

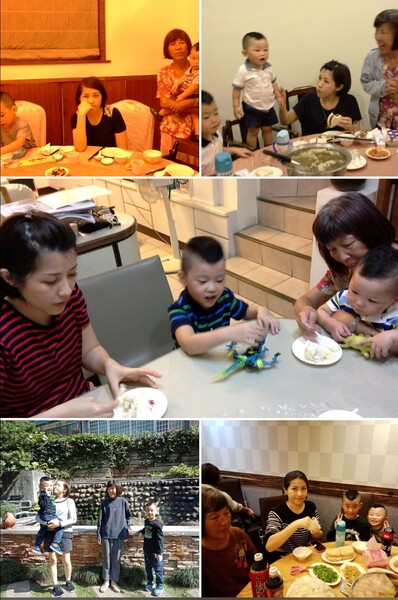

※以下訊息轉貼自【奇蜜育兒資訊】 本期特選主題: 廚房小幫手養成計畫 廚房對孩子來說雖有些危險,但3歲孩子已經很喜歡幫忙家務,如果讓他參與簡單的烹飪工作,不僅能讓孩子覺得自己長大了,還能促進多項能力的發展。 看到國外「小小廚神」中孩子的表現,常讓人驚嘆不已,心想:這些孩子是怎麼辦到的?不過,只要看看孩子們玩扮家家酒時那麼喜歡學媽媽煮菜、做點心,就不難體會「烹飪」這件事對他們來說是多麼有趣的遊戲。然而,大多數的爸媽擔心廚房裡有熱鍋、有刀叉,比較危險,所以多半會阻止孩子靠近,但是越阻止,反而讓孩子對這個變出好多食物、放著好多特殊道具的空間,充滿好奇。 訂好規範,孩子也能參與烹飪遊戲 其實,一些簡單的烹飪工作,比如:洗水果、剝豆子、打蛋等,3歲多的孩子已經可以在爸媽的引導下勝任愉快,只要爸媽依著步驟一一教導或示範,孩子都樂於嘗試。 如果擔心廚房比較危險,有些準備工作可以安排在餐桌上進行,這麼一來也讓孩子有個「界線」,了解自己可以在何處幫忙或做哪些事,等到能力進階後再跟著爸媽走進廚房。 清楚示範和說明,讓孩子得到經驗 由於3、4歲孩子的動作協調能力都還在發展中,因此,進行「小廚師練習時」要避免交付太複雜的工作,最好一次學一個新經驗,孩子才不會因太困難而喪失興趣。此外,爸媽帶領孩子參與時也要隨機分享工作的知識或常識,例如:處理食物前要洗手、進出廚房要慢慢走不要跑、不能單獨一人使用菜刀或開爐火、拿碗盤時要用雙手捧好……。 孩子在學習時,爸媽不宜用大人的標準來衡量他的工作成效,也不要抱怨孩子越幫越忙,怪他把菜洗爛了或把蛋殼打進蛋汁裡,不如利用機會跟他一起想想如何解決問題。只要讓孩子循序漸進練習,孩子的自信心和做事的技巧都會提升,就能成為家中真正的廚房好幫手。 廚房小幫手可以累積哪些能力? ■提升觀察力:可以觀察大人做事的方法,也可以觀察食材或工具,對生活周遭更加敏銳。 ■促進手眼協調:洗菜、剝豆子或把葡萄一粒粒剝下來,都可以讓孩子的手眼協調更好。 ■鍛鍊肌肉:許多孩子都喜歡揉麵糰或打蛋,這些動作能讓孩子靈活運用腕關節及施力,可同時訓練大小肌肉。 ■培養美感:讓孩子一起練習擺盤、搭配食物或餐具,從中培養生活的品味和美感。 做家事,打造孩子的絕對優勢 現在國小以上的課業中,有一項叫做公共服務,孩子必須找到場所完成服務時數。其實,如果一個孩子從小就跟著爸媽做家事,自然會養成服務的精神與做事的能力,不需為了拚成績而做。 會做家事對孩子有哪些好處? 哈佛大學心理學家韋朗特曾經做過一項追蹤研究,得出一個驚人的結論:童年多做家事的孩子和不做家事的孩子,成年之後的就業率為15:1,犯罪率是1:10;獲得高薪工作機會的可能性則是高4倍。乍看之下,這關係到孩子未來在社會或職場的競爭力,但從根本上來看,關鍵就是「生活能力」。 親子一起做家事,可以有哪些收穫呢? 1. 動手做有助大腦靈活提升應變力 由於「動手做」是0~6歲的孩子最適合的學習方式,孩子跟著大人做家事,不只是用眼睛觀察,在反覆操作的過程中,大小肌肉能力都會受到鍛練,肌肉運動能力也會增強。 中央大學認知神經科學研究所洪蘭教授指出:學習,在神經學上的定義是「神經連接的方式與緊密度」,有些技能,例如:騎腳踏車,需要從小學習,因為那種記憶叫「程序記憶」,是肌肉操作的記憶,它屬於「內隱」的記憶,學會之後,就能長長久久。做家事也是如此,因為經驗是促使神經連結最好的方式,做得愈多,神經連接得愈密,做起來就愈輕鬆、表現愈好,如此一來,大腦神經迴路更加活化,孩子也就愈來愈能幹。 做家事也有助於孩子大腦認知能力的發展。很多家事都講求做事的步驟和邏輯,如:摺衣服、烹飪常有特定的程序和方法,要先瞭解分類、歸位原則,或是知道每種工具的正確使用法、認識食材的特性等。在做家事的過程中,孩子一方面跟隨大人,學習做事的步驟,同時也要學習如何隨機應變、怎樣才能做得快又好,這些都有助於增進孩子解決問題的能力。 現代的孩子享受爸媽營造出來的方便環境和生活條件,常缺乏動手做家事的經驗,許多孩子對生活的認識多來自書本上情境的模擬,徒有知識卻缺乏實際能力。孩子若有更多機會跟在大人身旁學習處理生活狀況,例如:打翻水弄濕書本、下雨了還沒收衣服??,孩子將能從生活中學到面對狀況如何沉穩以對。 2. 待人接物自然內化學習更體貼他人 從小參與做家事,能讓孩子學習觀察並關懷周遭的人事物。例如:爸媽招呼客人喝茶,孩子觀察到爸媽待客之道,如果讓孩子也學著幫忙奉茶或拿點心給客人,經驗就更深刻。 家中馬桶、洗手台等公用區域,從小讓孩子學習使用後要為下一個使用的人著想,保持乾淨、衛生紙用完要補充……,即使年紀小的孩子還不會整理,也懂得尋求大人協助。這種體貼別人的習慣和心意內化後,將來進入團體生活,才不會造成他人的困擾。 3. 自我管理,養成獨立性和責任感 參與固定的家事也可讓孩子從服務中學會自我管理、認識自己的價值。洪蘭教授在《從收穫問耕耘,腳踏實地談教育》(天下文化)一書中提到,孩子是家中的一份子,幫忙家務是天經地義的事,她不贊成給孩子酬勞,讓親子成為僱傭關係。 她以自身為例,強調孩子學會做家事才懂得照顧自己,她因為從小煮飯,在外生活時用目測就知道該放多少水,而有些同學沒了量杯就毫無概念,這就是生活能力的差別;生活能力弱,獨立性就差。 家事若有固定的分工,也能讓孩子瞭解有些事情每天都要身體力行,必須做好時間管理和自我約束,如此將能增進孩子的責任感。 4. 增加對家和家人的認同,提升歸屬感 一個人對家的認同感及家族的印象也會透過家事而形成。例如:每個家庭都有習慣的口味或是家常菜,如果爸媽喜歡在家煮飯、做菜及做點心給家人吃,或者經常帶著孩子一起買菜、挑菜、下廚,孩子對這些口味的記憶會跟「家」和「家人」產生深刻的連結,長大離家時,吃到味道相近的菜餚時,也會勾起對家人的愛和記憶。 這些經驗和記憶,不但能支持一個人對原生家庭產生濃厚的歸屬感,讓人懂得珍惜家人也珍惜自己,感到幸福,當孩子長大成人,組織自己的家庭時,更會將它傳承下去。 其他家事也是如此,當孩子跟著爸媽細心地擦拭阿媽珍藏的小櫥櫃、給阿公最喜歡的盆栽澆水、吃飯前幫忙擺放家人固定用的碗筷時,也會對每一個親手照顧過的地方和物品,以及做過的事務產生感情,留下生活的痕跡。 男孩或女孩如果從小便參與簡單的家事,不僅會學到如何去負擔家務,也會影響將來處理家事的態度。在孩子年紀小的時候,就可以讓他們知道︰是家中的一份子,就必須負擔起家中部分的工作,不分男女,例如:爸爸負責拖地、媽媽洗衣服、哥哥照顧小狗、妹妹會把茶几擦乾淨,家中每個成員各自發揮專長為家人貢獻。唯有透過付出,孩子才會對家產生歸屬感。做家事的孩子會覺得這個家是他的,對自己的家有很深刻的感情。 本期特選主題: 學會自己擤鼻涕的五個技巧 感冒時,出現打噴嚏、鼻塞、流鼻水等症狀,是因為呼吸道受到病毒或細菌感染所引起,此時鼻腔黏膜所釋放出大量的分泌物,就是一般說的鼻涕。 什麼時候該擤鼻涕呢? 擤鼻涕的目的,在於清理鼻腔內的分泌物,以免堆積太久而引起細菌感染,同時,擤出鼻涕也有助於改善呼吸道感染的狀況;當然,如果孩子能將鼻涕擤出來,就不會一直覺得鼻子被塞住,會覺得比較舒服一些。因此,當爸媽看到孩子鼻子裡積著鼻涕,張著嘴呼吸或是睡眠時打鼾,都代表「該擤鼻涕了」。 用吸鼻器吸鼻涕,有用嗎? 當孩子還小或是還不太會擤鼻涕時,有些爸媽會借助吸鼻器幫孩子吸鼻涕,要提醒爸媽,吸鼻器只能清除鼻腔前部的鼻涕,但如果使用不當,還可能會對鼻腔黏膜造成傷害,導致流鼻血,一定要小心使用;此外,如果在急性感染期時,擤鼻器的效果並不理想,必要時最好還是尋求醫師協助。 如何教孩子正確擤鼻涕 一般說來,孩子到了兩歲左右,爸媽就可以嘗試教孩子擤鼻涕,讓孩子熟悉擤鼻涕的方法。但多大才能學會擤鼻涕呢?這其實有很大的個別差異,通常等到孩子兩歲半或三歲之後,才能學會用力並有效的擤出鼻涕,但也有許多已經上小學的孩子,還是學不會自己擤鼻涕的技巧。因此,需要爸媽多花點時間及耐心,慢慢教導孩子擤鼻涕的方法。以下是5個教孩子擤鼻涕的小技巧: 1.「擤」的力道要剛好 當「擤」的力道太小時,可能達不到「擤」的效果,但如果方法不對、用力過猛時,就有可能導致耳膜受傷,鼻涕逆流進入中耳,反而造成中耳炎。因此,切記提醒孩子,擤鼻涕時不要太用力。 2. 一次只要擤一邊 擤鼻涕的動作是將氣體由鼻孔用力吹出,利用氣流將鼻涕帶出。幫孩子擤鼻涕的正確方式應該是:一次壓住一側鼻翼,一次擤一邊的鼻涕,將鼻涕擤出後,再換另一邊擤。擤的時候,爸媽可以在旁示範鼻子「吹氣」的動作與聲音,孩子會比較容易體會用力的技巧。 3. 嘴巴要張開擤 擤鼻涕時要保持耳朵、鼻子之間壓力平衡,所以記得提醒孩子把嘴巴張開或是吞口口水,這都對平衡中耳壓力也會有幫助。 4.熱敷幫助鼻涕擤出 鼻塞嚴重或鼻涕濃稠時,可以在洗澡或洗臉時,利用熱毛巾熱敷孩子的鼻子,先軟化鼻涕,就比較容易擤出。 5.擤完後的護理 如果鼻子因擤鼻涕變得紅通通時,可塗抹油性軟膏或凡士林舒緩;另外,也可以使用薄荷油之類摩擦在孩子的胸口,或是滴幾滴在衣服上、枕頭上,會讓孩子稍稍感到舒服一點。 本期特選主題: 孩子懂什麼是「時間」嗎? 用具體事件形成時間概念 3歲以前,孩子是活在「當下」,對於時間的流逝沒什麼感覺,言談中很少提到過去或未來所發生的事。他們主要依賴「生理時鐘」來察覺時間,比如:肚子餓了,就代表吃飯的時間到了。 大約3歲開始,孩子藉由環境及大自然的變化與事件之間的關連,逐漸形成時間概念,像是:「早上」是「吃早餐的時候」,「白天」是「去保母家的時間」,「晚上」就是「爸爸下班的時候」。正因為如此,孩子有時會發生混淆,比如說:孩子記得「天黑」就是該回家了,有時下午下起雨來,天色變得陰暗,孩子可能會覺得「天已經變黑了,為什麼媽媽還沒有來接我?」在生活中多讓孩子了解事件發生的順序也能幫助孩子建立時間概念,增進推理能力,例如:雞寶寶出生是有順序的,可以讓孩子練習排排看,小雞破殼而出的正確順序。 還不完全瞭解時間詞彙的意義 由於3歲幼兒語言發展迅速,有關時間的詞彙學習得很快,在言談中常會聽到他們經常使用有關時間的字詞。提到過去的事情,他們常會說「昨天」、「有一次」;有關未來的詞彙則有「下次」、「明天」、「以後」、「等我長大的時候」;有時會模仿大人說「一下下」、「再等一分鐘」、「兩點了」。雖然孩子總是說的很肯定,但事實上,他們還不完全瞭解這些時間名詞代表的真正意義與差別,以致於大人往往高估了他們的時間概念。 增進孩子時間概念的方法 雖然說孩子時間概念還在發展中,但學習使用時間詞彙,可以增進他的時間觀念;相對的,孩子時間概念的逐步形成,也能幫助他們更正確地使用時間詞彙,兩者相輔相成。此外,正因為時間摸不著、也看不見,當爸媽要和孩子討論時間時,除了時間詞彙之外,最好加上具體事件說明。比如:跟孩子說:「午睡醒來之後,大概3點,我們就可以去公園玩。」、「爸爸下班回家的時候,已經7點了,就要洗澡囉。」,這樣孩子比較能夠掌握時間點,也能幫助孩子逐漸建立時間觀念,瞭解在特定的時間才能做特定的事情。 本期特選主題: 看懂孩子的「畫」! https://www.youtube.com/watch?v=83z6MvfAPxM (1:35) (一枝紫色蠟筆 一場奇幻之旅,想像力有多大、世界就有多大!在阿羅的世界裡,沒有不可能的事!) 畫畫是孩子表達內心世界的管道 3歲孩子開始脫離塗鴉期,「繪畫」成為日常孩子最常見的活動之一,雖然畫圖技巧不成熟,不過,我們絕對可以透過「畫」來瞭解孩子的成熟度,也能幫助孩子更喜歡畫畫。 這個年紀的孩子,不僅喜歡動手畫畫,還會把畫做為他們的表達工具,很可惜的是,孩子的繪畫技巧不夠成熟,往往無法將他內心所看到和所想的準確地表現出來,但是,成人只要仔細觀察,透過孩子的畫確實是讓我們更瞭解孩子的一個管道,就像《阿羅有隻彩色筆》裡面的小男孩,筆下世界也正反映出他的內心世界。 「寫意」是3歲孩子的繪畫特徵 3歲多的孩子經常畫畫,但是,他們大都是「畫他所想,而非畫他所見」,也就是,「寫意」重於「寫實」,這也是因為3歲孩子的畫圖能力尚且不足,往往無法精確表達具體的形象,稱之為「圖式前期」,這年齡孩子的畫圖通常都具有下列特徵: ■「蝌蚪人」——人物的典型畫法::孩子畫人時,已出現具體的外型,不過,常用最簡單的手法表達-----大圈圈代表頭,二條直線連接在此圈圈下面象徵雙腳,因外型類似蝌蚪而得名為「蝌蚪人」。 請不要小看「蝌蚪人」,這是孩子對人外型觀察的具體表現,隨著認知能力增加,孩子還會在蝌蚪人上加入五官、頭髮或手腳,畫出更精細的人像,也是孩子對人描繪能力的成熟。 ■自由畫——缺乏空間配置概念::仔細觀察孩子的畫,孩子所畫的內容經常是隨意散布在畫紙上,完全沒有上下左右前後的空間配置概念,也就是,孩子畫畫完全沒有邏輯性,想畫什麼、就畫什麼。 自由、隨意畫畫,是3歲孩子的典型表現,父母無須擔心、更不要糾正,只要鼓勵孩子盡情揮灑就好,一直等到6歲左右,孩子才具有畫出具有相對空間位置的畫作。 ■用色——完全不考慮現實因素::3歲孩子在畫圖使用色彩時,經常是不按排理出牌,教了好多次依然故我,讓人抓狂。 其實,這個階段孩子在圖畫中的用色非常隨意,不一定會參照現實世界來作為用色的依據,你會發現,孩子會將人的臉塗成綠色,將身體塗成藍色,或是酷愛用單一顏色來畫畫,其實,這些畫作特性在圖示前期,是非常典型的特徵,絕非是心理出現了什麼問題才用色特異,父母真得不要想得太多。 讓孩子喜歡畫畫的3原則 1.尊重及欣賞孩子的原創力 孩子喜歡畫畫,最難能可貴的是那份想表達的欲望。爸媽應以支持與鼓勵的態度,讓孩子能有「畫不像」的權力,保有他們的原創力,才是最重要的。 2.給予支持創作的環境 提供孩子創作的素材,如:蠟筆、色鉛筆、廣告顏料,而非只有彩色筆;在地面或牆上鋪一張大的紙,幫孩子套上圍兜,便可更盡情揮灑。 3.帶領孩子觀察周遭環境 想要孩子樂於創作,就要讓他們多觀察周遭的一切,當他觀看事物的角度不一樣時,就會有更多的感動,有了感動才有創作的原動力。 本期特選主題: 說話結結巴巴,怎麼辦? 口吃是語言發展常見的現象 孩子從3歲起,語言發展突飛猛進,然而說話是一個複雜的機制,其中牽涉到生理器官,如:唇、舌、喉的相互運作,也要有大腦的配合。但往往這個年紀的孩子說話的速度趕不上大腦的思考,而出現說話不流暢的「口吃」現象,這是語言發展過程中正常情況,爸媽不必過於緊張。 造成口吃的原因,除了以上的發展因素,有時是因為孩子好玩模仿,或是有過在眾人面前說話出糗的經驗,也有可能是因為曾經說話不順暢而被訓斥或取笑所造成。另外,外在環境的變動也是造成孩子口吃的重要因素,例如:搬家、新生弟妹初生、爸媽吵架等原因,也會造成孩子內心不安而反應出口吃現象。 克服口吃,爸媽要耐心陪伴 當孩子說話結結巴巴時,爸媽請用以下3個方法引導孩子,可以逐步改善口吃的現象: 1.耐心聽孩子說話:當孩子出現口吃現象時,爸媽不必急著叫孩子「慢慢說、說清楚」,而是要保持耐心聽完孩子說話即可。 2.爸媽放慢說話速度:爸媽和孩子說話時,可以在句子和句子中間稍加停頓,讓孩子有時間消化及理解句子內容,也可學習如何從容地說話。 3.提供模仿表達的機會:利用共讀故事、念唱兒歌、學學繞口令或聽故事 CD等方式,孩子因為熟悉這些內容,就可以在輕鬆自然的情境下,模仿說出這些內容。比如說,《花貓帽》裡的這首「小花貓,戴花帽,花貓毛,花貓帽,看不清哪裡是花貓毛,看不清哪裡是花貓帽。」就是舌頭體操的好題材,念錯了也沒關係,孩子會越念越靈活。 孩子常見的「口吃」類型 ,有以下5種: ■重複:往往在一個句子中,一個單音、單字或是語彙一再反覆數次,例如:「ㄨㄨㄨㄛ我要出去玩」或「我要、我要、我要、出去玩」。 ■拖音:說話的速度過慢,一字一字拖很長,例如:「我-要-出-去-玩」。 ■停頓:通常是在句子中不適當的停頓,例如:「我要出(停頓)去玩」。 ■起頭難發:一個句子中第一個字發不出來,一旦能說出第一個字就可以順利的說出整句。 ■不適當的肢體動作或臉部表情:說話時呼吸急促、臉部漲紅、眨眼、聳肩或跺腳等。 不過,口吃是3-4歲孩子語言發展的過渡現象,爸媽不必太緊張,如果口吃狀況一直延續到5、6歲仍未改善,才需要找醫師進行評估。 延伸閱讀: 編說故事加強表達力 學齡前孩子的語言速度進步是非常快的,孩子約3歲開始會用形容詞或副詞,句子的變化及複雜度程度也逐漸增加;4、5歲時,可以流利地跟別人對話、敘述事物;6、7歲左右,大多數兒童語音已發展完成!爸媽若想要孩子語言發展得更好,可以多讓孩子練習說故事。 3、4歲的孩子常是聒噪的小人兒,對已經能感受語言趣味的他們來說,編說故事是一種自娛娛人的樂趣。 喜歡玩語言的年紀 從3歲開始,孩子的語言能力便快速發展。爸媽可以留意到,他們講出的句子越來越長,也能很快學會新詞的意思,並感受到使用語言的樂趣。因此,常看到他們因為自己講出的童言童語,笑得東倒西歪,比如:「媽媽,貓咪也想要吃飯糰耶!」 在這個喜歡「玩」語言的階段,爸媽不妨邀請孩子講故事給你聽,一起發揮想像力來編說故事,讓孩子在說故事中熟悉更多句型,練習表達的能力。編故事是一種探索、想像與創造的過程,對孩子而言,編說一個完整有趣的故事,涉及許多能力的發展。首先要具備足夠的字彙量,以說明故事的細節;還要有邏輯能力,把故事的開頭、中間、結尾仔細連貫;最後,還要加上天馬行空的想像力,把生活經驗轉換成故事情節。 多鼓勵 讓孩子開始編故事 當你請孩子說故事時,他可能會不知從何開始,這時可以給他一點鼓勵,試著幫他起個頭:「有一天,有一隻小兔子想要離家出走,然後呢??」或一起玩故事接龍的遊戲,讓爸媽編一段、孩子編一段,輪流把故事說完,這都是讓孩子開始說故事的好方法。 這裡也要提醒爸媽們,不要期待孩子剛開始,就能把故事說得很完整。其實,就算是大人也很難即興地說故事,何況是孩子呢?因此,當孩子編出來的故事不合邏輯、東拉西扯時,爸爸媽媽可試著多問一些問題,用引導的方式讓孩子自己把故事串起來。不過也不要去主導故事的走向,或給孩子太多的框架與限制,應該讓孩子自由使用他的想像力。 爸媽要先成為愛編故事的人 聽孩子說故事,是了解孩子內心世界的一個辦法。在引導孩子編說故事時,爸媽要樂在其中,讓自己也成為一個喜歡編故事的人。在跟孩子一起發揮想像力,把故事情節一個接一個說出來後,你或許會發現,孩子的表達能力有意想不到的發展呢! 小技巧:用圖卡引導說故事 編說故事時,孩子若還沒有足夠的經驗可轉變為故事題材,不妨先讓孩子應用《我會說》故事圖卡(信誼出版)此類資源,利用有因果關係的連環畫,引導孩子看圖說故事,讓孩子在一個基本的框架中將故事說完整,同時培養理解事物的能力。 本期特選主題: 教會孩子保護自己 3歲孩子的行動力已經很活躍,爸媽有時無法寸步不離跟著,這時就必須逐漸培養孩子的安全意識,讓他學著保護自己,才能讓不經意的傷害降到最低。 自從當了爸媽,不但對心肝寶貝的安全問題變得敏感,甚至還會提心吊膽;尤其在孩子會跑會跳,生活範圍擴大後,爸媽看到社會上的兒童傷害事件層出不窮,擔心的程度更是節節升高。 教孩子保護自己的5大原則 為了保護孩子,平日生活中,爸媽除了善盡保護的責任,更有必要教育孩子擁有預防危險、保護自身安全的能力。以下提供5大原則給爸媽參考: 1.不厭其煩提醒以養成好習慣 不厭其煩地提醒孩子避免危險動作,讓安全守則內化成為他的好習慣。像是:提醒孩子注意路邊停放的機車,以免被排氣管燙傷,久而久之他不但會注意,甚至還會提醒你注意。 2.爸媽身教奠定安全教育的基礎 爸媽身教是孩子安全教育的基礎,如果你提醒孩子過馬路要走斑馬線,自己卻老是為了求快穿越馬路,這樣說一套、做一套,孩子自然會不把你的提醒當成一回事。 3.確認安全,讓孩子嘗試後果 不要只說「不可以」,在確認安全的情境下,偶爾讓孩子體驗一下後果,他的印象會更深刻。像是:除了提醒孩子「鍋子很燙、不要碰」之外,等鍋子沒那麼燙時,牽著孩子的手去輕碰一下,他知道「燙」的感覺就不敢隨意碰鍋子了。 4.認識警示符號以及代表危險的顏色與聲音 平時帶著孩子認識警示符號以及代表危險的顏色與聲音,像是:看到「螃蟹夾手」的符號,就不能把手放在電梯門上;紅色代表危險,黃色和蜂鳴聲代表注意,看到這些顏色或聽到這種聲音時,就要特別注意安全、提高警覺。 5.適時的演練或討論 透過適時的演練或討論,當孩子遇到危險狀況時,才會知道如何處理。像在百貨公司逛街時,記得告訴孩子萬一迷路的話,可以到服務台或找穿制服的阿姨或警衛叔叔幫忙;平時提醒孩子不能跟著陌生人或不熟的人離開,要是剛好看到相關新聞,可以帶著孩子一起討論,讓他瞭解事情嚴重性,就會更熟記你的叮嚀了。 6.教導認識及保護身體隱私部位 對於較小的孩子,可在洗澡、穿衣等生活照顧中教導保護自己的身體的觀念,或在遊戲中利用玩偶講解,讓孩子學習分辨,例如:別人不可以隨意觸碰自己的身體;哪些身體的部位是私密的,不能輕易暴露或讓人觸碰。 給爸媽的小提醒: 3歲孩子的是非善惡判斷仍相當模糊,應變能力也有限,即使已經教導孩子保護自己,爸媽還是要為孩子的安全多多把關。 本期特選主題: 如何讓孩子不抗拒吃藥? 俗話說「良藥苦口」,為了讓孩子把藥吃下去,爸媽往往採取各種手段、使盡渾身解數。事實上,只要為孩子建立良好的服藥態度,加上適度的引導,其實孩子不會那麼排斥吃藥。 爸媽要以平常心看待吃藥 孩子不願意吃藥,有時候孩子排斥的並不是藥的苦味,而是被爸媽的緊張情緒所影響。如果爸媽餵孩子吃藥時,總是如臨大敵,甚至壓住孩子的頭、逼他張嘴吞藥,孩子當然會覺得吃藥是件令人害怕的事。因此,爸媽請放輕鬆,別把吃藥看得太嚴重,才能避免孩子對吃藥留下可怕的印象。吃藥前,可以跟孩子說明:「每個人都會生病,生病時吃藥可以讓你快快好起來喔!」爸媽生病時,也可以機會教育,讓孩子觀察自己吃藥的情形,讓孩子知道生病就必須吃藥。 可加一些糖蓋過藥的苦味 若是孩子排斥藥物的苦味,有些爸媽會將藥與食物混合,試圖蓋過藥的苦味。不過,藥物並不適合加入孩子常吃的食物裡,因為孩子會吃出食物有怪味,而有上當受騙的感覺,甚至可能影響到食欲,導致孩子短期內都排斥吃同樣的食物。此外,也不建議把藥物加入果汁裡,以免產生化學作用而改變藥性。比較安全的作法是加糖,果糖、砂糖、冰糖皆可,只要不加太多分量,就不太會影響藥性。 降低溫度,減低藥的苦味 另一個幫助孩子吃藥的好方法,就是從溫度著手。冰涼的口感會降低孩子味覺的敏感性。因此爸媽可以將藥水存放在冰箱,或是以冷水配服藥粉。如此一來,不僅孩子比較能接受藥味,爸媽也不需擔心添加物影響藥性。 爸媽示範,鼓勵孩子嘗試 餵藥時,爸媽只要把藥想成是一種孩子沒吃過的新食物,抱持著讓孩子嘗試新食物的態度就可以了。建議爸媽先示範,自己沾一點藥吃吃看,並誠實地告訴孩子藥的味道,苦的就說是苦的,甜的就說是甜的,讓孩子做好吃藥的心理準備。舉例來說,媽媽可自己沾一點藥吃吃看,告訴孩子:「我覺得有一點苦,我們加一點糖好了。」加糖後再試一次,也鼓勵孩子一起嘗試。 餵孩子吃藥,絕對不能用哄騙或強迫的方式,像是明知藥很苦,卻告訴孩子一點都不苦,之後孩子發現自己上當後,他就會更排斥吃藥。只要爸媽誠實以告,放輕鬆、多鼓勵,孩子自然比較願意嘗試。當然,孩子吃完藥時,別忘了大大的稱讚他喔! 給爸媽的小提醒~確實掌握孩子吃藥的時間 為了維持藥物在血液中的濃度、達到最好的藥效,爸媽必須注意孩子服藥的時間: ■幼兒給藥最多一天四次,兩次之間需至少間隔4小時,誤差最好不要超過15分鐘。若孩子到了服藥時間還沒睡醒,爸媽需叫醒孩子吃藥。如果爸媽忘記給藥,為避免影響後續吃藥時間和藥效,等到下次服藥時間再吃就可以了。 ■如果孩子把藥吐出來時,若吃下藥已經超過30分鐘,藥效已經吸收,就不必補吃;若是在吃藥後30分鐘內吐出來,則應再服一劑。 本期特選主題: 和孩子一起計畫旅行吧! 3歲多的孩子,對家庭環境已有充分的熟悉感,他們總是想多往外走、看看不同的事物。對於這個喜歡向外探索的年紀,如果沒有給予適當的環境發揮,好動的他們很可能會成為沙發、彈簧床等家具的破壞王。與其成天阻止孩子不要這樣、小心那樣,爸媽不如常帶孩子出外活動、消耗體力,同時也把握孩子上學前的時光,讓生活經驗更豐富。 玩中學,享受親子旅遊親密時光 一趟旅程從計畫、出發到返家,每個階段爸媽都可以邀請孩子一同參與,共享親子專屬的美好假期。 ■規畫中:問孩子「想玩什麼?」 如果想擁有美好的親子假期,行前準備很重要。爸媽可以先蒐集一些景點照片,和孩子一起討論想去哪裡玩?然後依據孩子的興趣,選出適合孩子的景點,並請記得安排戶外運動或有互動性的活動,而非只是靜態的展覽。如果決定看展覽,可先跟孩子講述相關的故事,讓參觀時更有熟悉感。對於旅程,也可以稍微描述可能遇到的狀況,例如:要坐很久的飛機、在飛機上可以做什麼……。 ■出發前:引導孩子思考該帶什麼行李、練習打包 帶著孩子準備行李是很好的學習過程。可讓孩子整理自己的小背包,裝些他可能會用到的東西(如:小玩具、圖畫書、手帕、衛生紙),當孩子準備好後,爸媽可幫忙檢查一下。此外,也可以讓孩子看看爸媽的行李都會預備哪些東西。對於需要助眠物的孩子,別忘了將他的玩偶或毛巾一起打包。 ■旅途中:依照孩子的能力,放手嘗試新經驗 孩子的隨身背包,除了放他要用到東西,也可以收存沿路購買的小紀念品;爸媽如果放心,小額零錢也能交給他保管。準備搭車時,讓孩子先拿好車票,學習自己交給站務員或如何放進收票機器裡;拍照時,讓孩子有機會自己練習拍攝也不錯唷! ■回家後:整理照片,和孩子一起回顧旅程中的點滴 旅遊結束多半累積不少照片,爸媽可以分類存成相簿,作為與孩子聊天的題材,談談「這張照片是去哪裡玩?發生了什麼事?」讓孩子當個小小說書人,不但加深記憶,也重溫旅途中的甜蜜。 小叮嚀:避免行程太緊湊 雖然想去很多地方,但帶著孩子,行程不宜排太緊;當孩子耍賴不肯走時,先找地方休息一下、喝喝水、吃個點心,並鼓勵孩子盡量自己走完全程。如此一來,不但消耗體力後晚上容易入睡,回憶旅程時,孩子也會很有成就感。 本期特選主題: 為什麼孩子變得怕東怕西? 在成長的過程中,對特定人、事、物感到害怕是正常發展的一部分。害怕也是一種防衛反應,警告我們將面臨什麼危險,讓我們能適時採取行動保護自己,例如跑開或呼救,所以,孩子會「害怕」並非壞事。 孩子怕的是他無法理解及掌控的事物 通常孩子害怕的大多數是他無法瞭解或不能控制的事物;當他對周遭越來越瞭解時,所害怕的事物也會改變。研究指出,個人的遺傳或成熟度,決定了我們害怕的情緒;但也有研究顯示,害怕是透過學習而來的,如果某些事物曾經帶給我們不愉快的經驗,我們就可能對這些事物感到害怕,例如,孩子因觸摸到很燙的水壺而感到痛,那麼以後他就會怕這個水壺;媽媽看到蟑螂時驚聲尖叫,孩子也可能會習得媽媽的反應而怕蟑螂。 害怕而引起異常行為時,需及時協助 由於幼兒不一定能具體說出自己的害怕,而可能表現在尿濕褲子、大哭等退化行為上,或顯得不安、容易激動,甚至對玩具或小動物做出粗暴的行為,因此當孩子突然出現這類行為時,很可能就是因為感到害怕而不知所措,需要爸媽給予安撫及協助。 爸媽除了傾聽孩子的感受,接納他的退化行為,讓他慢慢適應害怕的事物之外, 也要幫助他瞭解害怕背後的原因,但不要強迫他去面對害怕,甚至應該先避開他無法克服的害怕情境,例如孩子怕黑,就不要讓他在黑暗中獨處。 此外,用圖畫書來幫助這個年紀的孩子克服害怕,是非常有效的方法,例如:《鱷魚怕怕 牙醫怕怕》(上誼出版),藉由書中的人物、情境,討論書中角色或自己的心情,不但能抒發情緒,也能導引他面對害怕的事物。 耐心陪伴,別利用孩子的弱點嚇他 心理學家說,3歲多的孩子,常常怕東怕西是正常的,等他再大一點,較有能力靠自己的力量完成一件事情,對自己較有信心的時候,許多無謂的害怕就會消失,害怕的東西和害怕的程度,也會慢慢減少或改變。 在生活中,大人切忌利用孩子對某些東西的害怕,而以為可以讓孩子乖乖就範,像是再不把眼睛閉起來睡覺,我就叫大野狼來抓你。這樣,孩子只會更害怕,也更沒有安全感。爸媽唯有耐心陪伴,才能幫助孩子度過害怕的時期。 延伸閱讀: 讓孩子超越自己─四個勇氣養成Tip 每個寶寶都是天生的冒險家,但隨著年紀成長,孩子們樂觀面對挫折的勇氣能力卻似乎沒能隨之提升,甚至根據國內統計有每況愈下的情況。究竟在學前階段,爸媽可以做哪些事來培養孩子的勇氣?《學前教育》提供四個勇氣養成Tips,讓你的孩子可以勇敢超越自己! (想踩踩水窪、撿石頭、爬上樹找大聲唱歌的夏蟬, 或是自告奮勇想幫你洗碗、到巷口買牛奶,你通常怎麼回應? 可別小看了生活中這些看似尋常的事件! 根據專家的研究,抽象的勇氣能力沒有捷徑可養成, 全賴你和孩子日日在生活中體驗與實作, 而且,從孩子一出生,就能一點一滴開始累積!) 行動 1分齡發展養成法: 台北市立大學幼兒教育系教授王珮玲老師提醒爸媽,孩子在不同的發展階段,各有許多發展任務及關鍵事件影響著孩子的勇氣養成,特別需要大人耐心地引導與回應。 0~1歲嬰兒期 以安全感奠定人際互動的勇氣 ●發展里程碑:寶寶和照顧者必須建立親密的依附關係 ●勇氣策略:當提供寶寶規律的生活作息,能即時、合宜地回應孩子的需求時,寶寶將對爸媽產生足夠的安全感與信任感,讓他有勇氣與家庭以外的陌生人事物作互動,這是奠定勇氣很重要的第一步! 1~3歲學步期 自主經驗能激發探索的勇氣 ●發展里程碑:此時孩子開始意識到自己是獨立個體,也是自理能力的養成階段 ●勇氣策略:盡力提供孩子多元體驗與充分的探索機會,並以全心的支持,讓孩子感受到「我想做!」的自主經驗,同時幫助孩子累積「我做得到!」的成就感。 3~6歲幼兒期 自我肯定增強主動積極的勇氣特質 ●發展里程碑:開始建立自尊,對自我評價相當在意。 ●勇氣策略:若能肯定、欣賞孩子的主動與努力,提供孩子具體正向的回應,孩子會感受到自己是有能力的,他就會變成一個積極進取、願意主動探索的孩子。 行動 2生活家務鍛鍊法: 想提升孩子的勇氣,每天鼓勵4歲兒子當「小幫手」的卓妙如老師提醒爸媽,孩子能做的事,絕對比你想像的多更多,根本不需花錢讓孩子去補習;每天的生活家務就是最好的練習題,孩子熟悉的家也是最佳的修煉場。只要根據孩子的能力給任務,放手讓孩子嘗試,適時給予協助和肯定,孩子的生活自理能力、責任感與獨立性,便能自然滋長,自信和勇氣也會源源不斷。 建議爸媽可讓孩子先穿上工作圍裙,扮裝成「小管家」,讓「幫忙做家事」成為有他幫忙真好。之後,可再慢慢地將他不喜歡做的事,加進他擅長的家事裡,以提升孩子的成就感。 ●備菜:2歲半的孩子,已可以幫忙攪拌、剝香蕉皮、將四季豆折成等長等;拿張椅子擺在水槽旁,3歲的小廚師,可以幫忙清洗小番茄、小黃瓜這類蔬果。 ●餐具:將孩子的塑膠餐具擺在方便他自己取用的地方,準備食物時,可讓3歲左右的孩子練習準備自己的碗、盤。 ●衣物:2歲半左右的孩子,除了可幫忙放入定量洗衣粉、曬衣物時夾上衣夾,收下衣物後,還可幫忙把襪子配對捲成球,或幫忙把衣物放入抽屜櫃。 ●修整:可請3歲孩子幫忙換下壞燈泡或廢電池,或給4歲孩子一塊軟布,擦拭灰塵較多的地方。當孩子看到家變乾淨了、檯燈亮起了或是遙控器有電了,會感到很有成就感。 ●垃圾:3歲的孩子可練習垃圾分類,4歲的孩子可嘗試找出綑紮垃圾袋口的最佳方法,還可讓大孩子練習預估時間,挑戰準時從家中將垃圾順利送上車。 行動 3遊戲活動培養法: 勇氣,是透過經驗累積、內化而成的一種能力。不論是生活中的探險遊戲,還是上山下海的冒險活動,都強調必須讓孩子「走進去」操作,再把經驗「帶出來」回到每日的生活中。 讓每個孩子,都有遊戲機會 長期在幼兒園推動「幼兒運動遊戲」的黃永寬老師,鼓勵大人一定要讓幼兒有更多元的遊戲體驗,及大膽登高、攀爬、垂降、生活探險等冒險經驗。他提醒爸媽,幼兒的學習特質是:「我聽,我忘記;我看,我記得;我做,我懂得。」孩子不敢走平衡木、不敢爬繩梯,往往是因為經驗資料庫中沒有類似的經驗,對未知的結果有過多負面的想像。其實,只要成功一次,或失敗後掉到安全軟墊上一次,孩子就再也不怕了。 好的遊戲活動,可以整合孩子現有的能力和經驗,也沒有絕對標準的玩法,所以正是孩子可重複挑戰,隨時隨地都可開始的勇氣活動。不過,黃永寬老師也提醒爸媽和老師必須避免選擇有排除性的遊戲類型。因為反應較慢的孩子通常在遊戲中最快出局,但能力或經驗愈不足的孩子,其實更需要遊戲機會。 黃永寬老師也分享了去年訪日,在一個古蹟區的驚喜發現;一群低年級學生,每三人成一小組,正在進行「小旅行探險活動」。日本老師鼓勵孩子規畫自己喜歡的景點動線與交通路線,估算定點停留的時間,孩子必須抄下公車和電車的班次時間表,還要練習轉搭交通工具。他建議爸媽平常吃飯,可以讓孩子練習帶路;到了動物園或遊樂園,也可以讓孩子當「小導遊」,決定下一站去哪兒玩,從這些易入手的生活冒險遊戲練習起。 別做保鑣父母,把冒險精神落實生活中 在國外行之有年的戶外冒險教育(Outdoor Adventure Education),比如探險、溯溪、攀岩、登山、健行等活動,已被證明對於培養抗逆力有正面影響。童年在山上成長,從1994年開始在台灣推廣戶外冒險體驗活動的戴昌盛教練,了解也敬畏大自然的深不可測。針對很多爸媽認定孩子在室內活動比較安全的想法,他指出:「無論室內或戶外活動都有潛在風險,關鍵在於孩子的身心準備度與適應能力如何,以及安全設施是否齊備。」 近年常帶領三、四個家庭組成大班以上的親子團作體驗,戴昌盛教練觀察到有的爸媽一來就會跟他報告孩子很膽小、被動,他通常會提醒爸媽在活動中絕對不要步亦趨,像個貼身保鑣般保護孩子,因為孩子會從爸媽的擔心,解讀出對自己沒信心的訊息,而像隻無尾熊緊緊抱著爸媽的大腿不放。 當然,許多平日躲在冷氣房,和陽光、雨水、泥巴都絕緣體」的孩子,「冒險」前的確會需要更多暖身。但孩子喜歡玩,所以會先觀察「好不好玩」;同儕也是激勵孩子接受挑戰的好方法,因為他會觀察其他孩子「怎麼玩」,再決定要不要「冒險」下去玩。「當孩子終於願意跨出爸媽的保護圈,把身體泡到溪水中漂浮,或手腳並用攀上高壯的大樹,只要教練或爸媽在終點給孩子一個深情地擁抱,有同伴們的鼓勵和歡呼,你會看見孩子的眼睛亮了、心也開了,自信和勇氣都長出來了!」戴昌盛教練有感而發地說。 有2歲兒子的戴昌盛教練特別提醒幼兒爸媽,每個孩子天生都有冒險基因,想激發孩子的勇氣,冒險活動只是體驗的形式之一,真正的重點在於如何把冒險教育的「精神」帶回家,把「相信孩子」、「給孩子做中學」的機會和「多鼓勵」這些理念,日日落實在孩子的生活中! 行動 4 親子共讀增強法 讓孩子知道自己是誰、肯定自己的能力、有信心解決問題,就像送給他一本勇氣生命護照,幫助他在日後面對挑戰時,能夠通行無阻,無畏無懼。以下,推薦2本勇氣主題書,透過共讀與討論,希望能幫助你的孩子找到勇氣和自信!

|

|

| ( 休閒生活|其他 ) |