字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/08/31 16:59:48瀏覽3380|回應1|推薦53 | |

20060729樂青在國民黨中央黨部靜坐,東吳大學許惟豪絕食表示抗議,終體力不支昏倒急送醫院 文:許惟豪

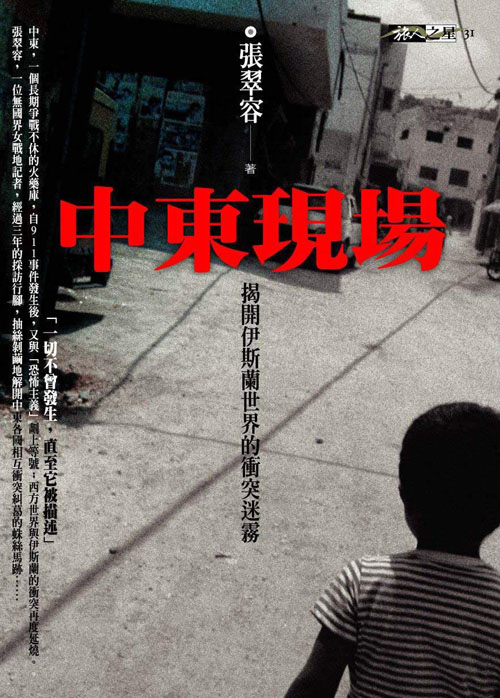

===============文:大老鷹姐姐  南方朔口中的 Susanna 就是張翠容,她是華人世界第一個的女戰地記者,充滿對苦難民眾的關懷,那裡有事,她就前往那裡,火裡來,水裡去,毫不遲疑地揹著與她等高的行囊前往別人視為畏途,必須保高額保費才敢前行的地區。 張翠容選擇了最困難的工作──戰地記者,即使是國際新聞的第一線記者,外國人至少還有重重保護,多方的緊急支援管道,而她是華人,是女性,遇到任何情況,她必須自己想辦法解決。但是她從未遲疑,2002年出版的「行過烽火大地」,她走過阿富汗、東帝汶、印尼,以及重走一趟西藏小活佛十七世噶瑪巴逃亡的危險路徑;2006年美國侵略伊拉克三年後出版「中東現場」,提及埃及、以巴、敘利亞、黎巴嫩到伊拉克,揭露美國新保守主義對中東的能源戰略,她行經巴爾幹半島、東埔賽、印尼、越南、以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克……跨越過南美洲的安地斯山脈,並在東歐待了半年。 「替世界寫下一頁真實筆記」或許是翠容對自己的期許,行走世界各地,她看見有很多人,他們發揮他們一個人的力量,去試圖改善現狀。例有人找尋街童,透過引導孩子走入音樂的世界,來影響孩子,讓他們找回人生的價值。她認為自己的工作是與他們不同,也與有些獨立媒體工作者兼社會運動者不同,翠容對自己的我定位部份是純新聞工作者,可是她精神支持這些獨立媒體工作者兼社會運動者。去報導不被主流媒體所報導的,去報導真實的聲音,這是張翠容努力做的。 我對翠容的想像是古墓奇兵的蘿拉,至少皮膚要如古銅般地發亮,未料本人如此斯文秀氣,如此白皙,讓我好生訝異,只有靜靜地聽她帶著廣東腔的國語,從她的敘述中,才會透露這位斯文秀氣女子骨子的堅強與瀟灑。 物質方面,翠容顯得比西方主流媒體記者的採訪規格寒嗆多了,她住的是伊拉克人開的酒店,包括早餐與晚飯 ( 晚上戒嚴 ),西方主流媒體他們住在五星級飯店,100 美金一晚,反正可以向公司報帳,另外也習慣給錢派當地小廝前去幫他們打探消息,自己不實地採訪,似乎已成主流記者的一種習慣。不過翠容坦言有時會去找他們,坦言是「為了借電腦。」 ,她也很自豪自己的高工作效率,一個禮拜的工作足足可扺西方記者半年之多,雜誌請她採訪是再划算不過的事了。 翠容並沒有像西方記者,一切有公司頂著,包括戰地的超高額保險,她坦言「我沒錢保險 」,能籌足旅費就不錯了,而翠容對此沒有抱怨,總是為了省錢揀選便宜的民間旅館,這些總令她的朋友或同在一區的國際媒體記者們擔心不已,他們也憂慮翠容的安危,希望她的機構能夠再支助她更多錢,看她住的地方炮彈多暴民多,不禁為她捏把冷汗,而翠容自己則反倒不擔心,她認為能更深入民間,更貼近真實的聲音。 翠容補述:母親也是被女兒訓練的心臟堅強。 會後有人問翠容,女性的身份是否帶給她不便? 翠容回答:「我沒有想過這個問題。」不禁令人莞爾。 顯然翠容的行走與「三毛式的浪漫」大相逕庭,也不是賣弄什麼「東方觀點」「華人觀點」,而是源源本本回到一個人的本質,人的初心,所以在她的文章與照片或紀錄片,總充滿了悲憫與浩然正氣,這可能與她的深厚的人文素養有關,她的無預設立場,讓她穿越迷障,看到真實。 她拍攝的 " 恐怖份子 " ,令我非常訝異,一如鄰家大男孩,卻是西方媒體十惡不赦的 " 恐怖份子 " 。 透過她的鏡頭,看見失去希望流浪街頭的孩童揮手拒絕翠容的攝影,手裡拿的空的飲料瓶是吸食強力膠的罐子。孩子對人生前途的無望,只有藉吸膠麻醉自己。 寄宿的老闆擔心她,一再警告她,那些孩子可能就是綁架、強姦她的人,要她千萬不要接近他們,很危險! 然而她也進一歩知道這群街童,有一位日本女人高遠菜穗子,卻在當地進行救援行動,挽救這些街童。高遠菜穗子收容伊拉克街頭的流浪少年,她馬上一眼認出翠容照片上的男孩:「他是.....,去年搬進來」,我看見與高遠菜穗子合照的孩子的眼神不再敵意,不再拒絕這個世界,穗子以一個力量一點一滴的改變這個戰爭的悲劇,讓孩子的臉上恢復童稚的歡笑,讓孩子對人生漸漸萌生希望。座中,翠容不斷地引用穗子書裡的話,她請惟豪念了出來,那本書夾了許多讓翠容感動的地方。 也許在高遠菜穗子的身上,翠容找到鼓舞她前進的力量,改變的力量。但翠容還是覺的自己要回歸新聞工作者的角色,她一直期勉自己要能夠「 頭腦清醒,視野清晰」 ,如同醫師上刀時的冷靜,而不期待自己作一個速食的報導,她的報導也在找尋出路,然而違背了「西方的主流觀點」時,翠容的稿件也常要面臨不願採用的命運,編輯會坦言翠容的觀點「有趣」,卻不敢採用她的稿子。 傳媒一遇到美國,似乎變成軟弱無力,國內的新聞或者喧囂尖銳,吵得不可開交,可是提及國際政策,似乎就軟弱無力,而是衡量「符合大國觀點」與否,所以所有的新聞似乎只是循著強權大國的利益下的重塑新聞事件,而非真實事件。美國因新保守主義而催生了許多獨立媒體記者,他們用單打獨鬥的方式,與香港不同的是,他們在網路上寫明自己所需的費用,真的可以籌足旅費。 看看現在的歐巴馬呢?好像有一點什麼改革開明的作風,可是細看歐巴馬的政策卻與布希相差無幾。 例如她看西藏問題,就與「 表面的人權自由觀點非黑即白非常不同,她認為西方主流媒體忽略了西藏問題錯縱複雜的深層一面。 」 翠容看東帝汶也不一樣,她認為東帝汶問題,「 是政治的問題,不是信仰的問題,而且涉及到冷戰時期的國際政治,這個複雜的政治情勢一直延伸至二十世紀末,所以如果把東帝汶事件全歸咎於印尼軍方暴行,似乎是太簡化了。 」

翠容似乎很喜愛一位知名的波蘭記者雷夏德.卡普欽斯基 (Ryxard Kapuscinski): 「 當我在第三世界國家的時候,我通常都很審慎,幾乎不錯過任何一個記者會,但是我從來不問問題,情願讓別人去問那些問題。有時,我會在一些城鎮走上一整天,但決不主動與別人交談,我只是去看、去聽、去感覺。在一般情況下,我寧願讓別人來與我談話,這由於我不想去強迫或改變外間的情況,對方也許會說一些話,也許甚麼都不說,不過這不會讓我覺得失望,因為他可能本來就沒有甚麼好說。 」 「 我必須要旅行,這是我唯一可以活下去的方式,只有在路上,我的腦筋才會轉動,一旦坐下來,我的腦袋就變得一片空白。 」 而翠容也有類似的心情「 我背上背囊,繼續探索的旅程,這時才領悟到「只有在路上,我的腦筋才會轉動可生命也在流轉。世界不同角落的生存狀態,向我展現出生命的多變。 」 翠容這麼形容卡普欽斯基 : 卡普欽斯基的採訪手法明顯與那些西方明星記者不一樣,他不會提出尖銳難值的問題,也不會只顧埋首奮筆疾書記錄答案,他相信只要用眼睛和心去看,就能看清這個世界上很多事情。 海明威說:「這是一個美麗的世界,我們必須為她奮鬥 ! 」而翠容則改寫得更好:「 這並不是個怎麼美麗的世界,但我們仍必須為她奮鬥! 」 我好喜歡翠容,只敢遠遠地看她被一群身帶著名牌包包的正妹們團團圍繞著,她們拍照、簽名。 暗自猜想翠容要的不是這種偶像崇拜,也不是讀者的獵奇心態,或者我們對戰地記者不切實際的浪漫懷想,她更想鼓舞年輕學子更想告訴我們的是不要輕忽個人,一個人也能發揮改變世界的力量。 翠容不太講自己,反而多方引用而把舞台給她所報導的主角,她不斷地引用高遠菜穗子書裡的話,請惟豪念出來,那本書有許多讓翠容感動的地方。 也許在高遠菜穗子的身上,翠容找到鼓舞她前進的力量,改變的力量。 她要我們關心的,不是製造英雄式的傳奇,而是要我們把關注放在那些受苦的群眾...... 世人多為自己生計謀福址,可不像她如苦行僧般地行走戰地流離之區。 讓我欽敬的,不是翠容那一口流利的英文,而是翠容的一派自然。 當然,行走江湖,英文是最起碼的,更難得是她深厚的人文素養。 座中有人問中東、中亞、東歐、柬埔寨非英語系國家怎麼辦?語言障礙如何克服? 她笑著說,總是不期然而然,就有人自告奮勇作翻譯。 有時,語言不是障礙,聽不懂,大家也笑成一團。 可是阿肥說翠容不是故作戰地記者狀,而是關心戰地的老百姓而前去,她自然而然的去做,腦中裡沒有成為英雄或沽名釣譽的想法。翠容坦言對主流媒體所要的八卦新聞,沒有興趣,依然注意中東情勢的變化,她認為中東情勢影響石油供需,此攸關香港經濟。八卦影響什麼?除了滿足民眾窺探明星隱私,還有什麼?主編也對她莫可奈何?這種大屌不甩真是酷斃了,但代價最後終是出走單飛,緊隨接踵而至的是經濟的壓力,但翠容安於物質的匱乏與捉筋見肘的財務,努力去完成記錄這世界的真實聲音,去看見不被報導不被看見不被記錄的弱勢群眾的痛苦。 阿肥說翠容從未意識到自己是女性,多年前她就是這個樣子,多年後她的模樣依舊如當年的青春,依舊未變。 我好喜歡這位眼光宏遠做事踏實的香港女子....... |

|

| ( 不分類|不分類 ) |

孩子連喝水都如此不易,眼裏卻沒有絕望

孩子連喝水都如此不易,眼裏卻沒有絕望 蘇珊.桑塔格一書《旁觀他人的痛苦》探討人們如何看待戰爭暴力影像,〝Regarding〞這個字帶有許多意思:有關、觀看或旁觀。而中文譯者陳耀成選擇了「旁觀」這個字眼,因為該書關注的主旨在於『究竟影像充斥的現代文化,是否令人越來越傾向「袖手旁觀」?』同樣的,關於戰爭的報導是否也有這傾向?

蘇珊.桑塔格一書《旁觀他人的痛苦》探討人們如何看待戰爭暴力影像,〝Regarding〞這個字帶有許多意思:有關、觀看或旁觀。而中文譯者陳耀成選擇了「旁觀」這個字眼,因為該書關注的主旨在於『究竟影像充斥的現代文化,是否令人越來越傾向「袖手旁觀」?』同樣的,關於戰爭的報導是否也有這傾向?