2013.7.30 騰訊娛樂

普魯斯特(Marcel Proust)作為作家屬於哪個級別,他作為讀者也就屬於哪個級別。我們說普魯斯特是好讀者,恰恰因為他首先是好作家,他的「讀」是他「寫」出來的。假若三十八歲那年,普魯斯特出於某種原因,放棄了《追憶似水年華》(À la recherche du temps perdu,追尋逝去的時光)的寫作,除了雜文和書信,什麼也不寫了,那麼我們蠻有把握說,他就不算是好作家,也不算是好讀者了。他讀得好不好,與他手上捧著書本,視線在字裡行間移動那個閱讀實境其實沒有一點關聯──他在那個閱讀實境裡讀得好不好,我們不得而知,這就像我們說一個人志節高尚,不是變身為孫猴子鑽到對方心裡加以確定的,而是看他落實到外在行止上的那些部分,舍此我們也再無依憑了。

如果說上述看法大致不誤,那麼安卡‧穆斯坦(Anka Muhlstein)在探討普魯斯特的閱讀時,沒有把太多時間花在翻尋他生前發表的報刊文章、身後留存的遺稿以及卷帙浩繁的書劄上面,而是緊緊抓住《追憶似水年華》這一核心,倒可能是正確的選擇了。

穆斯坦女士是一位法國的傳記作家,她之前的作品,我唯讀過一本《巴爾扎克的煎蛋》(Balzac‘s Omelette),是借《人間喜劇》談法國飲食的。2012年出版的《普魯斯特先生的書房》(Monsieur Proust’s Library,已有臺灣譯本,題為《普魯斯特的個人書房》,唯誤譯較多,下引此書,由引者另譯),篇幅不大,筆調輕倩,雖無學術性可言,卻也有讓人眼明心亮的地方。

普魯斯特自己在《閱讀的時日》一文中對讀書有極精妙的論述,有一段是穆斯坦女士沒有徵引的:

好書最偉大、最奇妙的特點之一便在於,對作者可稱之為「結論」的,對讀者則是一種「激勵」。我們強烈地感到,我們的智慧始於作者的智慧中止之處,我們希望他給我們答案,而他所能給的卻只有欲望而已。

這種「欲望」是什麼呢?就是探尋之欲,就是要讓自己已被點燃的思想繼續燒下去,所以好書不是別的,不過是藥撚兒,藥引子,是給我們「開始」而不是「終結」的東西,是只能送你到這裡了,接下來要你自己披荊斬棘開山拓路。我不知道《普魯斯特先生的書房》算不算這個意義上的好書,不過,我倒願意試著在穆斯坦女士下結論的地方繼續寫下去,而對她,最該感謝的也許倒是她給了我們重讀普魯斯特的欲望。

丟棄偶像前記得將其榨乾

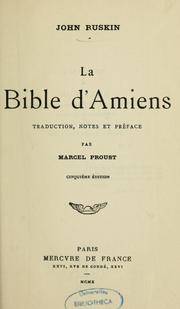

普魯斯特學過德語,可他一點都不喜歡德國作家,他英文水準談不上精深,但特別肯下苦功,愛讀喬治‧艾略特、史蒂文生、哈代這類作家,不過說起來,他投入精力最大、一度浸淫其中的,便只有約翰‧羅斯金(John Ruskin, 1819-1900)這一位而已。他翻譯了《亞眠的聖經》(La Bible D'Amiens, 1904)和《芝麻與百合》(Sésame et les Lys, 1906),他為這兩書所寫的序言無疑是他一生所寫的最精彩的文章。而讓那些初次閱讀《亞眠的聖經》譯者序的讀者最驚訝不過的,是普魯斯特在將羅斯金尊奉到天神的高度之後又突然叛變,揭露他犯了「偶像崇拜」的罪,指出「他的偶像崇拜和他的誠實感之間的真正決鬥……終其一生,在那些最深最隱祕之處」。

普魯斯特背叛這位私淑的師傅,其實遵循了古往今來師徒關係破裂的一般模式:本領學成之日,即另立門戶之時。他仍然稱羅斯金是「所有時代、所有國度最偉大的作家之一」,不過,他寫道:「我並非不了解崇拜的益處,它正是愛的條件。但當愛不在了,敬仰絕不能代替愛,讓我們不加檢視地崇信、不加懷疑地愛戴。」

普魯斯特對羅斯金的批評,如他自己所說,是「試圖將他作為特別有利於思考的『主題』,來探索人類思想中固有的缺陷」。這「人類思想中固有的缺陷」指的是什麼呢?就是賦予事物本不屬於它們的特性。普魯斯特舉了一個例子,我們能否僅僅因為一幢房子曾是巴爾扎克的居所(而現在其中已無巴爾扎克的遺存)就認為它格外美麗呢?有些人也許覺得我們有理由這樣認為,而在普魯斯特看來,這就犯了「藝術家們鍾愛的理智之罪」。在普魯斯特眼中,羅斯金對藝術的態度是不夠磊落的,因為他從藝術中籀繹出本不存在的道德教訓來了,這既是對藝術的不忠,也是對教訓的不忠。

普魯斯特的批判是否有道理,這個問題,我們倒可以暫時放到一邊,重要的是,要看看普魯斯特從羅斯金那裡學到了什麼。從文字技術上說,我覺得普魯斯特學到了一種細密的織體。在《追憶似水年華》前幾部中,尤其是對貢布雷的刻畫,對山楂花工致綿密的摹寫,像極了羅斯金的筆觸,而這種筆觸在普魯斯特同時代的作家中是罕見的。普魯斯特把羅斯金的本事吃透了,又甩脫了為教訓而教訓那層虛妄的膜,從裡面徹底鑽了出來,而本事他是拿來打天下用了,並不曾一併捨棄。在更高、更廣的意義上,普魯斯特認為,他還從羅斯金那裡學到了對具體的世界的愛,對美的愛,用他的話說,「天才的力量在於讓我們熱愛美,讓我們感到它比我們自身還要真實。」作為小說家,普魯斯特的眼光始終在塵世之中,他對玄理思辨的興趣始終有限。他以羅斯金那種像是撫愛一樣的眼光來打量美,因此才看到美的深處去。

普魯斯特像榨檸檬一樣,把羅斯金有益的汁液都榨乾了,才把他小心翼翼地丟掉,而在這一行為中,其實包含了關於藝術的幾乎全部祕密。

穆斯坦女士提到,在《追憶似水年華》裡,羅斯金的名字只出現了四次,幾乎每次都是一筆帶過。然而,這恐怕只是如動物掩其身後之跡而已。

最歆慕的也不妨加以調笑

普魯斯特的萬神殿裡其實真供奉過不少神祇,但地位最尊顯的肯定是拉辛,因為他對拉辛是從來讚不絕口,而且從未批評過的。夏呂斯男爵曾說:「拉辛一齣悲劇蘊含的真理,比雨果先生所有劇作的總和還多。」這相當於道出普魯斯特自己的心聲了。

然而,我們細細尋繹拉辛在《追憶似水年華》中被提及、被運用的情形,會發現普魯斯特完全不是以高山仰止那樣一種態度來書寫的,恰恰相反,他的方式倒好像拉辛就是他的膩友,他捧他、誇他、嘲弄他、調侃他……全無所謂的,反正是自己人。

第二部《在少女們身旁》裡有一節講,阿爾貝蒂娜的小女友吉賽爾寫中學畢業作文,兩道題目,一道是「索福克勒斯從冥府致函拉辛,安慰《阿達莉》上演失敗」,另一道是「《以斯帖》首演後,塞維涅夫人致函拉法耶特夫人,表達因對方不在場而深感遺憾的心情」。穆斯坦女士在書中順帶提到此事,卻未詳述,有意思的是,錢鍾書先生在補訂《談藝錄》時倒留意到此節。

這種作文題目,有點像八股,也是「代聖人立言」那一套。吉賽爾選了第一題,並因為事前押準了題,預備充分,發揮出色,得了高分。小說裡把作文抄了一遍,但最要緊的卻是阿爾貝蒂娜另一位女友安德列的點評。安德列先說作文寫得不壞,卻緊跟著挑了幾處毛病,比如說:「吉賽爾說《阿達莉》中用合唱隊是創舉,她是把《以斯帖》忘了,還有兩齣不怎麼有名的悲劇,今年老師剛好分析過這兩齣戲。所以,只要提到這兩部悲劇,因是老師中意的話題,保準考取。這兩部戲是羅貝爾加尼埃的《猶太女人》和蒙克賴斯基安的《饒命》。」阿爾貝蒂娜一聽,不覺驚喜,後來幾次三番求安德列再把那兩齣戲的戲名重複一遍好記下來,安德列竟死活不肯說了,是普魯斯特很幽默的一筆。接下來,安德列又提醒說:「再引幾位著名批評家的一些評論,也不壞。」阿爾貝蒂娜就回答:「對,有人跟我說過這個。一般說來,最值得推崇的便是聖伯夫和梅萊的觀點,是不是?」安德列遂指點道:「梅萊和聖伯夫壞不了事,但特別應該引德都爾和加斯克戴福塞。」

這段的處理,最能見出普魯斯特手段的高明灑脫。因為在此處,安德列的見解中既有代表普魯斯特自身的學識的一面(對拉辛及其同時代的劇作瞭若指掌),又有普魯斯特所鄙視的村學究式學問的一面(眾所周知,聖伯夫是普魯斯特最反感的批評家,另外三位則是當時編書的「選家」)。安德列這個形象,把正與反的兩面綜合到一起去了,因此特別活靈活現。普魯斯特對拉辛並未取仰視的態度,他只像是取來一塊合適的石材,布置進自己營造的假山裡了,至於那石材是表現為平易還是幽邃,是視此時此地的需要而定的。

《普魯斯特先生的書房》第五章專門談拉辛,其中講到貝納爾勾引旅館服務生一節,穆斯坦女士不禁感慨:「真是不可思議,莊嚴肅穆的《阿達莉》竟給老色鬼勾引未諳第三性滋味的小夥子做了喜劇映襯,這樣近乎褻瀆地挪用悲劇,也只有普魯斯特這樣對拉辛作品爛熟於心的才辦得到。」普魯斯特藝高人膽大,就算是最歆慕的作者也不妨加以調笑,這種風度我們在別的小說家很少能見到。當然,在普魯斯特那裡,也真是太熟了,一沒留神,拉辛就禁不住往外冒,故不見斧鑿之痕,要在凡手那裡,就有炫學不成舉鼎絕臏之虞了。

取精華去糟粕是不二真理

普魯斯特喜歡的法國文學作品很多,像聖西門的回憶錄,像戈蒂埃的故事,像雨果、波特萊爾的詩,不過要講長篇小說,我覺得他得力最多的依然是巴爾扎克。《駁聖伯夫》第十一章、第十二章對巴爾扎克有不少精闢之論,這裡不能詳述,我覺得值得一提的倒是普魯斯特借夏呂斯男爵之口吐露的見解。

第四部《所多瑪和蛾摩拉》第二卷第三章裡寫夏呂斯在維爾迪蘭夫人家的沙龍裡跟人聊起了巴爾扎克。試想,那沙龍裡儘是些庸濫譎詐之輩,豈可向他們托腹心?而夏呂斯還是吐露了他的心得──當中不少確為心得,而非通常所謂文藝見解,因其細微之處非眼拙心粗者所能窺見。

當問他《人間喜劇》裡喜歡哪幾篇,夏呂斯回答:「一整部,那一整部都喜歡,還有那一部部小袖珍本,像《本堂神甫》《被拋棄的女人》,還有一幅幅巨型畫卷如《幻滅》系列。怎麼?您不知道《幻滅》?美極了……還有呂西安之死呢!我已經記不起哪個風流雅士,有人問他在他一生中最使他痛苦的事是哪樁,他這樣回答:《交際花盛衰記》裡呂西安‧德‧呂邦潑雷之死。」

所謂「風流雅士」,是指王爾德,《駁聖伯夫》裡也講到的。王爾德在《謊言的衰頹》(The Decay of Lying)裡寫的是:「我這一生經受的最大悲劇之一就是呂西安‧德‧呂邦潑雷之死。」

穆斯坦女士在書中強調夏呂斯接下來又開列的那些作品:《幻滅》《薩‧拉辛》《金眼姑娘》《荒漠裡的愛》等,意在引申出其中共有的主題──同性戀。我卻覺得,如此講法,未免把夏呂斯看扁了,倒好像他在意巴爾扎克只是為了小說裡涉及他的性向而已。從重要性上而言,我認為,前面談《幻滅》《交際花盛衰記》以及再後面幾頁談《卡迪央王妃的祕密》的部分,顯然更值得推敲。

穆斯坦女士有一個小發現,普魯斯特寫貢布雷的時候,似乎漫不經心地寫到一個「天寒翠袖薄,日暮倚修竹」式的婦人在窗邊瞻望,最後,「我見她無可如何地從手上褪下了那高雅卻已派不上用場的長手套」。穆斯坦女士指出,這一形象脫胎於巴爾扎克的中篇小說《被拋棄的女人》,關節就在那雙手套。依我看,這也從側面證明了,夏呂斯提到的《本堂神甫》《被拋棄的女人》《幻滅》《交際花盛衰記》《卡迪央王妃的祕密》可能都是普魯斯特本人熱愛的作品。不過,我們要留意普魯斯特在《駁聖伯夫》裡特地強調的:「他(指巴爾扎克)不同的作品之間我看不出有什麼很大的差異。」普魯斯特的意思,正如夏呂斯所說,是「一整部,那一整部都喜歡」,這當中自然也有妍疵之別,但重點在於那一整個的世界,一整個被創造出來的現實。你看,普魯斯特學巴爾扎克,往往從大處著眼,《追憶似水年華》就像《人間喜劇》一樣創造出了一個世界,他還從巴爾扎克那裡繼承了讓主要角色在多部小說間往來穿插的布置法。

當然,以普魯斯特文心之細,他的賞會每能入於毫芒,為我們這樣不夠格的讀書人所不及。比如夏呂斯喃喃自語,稱賞《卡迪央王妃的祕密》的那幾句:「不愧傑作!何其深刻,何其痛苦,這聲名掃地的狄安娜,她那麼怕自己愛的男人知曉她的壞名聲!這真實,真是千古不易,可放諸四海!」《卡迪央王妃的祕密》這部短篇,的確是巴爾扎克將女性心理寫到極致的傑構,普魯斯特與巴爾扎克也可謂惺惺相惜了。但我們不能忘了,在《駁聖伯夫》裡,普魯斯特歷數過巴爾扎克的毛病:庸俗、好發議論、將自己的性情強加給筆下人物……而普魯斯特恰恰是將這些糟粕汰淨了,效法的卻是最恢宏的、最精微的、最美妙的部分。我們能不能說,普魯斯特算是巴爾扎克最出色的弟子?

記得向你討厭的作者學習

穆斯坦女士的章節安排,最令我讚賞的,就是儘管沒有專門談聖伯夫的一章,居然闢了專講龔古爾兄弟的一章。穆斯坦女士說的很清楚,在普魯斯特這裡,「龔古爾兄弟的重要性是負面的大於正面的,他們被用來陪襯,而非榜樣」。

在第七部《重現的時光》開篇不久,有一大通接連數頁據說是「龔古爾兄弟未曾發表的日記」,其實這是普魯斯特故弄狡獪,自己戲仿出來的。內容是對維爾迪蘭夫人的沙龍中出現的人物的細緻刻畫。樹立起這個靶子後,普魯斯特就開始加以打擊了,但他的打擊是以自我懷疑的形式從反面表達出來的。他說自己不善於觀察(!),「因此,人們表面的、可以模仿的魅力被我遺忘,是因為我無權注意它,猶如一個外科醫生,會在婦女光滑的腹部下面,看到正在體內折磨她的病痛。我到城裡去赴晚宴是枉費功夫,我看不見那些賓客,因為當我自以為看到他們的時候,我就給他們拍X光照片。由此可見,當我把我在一次晚宴中能提出的對賓客的看法彙集起來的時候,我用線條畫出的圖表現了一組心理學的規律,而賓客說話時所引起的興趣,在這些規律中幾乎不占任何地位」。

這就是普魯斯特對龔古爾兄弟式的觀察的批判:他們好像也觀察了,好像也記錄了,而且觀察、記錄得似乎相當細緻、繁冗,然而,在普魯斯特看來,它們「可能具有文獻上的乃至歷史上的重要性,卻不一定是藝術真諦」。也即是說,徒留其形而遺其神。而且,像通常會發生的那樣,偉大人物的偉大並不總是能從舉止言談中觀察出來的,尤其是藝術家,正如普魯斯特所說:「凡德伊過於靦腆的布爾喬亞主義,貝戈特無法忍受的缺點,乃至初期的埃爾斯蒂爾自命不凡的庸俗,都不能作為證明來否定他們,因為他們的天才是由他們的作品顯示的。」

在事物的表面之下,有另外一個世界,有另外一種價值,有另外一種意義,這恐怕是支撐著普魯斯特一生全部創作的信念了。假如事情不是這樣的話,那麼探究、玩索、追憶、補綴,一切的一切,就毫無價值了。這是普魯斯特胸中憋足的最後一口氣。而龔古爾兄弟,在普魯斯特看來,恰好是與上面這種信念相對立的一種存在:只生活在表面,只逡巡在表面,只用放大鏡觀察表面。

在普魯斯特與龔古爾兄弟的關係上,穆斯坦女士的看法特別平正,她說:「龔古爾兄弟向他展現了所有那些作為一個真正的藝術家定要避開的陷阱,比如不知反複琢磨涵泳,或者文筆過於繁複餖飣,然而同時他們也別有所用,他們畢竟讓他見識了他們那個時代的人是如何講話的,見識了十九世紀後半葉藝術家、社交家個性化的語言。普魯斯特跟龔古爾兄弟分屬兩代人,但當普魯斯特深入到斯萬或維爾迪蘭夫婦或敍事者任何老輩的往昔中去,他就將本屬於龔古爾兄弟的那個世界再造出來了。」事實正是如此,1908年,當普魯斯特開始為巨作《追憶似水年華》做準備時,他就模仿過龔古爾兄弟和他反對的批評家法蓋的文筆,寫了文章,登在《費加洛報》上。普魯斯特從來不憚於從他不衷心佩服的作者身上學習自己想要得到的東西。這種開放精神,也令普魯斯特得成其大。

結尾,讓我們回到羅斯金那裡。普魯斯特在《亞眠的聖經》序中說,崇拜一位作者,其實不要緊的,「凡俗之人每以為聽憑我們所崇拜的書籍的引導會使我們喪失獨立判斷的能力。『羅斯金所感與你何干,你要自己去感受。』這種看法犯了心理學上的錯誤,不會為有信仰的人所認可,因為信仰使他們的理解力和感受力都得到了無限提高,而且從未損害其批判力……這種自願的服從是自由的開始。感受自我的最好方式便是努力去感受大師之所感。從這深深的努力中,我們同大師的思想一道發現了我們自己的思想」。普魯斯特在這裡所表達的,或許就是布朗肖所說的,讀,就是「迎接的自由,贊同的自由,說『是』的自由,而且只能說『是』的自由」(libertéquiaccueille, consent, ditoui, nepeutquedireoui...,見L‘espacelittéraire第255頁)。強健的讀者,總是不怕說「是」的,他們向拉辛、巴爾扎克說「是」,也向羅斯金、龔古爾兄弟說「是」。強健的讀者,到最後,總會向自己說「是」。

字體:小 中 大

字體:小 中 大