字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2006/12/22 23:50:20瀏覽5153|回應5|推薦13 | |

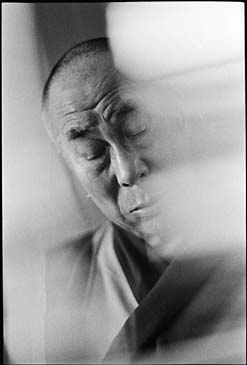

有一次,我剛剛從印度達蘭沙拉訪問達賴喇嘛後回家,出門碰到一位認識的德國人,他問:那麼,達賴喇嘛倒底是什麼樣的人呢?他會說中文嗎?他興緻沖沖地問,看起來那麼認真,我那時一句話也答不上來。 達賴喇嘛究竟是什麼人呢?他是達賴十三世的轉世?大悲觀世音菩薩的化身?白蓮持者?藏人的法王、活佛?精神領袖?政治家?馬克思信徒?是中共指稱的「披著狼皮的和尚」?「寄生蟲」?是諾貝爾和平獎得主?是西方人說的「平和的夢想家」?或誤蔑他的人所說的「小丑」?GOD KING?擁有好幾個名字,耶寸詹非納王?羅桑葉啟?天津葛楚?他是藏人所尊稱的智慧寶?或者一般泛稱的「智慧之海」? 確定的是,達賴喇嘛不覺得自己是中國人,他也不會說中國話。 在德國頗有名氣的明鏡週刊記者鐵扎尼旅行寫作,從柏林搭火車一路到亞洲,他到印度時也與達賴喇嘛見面,後來他出書卻說,達賴喇嘛其實只是一個毫無知識的鄉下農夫,也有歐洲其他報社記者附合說,達賴的心願無非是有生能再回到拉薩,坐擁一千餘間房間的布達拉皇宮....那麼多年來,有一些兩岸三地中國人談到達賴時總說他是「政治和尚」,然而我也親眼看到廣大的信徒見他時行頂禮,跪倒在地不起,在擠滿上千人的著名大學演講時,聽眾以高昂的情緒不停地給予不歇的掌聲,歐美各媒體持續有力加溫的報導,使他幾乎成為不折不扣的大眾明星,來自西方的追隨者如過江之鯽,對他忠心耿耿的公眾人物也愈來愈多,這倒底怎麼回事?在還未與他相遇前,我內心其實也有一絲疑惑。 第一次遇見達賴喇嘛是幾年前的冬天在柏林,他一襲袈裟走進摩登現代的旅館大廳中,我也站在推擠的人群中,一位專程從台灣趕來的胡姓女記者為了將達賴畫面收入錄影中,急忙努力靠近他,且拿出一個厚厚的信封,想要交給達賴,我注意到他面有難色,不太願意收下,女記者並未說明內容為何,在廣庭大眾前達賴勉強地收下信封,但是他並未言謝,表情也非常嚴肅,一時之間照相機閃光燈不斷,達賴將信封交給隨身的助理便往前走,我突然被擠到達賴的身旁,我問他願不願意為台灣佛教徒說幾句話,他顯然為此問題感到高興,便停下來拉著我的手臂,他說,深深的祝福,深深的祝福,我可以感覺得到,他似乎有話要說。 我專程去印度達蘭沙拉訪問達賴,或者在歐洲各地與他相逢。第一次去德蘭莎拉是九五年的五月,那一天,達賴啦嘛剛從莫斯科回來,他不但有嚴重的時差,手臂上還有一大塊傷痕,他笑著說,是一位蒙古學生,他在人群中擠向他,為了向他致上最虔誠的禮,卻撞到他身上了。他說,每一次出去訪問,無論到那裏,總是必須像打拳似的,否則太多人圍阻,根本無法前進。他說時一直笑著,神情很愉快,可以感受到他對於自己能夠發揮做為一名宗教家的職責,滿心歡喜。 之後,我一直很喜歡去德蘭沙拉,那喜瑪拉雅山的山麓,冬冷夏熱,小鎮其實就那麼一二條街,但因達賴喇嘛,那個地方因此很傳奇,充滿神秘的力量。 在那次訪問中,我們先談及他去過八次的莫斯科,他說到共產政權瓦解後,人們以為民主社會既然來到,一切問題便解決了,但是卻忽略民主其實是更多的責任,而一般人只關心自由與權力,一遇到問題挫折感很深,我注意到,身為宗教領袖,他對社會政治的觀察敏銳而客觀,正如他後來曾經對我說的,他以為宗教人士不應隔絕於社會之外,應積極加入社會,他的看法與前教宗保祿二世不謀而同,因此,也有西方媒體叫他「東方的教宗保祿二世」,這個頭銜雖然聽來很滑稽,但是,很多人<都知道教宗保祿二世的確非常關心政治,波蘭共產政權之所以潰敗跨台,與原籍波蘭的前教宗有極大的關係,他對共產政權深惡痛絕,這一點與達賴喇嘛有所不同,達賴年輕時傾向馬克思主義,對馬克思經濟思想頗為折服。我完全理解達賴喇嘛年輕的左派自由思想,在基礎理論上,佛教教義可能與馬克思有相通之處,只不過馬克思主義無法實踐於政治體制,我相信達賴應早已暸然於心,但我始終不確定達賴喇嘛在進入中年後是否已經逐漸改變他左傾的思想。 然後,我們談到中共領導人,達賴喇嘛告訴我,鄧小平相當開放和開明,但是後期的表現令人很難肯定,他曾經與鄧小平見過許多面,對他印象是他相當沉默,總是安靜地站在角落,他也說到他對毛澤東及劉少奇印象非常好,我當時便很想知道,他究竟為何對毛澤東有好印象,我問他,難道他不覺得毛澤東未給西藏人帶來福祉嗎?何況,從另一個角度來看,他對毛澤東的評價似乎與歷史事實有所矛盾?達賴喇嘛這麼回答我:「我希望未來歷史學家能就某些疑點進行研究。當年我在北京時與毛主席討論問題,也從他的演講中學習社會主義,受益良多,對他的印象非常好,也將他視為朋友,從他的處事待人及外在行為來看,他以乎是一個誠懇的人,可是到了一九五五、五六年,西藏東部戰爭開始了,由於情勢緊張,我寫了三封信,應該是三封,至少其中二封我非常確定,我請求毛澤東能明暸西藏人的意願,儘早撤除解放軍,但是卻始終沒有任何下文。 1957年,一位負責西藏事務的劉姓官員,他的全名我不記得了,他寫信給毛澤東說,多數西藏人並不喜歡人民解放軍,也許應該減少解放軍的數量。毛回信給他說,沒有必要減少解放軍的數量,不要擔人西藏人的反抗,既便全體西藏人都反抗解放軍,我們也有足夠的監獄將西藏人全關進去。我知道這件事情後特別難過,好像理 想與現實之間實在有一段鴻溝........... 前些年達賴訪問澳洲,也有記者再度問他,是否還相信馬克思思想?達賴喇嘛回答說,「大家都知道資本主義市場經濟有缺陷,也知道社會主義國家經濟行不通,在 我看來,應擇中而行...」,我發現,這個擇中而行的「中道」(MIDDLE WAY)其實一直是達賴喇嘛政治思想的中心。因為主張「中道」,所以達賴主張「西藏自治」,即西藏既不屬於中國,也不獨立,而是一個自治的和平區。這個「中道」的想法有點類似西方所謂談判學的策略,也是一種更寬廣範疇上的一種妥協策略,這個想法的來源當然與主張和平的佛教思想有關,達賴喇嘛是一位誠實有為的佛教人士但在我看來,「中道」策略訴求模糊之處卻也正是引起許多人對達賴政治思想產生誤會的主因。 我記得很清楚,那一次訪問中,我也問及,長年流亡,他在思維上有沒有什麼改變?他告訴我,「是啊,我的確有所改變,想法變得更實際些,由於過多的現實困難,我沒有辦法去假裝,事實便是事實......」難道他從不思念自己的故鄉?他想都沒想便直接回答我,「不」,我問他為什麼?然後他對我解釋了良久,他說他認為自己是一介和尚,他的生命價值便是為西藏人民服務,尋求西藏民族的福祉,在境外,他反而可以為西藏人謀求更多權利,此外,他也可以貢獻個人所長給全世界各地的佛教徒。 事後想來,我認為達賴喇嘛與教宗之間不同的確便在於個人風格,教宗保祿二世以「神的使者」自居,除非重大場合,否則難以現身,但是達賴則以「一介和尚」自居,他無人不接見,無地不前往,作風平民化、隨合,或者這便是他與眾不同的地方,也是他的CHARISMA。我丈夫也曾為一家德國報社訪問達賴,他問達賴,「您的鞋子號碼幾號?」,達賴說他不知道,因為鞋子都是別人贈送,他隨及便脫下鞋子察看尺寸,他專心提著鞋子察看很久,令問問題的人坐立不安,似乎覺得自己的問題問得不妥。一家電視台也有機會陪達賴過一天,拍攝他一天的生活,畫面上看得到達賴吃早餐,居然便是麥片(CONFLAKE)加牛奶,達賴也和很多人一樣在居家房間裏有一架運動健身器,他把他的家居生活幾乎攤開來給大家看,滿足大眾窺視的好奇心。 但是,達賴似乎對名聲完全漠視,有好多次,他對一些問題全然無動於衷,譬如,他對世界各地出版有關他的書籍便完全沒興趣,我將一些台灣有關他的書置於他面前,他連看都沒看一眼,九七年一月,跟他談到有關他題材的電影,他也淡淡沒說什麼,問他如今世界知名,追隨者日眾,他有何感受?他試著給我具體的釋釋,他說:「我對這個現象完全沒有任何興趣,我對名聲沒有興趣,如果我的行動裏有這樣的動機,那麼我的行動便毫無任何意義,做為一名和尚,廣義而言,你應該為人行善,你不該期待有什麼回報。一次我去美國,一位報社評論員問我,五十年後,我希望人們想到我的名字時想到什麼?我當時並不暸解她的問題,但很快地我發現這個問題對我而言有個根本性的錯誤,做為一名和尚,我不該期望我的名字留在歷史上,所以我便這麼這麼告訴她,她卻不停地重複拷問我,我幾乎快失去耐心了(笑),顯然地,她不明暸做為和尚者的心靈世界。」 已逝的奧地利登山家哈勒(HEINRICH HARRER)早在五十年前便認識達賴,當時在西藏,哈勒是年輕達賴的英文老師,他們有一次談到宗教,哈勒說他不信神,而廿歲不到的達賴告訴他,「我的一生志願便是做一種和尚,我人坐在這裏,譬如你在一百公里之外的地方,而我只憑意志力便可以發出訊息感應予你。」,當時,哈勒說,「如果你果真修煉到那種程度,那麼,我就信佛教。」,後來,哈勒是世界有名的佛教文物收藏者,也出書將他認識達賴的半世紀寫成書,該書翻譯成三十多種文字印行,但是哈勒仍然未成為佛教徒。 在我腦中裡總有這樣一幅畫面:童年的達賴拉嘛一個人在他的布達拉宮中,拿著望遠鏡俯瞰山下的人在做什麼。離開雙親的他,童年一定非常孤獨,而達賴喇嘛到今天還是那個拿望遠鏡的孩子,他一生從未與自已的親人真正相處過,他的週遭只有虔誠服侍他的和尚或者為他授課的仁波切,年紀小小的他所經之處,所有的人皆行頂禮,跪拜於地,誰能想像這樣的童年?達賴喇嘛說,他小時候喜歡玩鉛兵組合,他稍長時,甚至將鉛兵全改鑄成和尚,然後以和尚俑來玩戰爭遊戲。我所看到的十歲的達賴喇嘛仍然保有童心,以我的眼光看他,他似乎永遠是那個在布達拉宮裏自己玩遊戲的孤獨小孩,這是為什麼他不排除訪客,喜歡旅行,他總是一點也不吝嗇地將自己有限的時間分給別人。 達賴喇嘛在九0年出版了他的自傳,他明白在自傳的序文中指出:「無論達賴喇嘛的稱謂如何,均非我的本意。我認為<達賴喇嘛>是一個展現個人職務所繫的頭銜。在下只是一介凡夫,一個不經意間走上僧途的藏人。」我認為這段話是達賴喇嘛最真誠的自我身份認同,也直接証實了他是一位明理通達、不世出的高僧。 僅管在訪問達賴喇嘛多次後,對他的個人印象和行事作風已十分仰慕、崇敬,但曾經也發生過二件事情令我十分驚愕。九四年五月在達蘭沙拉訪問他時,他因剛從莫斯科回來,有嚴重時差,訪問過程中,我突然看到他在打哈欠,這個經驗對我真是無可言喻,我有些難過,也有些不能適應,我不知道為什麼這件事對我的衝擊如此大,後來我和我的醫生朋友聊起這件事,我的醫生朋友是德國女人,曾經也多年在印度學佛,她問我為什麼這麼難過,我說我把達賴當成聖人,在我的教育裏,聖人不會打哈欠。她很嚴肅地說,聖人也是人,為什麼聖人不能打哈欠呢?我的朋友說得也沒錯,我也逐漸明白,達賴喇嘛也是肉身,他既從未有裝飾之心,而我又如何能以世俗標準來評斷他呢? 九七年春天,我到達蘭沙拉專訪過達賴後,因為大通訊社的轉載,受到全球的重視,達賴辦公室為了報導中的一句話特別來電和我澄清,我把錄音帶中的訪問錄音反覆聽過幾百次,我發現,原來,達賴喇嘛在接受我訪問時不小心將「台灣政府」說成「中國政府」(CHINESE GOVERNMENT),也因此,那句話的意思不符合原意,達賴辦公室這麼說,但我要求他們也重新聽一次錄音帶,辦公室卻說,他們的錄音帶上達賴沒說過「中國政府」,可能我錄時錄音機方向跟他們不一樣,所以沒錄清楚,我怎麼告訴他們,我的錄音帶上達賴喇嘛清清楚楚地說二次「中國政府」呢?我怎麼跟他們說,達賴喇嘛當時不小心說錯了嘛,這也沒什麼嘛,每個人都會有時說錯什麼嘛,我不敢這麼說,我如何這樣告訴西藏人呢?我不是西藏人,但我知道對他們而言,達賴喇嘛是崇高的活佛,是無可取代的精神上師,許多人見達賴時必須五體投地,他們小心翼翼經過達賴所經過的空間,他們收藏達賴喇嘛所觸及過的物品,膜拜達賴喇嘛的照片,而我是什麼人呢?我只是走近達賴,跟他握握手,接受他的哈達,坐在那裏問他問題,我怎麼可以冒犯西藏人,甚至將錯誤指向達賴喇嘛呢? 今天我覺得,若我直接和達賴喇嘛提起此事,我相信他必定也很意外他自己用錯了字,而一笑置之,尤其他那麼開朗達觀,幾乎無時無地不在開玩笑,我們專程去訪問他的人坐在他面前很謹慎地問他問題,而他總是幽默地笑著,彷彿把人生一切都看透了,他為什麼必須像我們訪問者那麼謹慎,好像少問一個問題便無法大功告成呢?在他面前,我仍然覺得對他無所知,很可能窮盡一生我也不會有所知。 曾經有人也問過達賴喇嘛,難道您從未懷疑過您自己的確是達賴十三世的轉世嗎?達賴喇嘛很誠實地說,「我當然也懷疑過,但是,每當我想到我與達賴十三世擁有許多共通的興趣,如我們都收藏手錶和念珠,這便讓我放心不少」,達賴喇嘛五十六歲那年也說,「檢視此生經歷,以及以佛教弟子信念見証,我毫不遲疑地認為,我在精神上與達賴十三世、白觀音及佛佗相應。」 我想,根結之處便在於信仰,如果你不相信佛教的輪迴之說,不相信達賴喇嘛已有六百四十六歲,他便是他前世的轉世,如果你懷疑,在青海一個農家中,二歲的達賴走向一群尋找達賴十三世轉世的使者,他向使者說出一些只有達賴十三世會說的話語,而且他的腳上還有一個轉世的胎記,如果你懷疑達賴喇嘛的身份,那麼你便很難暸解達賴喇嘛,也很難真正暸解西藏文化。 每次訪問達賴後,我總是很懊惱,為什麼我不能拋棄工作上的職責,去問他一些我真正想問他的問題呢?我想問他關於輪迴轉世的問題,我想問他,達賴喇嘛,您覺得一個凡人如我,有可能參透自己的身世嗎?我的前世是男人還是野獸?我想一個下午都只和他談轉世之謎,還想問他,他有沒有辦法阻止自己不再轉世?或者俗人如 我可不可以設法讓自己轉世成一顆樹?或海豚? 達賴喇嘛究竟是誰呢?那要看問這個問題的人自己是誰?人若懷疑達賴喇嘛,那大約便是懷疑他自己,你對達賴喇嘛所發出的問題其實是你對自己所發出的問題,人是從那裏來的?人要去那裏?人的生命是什麼?人對生命又有何可期望?我們所看到的他,只是我們畢全部生命智慧所能看到的他,我們有智慧可以看到他嗎? 我沒有這樣的智慧,而我常期盼我擁有如此的智慧。 (本文多年前刊載於聯合文學月刊)

|

|

| ( 不分類|不分類 ) |