字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/02/10 19:50:53瀏覽1292|回應0|推薦15 | |

一個有酒有煙的夜晚

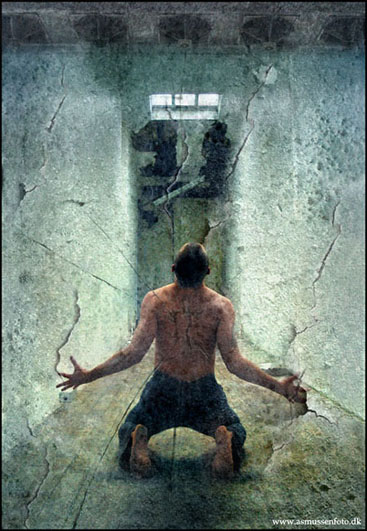

短篇小說

他的話很少,大部份時間都在沉思、或用著一隻鉛筆不停地寫。我們的對話很少多過十個字。這沒關係,我也是愛安靜的人,不吵的室友其實很好,話多說無益,總是這樣的。每次抬起頭看他,那支鉛筆好像就短了一節。 那天不同,我農曆生日,問他你喝不喝米酒,他冷冷地淺笑了一下,我要他們準備了米酒與菸,晚飯後送進來。 一大杯米酒下去,新室友就願意說話了;他說,你猛,關進這裡第一次喝到酒。我說,能跟這樣一號人物喝酒,也是榮幸。 「搞毒的都那麼賺嗎?」 「可難講,有命賺沒命花,你身邊每個人都有理由立刻把你做掉。」我說。 「嗯,毒啊,我沒碰過,到現在也沒。」 「想嘛知,你的級數哪唔呀低。」 「別這樣講,出來混沒什麼高低,只是,我們這種人隨時要清醒。」 望著小小窗外的天,新室友緩緩地說。 他有著年輕,黝黑而光滑的皮膚,沒有刺青、刀疤什麼的,應該小我個十來歲,但,江湖上我算什麼,他才是一號人物。 在檢方指控的五條人命中他只承認兩件與他有關,但道上之人都相信終結於他雙手下的人難以估算。 「你判無期?」他問。 「唉,這廂難過了。」 「呵呵……好過啦,你們隴是死刑啦無期的,然後一審二審三審下去,判個十五年,七八年就出來了。我看多了。」新室友重重地吐了口菸:「我才難回中原了 ( 註一 ) 。」 「啊,喝酒吧。」我說:「出來跑,總是有要還的。」 江湖上的狠角色多著,可像他這種衝動的危險份子可還是少數,總之對於白的黑的,他都是沒人敢惹的傢伙,但就我所知,都是江湖恩怨,應該是沒有欺壓百姓之類的事。 「喝喝酒很爽,毒就別碰,真的。」我說。 「你告訴我,那種東西是什麼感覺?」 「被你考倒,真難形容。」我咂咂嘴:「難以形容。」 「你自己不碰吧。」 「當然,只是偶爾新東西到,試貨一下,很小心,我們知道那東西的可怕。」 「那就說一下什麼感覺吧。」 「這也是。」 「我說『四號』好了,一開始打,那種快感會有閃電一樣瞬間迷漫全身,有被電電過吧,你想想看是快感像電一樣流竄全身是怎麼樣?等暴發式高潮結束後就是綿密的快感,舒服到你忘記你還活著,在之後的三、四個小時裏,沒有任何感覺,只有全部感官高潮,你像飄在雲裏面,像不在這個世界上。」 「可怕,無法體會。我曾經痛揍一個打了藥的傢伙,被打得快死了都沒感覺一樣,還對我笑,在地上打著滾。」 「嗯,世界全不見了,只有你的感覺還在,你就是世界的一切,沒有任何其他人與物的存在。」 「所以,幾乎用了的人都回不來了,我幾個小弟碰了藥被我趕走,混到後來下場都很慘。」 「我貼身的人絕對不能碰,只有外圍的須要驗貨與交易、見不到我的才不管。」我說。 空蕩蕩的走廊傳來匡噹匡噹的腳步聲,新室友忙著藏酒與菸,我示意他停下,看守所管理員走到門口瞪著我們,我舉起杯子向他示意,他板著臉對我揮揮手,就走了。 「幹XX,你花了多少錢在這裡啊?」他問。 「我只是想活著出去。」 「你怎麼開始搞毒的?我在通 ( 註二 ) 時你先被抓,我有在報紙上看到你的報導,以江湖生意來說,你也是搞得有聲有色。」接過我的菸,他說。 「我想都沒想過要做這種像天借膽的事。 我家是開家具工廠,做櫃子椅子神桌什麼的,規模不小,還有自己的品牌,到我已經是第三代,後來括投資不當,生意倒了,我爸把一大筆債丟給我就自殺了,我是獨子,才三十不到,能怎麼辦? 我們家具的木材大多來自東南亞,所以對泰緬越都很熟,認識不少當地華僑,我答應在原木中藏毒,設計了新的夾藏方式,第一次就成功了三十公斤,天啊,你不敢相信我分到多少。哼,全部債務清了了。 人呀,貪欲也像毒品,一被滿足就不停地想被滿足。成功幾次之後,上游的集團被抄,我帶著錢躲了起來,呵……那時真的像那句玩笑話說的一樣『窮得只剩下錢』。躲了一年多,我找到一伙人,建立自己的生意。」 「除了膽識,你的頭腦一定很好,很少向你搞到那麼大還都沒有前科的,賊頭 ( 註三 ) 都拿你沒法,幾次大行動都抓不到你,他們都叫你『貓鼠劉 ( 注四 ) 』呀。」 「唉唉……那又如何,現在還不是在這裡。」 「毒品真正單位重量最值錢的生意呀,呵……」 「嗯,其實,興哥,你才是我久仰大名的人物。啊……現在,南北二路 (註五 ) 已經沒幾個被大哥有被人敬重的義氣了,真是英雄出少年!」我舉起杯子與他乾了。 「哼,『大哥』……在江湖,回頭看只有苦澀,還真不敢相信自己這樣走過一回。有時可能就得像打了藥,迷迷茫茫半麻醉,才能走過來。」興哥慢慢地說著,我覺得他或許有著深沉的悲哀。 「興哥,我倒很想問,殺人,是什麼感覺?」 「啊!混了那麼久,你沒殺過人?」 「老實說,沒有。當然,做這種妖魔鬼怪的生意,下面的人都會去幫我們辦事,只要交代,他們自然知道怎麼辦,應該懂吧!我自己,沒有。」 「那你想知道什麼?」 「我只想知道,殺人是什麼感覺,一個活生生的人在前面,你掏出槍,子彈貫穿他的身體,再看著他逐漸失去生命,最後死去,那是種什麼感覺?」我問。 「被你這麼一講,殺人好像成了一種儀式。」興哥抓抓頭說。 「不可否認,在這樣的世界裡,殺人有時真的是一種儀式。」我看著乘酒的寬大鋼杯,酒汁裡倒映著憔悴的我的臉與似乎永遠不服輸的他的臉。 「我可不是嗎?我也從沒想過會殺過殺人這件事,在那一瞬間,我在他前面,時間似乎只有給我一個選擇,就是殺了他。」 「第一次殺人呢?會比較震撼嗎?或害怕?」 「第一次殺人? 啊……我是非常衝動的人,以前做學生,表現得也都不錯,也唸了公立的專科,年輕、血性,總是看不慣很多事,不能理解一些人為何能幹下可惡的行為。日子就在爭奪一些虛幻無形的東西而打鬥、廝殺中度過。到後來,學校沒得唸、家也回不去。 有一個在學校我很喜歡的女同學,一直被一個愛戀她而得不她的學長暗中騷擾折磨,沒有人能為他做什麼,因為那個男人總是暗中搞,所以死不承認。我去找他,他一副強辯刁鑽的模樣讓我想都不想抄起球棒就死命的打,嗯,沒錯,就這樣活活把他打死了,就這樣一棒一棒地看著他斷氣。我覺得他說的一個字一個字都刺入我心裡,我想讓他知道他的荒謬,我更想用語言咒罵他,但球棒已經飛出去了。」 「那就是你殺的第一個人?」

[ 上 ] |

|

| ( 創作|小說 ) |