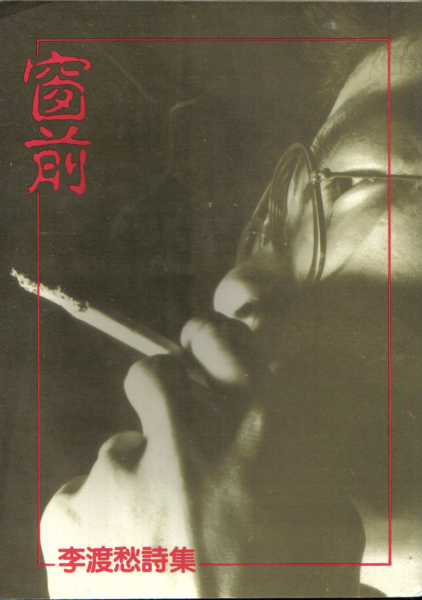

我的第一本詩集《窗前》於一九八八年六月出版,為「曼陀羅詩叢」七號。書前有一題為「開卷」的短文,書後有跋及作品年表。封面是我個人的一張臉部特寫的側影,他們說:「那就是李渡愁!」沒錯,確實是李渡愁,那年我二十八歲,前一年,剛在「國軍文藝金像獎」獲得散文金像獎。

捫心自問,倒底有甚麼理由,讓我非做「詩人」不可?換個簡單的陳述,指的就是我怎麼看待自己與詩的關係,並讓它成為可能?「詩人」二字,此處則勉強指稱一個詩的創作者俱典範作用的創造性參予,於語言文字的理知與感性開拓,面對情感的執持,勉力於一種虔敬的生命態度,其涉入理想與價值的關懷,可以之為類宗教的超越性情操看待。所以,若以《窗前》為例,我猜測,一個詩人的第一本詩集往往可能注入過多的「焦慮」,甚而延伸出一種作者個人對存在意識的理念與呈現方式。當然,詩的創作者將夠量的作品結集成冊,在詩的創作過程及因之產生的閱眾之間已俱典範作用,其所謂「焦慮」,則可概略視之為一種創作態度的影響因素,或謂關注的延異。我們試以波特萊爾的《惡之華》來解析這個概念:

波特萊爾(1821~1867)在世界文壇上被譽為莎士比亞以後最偉大的歐洲詩人。 他那唯一的,也是使波特萊爾名垂不朽的詩集「惡之華」,於1857年初版刊行,問世之後,曾因妨害風化的罪名,奉令刪除其中六首,作者被罰三百法郎罰金。全書分成五部分,「憂鬱與理想」「惡之華」「叛逆」「酒」「死」,這些作品是作者從21歲以後的二十年間,窮畢生之力完成的嘔心瀝血之作。1861年再版時,加入「巴黎素描」十八篇,成為後世的定本。這位不幸的天才,像尼采一樣,死於母親的手臂上,享年46歲。著名評論家亞那托爾.法蘭斯給他的美譽如下:「波特萊爾不是敗德的詩人,而是與此全然不同的罪惡詩人。他的道德觀與神學家們的主張相差無幾,原罪的教義,在「惡之華」中達到最高的詩性表現。」本書今日已經成為詩壇最具創意和表現力的名著。

〈我在博客來書籍館發現了這段文字,我把它借用在這裡;這一段文字寫得很好,把我要表達的概念,給表現得恰到好處。其網址為www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php〉

另一個經常圍繞著詩人的概念的是「超越性情操」。這個概念與當時我使用「渡愁」為筆名的理由,意義上差可比擬。現在看來,《窗前》這整部詩集的內容,確實仿似「渡愁」一般;「愁」是一種「焦慮」的影響,若著眼在「渡」,就像達摩一葦「渡」江,欲成其道業美事,這「渡」字,感覺上挺有力道的;在詩的層面,「渡愁」則是要渡過千古的愁緒。因此,「愁」這個字,在意義上就有擴延的或多層的解讀。若純粹提取「愁」的形上認知,它便在個人的知識、情感與行動整體所構成的概念象徵,俱有一「自我覺醒」的功能特質。「渡愁」二字聯繫了一個存在性的行動作用,它必然是覺醒的,意欲攫取詩的真理。

寫詩,朝向一個無限的可能性,在自由的那個層面,作者透過每一首詩,企圖建立自我的存在價值。創作上所謂的「焦慮影響」,它是一種內在驅力,在必要時應被理解為一種自由的多元取徑。沒有「焦慮」則不成其為創作,在自由的面前,無限的可能在召喚你,並使你懂得體察自身的不足;帶著憧憬,你得激發自身的未來想像。每一首詩,都意謂著一個被達成的踐履,一切的創意被埋伏在你的想像經過的地方,「焦慮」這個符號,因此漸漸被擲入創作的本質,而透過文本的呈現,表達創作者的觀世哲學與觀物態度,直到一本詩集印製、付梓。

《窗前》裡的第一首在刊物發表的作品是〈沉默〉,時間是一九八五年六月,是《秋水》詩刊接納了它。此後,我與《秋水》保持了兩年多的投稿關係,直到《長城》出現為止。〈沉默〉的結尾是這樣寫的:

讓視線是一雙青鳥吧!

我們要堅持這樣的路徑

輕輕 滑過

雲絮的邊緣

滑過

雨後的山河大地,還有

太陽的永恆...

《秋水》涂靜怡主編,非常照顧年輕的作者。我與涂主編有一面之緣,也通過幾次電話,叨絮了些生活及創作的瑣事。我轉向做《長城》,是向詩表達了一個決心,也渴望與詩建立一份可密藏終身的關係。但長城只做了兩期,礙於經費,只好煞車。這個過程很憋扭,不順心,卡了雜七雜八的現實困窘。但不影響我對詩的感情,詩成了我今生唯一不變的戀人,整部《窗前》,我向著詩表露了自己的癡怨與愛恨,當然更確切的說,是自己在那個文化背景的徬徨處境。

那個時候,我有一點自知之明,就是,老覺得自己的詩寫得不是很高明。這個困擾放在現在的思想框架,知道是甚麼原因了,那就是我一直被「詩」這個東西束縛住了。用情太深了吧!束縛,放不開,心裡邊有一個無形的枷鎖,認為詩一定要怎麼去寫,才叫寫詩;所以,這個問題變成一個很好的現實教材。當然,站在較高的觀點來看,詩確實沒有一定的規範要怎麼寫,可以說,我們都被「詩」欺騙了。被一種先入為主的、斷章取義的傳統抒情觀所綁縛了,待走出唐詩宋詞的迷宮之後,在思想的極處,才豁然開眼,哇!天地人間,這麼寬,處處無詩,處處是詩。

觀念打不開,連帶的閱讀品味也受影響。那幾年很用功,也讀了不少的書,尤其是詩,新書、舊書,只要眼目所及,也都勇猛掠奪。問題在於創作本身,不得要領。光為了寫出好詩,我們的身形與世界,都浸泡在詩裡,把自己搞得一點都不像詩人。我記得王志堃跟我說過一句話,他說:「渡愁!我們應該懂得互相欣賞!」除了詩,還有人。我心裡想,志堃是個口拙的人,怎麼會說出這麼文謅謅的話來?志堃的意思是說,要「跳」出來,不要被「意象」綁死了,但也許他有其他的意思;我當時只是愣在一邊,沒有意會過來。那時,「新陸」在他手上,「長城」在我手上,我們各忙各的,但不時發生口角;許多年後,我才悠忽醒來,明白了他的意思,他也已死了許久。

九O年代以後,我去搞「人文攝影」,把所有的時間、精力都投注在黑白的攝影創作裡。一夜,在暗房裡洗照片,看著、看著,人的影像就緩緩從顯影劑裡跑出來,很是感動。那種素樸的美,刺了我一下,忽然之間,血液舞動了,我好像懂了甚麼。我終於知道我的詩的問題出在哪裡了?那就是,「人」味,「人」味是最美的。喔!原來我的詩少了「人」味,一種被歸檔於美學世界的「人」的味道! /雪硯閱讀之一

2008/12/07

字體:小 中 大

字體:小 中 大