邵族迎賓舞

(台灣)

歌名:迎賓舞曲

作詞:汪寬志

作曲:蔣喜雄,陳清文

編曲:張木榮

演唱:盧靜子與正東合唱團

舞名:迎賓舞

編舞:田春枝老師

土風舞音樂:鈴鈴唱片RR-6047集;弦歌錄音帶C.C.S.第7001輯

這首歌跟舞聽起來好像很簡單,因此內容介紹應該很單純才對,進一步探討之後才發現到原住民文化是如此的寬廣與繽紛.

我在讀小學的時候,那時候的原住民(那時還沒有"原住民"這個名詞,我們稱呼為"山地同胞")分類還只有九族(這九族是:阿美族,泰雅族,雅美族,鄒族,排灣族,魯凱,布農族,卑南族與邵族.),邵族是其中人數最少的一族(原來就已經是邵族了,為什麼到了民國九十年民進黨政府還要給他們重新"正名"一次,我實在搞不懂.).有人則說九族裏面沒有邵族,是賽夏族,邵族是第十族,跟我小學時候背的剛好相反,可是國39年就已經有邵族的勞軍團了耶!詳見下述.

台灣高山十族:

傳說中邵族祖先在追逐白鹿時,無意間來到了日月潭,發現周遭風光明媚且資源肥美,是個可讓子孫世代生存的地方,於是舉族搬遷於此.這個地方因此被叫做"水沙連".(青蛙老師註:沙連(發音:Soalian)為住在彰化山邊的原住民稱呼住在山裏面的原住民的稱呼,邵族人遷徙到日月潭這邊,因為有水,因此成這塊地為"水沙連".(另有一說,因為日月潭一帶原是水沙相連的淺水沼澤,故名水沙連.).由於水沙連這塊區域有山脈,丘陵,盆地,河川與日月潭,這個豐富的自然環境使得邵族人可以從事採集,狩獵,漁撈和農耕等多元化生活型態,讓邵族人發展出自己的語言,宗教,文化等獨特的文化特色.)

白鹿的傳說:

(以下故事引用台灣原住民文化產業發展協會台灣原住民神話與傳說,版權為台灣原住民文化產業發展協會所有;圖片引用俄羅斯網站https://bkrs.info)

很久很久以前邵族祖先帕達木和十幾個族人出遠門,準備十五天的乾糧,用竹子筒裝粟米,還有生山芋及生蕃薯.在上山好幾天,都沒有收穫,於是帕達木和族人們就到了一個山洞裡休息,過夜後出來打獵,經過那麼多天而毫無收獲,總不好意思空手回到部落,讓等待他們豐收回來的家人失望,因此雖然知道糧食已所剩不多,但是繼續追捕獵物的企圖越來越強烈.有一天,一隻獵犬吠得好厲害,在叢林繞來繞去,最後有幾個人看到獵物,驚奇的發現不是大山豬,也不是野兔,而是一隻從來沒有見過的白鹿.

這時,他們由失望轉為振奮,開始全力追捕「白鹿」,可是連續直追了好幾天,卻不見白鹿的蹤影,獵犬卻仍不停的追尋,帕達木和族人們,不甘心肥美的白鹿跑掉,於是拿起弓箭和配刀繼續追蹤,只要獵犬叫,他們就跟著跑,一直跑到今天的南投魚池鄉,終於又見到白鹿的影子,還看見白鹿突然跳進一片大湖中,就是今天的日月潭.

帕達木:

大家又餓又渴,只好跟著狗兒到水邊喝水,這時他們泡在水中的腳邊出現許多肥美的魚,

因為他們一向住在山上,吃過山豬、兔子、鳥肉、蛇肉等等,卻沒有吃過魚肉,大家開始幫忙抓魚、烤魚,把吃不完的烤成魚乾,當「乾糧」,也解決了回程食物的問題.

帕達木和族人們回到家鄉後告訴族人,他們發現新天地的冒險故事,族人覺得很驚奇,日子一天天過去,冒險故事逐漸被遺忘,帕達木卻念念不忘那個美麗的地方,於是他決定帶著家人遷村,有近一百人跟隨帕達木,沿途找尋作了記號的樹木,所以他們很容易就找到了.跟隨而來的族人們就推舉發現新天地的「帕達木」為邵族第一代頭目,於是帕達木在今天的日月潭拉魯島附近,一棵三十個人才抱得住的巨大「茄苳」樹下,召集族人向樹神發誓:從今而後,不論富貴貧困,永遠不會搬離此地,只要茄苳樹長出一片新葉,邵族人必增添一人,同時茄苳樹也成為邵族的聖樹.這就是邵族的白鹿傳說.

邵族在邵族語(Thaw)是"人"的意思,現在說的伊達邵(Ita Thaw)意思是"我們是人".

邵族從17世紀末就已經存在台灣了,歷經清朝統治,乃至於日據時代,到現在民國時代,這中間歷經種種變遷,人口數愈來愈少,現在只剩幾百人.(原民會資料只公佈到民國102年7月資料,包括全台閩地區,邵族人只剩下733人,而仍居住在日月潭地區的邵族人只剩300多人).邵族除了有自己獨立的語言邵語之外,在文化上跟其他族差異也頗大.(註:有關水沙連最早的文獻是在清朝康熙23年,也就是1684年,首任諸羅知縣季麒光在"台灣雜記"中提到水沙連的名詞和地理位置,由此可知,水沙連早在1684年之前就已經有了這個地名.)

台灣雜記/台灣記略(作者分別為:清季麒光; 清林謙光)

在這裏青蛙老師簡單介紹兩個邵族傳統文化跟舞友們交流,一是祖靈籃;二就是跟我們這首舞有關的傳統歌舞文化.

祖靈籃:

祖靈信仰是邵族宗教特色之一,邵族人把對祖靈的信仰實體化,將籐編成的籃子,裏面盛放祖先遺留下來的物品,包括衣服,飾品,珠寶...等等,稱為ulauwan,作為祖靈存在的象徵(是否就像漢民族的祖先牌位的意思?).祖靈籃的由來也是有一個故事.文獻中記載,當年祖先遷移到日月潭時,當時有一位頭人的妻子生下一對雙胞胎兄弟,臉的顏色剛好一黑一白.在邵族的傳統觀念中,生雙胞胎世不詳的預兆,於是就把黑臉的嬰兒丟入日月潭中淹死.第二天,雙胞胎的父親做夢夢見他那黑臉的小孩跑到他的夢裏來跟他說話,大意是:"今日我已死,此後族人每戶人家必須準備一只籃子,裏面要放祖先的衣物,做為祖靈的居處加以供奉,不得有誤,否則將遭致大禍.頭人醒來後,便將此夢告訴族人,大家寧可信其有,不可信其無,因此都非常的害怕便紛紛供奉起祖靈籃,做為祖靈的象徵.(也有台灣人用閩南語俗話"公媽籃"來稱呼祖靈籃.)

邵族祖靈籃:

邵族歌舞文化的起源:邵族的新年為農曆的八月一日,舂石音依例都是在農曆七月的最後一天夜晚,也就是除夕夜舉行,這也是邵族豐年祭的前奏曲.早期的這類的活動只允許族中婦女來進行,男人在這一夜是不可以到舂石音的場地,他們必須在公廳裏準備狩獵事物,而且這一夜男女也不得同房.

1931年日據時代,日月潭進行水力發電工程,居住在日月潭的邵族人被移居到卜吉庄,也就是光復後的德化社,現在的日月村.當觀光客到日月潭遊覽時,邵族人就是以舂石音表演給遊客們欣賞,遊客們也會打賞錢給表演人員.

台灣光復之後,當時比較出名的是毛家的女兒叫做毛阿金,不但人長得漂亮,歌也唱得好聽,舞也跳得漂亮,毛家這一團歌舞團的團長就是毛阿金的爸爸,叫做毛信孝.老蔣總統到日月潭,乘船到德化社視察時,就是由毛家的歌舞團在碼頭迎接,並以邵族傳統歌舞來歡迎老蔣總統.老蔣總統對邵族的傳統歌舞與舂石音時分的激賞.當時毛信孝就有了"毛王爺"這個暱稱.後來在民國39年,老蔣總統安排毛王爺率領族人到上海,定海,舟山群島等地去勞軍,當時國共還在內戰,邵族人是冒著生命危險搭著軍機前往表演,也因此邵族人得到政府一些特別的待遇.

後來毛阿金把邵族舞蹈改在室內舞台上表演,受到遊客們的喜愛.由於觀光舞蹈表演的收入不錯,又有平地人慫恿另外的石家也成立一個表演場,爭搶觀光客資源.

接下來就要介紹我們土風舞界所跳的邵族迎賓舞的由來,以及釐清外界對本舞到底是哪一個族群的舞蹈的紛爭.

邵族的新年為農曆的八月一日,無論逢年過節,歲時祭儀,一定會有邵族特有"杵歌".杵歌發展至今,不但是日月潭著名的八景之一,它特殊的曲調成為人類的瑰寶,被列為世界38首著名民歌之一.

杵歌分為"杵音"和"歌舞"兩部分.所謂的杵音就是婦女用木杵在石板或石臼中舂米去穀殼石的聲音,又稱為舂石音.表演的木杵編制有7支,其中有4支長的,3支短的,長度從160公分到240公分.杵音會因為石板的厚度不同,木杵的長度不同會發出不同音高的聲音,形成悅耳的音符.

邵族杵音:

邵族的傳統歌舞除了出現在歲時祭儀之外,還有一個特殊的場合,那就是觀光舞蹈.說來也心酸,邵族人歷經日本人建電廠部落遷移,漢人移入的擠壓,社會的變遷與經濟的壓力,造成生計問題.後來在台電公司跟地方政府的輔導之下,將他們的歌舞表演給觀光客欣賞,也成為最早被觀光化的原住民.

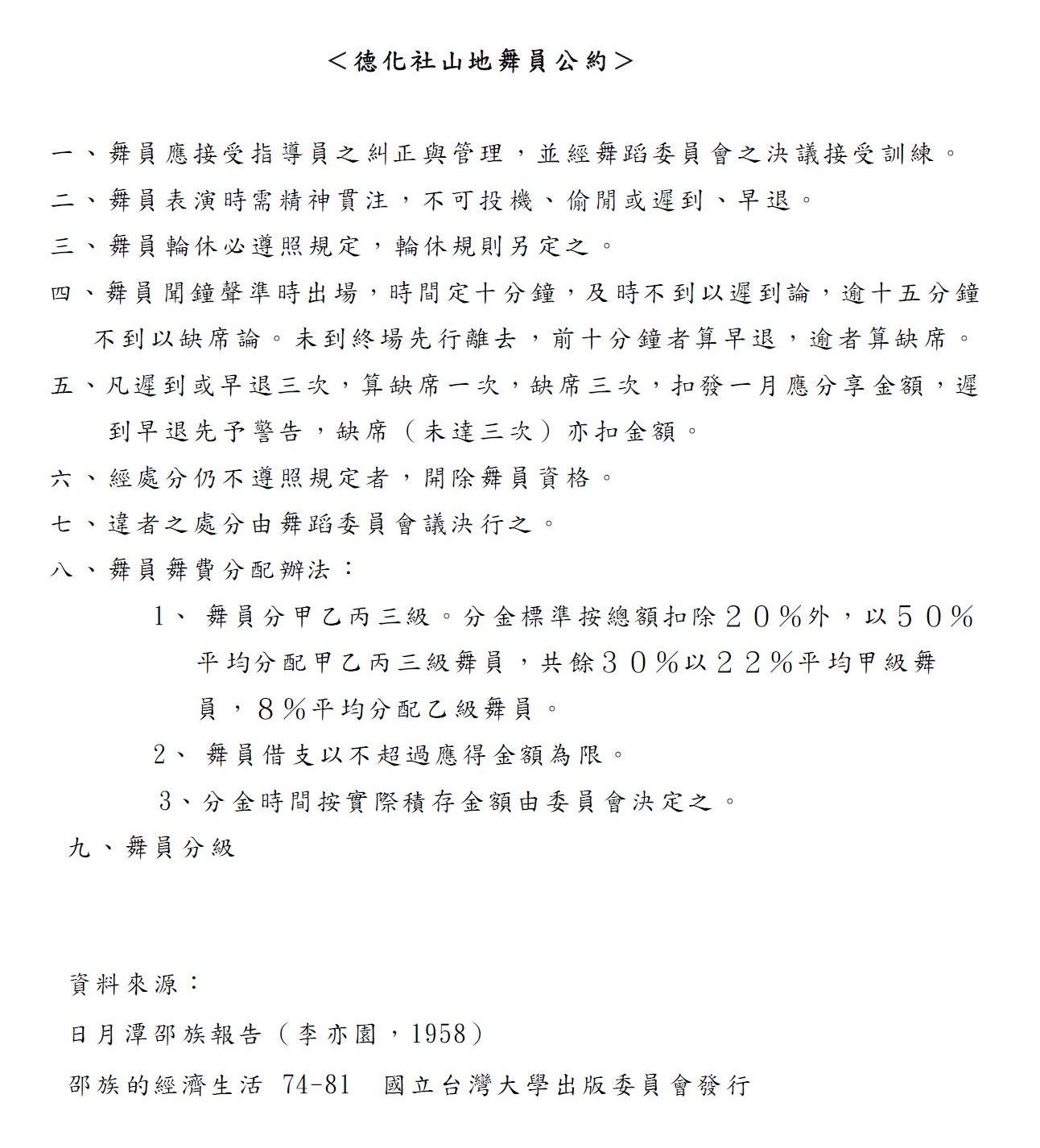

邵族的觀光舞蹈有一點像合作社性質,平常在家裏做事時都要穿好表演的服裝,因為觀光客甚麼時候到不知道,萬一準備來不及,耽誤了觀光客的時間,可能就表演不成啦.有時因為觀光客路程耽擱,半夜才到,大家也是要起來集合表演,這樣才慢慢的改善家計.在文史工作前輩陳奇錄老師與李亦園老師的"邵族調查報告"中有提到,為了維持演出秩序,這些表演團體都還訂有"歌舞公約".公約中規定誰穿甚麼服裝,要拿哪一支杵,甚麼時間上場表演等等規定,就好像一個共生的部落社會.前面說了,當年的路況不是很好,觀光客到的時間也都不一定,不管你在廚房做菜,或者吃飯等等之類的事情,一定都要把表演衣服穿著,隨時待命集合表演.

德化社山地舞員公約:

觀光舞蹈表演:杵歌

以上介紹那麼多有關邵族的起源,邵族的文化,杵音與杵歌,還有傳統歌舞的發展,只為了鋪陳下面這一句話:邵族迎賓舞的主旋律就是我們熟悉的山地賞月舞,也就是邵族杵歌的旋律之一.

本舞為田春枝老師所編,在民國68年9月在省訓團教授.音樂採用的是阿美族盧靜子老師演唱,由鈴鈴唱片所出版的版本.鈴鈴唱片公司在台灣光復後保存台灣,客家,以及原住民各族本土傳統歌謠部分站有非常重要的地位,到底鈴鈴唱片出版了多少有關原住民的歌謠唱片到如今仍是個謎.我們從目前可以蒐集得到資料來估算,最早的FL系列的"台灣山地民謠"給唱片中盤商的目錄中有68張,後來發行的RR系列有30張,每張唱片以12首歌計算,從民國50年到民67年之間,鈴鈴唱片至少出版了(保存)山地原住民歌謠將近1200首!!

鈴鈴唱片RR-6047集

有關鈴鈴唱片的歷史以及出版品內容,例如鈴鈴唱片的老闆洪傳興先生背著重達15,6公斤重的日本赤井牌盤式錄音機到處趴趴走(其實是開著車走啦.),到了某一個部落,架好麥克風跟錄音機之後,就開始吆喝叫大家出來唱歌,他就開始錄音;還有就是作詞作曲者列了那麼多位,靜宜大學黃國超老師到部落去訪談這些作詞作曲者本人時,有好幾位都哈哈大笑說,那只是掛名唬人的啦.因為在民國5,60年代唱片盜版非常猖獗,洪老闆把這麼多部落的好朋友們的大名都列上去,主要是嚇唬那些盜版者:”我的這些唱片是有版權的哦”.這些點點滴滴的歷史故事以後有機會再做專章介紹.這裏僅介紹有關邵族迎賓舞相關的資料部分.

盧靜子老師是阿美族人,除了唱歌之外還會填詞編曲.在民國58年參加正聲廣播電台歌唱比賽得到第二名,開始她璀璨的演唱生涯.盧靜子老師在原住民歌謠界是一位非常重要的人物,我們土風舞界很多山地舞的音樂都是採用盧鏡子老師的歌曲,例如說阿美三鳳,阿美族迎賓舞,跳月.....太多太多盧老師演場的經典歌謠在在出現在我們的聯歡場合中.由於盧老師是這樣一個傳奇人物,有關盧靜子老師的介紹也需要另外開專章介紹才介紹得完,在這裏先略過不表,以後找機會再做介紹.

盧靜子老師:

年輕時代的盧靜子老師:

(紅到餐廳駐唱_01)

(紅到餐廳駐唱_02)

盧靜子老師: (2015年)

田春枝老師在民國68年發表本舞時的舞名為"迎賓舞",用的音樂為民國58年6月出版的鈴鈴唱片RR-6047集,由於編舞者田春枝老師是阿美族人,演唱的盧靜子老師也是阿美族人,因此本舞理所當然的被認為是阿美族的舞蹈.然而本歌曲的主旋律很明顯的是來自邵族的杵歌,是否因此土風舞界就把舞名改成"邵族迎賓舞"?這不得而知.外界,包含這兩族的族人,也在爭議這首歌跟舞到底應該屬於哪一族的,但是這首歌跟舞的來源如青蛙老師上面所述,是很明確的,各有所屬.這首歌舞到底要歸屬何方....何不大家一起共享呢?

田春枝老師:

田春枝老師小檔案:

族別:花蓮馬太鞍阿美族

學歷:國立台灣師範大學教育系畢業

國立台灣師範大學教育研究所

著作:山地土風舞20餘支

國語日報「山地采風錄」專欄

東部海岸阿美族歌舞之採錄與研究

(民國102年10月11日過世)

本歌歌詞音譯:

Naluwan do inanayo o hayang.

Naluwan do iyanaya o hayang.

Ho inaluwan do iyanayao .

Fula fula yang do falangawhayatayini.

Romadiw do hayanaluwan.

Naluwan do iyanayo o i yang hey.

naluwan do iyanaya o hayang.

Ho inaluwan do iyanaya o.

PS:孫湯玉惠(阿歷)老師在民國97年也用本曲新編一首阿美族舞蹈,舞名為"迎賓哪嚕灣" ,於第六屆台灣之舞營中教授.跟本舞不一樣,各位舞友們可不要弄混嘍.

參考資料:

1.邵族歌舞文化之研究:國立台灣體育學院體育研究所,洪淑玲碩士論文,民國94年12月.

2.台灣學誌第四期:靜宜大學黃國超老師,民國100年10月.

3.台灣原住民神話與傳說:台灣原住民文化產業發展協會

4.俄國網站БольшойБКРС:https://bkrs.info/

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大