展現菩提心-大悲咒觀音42手眼修持 / 恆長法師-慈悲服務社

恆長法師20180331晨間開示

展現菩提心

各位師兄師姐早安!這是今天的Dharma Espresso。

許多年前,大約在1990年左右,我遇到一位男居士,他經常去洛杉磯的一間寺廟。在見過2,3次後,他問我:“師父,我過去經常在週末的時候帶著太太一起去別的道場,我們會供養,會在大寮裡幫忙,做一些雜事。我們很虔誠地供養、做志工,盡心盡力來護持道場。今天聽了您的課後,我有一個問題想請教您。在別的道場,師父告訴我:“你要努力生起菩提心”

我想,我每個週末都在道場做志工,那就表示我已經生起菩提心了,但是為何師父說我沒有呢? 於是我跟他請教,他給了我一本名叫‘如何發起菩提心’的書要我讀,我讀了,但還是不明白。師父也告訴我,如果我要生起菩提心,記住始終秉持“上求佛道,下化眾生”的信念。現在我這麼認為:平常週間我努力工作賺錢來養家、撫養小孩,週末就在道場做志工,這樣不是表示我有生起菩提心了嗎?師父說如果我們沒有生起菩提心,即使我們做善事,那也只是邪道。我不明白這個道理。我真的非常虔誠,每天在家裡都燒香禮佛,做各種善行,不論何時何地我都會幫忙有需要的人。”

我記得,當時問了他是否吃素。“沒有,我不是素食者,我只有在有機會的時候才吃素。” 他的意思是如果有素食餐,他會吃素,如果沒有,他就吃葷。我跟他談,也解釋了許多事情,但他似乎對我的答案還不滿意。跟他談過幾次後,我跟他就失去聯絡了。

這是一個讓我沉思許多的問題:如何解釋生起菩提心的意義,以及它的表徵是什麼?

從我2002年閉關出來已經超過十年了,我說過要發展菩薩道,並且把發起菩提心當作最重要的任務。於是我用出俗與入世的模式來發展菩薩道與菩提心。

最近在閉關期間,我翻譯華嚴經的十行品,在做翻譯與註解時,我一面研究經文結構,一面尋找祖師們對修持菩薩道的見解。我很高興,因為我發現我需要的東西就在華嚴經裡。

發起菩提心是要持續不斷、日俱增地開啟、滋養我們的決心,來提升心靈與打開慈悲心,也是要培養理解他人、以及能幫助改善自己與他人生命的能力與知識。這就是為何我總說,修行是持續不斷地進化。

但菩提心最重要的表現,是我們要有一個使命。我們的生活中不能沒有使命。如果沒有使命,我們就會活在自私中,永遠只為自己,有時候算計得很多,甚至過度算計;其實太會算計的人不會得到天助,有時候太過計較就不會得到好運。當我們總想著要保護自己或者只想著滿足自己的慾望,就會一直算計、操控,這樣一來就無法打開心量。算計的人通常不是有使命感的人,使命感是一種懷抱崇高目標的感覺。

這個崇高的目標會激勵我們,讓我們改善過去不好的行為,它讓我們在正要做出不善行為時就立刻警醒,當我們開始要說八卦、壞話時,我們立刻會反應並感到慚愧。我們自己並不完美,也經常犯錯,那麼為何要惡意批評別人呢?如果我們開始做出傷害別人的事,就立刻反問自己,“為什麼我想傷害人?如果他們受到傷害,我會快樂嗎?”

如果我們知道有許多弱勢族群生活在惡劣的生活條件中,當我們放縱享樂時,我們會感到慚愧而覺得需要自我節制。認知到有使命感的生活後,我們就不會想再過著自私的生活。我們會急迫地想要做些什麼來帶給人們歡笑與幸福。

所以擁有一個使命真的很棒!它給我們的生活帶來方向,每天我們一睡醒,我們的 ikigai (日語,生命價值)就非常地清楚,我們醒來是為了做些好事,而不是喝啊,玩啊,跑趴等等以滿足自己的感官。當我們醒來時會覺得生命有意義,因為我們的行動會為他人帶來快樂,而不是滿足自己的冒險精神或器量狹小的自私想法,我們會感到我們是為一個真實的使命而活著。

這是第一個生起菩提心的表現。但是在這個範疇裡還有許多更神秘的概念,下次會告訴你們。

生起菩提心有三個方向:縱向是心靈成長,橫向是善行的擴大,以及螺旋式的知識及技巧的擴大。我有一個發展的模式來呈現。

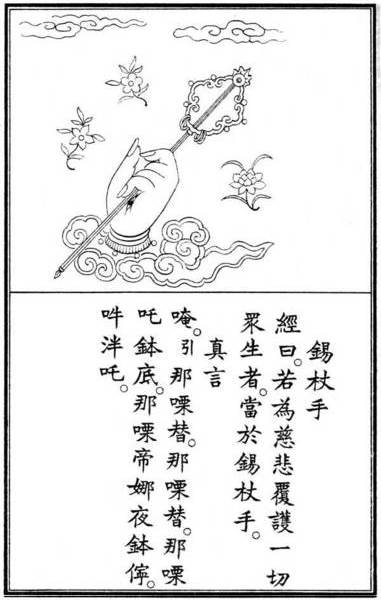

我希望在四月的最後一週,恢復菩薩道訓練時,你們都來學習。我會複習菩提心的方法論,如何修行來展現菩提心,讓我們不偏離正道。同時,我們將一步步練習觀音六手眼。

如果你想知道當你死去時能帶走什麼,唯一你能帶走的東西是你的業,我們必須帶著我們造作的業離開。但是,如果我們不想帶著我們的惡業走,我們就要造功德與禪定,這些不會丟失,會永遠跟著我們到另一個世界。

因此,現在我們可以選擇我們的路:是要造功德、福報、修專注與禪定,還是要繼續造惡業。

感謝各位師兄師姐的收聽!祝你們有個快樂的一天。

接下來我會恢復每日的Dharma Espresso。

(慈悲服務社翻譯小組敬傳)

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大