字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2022/12/16 12:39:14瀏覽1998|回應0|推薦4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

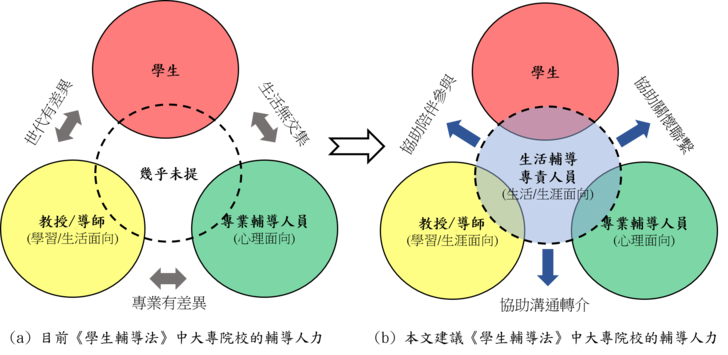

從少子化與世代差異看大學生心理輔導的破網 (發表於12/16/2022風傳媒:https://www.storm.mg/article/4656446?mode=whole) 王道維 國立清華大學學務處諮商中心主任 近日「諮商心理師公會全國聯合會」、「台灣輔導與諮商學會」和「臺灣諮商心理學會」罕見的大動作發表聯合聲明[1],對於行政院目前準備中的《學生輔導法》修法草案表達強烈的反對。這顯示出即便社會整體上對於提高校園心理健康的相關資源有高度共識,但是在具體的作法上仍有許多專業理念與實務期待上的差異。這部分值得我們進一步關注,因為在邁向少子化已成定局的未來社會中,我們不但有人口的「數量」問題,恐怕還有自殺比例高升與心理素質堪憂的「品質」問題。前者或許已難以挽回,但後者總還有改善的機會。 目前《學生輔導法》修法的主要爭議雖然來自於高級中學以下的輔導人事組織架構調整,但是筆者認為對於大專院校的部份也有兩個部分值得更加關切但尚未被重視:首先是專業輔導人力的基本配置人數,也就是多少學生人數會需要一位專業輔導人員,應該要有更為精緻與合理的計算方式。這部分筆者已經寫過文章提出可以參考的估算方式供相關單位參考[2]。希望後來不會陷入喊價式的政策調整,以免浪費資源又作不到位 但是更重要的是,筆者認為需要在《學生輔導法》中加入「生活輔導專責人員」(簡稱「生輔專員」),作為目前大學教師與專業輔導人員之間溝通世代與專業差異的關鍵人員(見圖一)。讓校園中因為社會變遷而撕裂的關係有機會縫合,並也對這群默默服務學生的人員給予應有的肯定與鼓勵,將校園輔導網絡建立得更為緊密紮實。

圖一:(a)目前《學生輔導法中》中大專院校的輔導人力。(b)本文建議的輔導人力與其結構。此處的「生活輔導專責人員」(簡稱生輔專員)可作為銜接教授/導師、專業輔導人員與學生之間的溝通橋樑。注意此專責人員是以虛線範圍表示,代表是其資格或任務可以是因地制宜,適時調整(見內文),與其他兩者有所不同。 以下我們先了解目前的《學生輔導法》中是哪些人有責任在大專院校對學生進行輔導,就會發現為何這樣的輔導人力結構無法有效幫助學生,而非僅僅是專業輔導人員不足的問題。 ◎現行《學生輔導法》的輔導人力架構 現行《學生輔導法》的輔導人力架構,對高級中學以下和大專院校並不相同。此處僅針對大專院校的部分加以說明。就筆者所知,相關法條僅有以下四處: 一、《學生輔導法》第3條第3項: 專業輔導人員:指具有臨床心理師、諮商心理師或社會工作師證書,由主管機關或學校依法進用,從事學生輔導工作者。 二、《學生輔導法》第7條第1項: 學校校長、教師及專業輔導人員,均負學生輔導之責任。 三、《學生輔導法》第12條第1項與第2項: 1. 學校教師,負責執行發展性輔導措施,並協助介入性及處遇性輔導措施;高級中等以下學校之輔導教師,並應負責執行介入性輔導措施。 2. 學校及主管機關所置專業輔導人員,負責執行處遇性輔導措施,並協助發展性及介入性輔導措施;專科以上學校之專業輔導人員,並應負責執行介入性輔導措施。 四、《大學法》第17條第1項: 大學教師分教授、副教授、助理教授、講師,從事授課、研究及輔導。 以上各條文看起來複雜,但其實非常簡單:在目前的法條中,只有兩類人士負責大專院校學生的輔導之責:「大學教師」與「專業輔導人員」。此處的大學教師顯然包括了校長、各級教授與講師(故筆者以下皆以「教授」作代表),都是有學術能力並因此從事教學工作的人,負責發展性(初級)輔導。專業輔導人員包括臨床心理師、諮商心理師與社會工作師,負責介入性(二級)與處遇性(三級)輔導。筆者也曾就兩者的工作上的差異另文說明[3],此處不再累述。 ◎現行輔導人力的困難之一:世代差異使教師輔導功效限縮 過去幾年已經有許多相關的報導指出,現在青少年的心理健康問題比過去更加嚴重,筆者此處不再詳列。但是其中一個明顯的因素是這群千禧世代或00後的學生已經是屬於「數位原住民」,成長於社交媒體的氾濫使用與家庭關係的崩解疏離中。這使得孩子成長的過程中較少有機會學習同理他人,更容易躲藏於自我的世界,也因此更害怕失敗挫折(這部分也受是到少子化影響而讓父母會比過往更多的介入學生的大學生活[4])。所以後來在學校或社會遇到人際關係或學業困難時也比較不容易調適自己的情緒,容易引發心理問題或精神疾患。 因此,當習慣在家裡被父母過度關切的青少年進入大學讀書,開始學習獨立生活的時候,所面對的是一個大家都各管各的疏離世界。理論上學校的教授們應該要接手輔導的角色(也就是導師的功能),引導學生進入未來的社會環境,但是現今的世代差異與社會校園氛圍已經讓教授很難有效的輔導學生,幾個原因略述如下: 1. 大學教師已經邁入高齡化:以全國教授人數來看,106學年屬於年輕(40至44歲)的專任教授仍有6977人,但之後每年均下滑至110學年僅剩5541人;另一方面,五年間55至59歲的教授從8千餘人增至逾一萬人[7]。也就是說,這樣高齡化的教授群幾乎是18歲學生的父母輩年紀,本來就與年輕的學生族群有的世代落差比起過往只會更加擴大。就算這些資深教授願意更多輔導學生,恐怕大部分的學生更只是虛應故事、敬謝不敏。 2. 年輕教授無暇投入輔導工作:年輕的助理教授雖然在年齡上與學生代溝較少,本來應該是很好的世代溝通協調者,但是如今的大學競爭使其需要花更多時間來為其學術生命展開奮鬥,才能在合理的時間內升等不被嫌棄。期待這些人數本來就已經很少,學術與教學壓力更大,甚至也往往需要同時兼顧家庭或孩子教育的年輕教授能分別出寶貴時間關懷學生,與學生長期相處建立關係(博感情),又適時介入輔導,是一件很不實際也不甚公平的事情。 3. 師生關係因社會變化更為疏離:其實師生的年齡差距不是問題的本質,自古以來一直都有。但是同樣20年的年齡差距在這些教授求學的年代可能還不算大,畢竟當時社會的變化速度較慢,也沒有手機網路等大量資訊淹沒於學生生活。因此過往教授與學生之間雖然也有世代差異,但不會大到無法傳承溝通。但是對於今日的大學生而言,與教授之間隔除了課業以外,幾乎難有共同的嗜好、興趣、話題、價值觀或世界觀,彷彿生活在平行時空的兩批人。沒有平日的關係經營與深入觀察,真正有需要的時候其實無法得到學生信任來介入影響的。 4. 教授的人生經驗難以適用學生:最後,大部分教授的成長歷程都是學術志業專一且成績順暢無阻的學霸,才會拿到一流大學的博士學位,發表許多論文進入教職,其他方面的社會歷練或工作經驗其實非常有限。所以大多數教授的人生經驗是相對單純的,對於絕大多數不以學術為志業的中下程度學生,甚至因為興趣不合或能力不足而需要轉換跑道者,其實並沒有足夠的人生經驗或智慧以提供有價值的輔導意見。加上現今世界局勢與產業發展變化極快,許多科系畢業已經沒有清楚對應的職業類型,或是面臨快速汰換。我們學生對未來的徬徨不安感,早已不是享受相對安定高薪的大學教授所能體會協助的。事實上,在我們服務的學生中,有些教師甚至可能是自己學生(因論文指導)心理壓力或生涯挫折的來源,反而更不容易改善(因為牽涉到權力不對等)。 因此,我們必須謙卑地承認,客觀來看現在大學教師所能協助學生的輔導面向實在有限,頂多只有學習或課業方面的輔導,外加學術方面的生涯輔導,但是對於學生大多數時間中較為會需要的生活輔導或轉換不同領域的生涯輔導,所能著力之處的十分有限。筆者當然不反對學校可以透過各種鼓勵或評鑑的方式來強化這些教授的輔導能力,也絕非排除部分教授特別關心學生而有極佳輔導效果的見證。這些少數的教授仍是校園裡的明燈與榜樣,而校方仍應持續擴大這些老師的影響力與感染力。但筆者認為此事需要從結構面來看,畢竟學生輔導網絡不能只倚賴於少數教授的愛心或付出,而是需要先看清問題的整個輪廓,才能找到合適的辦法實質提升學生輔導效果與改善校園心理健康的狀況。

◎現行輔導人力的困難之二:專業分工反而疏漏的關係經營

從輔導的人力結構來看,雖然目前的《學生輔導法》將三級預防中的發展性輔導(初級)委由大學教師負責,而介入性輔導(二級)與處遇性輔導(三級)委由專業輔導人員(也就是心理師與社工師)負責,並且明定專業輔導人員的編制人數底線,但是這看似合理的分工在實際執行的時候其實常容易有漏接的三不管地帶。以下舉兩個常見的狀況: 狀況一:系上學生組籃球隊到外校參加運動比賽,如果能有師長能與這些學生有一段較長的時間共處,即便只有半天或一天的時間,也一定可以與同學培養更融洽的感情,認識他們在學業表現以外更真實的面向。但是系主任恐怕過於忙碌無法陪伴參加,而這也不可能是任何一位教授或導師的責任(因為一隊學生各有不同的導師)。類似的關係經營也可能發生於境外生(僑生、陸生或外籍生)的聚會或是其他學生間於課外所發起的活動,因為教授一定都有自己的時間表,不可能配合學生的活動行程。 狀況二:學生於校外發生自傷事件,教官獲報第一時間趕到醫院協助處理。但是在學生家長尚未趕來之前,教官應該通知誰到醫院陪伴學生?畢竟教官需要回防值班無法久留;教授導師可能正在上課、開會或不在學校;心理師可能正在諮商或已經有其他同學預約見面。事實上,發生自我傷害的學生有很大的比例就是因為不願與他人建立良好的關係,因而有自殺意念時無人可訴,當然也就無所留念。所以事實上,沒有平日不定時的關係經營(如前例),不論誰來醫院也只是求個心安而無太大的效益,何況這樣的事又常發生於夜間或週末假期,很難期待教授或專業輔導人員到場。此外學生出院後若仍不願來諮商中心求助,又有誰來主動關懷或長期陪伴,防止自傷事件再度發生? 熟悉大專校園輔導工作的人可能會反駁,認為目前各校都早有扮演以上角色的人員,例如系上常常與學生互動的秘書、為學生各種意外奔走的生輔組教官、熟悉學生活動規劃的課外組職員、負責照顧境外生大小事的全球處職員、最了解學生起居的宿舍管理員、或職涯發展中心的職涯諮詢師等等。但是這些有機會參與到學生課業或諮商以外的生活面向,最有可能與學生培養信任關係或陪伴關懷的職員,在目前的《學生輔導法》中其實並未被期待具有輔導的責任,以至於造成目前校園中學生輔導的漏洞。更準確來說,《學生輔導法》第7條第2項中只有勉強列出這些行政單位,但不是以特定的人員:「學校各行政單位應共同推動及執行前條三級輔導相關措施,協助前項人員落實其輔導職責,並安排輔導相關課程或活動之實施。」所提到的內容也只是「協助」教師與專業輔導人員落實其輔導責任。 因此我們就發現當前校園安全網的脆弱點:由於現代的校園環境不利於導師進行生活與生涯輔導(原因見前文),而專業輔導人員平常也不應該與非個案學生有緊密的關係(原因是心理師要避免與諮商個案有雙重關係,所以在諮商以外的時間幾乎不適合與學生有其他形式的接觸,見[4]),導致校園中平日其實沒有適當的職員師長有時間可以主動陪伴學生,建立合宜的互動與信任。因此當學生有需要的時候就會求助無門,形成校園自我傷害或心理健康關懷的漏洞。

◎修法增加「生活輔導專責人員」的必要性與設置方式

行文至此,可能會有人提出質疑:既然各校實際已經有這些職員,發揮一些被聘任時所交付的生活輔導任務,是否仍有必要修改《學生輔導法》?會不會反而拘泥於形式,限制了《大學法》賦予各大學的人事安排空間?例如台灣師範大學在幾年前就推出「專責導師」的制度,而台灣大學也在2022年初成立類似的學輔中心。代表至少在形式上,只要學校願意投資就可以執行。而這樣修法會不會又讓大學教授更有理由排斥輔導的工作,把責任推給所謂的「生活輔導專責人員」(簡稱生輔專員)? 以上的疑問顯然非常實際且重要,畢竟修法工程浩大,影響深遠。但是即便目前《學生輔導法》並未限制各校自行成立相關的單位,亦未限制職員作類似的輔導工作,筆者仍認為應該明確的修法來定義所謂「生活輔導專責人員」(簡稱生輔專員,在各校實際的運作可以有不同的稱呼,如專責導師亦可),原因如下: 1. 名正言順充實輔導網絡:既然這種介於教授導師以及專業輔導人員之間的生輔專員有實際的重要性,甚至讓心輔教育龍頭台灣師範大學都願意開創先河設立專責單位,而各校內也都有類似的職員負擔類似的職責(但不一定有統籌的單位),代表實際的需求的確存在,無法避免。若教育部與各大學校方真的重視學生心理健康與輔導網絡的建立,當然應該將這些已經投入「實質輔導」的職員納入《學生輔導法》中三級輔導的一環(主責發展性輔導中的生活輔導與分擔部分的生涯輔導),才能名正言順且權責一致的動員這些人力,實質的強化校園輔導工作,以免在少子化的社會中再度漏接年輕寶貴的生命。 2. 明訂進修提升輔導效果:雖然目前有些職員的確在工作上被委任某些關懷學生的發展性輔導工作,但是輔導工作除了個人的特質與經驗以外,還是需要有專業進修才可以發揮得更好。例如曾有職員知道某位博士班女同學最近感情失利想要安慰她,卻以自身經驗說出「女孩子還是不要讀太多書比較好嫁人」這種帶有性別刻板印象的話語,造成二次傷害。但是若能在《學生輔導法》中明定這些生輔專員需要每年接受若干小時的輔導訓練(數量與方式可以由各校自訂,並配合給予適當的獎勵,如薪資獎勵或升等點數),必能更快速精進各校的輔導品質。當然若該職員本來就有相關證照,或是有教育、心理、社工、輔導等相關科系學歷,都會是加分而能充分利用的經歷。反之若無《學生輔導法》作為母法來明訂這些人員的存在,各校可能只是依賴部分職員個人的熱誠(但是其主職可能仍是各單位的行政業務),間接就使得輔導工作逐漸被稀釋忽略,無法長期有效地做好第一線輔導的工作。 3. 保持調度彈性因地制宜:筆者以為這些生輔專員的聘任可以有更多的形式,各校可以有按照自己的組織架構來設計,不一定要像台師大那樣的有專責單位。這樣的人員可以有兩種來源,一種是新聘,就像台師大所作的,將教官的名額轉作聘任專責導師(也就是本文所提的生輔專員,因為他們並不真的具備教師的身分),也都是學校的約聘人員。另一種方式是將現有職員,例如各系的系秘書、課外組的職員、體育室的教練、課務組的職員、全球處負責外籍生業務者等等,都可以在其自願的前提下,鼓勵藉由進修相關輔導課程,經校內認證成為具有生輔專員的資格,然後由其單位主管視業務需要安排工作、加班需求或評鑑方式,使其能對職務分內接觸到的學生適時進行相關輔導。但是當然也需要減少或調配其他的工作,由其餘同仁分擔。這事實上是可行的,因為整體的經費或人員需求或比較可以分散,也不必每個單位都有,會比較容易執行:例如目前的外籍生的照顧、原住民的照顧、身障生的照顧等等都需要這種特別的生活輔導員。他們對諮商中心的心理師與導師也會有較高的配合度,不會變成多頭馬車。如果不適用或需求改變,可以立刻調整工作內容。所以圖一圖中是以虛線來表示,代表有彈性而非剛性的名額。因此筆者認為《學生輔導法》並「不需要」明訂這些生輔專員的人數比例或專業證照,僅需讓各校就其特色來自行制定適當的進修或獎勵方式,就可補起許多輔導的破洞,也不至於僵化而阻礙各單位人事調度。 4. 危機事件時的重要支援:如筆者前述,輔導關係是需要透過平日有心的經營,才能在學生發生自傷或意外時發揮有效的幫助。藉由《學生輔導法》明訂生輔專員的身分與其輔導權責,交由各校自訂所需人數與職責,應可彌補教授導師與專業輔導人員之間的缺口,在平日關懷有需要的學生且在緊急事件中成為重要的溝通橋樑,轉化為學生自我傷害預防的保護網。所以筆者並不擔心大學教授因此就更減少對學生的關懷輔導,反而會因為知道學校有更多人的協助,他們可以更著重於從學生的課業輔導或生涯規劃來提供符合其專長的輔導內容。若有困難時也可以轉介到生輔專員(如生活議題)或諮商中心的專業輔導人員(如心理議題),必要時可以一起討論為特定學生提供更全面的協助計畫。 但是當然,沒有一個法律或制度能夠毫無缺失。就算增設生輔專員更不代表所有問題就能解決,也一定有許多需要補強或配套之處。但我們面對的如果是一個結構性的問題,就需要有一定的制度性方式來改善,而不能單單倚靠部分人員(導師或職員)的善心或任勞任怨,那只會使問題被遮蓋而延遲調整的時機。為了顯示這樣的修法如何可能,筆者在本文附件提供一份依照以上想法而對《學生輔導法》的文字修改建議。這部分的修法文字或許仍有許多不足或需要配套之處待各界專家學者與以補強調整,但期待能因此拋磚引玉,藉由此次修法弭補好這部分的缺失。

◎結語:創造對學生心理健康更友善的校園 如筆者在本文開頭所述,目前坊間討論少子化海嘯的影響,幾乎都是從「數量」來看,例如經濟層面的勞動減少或教育層面的私校倒閉等等狀況。但是近年來與此同步的是學生心理健康的惡化與自我傷害比例大增,造成我們對未來世代的人口「品質」也更形擔憂。前者要挽回可能已經不容易,但後者能多做一些就有機會改善一些,實在值得更用心且有制度性的改善。《學生輔導法》作為我們學生輔導的根本依據,雖未訂有罰則,但是有其重要的宣示性意義。筆者本文分析為何少子化與世代差異做造成的學生心理問題,已經不是目前僅由教授導師與專業輔導人員所能支撐起的輔導工作可以挽救的。其根本原因是因為教授們實在難以接觸到學生生活的其他面向,因此沒有機會建立好信任關係。若能善用職務上常與學生接觸的部分職員,作為提升輔導的品質與密度的另一個方式,自然也應該是《學生輔導法》修法時可以明確宣示的方向(只是同時也容許各校在此方向上按自己的特色來執行)。筆者期待未來的修法能慎重考慮這部分,讓整個校園都能成為對於學生心理健康更為友善的環境。

附註:

[1] 相關說明可見於中華民國諮商心理師公會全國聯合會的2022年11月24日的官方粉絲專頁發文:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540351521436159&id=100063839480124&mibextid=Nif5oz [2] 王道維,〈1200還是900?從專業輔導人員需求看《學生輔導法》修法〉, https://blog.udn.com/dawweiwang/177654549 (發表於11/14/2022聯合報U值媒)。 [3] 王道維,〈從輔導與諮商的差異來看大專校園的心理議題〉,https://blog.udn.com/dawweiwang/177453331(發表於12/09/2022聯合報U值媒)。 [4] 以清華大學為例,近年「親子關係」已經成為大學部學生在諮商晤談時於學生自我了解與成長以外,最常來求助討論的議題,超過以往常見的「異性情感關係」與「同儕關係」等。筆者相信其他學校的結果也與此不遠。 [7] 關於台灣大學教授近年的年齡分布與變化,可見以下報導:許維寧,〈青壯年專任教授數連五年下跌 高教恐現人才斷層危機〉, https://udn.com/news/story/6885/6689707 (聯合報10/15/2022)

(發表於12/16/2022風傳媒:https://www.storm.mg/article/4656446?mode=whole) ============================================= 附件:《學生輔導法》修法的文字建議(紅字代表新增或調整的文字)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ( 時事評論|公共議題 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||