字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2011/04/25 09:50:33瀏覽1538|回應13|推薦135 | |

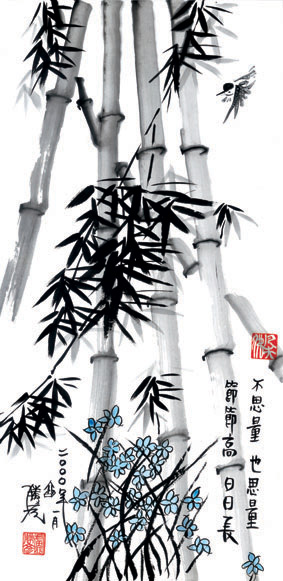

蓮生活佛畫作—不思量,也思量。

蓮生活佛畫作—生起與圓滿

一開始,先請諸位看一則蓮生活佛註解的禪宗公案: 潭州華林「善覺禪師」,常持錫杖,夜出林麓間,七步一振錫,一稱「觀音」名號。 裴休去造訪禪師。 問善覺禪師: 「你有侍者嗎?」 善覺禪師答: 「有一個、兩個,只是不可見客人。」 裴休問: 「侍者在何處?」 善覺禪師乃喚:「大空!小空!」 這時候,有二隻老虎,自庵後竄出來,裴休一見大驚駭。 善覺禪師告訴二隻老虎: 「有客人在,且出去。」 二隻老虎哮吼而去。 裴休問: 「禪師修何行業,竟感得二隻老虎聽令於你?」隔一下子,善覺禪師說:「會嗎?」 裴休答:「不會。」 善覺禪師說: 「山僧常念觀音。」 ● 我覺得善覺禪師的說詞「常念觀音」有二義在。 其一: 觀世音菩薩的聖號,自古以來,為世人所尊崇,故有家家觀世音之美名。 常念觀世音菩薩的聖號,可以感應菩薩的大威神力,所以菩薩的誓願力,是其大無窮的,觀世音菩薩的靈感,佛弟子均知之甚詳。 善覺禪師念觀音聖號,感動二虎為侍者,當然是的。 其二: 「觀音」二字,又有他義: 「觀」-- 眼看也。 「音」-- 聲音也。 問題一,聲音如何看? 問題二,聲音從何來?從何去? 這是二個須參透的問題。 善覺禪師問: 「會嗎?」 如果我來答,我說: 「會。」 我在這裡問大家,聲音如何看?聲音從何來?從何去? 諸位,會嗎? 我個人認為,也許你參透這兩個問題,從此悟入,你就開悟了。 ● 磁州馬頭「神藏禪師」,上堂時說了一句話: 知而無知, 不是無知, 而說無知。 我說這是「般若的話」,也正是「佛性的話」,我詮釋給大家聽: 我終於明白佛性是什麼,但是,佛性是「不審」的,也就是不受十八界之沾染的,等於「無知」。我確實是明白的,由於明白,我才說這「無知」的佛性。 不知我如此說,你知否? 不知我如此說,你不知否? 我知而說無知,你明白嗎? 這「神藏禪師」的「知而說無知」,和「善覺禪師」的「什麼是觀音」,諸位如何從二者之間找出其關聯性。 我在本短文中,可以說,快要把「見性」寫出來了,開悟或不開悟全在於你了,如果你不開悟,我真的要痛哭流涕矣! **************************************************************************** 本篇禪文如同「如何見證佛性?」一文,也是在探討佛性之見證。特別的是,慈悲的活佛籲請使用兩位禪師,「善覺禪師」及「神藏禪師」,的論點作一比較,也許各位可以速速「見性」也不一定。在此,筆者僅提出個人看法及觀點供作參考。 潭州華林「善覺禪師」,經常持錫杖,夜出林麓間,走七步振一次錫杖,念一次「觀音」名號。裴休去造訪禪師,問禪師是否有侍者?善覺禪師回答說:「有一、兩位,只是不可見客人」。裴休問侍者在那裡?禪師於是叫:「大空!小空!」只見二隻老虎,自庵後竄出來,裴休大大驚駭,也大大敬佩善覺禪師,問曰:「禪師修何行業,竟感得二隻老虎聽令於你?」禪師此時以道示人,眼無見,耳無聞,問曰:「會嗎?」裴休顯然還未能領會,於是禪師以顯法告之曰「山僧常念觀音。」 蓮生活佛覺得善覺禪師的說詞「常念觀音」有兩個意義。其一是觀世音菩薩的聖號,自古以來,為世人所尊崇,故有家家觀世音之美名。常念觀世音菩薩的聖號,可以感應菩薩的大威神力,菩薩的誓願力,是其大無窮的,觀世音菩薩的靈感,佛弟子均知之甚詳。禪師念觀音聖號,當然可以感動二虎為侍者了。其二是秘密所在,「觀音」是用眼睛去看聲音,聲音如何看?再者,聲音從何而來?從何而去?善覺禪師問:「會嗎?」活佛說,如果是祂來回答,祂說:「會。」 是的,活佛當然會。活佛未下生裟婆之前是大白蓮花童子,曾至南海普陀山紫竹林觀世音菩薩處,隨從菩薩到處說法,聞法,得到非常好的覺受。尤其是「觀音法門」(*1)。「觀音法門」的正名是「如幻聞熏聞修金剛三昧」。修此法門可得二種殊勝功德:第一、上合十方諸佛的本覺妙心,與佛同體,並同一慈力。第二、下合十方六道,一切眾生心性,能與眾生同憂患,共悲仰。觀音法門是由「耳根的聞性」下手起修,這是耳根修證三昧。若能感通十方諸如來,超脫天界,超脫人界,超脫同倫,超脫無盡的法界,亦即能超越世間與出世間,不受「空」、「有」等觀念的繫縛,直接進入「寂照含空,十方圓明」之中。其實修之法要是,行者在心中想「觀音菩薩」,每字約二秒鐘,每字在心中發音,由「耳根」聽心音,須注意這四字如何出現在心中等。不知大家注意到沒?聲音來自何處?觀聲音於何處? 慈悲的活佛再舉一例來說明。磁州馬頭「神藏禪師」,上堂時說了一句話:「知而無知,不是無知,而說無知。」活佛解釋說:「我終於明白佛性是什麼,但是,佛性是「不審」的,也就是不受十八界之沾染的,等於「無知」。我確實是明白的,由於明白,我才說這「無知」的佛性。」這「無知」的佛性如何說?這兩則公案有何關聯? 對於「無知」,老子在《老子西昇經˙善惡章》不是也說:「老子曰,百性行善者,我不知也,行惡者,我不知也,行忠信者,我不知也。」老子在《道德經》上說:「視之不見名曰夷,聽之不聞名曰希,搏之不得名曰微。」這裡是否已明顯說出:「道性非見聞覺知。」雖然非見聞覺知,但卻用到見聞覺知,老子最後只能說:「道之為物,唯恍唯惚,恍惚中有物,恍惚中有像,窈冥中有精,其精甚真。」這是老子的結論。這「無知」、「非見聞覺知」正是開悟所在。從觀音法門我們知道,聲音來自心中,由耳根接收,卻不是我們一般習以為常的聲音,耳根是見聞覺知之根,聲音來自心中,來自「非見聞覺知」,所以在「非見聞覺知」之見聞覺知之下,佛性始顯。同樣的,「知而無知,不是無知,而說無知。」也是利用「知」去說「無知」的佛性。這也正是《金剛經》所說:「如來所說身相,即非身相。佛告須菩提,凡所有相,皆是虛妄,若見諸相非相,即見如來。」所要表達的。所以,盧師尊才會說祂的見佛、見道是「不見之見」、「不聞之聞」、「不禪定之禪定」、「不睡眠之睡眠」、「非見聞覺知之見聞覺知」啊! 盧師尊很肯定的告訴大家,已經把看見佛性的道理講出來了,再說下去,就諸佛見全身了,盧師尊不得不就此止住。俗話說得好:「師父領進門,修行在個人。」苦口婆心的盧師尊,想盡各種方法,要諸位「見性」,要諸位開悟,你何不讓盧師尊破涕為笑呢? ---------------------------------------------- (*1) 觀音法門是須要經過灌頂,始可修習的。敬請各位達人勿以為看到法門內容,竟自練習,以免誤蹈盜法之罪,謝謝。 (註) 音樂為「竹林深處」。

蓮生活佛畫作—一日一虛生

蓮生活佛畫作—閒話勿多

|

|

| ( 休閒生活|生活情報 ) |