字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/04/09 03:59:38瀏覽1894|回應3|推薦7 | |

大學之前 由於母親是虔誠的天主教教友,我出生沒多久就受了洗。給我施洗的傅良圃神父 (Frederic J. Foley, S.J.) 是前台大外文系的教授,他給我取的聖名是聖保祿 (St. Paulus),而施洗的教堂即是耕莘文教院的前身。我受洗後,全家人與傅神父有一張合影:我在襁褓之中,由母親抱著,是我最早的相片之一。這層因緣,與我後來在追求信仰的路上還有一些呼應,此乃後話,暫且不表。 從我有記憶起,星期天早上上教堂便是全家的大事,大家都不得睡懶覺,一大早起床梳洗穿戴整齊,就準備出門。早年天主教的規矩又多又嚴格,彌撒前一個小時不能吃東西,否則就不能領聖體;所以我們不能早點起來的話,就得餓著肚子上教堂,直到九點半以後回到家才有得吃。有一次,彌撒中我竟然餓得昏了過去(也可能是貧血),嚇得大人們(包括神父)都對母親說小孩子吃點東西沒關係的。事實上,母親一直都會讓我們先喝點牛奶、吃片餅乾才出門;經過那次事件以後,對我就更鬆了。 星期天上教堂望彌撒似乎是一般天主教教友最重要的責任,至少母親從不懷疑此點。在我高中離家到外地求學以前,除了生病,我沒有不上教堂的記錄。事實上,從我上小學起,就和哥哥兩個做了神父的輔祭(altar boy),彌撒開始前一定得到,和神父一起在聖堂後面的小房間裡換上道袍,一前一後地跟著神父走出來,站在祭台兩邊。早年天主教的彌撒還都以拉丁文進行,教友的參與十分有限,只是聽聽講道、唱唱聖歌、領個聖體,其餘就聽著神父和輔祭的一搭一唱。

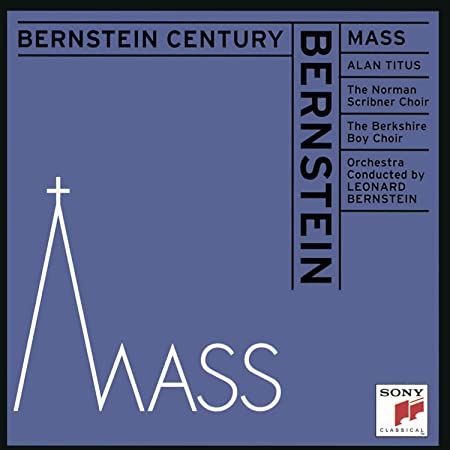

我開始學輔祭的工作,就是拿著本音譯的經本,跟著神父念一連串絲毫不懂內容的拉丁文,其情景如同一些佛教的經文,雖然寫的是中文,但只取其音,不知其意。虧得我小孩子記憶好,唸來唸去也滾瓜爛熟,應答如流。後來天主教會一次大公會議後,提倡教會地方化,因此有了全套中文的彌撒經文出現,教友可直接與神父應答。從那以後,我的假拉丁文也就無用武之地,逐漸忘懷了。只不過後來有機會演唱或聆聽拉丁彌撒的合唱曲,都有一份親切感:到底自己有口無心唸過好多年。 輔祭除了負責與神父應答經文外,還有聖體聖血祝聖時要記得打鈴、教友領聖體時要站在一旁以盤子接著,以免有碎屑掉落,之後要幫神父洗手等等瑣事。當年一個本堂神父在教友心目中就是天主的代言人,地位崇高無比,因此能被選中替神父做事感覺是相當光榮的。只不過天主教的彌撒裡跪著的時候特別多,尤其是輔祭跪在祭台兩邊,只能跪得直直的,不能坐在小腿上,更不能亂動,所以一場彌撒下來,膝蓋頭都紅紅的,疼痛不堪。 除了一般的主日外,一年當中還有許多的節日,像封齋期、復活節、耶穌升天節等,都是教會的大事,其中尤以聖誕節最討小孩喜愛,因為它不像其他節日,悲慘多於歡樂。除此之外,聖誕節還有許多的故事及好聽的歌曲,在在吸引著年幼的我。聖誕節照例是有子夜彌撒,於聖誕夜午夜十二點進行,後來則提早一些開始。我不記得從多大開始參加子夜彌撒的行列,只記得十二月底的冬夜是寒冷的,大家全付穿戴前往教堂,充滿著興奮。但常常熬不到彌撒結束,我就睏得睡著了,怎麼回的家都不記得。 雖然我是從小領洗的教友,但還要經過一道堅振(confirmation)的過程,才能正式領聖體,那差不多是開始唸小學前後的事。之前要聽一陣子神父講解天主教的教義及規矩,像會唸基本的天主經、聖母經及會背十誡等等;同時神父還教我們如何辦告解(confession)。天主教有七大聖事,領洗、堅振、告解、彌撒、聖體、婚配、終傅等都是,其中尤以告解最讓我起反感。 按規矩,教友定期要向神父辦告解,陳述自己從上回告解以來所犯的大小錯誤;神父則依情節大小輕重,罰教友做些補贖的工作(通常是唸些經文),然後就宣布天主赦免了你的罪。如果不這麼做的話,神父就可以不讓教友領聖體。神父所扮演的這種赦罪工作,在某些時代、對某些教友來說,可能是取得心靈平靜的一種方式。但對於多數小孩,尤其像我這種敏感、而又認真的人來說,每周來那麼一次自我貶抑,實在是莫大的痛苦。我要麼得編一些罪名:像不聽爸媽的話、欺負妹妹之類的事;再來得真正問問自己是否有虛榮、驕傲等毛病。等上了初中稍懂男女之事,不免做些白日夢時,又得吞吞吐吐地招認自己有「不潔」的思想。我後來讀到在歐美基督教國家,所謂「天主教男孩」(Catholic boy)的經驗,很大的一部份就是常有罪惡的感覺,有些甚至有病態的傾向。不少人以此做過文章,不幸的是遠在東方的我也受過這種影響。 記憶裡有兩件事是與告解有關,其中之一是因為看電影而起,另一樁則是旁人的事。當年電影雖然沒有分級制度,但天主教會在每星期的《教友生活》周報上卻有一專欄,告訴教友們什麼電影是不宜觀賞的。記得有一部叫《所羅門王》的電影,雖是聖經故事,卻列為兒童不宜;不過,我和哥哥還是去看了。無巧不巧,散場走出戲院時正好碰到神父經過,只見神父臉色一變,當場雖沒發作,但下個主日辦告解時,母親和我們都受到嚴厲的指責,罰唸了好多遍的經文。 另一樁事件發生在一位和神父頂嘴起衝突的教友身上,神父罰她整場彌撒中跪在中間走道,不准起來;同時在講道中,神父還繪聲繪影地描述罪人在煉獄及地獄受苦的種種慘相。我一則不敢看那位教友,怕她難過,再來也覺得神父過分,罰就罰嘛,何苦羞辱人。這兩件事給我相當大的反感,至今不忘。 對一般教友來說,天主教是相當制度化的信仰,裡頭一套套的規矩,不是聖經上記載的、就是歷代教會傳下的,你只有相信遵守,沒有什麼道理好講。而且基督教義是非常霸道的,要求你全心全意地相信,不允許一絲懷疑;對做不到這一點的人來說,是頗為痛苦的。個人從小有點反權威傾向,對許多事物都抱著好奇及懷疑的態度,喜歡問:「為什麼是這樣」及「為什麼不可以是那樣」等問題。而信仰本身常是沒道理可講的,像「天主無所不在,處處都在」、「基督由聖子降生成人」、「聖母瑪莉亞童貞懷孕」及「基督死後復活並升天」等等,都得無條件相信才行,否則就難以為繼了。 天主教彌撒裡有段主要的經文就叫做〈信經〉(Credo),從頭到尾以「我信…」做開頭,以宣示個人的信仰。每次唸到這段經文,我就有股矛盾感:一方面我很願意相信經文裡所說的,但另一方面我又自覺內心深處充滿著懷疑,不願意如此口是心非。我後來聽到美國作曲家伯恩斯坦 (L. Bernstein) 的音樂劇《彌撒》(Mass)時,就有很大的共鳴。劇裡頭每當合唱團以拉丁文演唱傳統經文時,都會穿插一些教友內心真正的聲音作反諷;像唸〈信經〉時,就有一段〈非信經〉(non credo)的出現,問一些問題。

我這種對天主教信仰的懷疑,自上了初中以後就愈形強烈,但也伴隨相當的罪惡感,我所選擇的方式是逃避。因此自高中離家住校以後,我就不再主動上教堂望彌撒;不過每次放假回家,我還是勉強自己做個母親心目中的乖兒子,陪母親上教堂。 我的高中生物學得不錯,一心想上了大學後可以更進一步瞭解生命的奧祕。記得教堂裡有位修女曉得了我的「大志」,就用話來套我:「你知道了生命的奧祕之後又如何呢?」我當然知道她是引用聖經裡基督的話:「人縱然賺得了全世界,但卻失去了自己,又有什麼好處?」來說我。當時我雖不知生命科學的研究是條漫漫長路,生命的奧祕也不是那麼容易解開,但我還曉得對學問的追求倒是無止境的,所以就很鐵齒的說我要不斷地追求新的知識。現在想想,年輕的我雖然天真,倒也滿執著的,可見得我對信仰抱持的態度。 |

|

| ( 心情隨筆|雜記 ) |