字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/09/15 01:37:49瀏覽6440|回應1|推薦21 | |

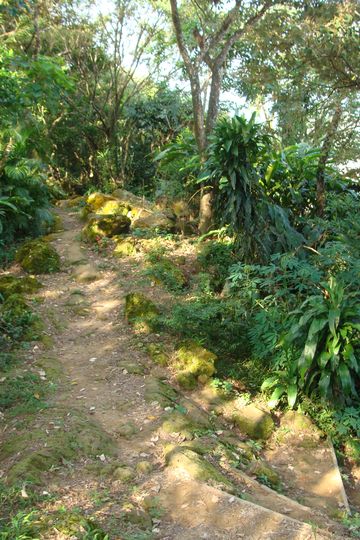

. 如果 您會用閩南語來唸一唸上面這段話,大概就會理解我都在忙些什麼了。 .  我曾經在新店住了十八年,之後又在中和南勢角住了兩年,對於那附近的山,是既不認得也沒有登上去過;住在南勢角的頂樓加蓋屋的那兩年,窗外的綠色山景及晨昏的光影,是那斗室最好的裝潢;沒有料到:我居然也有登上那些山的一天。 . 由中和興南路一段進入景新街,朝新店的方向前進;那是一條上坡路,路面愈走愈高,到了路的最高點附近,那個地方被稱做“三界公廟”(卻完全不知道廟在哪裡);令人玩味的是:路旁設有中和區公所的登山步道導覽圖;登山口卻在幾公尺外的新店區內,只因為那裡是新店與中和的交界點,似乎成了二不管地帶。 .   上回去登劍潭山(圓山風景區)也有這般類似的感覺,由車水馬龍的交通要道旁邊就直接爬山,還真是少有的體驗。 . 那向上階梯在一開始就是角度超過七十度的陡上,利用廢棄的木板條當隔板的泥土階梯,蠻原始也蠻有荒廢物品再利用的感覺,整體狀況看起來似乎不是由公家機關在維護,反而比較像是由附近的民眾自己用手邊的材料克難搞出來的。才爬了一百公尺就上到了稜線,而最初的兩三百公尺,步道兩側還有零星的墳墓,讓我不得不加緊腳步快快通過~~~~~~。 .   此段的海拔高度不高,山下的巿囂車馬聲,不斷的傳上來。沿著步道,兩側不是有一些菜園就是有一些早起會建的簡易棚架,還有一塊蓋滿地毯的大空地,是用來跳土風舞的地方,雖然可能都是些違章的,或許對山林會有些破壞,但一想到腳下踩的路也是因為有他們的奉獻,還是很感恩啦! .          雖然外挖子山是那一帶比較高的山頭(H:113M),但是四周樹木密佈,普遍是展望不佳,但偶爾還是可以由枝葉縫隙之間能夠展望國道三線及山下的一堆房屋。 .   ( (走過了兩座鞦韆的小空地之後不久,就是往上登上外挖子山頂的陡峭山徑及旁邊比較平緩的繞腰路的分岔點,這樣類似路徑在這個行程中有兩三處,為了讓自己多流點汗,我都咬牙忍痛去走比較辛苦一點的路徑。 (心中的os.:不想耳朵痛啦!) .    山徑在不久就往下,穿越一條柏油道路(華興街109巷),右邊往下是往華夏技術學院,左上通往不知道的地方,旁邊有“山禾院”的建物廣告帆布,似乎是個暫停的建案;繼續再從馬路(路口有導覽圖)對面的登山口上山,那是上到南勢角山的步道。 .                  在一個三岔路口,左往新店、右往南勢角山及烘爐地福德宮,路旁有不銹鋼休息椅,和善心人奉茶的大茶壺。 .  山上的路徑有數條分支,可以通往不同的登山口,看到這條“青春步道”的名字就覺得好有趣,是不是走了就可以驗證我嘛尚青春年少?我在山上遇見的,往往都是些歐吉桑或是歐巴桑,讓我有種感觸:年輕健康的人,常是虛擲青春在暴飲暴食、通宵玩樂或是超時工作上,等到想要顧健康的時候,已經沒有體力了! .     。 。 。 。 南勢角山(H:302M),又名烘爐地山或烘爐塞山,是台灣小百岳之一,有一顆編號654號的三等三角點基石,有人在南勢角山三角點的後方做了立牌,左右面的文字淺顯而有深意。 .    來到光明頂附近,大約只有200M的高度,覺得取這個名字好像有點言過於實,登上卻也未見明教總壇,該不會是哪位金庸迷所命名的吧? .     我們在走下一長串彎曲往下的階梯路,即來到了“南山福德宮”(“烘爐地土地宮”)的上方,順著水泥路即可走到主殿大廳;大殿前方正在做工程,所以沒拍照。 . 以前聽人說起:農曆七月不求財,但是既然已經來到了這裡,何不隨順因緣的合掌膜拜一下咧?當然也會去摸摸土地公的鬍鬚、拐杖、金元寶和拿大錢換小錢(錢母)的程序。 . 出了“南山福德宮”,下方又有個財神廟,不免俗的也是合掌膜拜一下,就往下山的方向離開。如果不努力工作、不潛心精進自己的專業功夫,即使四處去拜神明、求財運又如何? .       沿著水泥階梯往下走到了興南路二段399巷,過了國道三線的涵洞,搭公車回到景新街,也算是個O形走啦! .       附記: 1‧ 外挖子山,海拔113M,是橫貫中和、安坑、土城的天上山系列延伸最東端的山頭,也是附近居民晨起運動的私房路線。 這個登山口所在的地方剛好就是新店(安和路)與中和(景新街)交界的地方,古早地名就叫“外挖仔”。“挖仔”其實就是“灣(彎)仔”的台語讀音,大抵是指三面環山的山凹谷地,或是河流出口的交會或彎流地帶。就山形來看,早期景新街與安和路在中和新店交界處還未貫通前,新和國小一帶確實是三面環山的,山系還一直往東北延伸到尖山(秀朗橋頭);就水勢來說,流經安坑地區的五重溪也是從現在的中安大橋一帶匯流入新店溪,所以符合“挖仔”名稱的山形水勢在這個地區都有。就歷史資料來看,比較靠近新和國小這邊的地區叫作“外挖仔”,而比較靠近五重溪出口(中安大橋)一帶則稱作“內挖仔”。 2‧ 南勢角山又名烘爐地山或風爐塞山,海拔302M,為台北縣中和地區第一高峰,群峰巒疊、丘稜起伏,交通便利,附近有南山福德宮、觀音寺及聖道院等名寺,為拜佛、登山、休閒之好地方,沿途大都是泥土山徑,雖有一兩處卡拉OK,但比圓通寺的路線要幽靜多了! “南山福德宮”又稱做“烘爐地土地宮”,建於1730年代中期,原為三塊石板砌成的小廟,後來逐漸增建成現今規模的大廟,當年的小廟仍保留在現在的廟內,為廟中廟。 3‧ 還有下列數條登山路線可參考或可串連: (1) 興南路二段399巷→登山口→觀音寺→竟南宮→土地公像→南山福德宮→南勢角山。 (2) 捷運南勢角站→華新路109巷→萬應公→鞍部登山口→南山福德宮→南勢角山。 (3) 新店安康路→薏芢路→薏芢坑→聖道院→南勢角山→南山福德宮。 (4) 土城清雲路→245公車總站→福興宮→清水大尖山→彩蝶社區→青春嶺→南勢角山→南山福德宮。 (5) 南勢角捷運站→忠孝街58巷→外挖子山→鞍部登山口→南山福德宮。 (6) 福德宮停車場→南山福德宮→南勢角山→至善大道院→薏芢坑→聖道院→南勢角山→南山福德宮。(福德宮、新店薏芢坑、福德宮O型) (7) 捷運南勢角站→忠孝街58巷→外挖子山→鞍部登山口→南山福德宮→南勢角山 →青春嶺→彩蝶社區→牛埔頭山下岔路口→玉皇宮→圓通寺→國旗嶺→捷運南勢角站。(捷運南勢角站、福德宮、圓通寺、捷運南勢角站O型) .   |

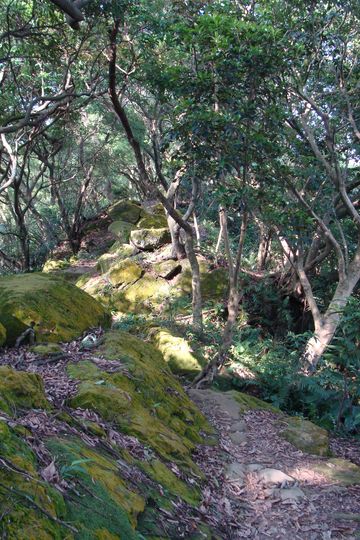

|

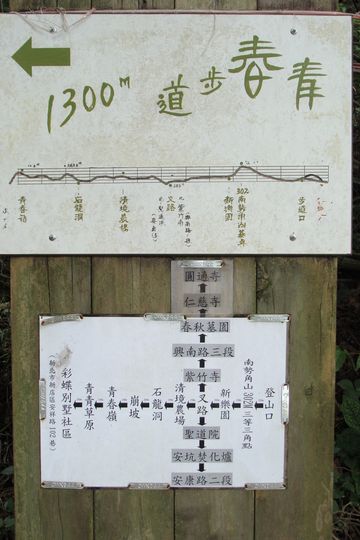

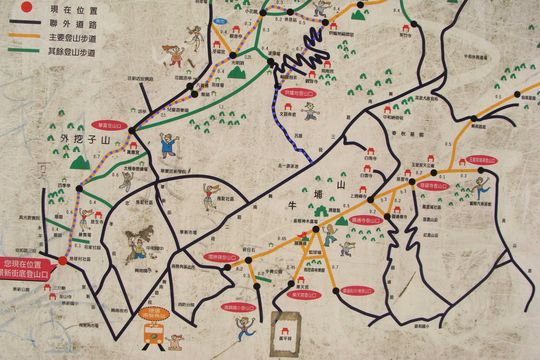

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |