字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2014/04/17 21:02:09瀏覽299|回應0|推薦0 | |

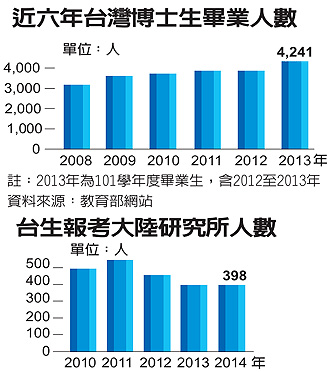

【經濟日報╱記者陳致畬/專題報導】2014.4.17 70年代,台灣很多中小企業老闆拎著007手提箱,裝滿樣品,遠赴海外找買主,帶回滿箱的訂單,帶起台灣經濟騰飛。40年後,同樣是拎著皮箱,卻是裝滿知識,帶著鄉愁離開台灣、登上彼岸的青年教授。 寒假才過沒多久,又一批從台灣高等院校畢業,拿到博士學位證書的青年教授,拎著皮箱,搭上飛往大陸的班機,遠離這個有許多「流浪教授」之名的國度。 近幾年,去大陸謀教職似乎已是台灣高級知識分子的命運,大陸每所重點大學課堂內,已從早前來大陸求學的台灣學生,轉變為來自台灣的教師在講台上授課的身影,只為求更大教學舞台。 近年台灣少子化問題日益嚴重,造成原先急速擴張的高等教育,也同樣面臨招生難的困境,辛苦培養出來的博士紛紛成為「流浪教授」,進而把目光轉向大陸,粗估已有上百人。 名列大陸「211工程」的廣州暨南大學新聞與傳播學院台 高端人才流動 成常態 陳致中主修人力資源,對人力移動特性和趨勢有深入觀察,他說,不管願不願意,到大陸來尋找教職機會,已是不可避免的趨勢。隨著大陸市場開放與大筆砸下研究經費,人才本來就是快速移動,高端人才在不同地區流動,更是國際社會的常態。 台灣逐步放寬承認大陸學歷,越來越多北一女、建中的高材生也到大陸求學,這讓成績不好才到大陸念書的老舊思維,逐漸改觀。陳致中說,這象徵兩岸交流日趨頻繁,朝正常化發展邁進,有100多萬台灣人士長居大陸工作生活,自然也有人在大陸高校教書。

台灣人才出走,不再只是製造業與熟知的服務產業,現今就連必須培育多年的高等人才,也陸續前往大陸發展。青年大學教授更是直接找大陸教職,對台灣這塊土地已經沒有期待。 黑板上的學術探討仍舊相同,不同的是伴隨上課濃濃的台灣腔調,幽默又不失風趣的印象,既能聊兩岸關係,又能談台灣偶像劇,這也是許多大陸學生愛上台灣老師課程的原因之一。 開放多元教學 誘因大 出身台中,專研女性主義的廣州中山大學中文系副教授宋素鳳,每次課程都吸引兩三百位學生前來聽課,走道擠滿旁聽學生。 她說,學校給予老師很大教學空間,每堂課都能邀請性別運動團體前來分享實際經驗,從「腐女」到同性戀議題等,應有盡有、包羅萬象。 從世新大學到廣州中大交換的莫程倫觀察發現,的確有許多學生是抱著來看台灣老師的心態,上過課後,發現與大陸老師教學方式有很大不同。他說,更為開放多元,透過交流對話的教學模式,讓雙方更加了解彼此;「宋素鳳教授的課程,已成為來中大必定要選修的課程。」 大陸大學生沒有像台灣那樣上課時吃便當、啃雞腿,被笑稱「草莓族」,曾被華南理工大學環境工程系,直接以「高層次人才引進」聘為副教授的彭彥彬說,剛來大陸學校教書時,每天早上七點就能在校園各地,看到學生拿書大聲念起英文,訓練口語能力,面對人才競爭激烈的心情,也就油然而生。 「在大陸做學術研究,比台灣更資本主義,」一位大學教授表示,入選大陸海外人才的「千人計畫」,至少可拿到人民幣200萬元(約新台幣968萬元)的高額安家補貼費用,這麼好的條件,人才能不往大陸跑嗎? 有學者私下透露,許多在台灣博士畢業,好幾年到處流浪兼課,最後來大陸教學,學校就給予人民幣30萬元(約新台幣145萬元)的啟動經費,來建設實驗室的所有儀器設備,還有提供三位研究生與一位大學生的團隊。 以理工學科來說,大陸教授能在外面開公司,只要有專利就能賣技術,年收入要輕鬆突破人民幣百萬元根本不成問題,不像台灣限制多。 台籍教授認為,大陸做學問,不同於台灣只重視理論,比較與實務結合,眼界自然會寬廣。 這種實務經驗加上有對的人才,結果就是「一加一大於二」,對台灣博士人才形成很大吸力,預見會有更多大陸高校到台灣來挖角,青年教授不用再過著「流浪」的教學日子。

|

|

| ( 時事評論|教育文化 ) |