首映時間:1995.03.24

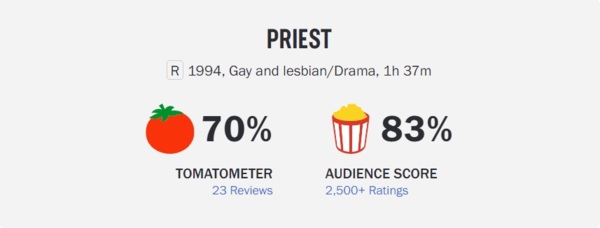

爛番茄指數

Director: Antonia Bird 安東尼亞博德

Cast: Linus Roache 萊納斯洛區

Robert Carlyle 勞勃卡萊爾

Tom Wilkinson 湯姆威爾金森

早年剛開始接觸這部電影時,除了被劇中受到禁忌框架所束縛的男男戀感到心酸,更對被親情綁架的受暴少女感到心疼,看完電影後總覺得導演有種想要賺人熱淚的感覺,而身為一位觀眾對於這兩行熱淚,也完全不吝嗇的送給了《神父/神父同志》。但事過境遷,如今再回過頭重新檢視本片,卻發現其中劇情裡除了感動之外,似乎還少了一些什麼東西。

女導演安東尼亞博德 (Antonia Bird) 雖然很能掌握劇中主角對情感性向疑惑、道德輿論反撲或對傳統體制的抗爭,同時擅於將觀眾那一顆糾在一起的心,跟著主角活靈活現的演出悄悄移動,最後讓觀眾們不得不掛心,到底年輕的格雷神父 (Father Greg Pilkington) 回到小鎮後,是否能挺過社會輿論的譴責?他的帥氣男友葛萊姆 (Graham) 是否持續流連在社會底層,毫無目標的尋找同性愛情?受暴少女麗莎昂斯沃斯 (Lisa Unsworth) 在禽獸父親被趕出家門後,是否能度過平靜的生活?少女的媽媽受到嚴重打擊後該如何自處,繼續在有年輕神父服務的教堂中熱心地做個志工?此外,如同禽獸的父親在何種情況下,開始性侵自己的親生女兒?上述總總疑惑伴隨著那兩行眼淚,悄悄地發芽。

非黑即白的價值觀限縮判斷人生視野

雖然《神父/神父同志》劇情屬於開放式結局,但在過程中,安東尼亞早已事先設定主教屬於保守勢利且攀龍附鳳的族群,甚或是引導觀眾相信鄉村教堂中的德史東老神父 (Father Redstone),是一位孤單乏味的老人,至於鎮上居民也堅守著傳統信念,對於性向、理念、價值觀相異者,完全不顧情面的極力切割,這些非黑即白的價值觀或事先設定的標準,完全限制了觀眾想像空間,同時也是開放式結局的最大障礙。

安東尼亞太刻意將「好人」與「壞人」劃分為兩派,在劇中觀眾並不知道為何主教要將艾勒頓老神父 (Father Ellerton) 趕出家門,也不知道鄉村小鎮上的雷德史東老神父為何被脖子上圍著護頸的管家嫌棄,觀眾只知道,他們倆個都是勢利眼的神父,對格雷神父不懷好意。

安東尼亞想要在短短的一個小時又四十五分鐘的時間裡,對於同時塞進同性之愛和家暴性侵的兩項大議題,似乎顯得有點力不從心,由於主題設定方向過於龐大,導致她無法細膩的傳達所有當事者過去、現在和未來的所有情愫。在預告片當中,她的重點並非在這兩大議題中,主軸反而被拉到一個高不可攀的大哉問 -貪婪與邪惡。

年輕的格雷神父對同性情人葛萊姆的態度始終反反覆覆,最大的問題還是在於他對自我產生質疑,始終被他的傲驕自大所淹沒,他堅定認為葛萊姆就是撒旦派來引誘他犯罪的惡魔,而這種鄙視的態度卻在與馬修神父 (Father Matthew Thomas) 徹夜深談之時完全破功,導致他不得不承認自己愛男人,而且還是深愛這位撒旦派來的惡魔。

剛開始踏入新教區的格雷神父,仗著對主耶穌的忠誠和固執的意志力,即使不受到歡迎,但他並沒有放下原有的階級觀念,在主持禮拜時仍高高在上的對著台下信眾闡述教義,他身後的主耶穌雕像就是他的精神支柱。反觀接地氣的馬修神父,往往使用庶民語言與教友共享生命苦痛的點點滴滴,因為他知道教友走進禮拜堂內,除了期望能獲得救贖之外,更希望那顆受過傷的心,能在此淨土中找到一個存放的空間。也正因為這兩位神父彼此之間差異極大,才會造成日後觀念上的語言衝突與對立。

觀眾從仰視格雷神父或平視馬修神父的視覺角度,就可以知道,前者只是在緊抓一個沒有靈魂的教義,後者則是貼近教友的靈魂。這同樣也是簡單二分法的結果,也正因為此種非黑即白的觀念使然,導致劇中人物太過於堅守傳統信念與價值,才會讓邪惡之氣極度囂張,其中最具指標性的案例就是麗莎的親生父親。

同性之愛成為宗教保守派的祭品

從預告片可得知,安東尼亞並沒有打算讓同性之愛成為全片唯一的焦點,她想要傳達的階級權威概念雖然無所不在,但觀眾似乎並不領情,反而最愛「格雷與葛萊姆」這一味,連中國大陸的電影片名也翻譯成《神父同志》,可見同志議題的謎樣性著實令人十分著迷,但孰不知,這一對情人之間的關係也隱藏著強烈的階級地位。

當格雷神父對於宗教基本教義與現實價值觀有著強烈疑惑時,他並非向馬修神父尋求協助,卻大老遠跑去找一個根本甚麼都聽不懂的男友訴苦。正當這對情人在海邊互吐心事時,葛萊姆的死黨卻冒失的跳到他們的面前,拿起藍色水壺打算直接對口喝起咖啡來,此時為了想要與有顏值、有氣質、有涵養同時具有深度的神父相匹配,葛萊姆收持起平常嬉鬧耍廢的個性,無理的打發平時經常混在一起的狐群狗黨。對葛萊姆而言,格雷神父是他的天,但格雷神父卻視他為惡魔。

其實從片頭一開始,艾勒頓老神父跑去教堂將拔走掛在牆上的大型十字架,直接往主教房間的窗子上衝過去,並且砸碎整片玻璃的行為,就是一種衝撞傳統體制的概念,也正因為他不畏懼權威,選擇了另類手段進行反抗,讓格雷神父決定將他內心的惡魔秘密告知老神父,企圖從他身上尋求心靈上的解脫。

在互動的過程中,優質男突然顯露出猙獰表情,坦然地訴說在祈禱時抬頭眼見的「裸體男士」,反而讓他體內邪惡的腎上腺素破表,和極欲享受墮落之前的狂喜。問題是,衝撞傳統體制和內心住著一顆愛男人的靈魂,是兩種截然不同的事,艾勒頓老神父已經挑明為主耶穌守身如玉是一種回饋,因為他更知道主耶穌送給格雷神父禮物則是堅守神職人員的堅定信仰。

但格雷神父卻違背了他身為神職人員的諾言,因此當他闡訴所有情慾、罪孽與病態充斥在他的內心時,那種厭惡之情意於言表,而在此時,艾勒頓老神父居然將正在燃燒的報紙徒手熄滅,那一團被掐熄的火焰,就是格雷神父內心小劇場的實體展現。

格雷神父內心的「惡魔說」所言不假,當他正嚴肅的主持彌撒時,抬頭放眼望去的竟然是他最心愛的惡魔情人,這個情人眼中並沒有主耶穌,即使他身後有聖母瑪利亞緊戒,但在所有人低頭禱告時,他一雙邪惡的雙眼緊盯著優質男,而格雷神父也只能驚慌的將聖餅擋在他們之間,他不知道為何一個惡魔能闖進佈滿天使的幸福教堂裡,他只能低頭繼續唸著祈禱文,那顆頭再也不敢抬起來。

不過這一招並沒有用,在所有教徒排隊領取聖餅之際,獨自闖進神聖教堂尋找心上人的惡魔情人,夾在隊伍中間伸出鹹濕舌頭極欲取得聖餅,期望他心目中的優質男能像熱戀中的情人一樣,展現出相互餵食食物一般親密的行為。但格雷神父在莊嚴的殿堂當中,已經不再是那個與男友相依偎的憂鬱小白兔,反而是一個自私、驕傲、無理,同時又是一個隱藏在那一件神聖祭服底下的現實傢伙。

學會自我認同與尊重他人才能獲得真正的解脫

在片中,觀眾除了偶爾看到格雷神父淚流滿面的著向上帝乞討公平正義,讓正飽受親生父親性侵麗莎的事件能搬到檯面上,並且能接受輿論嚴懲,但問題是,觀眾根本來不及看到昂斯沃斯先生 (Mr. Unsworth) 到底下場如何,反而看到格雷神父的愛情故事被搬到太陽底下受到民眾公審。

麗莎的故事並非全片主軸,但卻是具有關鍵性的影響,從表面上看來,格雷神父在為正在受苦的麗莎尋求公平正義,同時也在為自己無能力解決她的問題感到痛苦與憤怒,事實上,格雷神父真正的問題是無法自我認同。在高不可攀的神壇上他是一位受人敬重的神職人員,在私底下,他卻是保守社會無法認同的男性同志,這兩種極端角色讓他找不到立足點,我們也可以說,他跪在床尾向主耶穌哭喊,也是因為無法認同自我因而感到懊悔。

「反射」的概念在全片中隨處可見,其中最具特色的就是視覺上最重要的隱喻 - 鏡子。鏡子有著對於外在現實的情況進行忠誠的反射或複製。

當格雷神父踏進同志酒吧的那一刻起,不僅酒吧內的所有人甚至包括他自已,都在相互尋找獵物,此時觀眾看到的是,他穿著輕便皮衣同時手拿啤酒杯,站在鏡子前所反射出來的影像,隔著鏡子框架,觀眾看到的則是葛萊姆回過頭看著他的影像,兩個人分別投射在各自不同的鏡子前,象徵他們倆人分屬於兩種不同世界的人,但奇妙的是,這兩人剛好同框,而此時的格雷已經不再是那個拘謹靦腆的年輕神父,而是一個想要一解情慾之愁的大男孩。

但回到孤獨的寢室間,格雷神父知道自己有一個不能向外吐露心聲的秘密,雖然站在門口與他對話的馬修神父並不知情,但從鏡子反射出來的主耶穌,可是對他的底細一清二楚。

拋開用腦袋所控制的理性框架後,格雷神父開始用心感受教友的喜怒哀樂,他後來發現所有生命的災難是無法用理性所規範,因為在深夜時分每個人的心都是脆弱的,因此,一顆孤單寂寞的心促使他跑到陰暗巷弄的紅燈區內,像個偷吃糖果的小孩一樣,暗地裡尋求心靈慰藉。此時格雷神父的感性早已凌駕在理性之上,他再也不想顧慮所有現實面的後果,只想躲在黑暗裡忠於自己所需。

但對於一個無法自我認同的年輕神父而言,他並沒有發現,如果在夜裡尋歡是因為感性導致腎上腺素突然爆發,或許還情有可原,但若到了白天仍然無法透過理性控制情慾需求,那鐵定還有愛的故事可以大書特書一番。

輿論是一種無形的殺人利器

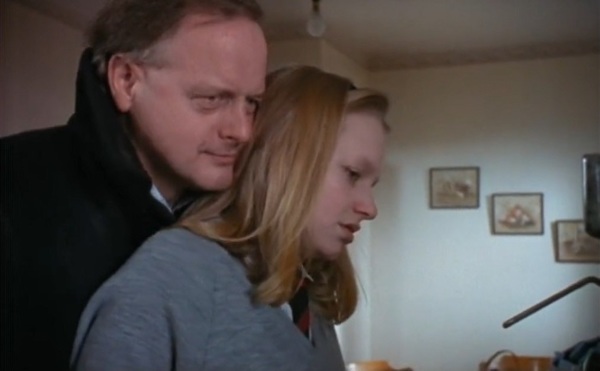

靈魂的禁錮在電影中也出現過幾次,其一是艾勒頓老神父扛著主耶穌十字架衝撞主教房門的那一扇玻璃,其次則是馬修神父和格雷神父相互不滿產生口角時,表面上為兩位神父管家實際上為前者地下情人的瑪莉雅 (Maria Kerrigan) 則坐在廚房內獨自用餐,此兩種影像都代表著當事人被殘酷的現實環境所綁架,而他們倆人也被影像中的框架給框住,動彈不得。

前者因為與主教理念不合,被迫退隱江湖過著獨居老人的生活,至於後者,則是永遠過著地下情人的生活,然而馬修神父與瑪莉雅私底下的伴侶關係,也促使格雷神父鼓起勇氣打開心扉,重新體驗甚至承認自己對同性情感的渴求。

主耶穌會透過各種方式讓我們看清事情方向,因此祂使用了激烈手段強迫讓固執又自大的格雷神父真誠的面對自我,但此種結果論跟導演安東尼亞闡述的「貪婪與邪惡」無關,而是跟「選擇」有關。

是麗莎選擇不讓外界知道她自己受到屈辱這件事,是麗莎的媽媽選擇不原諒格雷神父隱瞞事實,是瑪莉雅選擇不顧名分的陪在一位神父旁邊,是格雷神父選擇騎著單車有意識地闖進紅燈區內,是馬修神父選擇讓自己和瑪莉雅結為秘密伴侶,成為庶民神父,是葛萊姆選擇讓自己繼續與神職人員進行親密的接觸。劇中人物性格被安東尼亞切分三種類型,其一為因利益所選擇的貪婪之心,如主教和麗莎的爸爸,其次為刻意尋找非傳統保守價值觀的人,如兩位神父和瑪莉雅,再者為不明就裡只堅守自我價值觀的族群,如麗莎的媽媽和其他教友。

每一個人都有其自身痛苦遭遇,唯獨被攤在陽光下受到輿論檢視的人,除了自身感受力之外,還得承受冷眼旁觀與直接間接的攻擊,在大聲哭過之後,珍愛自己才是靈魂解脫的良方。

在故事結尾,觀眾看到了一場令人心碎的畫面,似乎這也是安東尼亞想要刻意營造的氣氛,不否認的說,這場灑狗血的橋段還真對觀眾的味。當同志神父事件被公開後,格雷神父接受馬修神父邀請回到鎮上共同主持彌撒,但到最後除了麗莎之外,居然沒有任何一位教友願意領取格雷神父所賜予的聖餅,導致這兩位曾經受過嚴重心靈創傷的人,當著所有人面前抱頭痛哭。

我們不否認這兩位被上帝遺棄的人,在人生過程遭遇到旁人未有災難,但如果麗莎勇敢的願意將父親惡劣行為公諸於世,結果將會有所不同,也不至於搞到麗莎的媽媽將女兒受傷的矛頭指向格雷神父。至於格雷神父本身若能接受艾勒頓老神父還俗的建議,也不至於讓自己落於被社會公然排擠的現象,這些因素都只能說大環境的保守氛圍,害得受害當事人無法勇於為自己找回公平正義。

與其說貪婪與邪惡讓劇中人無法成為社會道德的「標準形象」,不如說是勇於做自己的選擇權抵擋不過小鎮口耳相傳的輿論壓力,更不如說,每個人見不得別人與自己相異的卑劣人性,亦或是看好戲的心態,反而讓自己成為貪婪與邪惡的原罪,而這個原罪正是「鏡子」所反射出的真實影像,每一位帶罪者,帶著貪婪與邪惡的價值觀,看外人也都是用此種角度評判一切。此即為蘇東坡「佛由心生,心中有佛,所見萬物皆是佛」的概念。

(文.Jennifer Corleone Wu)

© Jennifer Corleone Wu All Rights Reserved, 2021.

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大