字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/08/08 15:59:44瀏覽3775|回應12|推薦123 | |

http://blog.xuite.net/sousang/4blog/38002658 八卦茶園

aying 攝影

台灣茶葉外銷首張海報 http://www.tonyhu

北市文山茶葉古道菁華段 Tony的自然人文旅記 http://www.tonyhuang39.com/tony0577/tony0577.html

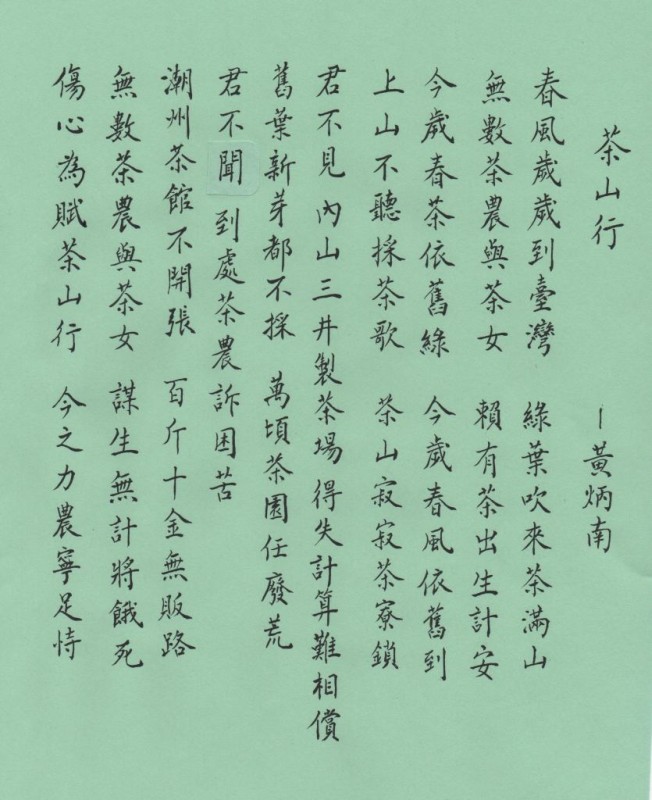

茶山行 -黃炳南作

無數茶農與茶女,賴有茶出生計安。 今歲春茶依舊綠,今歲春風依舊到。 上山不聽採茶歌,茶山寂寂茶寮鎖。 君不見!內山三井製茶場,得失計算難相償。 舊葉新芽都不採,萬頃茶園任廢荒。 君不聞!到處茶農訴困苦,今春茶價賤如土。 潮州茶館不開張,百斤十金無販路。 無數茶農與茶女,謀生無計將餓死。 傷心為賦茶山行,今之力農寧足恃。

作者簡介: 黃炳南(1875-1956),字純青,幼名丙丁,晚號晴園老人。臺北樹林人。幼從王作霖受業,年十二能作八股文。曾與劉克明等創組「詠霓詩社」。後加入「瀛社」,並創設「薇閣吟社」、「心社」。晚年於「晴園」讀書種梅,擬撰編年譜、詩草、文存,其後僅成《晴園詩草》上卷。子四人,三子得時為台大教授,亦擅長漢詩創作。

數不清的茶農和茶女,仰仗茶葉的生産才能安然度日。 今年春茶似往常一樣翠綠,今年春風依舊如期報到。 可是上山聽不見採茶歌聲,茶山寂靜,茶寮閉門。 你沒見到嗎?內山三井製茶場,計算得失損益,無法平衡。 舊葉新芽雖然繼續生長,卻全部不採收,萬頃茶園任意荒廢著。 你沒聽説嗎?到處茶農訴苦不絕,今春茶價就如隨處都是的塵土一般不值錢。 潮州茶館不開張,多少茶葉賤價也沒人買。 數不清的茶農和茶女,無法謀生,即將餓死。 十分難過的寫下茶山行這首詩,不禁悲嘆,如今致力工作的農人有 什麼可依靠的呢?

茶與糖、樟腦並稱「臺灣三寶」。茶出口量雖不及砂糖,但由於單位價值高,出口總值高於砂糖。 茶主要產於彰化以北,《臺灣通史》載有南投縣竹山鎮所產之凍頂名茶。1796-1820年(清嘉慶年間)福建武夷山茶移植至北臺灣。台灣中、北部丘陵台地,逐漸廣闢茶園。 1866年,英商John Dodd見臺灣茶質優良,合於風土,於臺北大稻埕設寶順洋行,自福建安溪引進5萬株茶苗,貸予坪林、石碇茶農,包產包銷,為臺灣精製烏龍茶之始。1869年首次外銷紐約,大受歡迎。1885年劉銘傳任臺灣巡撫,重視茶業發展,1889年成立類似今日茶商公會之「茶郊永和興」,並獎勵出口貿易。至1893年輸出全為烏龍茶,已達九百八十多萬公斤,創臺茶發展史上產銷最高紀錄。 1868至1895年間,台灣茶出口總值約達台灣總出口總值的54%。為烏龍茶獨佔臺茶出口之黃金時代。1895年日本佔台,1896年台茶出口964萬公斤,總值586萬日圓,佔當年歲入百分之六十,應是沿襲劉銘傳時期奠定的基礎而收益豐碩。 後來,印尼紅茶佔有美國市場,臺灣烏龍茶銷量日減。日人爲經濟利益,在桃園草湳坡(今平鎮)成立茶樹栽培試驗場。光緒25年(1999),三井合名會社在臺北海山與桃園大溪,闢茶園,建茶廠,專事紅茶生產,名為「日東紅茶」。 第一次世界大戰後,全球經濟恐慌,臺灣茶輸出量降至35年來最低紀錄。日人發展紅茶雖挽救當時烏龍茶沒落後的臺茶危機,但臺茶總生產量或輸出量從未突破以往最高紀錄。 1937年7 月,盧溝橋事件,茶出口值仍佔所有出口總值百分之三十九。1940 年歐戰爆發,英美市場需求減少,部分茶園改種糧食作物,農村人力因而轉移,臺灣茶業幾乎萎縮九成以上,為臺灣茶業發展低潮時期。 根據統計,日本在台期間,無論時局如何,茶一直是主要出口產物,五十年平均出口值約佔百分之三十。 早期台灣發展重心在南部,開港後,茶、樟腦等重要出口商品多產於北部,由本地港口輸出,造就大稻埕的繁榮,日據初期,已是北台灣第一大城。因此北部經濟發展迅速,至1881年,北部貿易額超越南部,1890年代,達到南部的兩倍。經濟重心北移,導致臺灣政治重心與建設,均逐漸偏移北部。 國府遷臺,大陸製茶業者擕來炒菁綠茶技術,開始生產綠茶,曾取代紅茶大量外銷。及至大陸茶葉低價競爭,臺灣綠茶外銷受挫。其後臺灣茶內需量大增,轉為內銷,臺人喜愛的烏龍茶、包種茶盛行。近二十年來,臺人特愛罐裝茶飲,飲茶人口速增且年輕化。四年前,正式開放大陸遊客來臺觀光,至今每日平均超過五千陸客,開展新興商機,「臺灣茶」或「阿里山」茶葉,更形熱門搶手,臺茶銷售呈現一片榮景。 茶業除了經濟生產價值,更具有非經濟性文化特質。品茶須有閑情,溫飽有餘,極少煩憂。知己好友小酌慢賞,饒富情味。若基本生事尚且不給,如何休閒定心細細講究?但從另一角度而言,品茗是一種心性修養,知足從容,心平氣和,不疾不徐,泰然自若,處逆境尤須沉穩平靜以對,方能享其真味。但也不必等待有閒且無憂時再飲茶,心境的狀態可以是互為因果、交相影響的。 觀唐、宋諸家著作,唐代皎然詩云「一飲滌昏寐,情來爽朗滿天地。再飲清我神,忽如飛雨灑輕塵。三飲便得道,何須苦心破煩惱」。每一次飲用,都是一番喉間與心靈的洗滌。三飲則神清氣爽,眾慮盡消,將品茶之絕妙,輕勾數筆,發揮淋漓盡致。 白居易《食後》一詩云:「食罷一覺睡,起來兩碗茶:舉頭看日影,已復西南斜。樂人惜日促,憂人厭年賒;無憂無樂者,長短任生涯」,寫出食後睡起飲茶,怡然自得之狀。特別提出快活之人總是覺得日子過得飛快,格外珍惜。憂愁者則嫌時光難熬。無所謂憂樂者,隨意、也不計較。人生就在茶碗之間,隨個人的態度而顯現不同的意義。 蘇東坡更是不可一日無此君,一首《水調歌頭》,歌詠採茶、製茶、點茶、品茶,描聲繪色,細緻精采。詞云:「 已過幾番雨,前夜一聲雷。旗槍爭戰建溪,春色佔先魁。採取枝頭雀舌,帶露和煙搗碎,結就紫雲堆。輕動黃金碾,飛起綠塵埃。...戰退睡魔百萬,夢不到陽台。兩腋清風起,我欲上蓬萊」 沉醉之時,竟能飄飄欲仙、無遠飛騰。 東坡所謂「悲歌為黎元」,飲茶品茗之際,猶不忘茶農之苦辛,同情被課徵重稅,與本詩作者黃炳南眼見茶園荒廢,求生艱難,同有矜憐蒼生遭不幸,而為農人叫屈之意。 目前臺灣茶業面臨工資高漲、勞力不足、消費者口味多元化、茶葉進口增多之壓力,調整產銷結構,提升茶葉產製技術,結合科技及文化涵養,使茶藝融入日常生活,發展休閒茶業及彰顯茶文化特質,當能促進傳統產業現代化及永續經營。

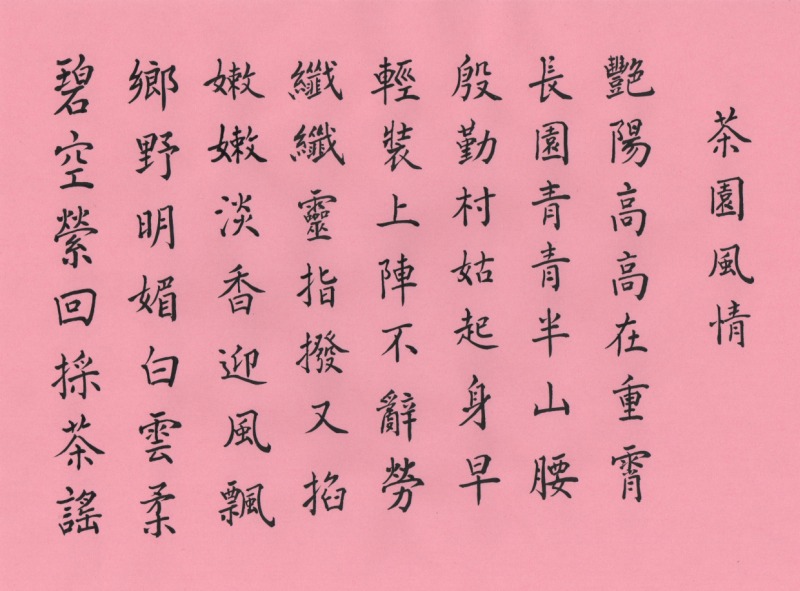

下面是七古習作一首:

(七古習作) 茶園風情

艷陽高高在重霄 長園青青半山腰 殷勤村姑起身早 輕裝上陣不辭勞 纖纖靈指撥又掐 嫩嫩淡香迎風飃 鄉野明媚白雲柔 碧空縈回採茶謠

* |

|

| ( 創作|文學賞析 ) |