字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/02/21 23:08:53瀏覽235|回應0|推薦0 | |

|

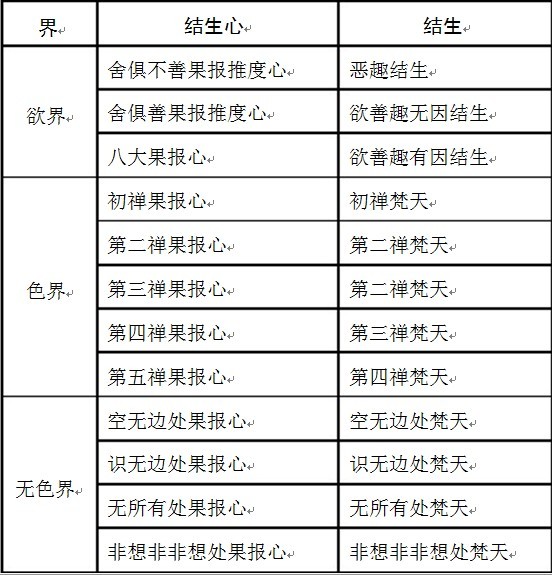

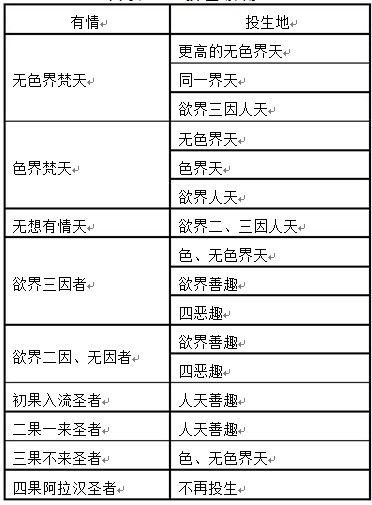

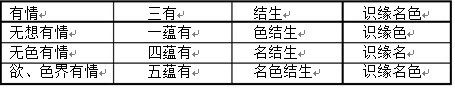

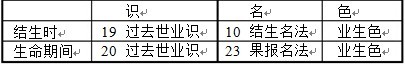

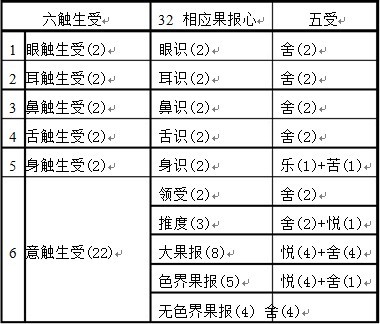

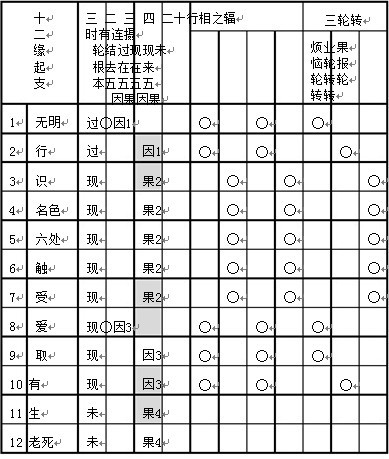

阿毘達摩講要(下) 第二十一講業 我們在《阿毘達摩講要》的《上集》和《中集》裡,已經講了概念法、色法、心所法與心法,以及心的運作,也就是通常說的看、聽、嗅、嘗、觸、想這些心路是如何運作的,心又是怎樣認知對像等問題。這些構成了我們平時所說的生命,包括了身心現象,也就是物質現象和心理現象,在“阿毘達摩”中稱為色法與名法。 佛陀宣講的所有法都緊扣著生命。在《下集》裡,我們將繼續探討生命現象裡的一個新內容——生死現象。我們將探討生命是如何產生、如何運作及運作規律是怎樣的。也就是說,作為一個生命個體,我們從哪裡來?又將到哪裡去?我們可否決定、左右自己的未來?在死與生之間、生命以及生命的運作是否存在規律等等。在此之後,將講緣起(十二支緣起),最後再簡單地講涅槃以及證悟涅槃的方法。 這次“阿毘達摩”課程的主要內容包括“離心路” (vãthimutta)的死生法則,離心路主要探討的是生命以及死生的環節。在探討離心路之前,先來談一談生命的形成方式。 一、四類結生 有四類結生: 1.惡趣結生(apà ya-pañisandhi) Apà ya 是惡趣,或者沒有快樂的地方。pañisandhi 是結生或生命的投生方式。一個生命投生到苦界、惡趣,這類結生稱為“惡趣結生”。 2.欲善趣結生(kà masugati-pañisandhi)Kà ma 是慾望,在此特指欲界;sugati 是善趣。 3.色界結生(rå pà vacara-pañisandhi) 4.無色界結生(arå pà vacara-pañisandhi) 二、十九種結生心 欲界、色界、無色界稱為“三界”。其中,欲界又可以分為兩大類:惡趣與善趣。“惡趣”一般有三類,即地獄、畜生、鬼。三惡趣通常再加上阿蘇羅(asura)成為四惡趣。“善趣”包括人界和六欲界天。色界與無色界只是純善而沒有不善。 這四類結生都和結生心有關。在學習心的作用時,曾經講過有一種心稱為“結生心”(pañisandhi-citta),它是一期生命中的第一個心,例如我們今生投生為人,我們生命的第一個心就是結生心。換言之,與精卵結合同時生起的心叫做結生心,它標誌著一期生命的開始。因為結生心是由過去所造之業帶來的果報,它本身不會造業,所以結生心屬於果報心。 結生心有十九種,它們是: 一、舍俱不善果報推度心——惡趣結生 由於舍俱不善果報推度心屬於不善的果報,所以只會造成惡趣的結生。惡趣的有情多種多樣,有極苦的地獄類;也有小至蚊蟻蠕蟲,大至鯨魚的畜生類;還有各種鬼類。儘管有些鬼很有福報,也有些鬼像天人一樣漂亮,但只要它們是鬼類,就必定是惡趣結生。 由於所有惡趣眾生都是由不善果報帶來的投生,故此,不管惡趣眾生的種類有多少,它們的結生心都屬於同一種心——舍俱不善果報推度心。 二、舍俱善果報推度心——欲善趣無因結生 舍俱善果報推度心的結生心可以使一個有情投生為人或者低等的天人,而成為欲界無因結生者。如果投生為人,他可能是先天性眼盲、耳聾、啞巴,或者是其他的殘疾、智障、弱智,或者先天具有男女兩根,或者是沒有性別的人。即使投生到天界,也屬於很低等的天神。 雖然善業的果報使他們投生為人或天,但是由於這種果報很低劣,因此所帶來的生命也不會太殊勝。 三、八大果報心——欲善趣有因結生 八大果報心都能帶來欲界善趣的有因結生。可以肯定地說,現在坐在這裡聽開示的每一個人都屬於這一類。為什麼呢?因為我們都投生在欲界,而不是色界、無色界的梵天人,我們也不是四惡趣的眾生,而且在座諸位也沒有先天的聾、啞、盲、弱智、殘疾等,所以,在座諸位的結生心肯定是八大果報心之一。 由於我們過去所造的慾界善業在前一生臨終時成熟,所以使我們今生能投生到欲界善趣。 四、五種色界果報心——色界結生 投生到色界的梵天人,依照其前世培育的色界善心所帶來的果報,分為五種: 1.初禪的三種梵天人都由初禪果報心投生。 2.第二禪的三種梵天人由論教法的第二禪與第三禪果報心投生。 3.第三禪的三種梵天人由論教法的第四禪果報心投生。 4.第四禪廣果天的凡夫和有學聖者,由論教法的第五禪果報心投生。五淨居天人由三果不來聖者投生,他們的結生心是第五禪果報心。 5.無想有情天(asa¤ ¤ asatta)屬於色結生,他們沒有結生心。 五、四種無色界果報心——無色界結生 成就無色界定者死後,分別依其所造的無色界善業而帶來投生到無色界梵天的果報,成為無色界梵天人,這種心稱為無色界結生心。無色界結生心有四種:空無邊處果報心、識無邊處果報心、無所有處果報心和非想非非想處果報心。 圖表1:結生心和結生關係表

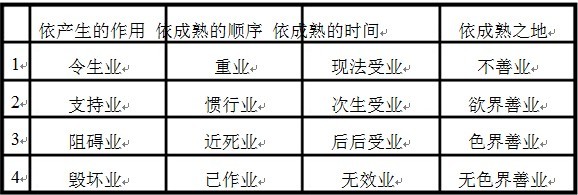

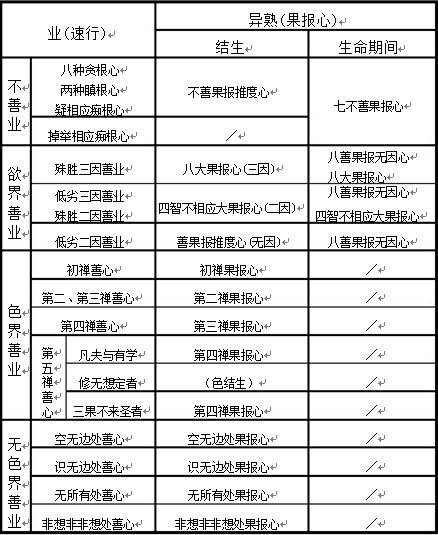

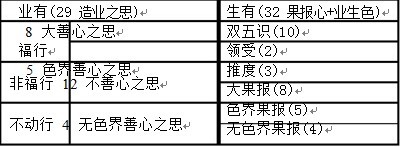

因此,導致投生到欲界的一共有10 種心,其中,善趣結生9 種,惡趣結生只有一種——舍俱不善果報推度心。因為推度心屬於舍俱,只有11 個名法,所以這種心很弱。八大果報心可以帶來人或天的結生,人或天又依結生心有沒有“智”而分為二因結生和三因結生。五種色界果報心和四種無色界果報心必定是三因的。種欲界果報心, 種色界果105報心和4 種無色界果報心,一共有19 種結生心。 三、什麼是業? 由什麼來決定有情的結生呢?由業。 對於佛弟子來說,“業”應該是最熟悉不過了。佛弟子要相信四件事,哪四件呢?一、佛陀;二、法;三、僧;四、業果法則,也稱因果律。業果法則很重要,因為生命的運作取決於業果法則,佛陀所揭示的世間法就是由業果法則貫穿,稱為緣起(pañicca-samuppà da)。雖然我們都相信業,但要詳細了解業,清楚業是如何運作的,在這方面還有很廣闊的領域供我們深入學習。 業(kamma),源於巴利語字根√kar-做,字面意思是做、行為、造作。kar 加上後綴ma,梵語組合為karma,巴利語則讀為kamma。 任何身、語、意方面有意志的行為(好或不好)都是業。 表現在道德上稱為善業或不善業。在勝義諦上,業是指善與不善之思(kusala akusala cetanà )。在一種心裡,唯有思心所才能夠造業。佛陀在《增支部》中說: ß Cetanà haü , bhikkhave, kammaü vadà mi. cetayitvà kammaü karoti - kà yena và cà ya manasà .û ‚諸比庫,我說思即是業。因思而造作身、 意之業。語、‛(A.6.63) 在《上集》講到遍一切心心所的時候,其中有一種是思心所(cetanà )。思心所的作用是造業。它不僅自己造業,而且可以組織其他心所一起造業,就如公司的經理一樣,既要自己工作,又要督促其他職員工作。同樣,思心所不僅自己執行認知對象的作用,還要促使其他心所一起運作。因為有了思(動機、意志),才有身體的行動、語言的表達、心的思惟等。 除了佛陀與諸阿拉漢之外,任何思都是業。 佛陀與諸阿拉漢的心念裡雖然也有思心所,但是由於他們已經斷盡了煩惱,所以既沒有善速行,也沒有不善速行,他們的速行心只是唯作心。既然是唯作,就不會留下業。換言之,佛陀以及一切漏盡者雖然有身體的行為、語言的表達、心的思惟,但純粹只是造作而沒有業,不會留下任何業的種子(業力)。對於凡夫和有學聖者來說,速行心不是善的就是不善。無論善與不善,都屬於業。 無意的、無念的、無心的行為並不構成業,因為沒有造業的重要因素──思。 這是判斷有沒有造業的一種方法。一個人走路時無意中踩死條蟲子,因為他沒有意圖(思)要把蟲子踩死,所以他既沒有造殺生的業,也沒有違犯殺生學處。甚至開車時因為魯莽撞死人,在法律上可能要追究責任,但是在業的範疇裡,因為不是故意撞死人,所以並沒有造殺生的業,也沒有違犯殺生學處。為什麼呢?因為他沒有殺人的思。 在《律藏》裡講到:有很多比庫在進行建築,其中一位比庫因為不小心,失手掉下一塊石頭,砸死下面的一位比庫。佛陀說因為沒有殺心,所以不違犯殺人學處。 因此,若沒有惡的、不善的意圖,就不會構成惡業、不善業。 四、業的定律 業的定律(kammaniyà ma)可以概括為: Sabbe sattà , kammassakà , kammadà yà dà , kammayonã, kammabandhå , kammapañisaraõ à , yaü kammaü karissanti kalyà õ aü và pà pakaü và , tassa dà yà dà bhavissanti. 一切有情都是業的所有者,業的繼承者,以業為起源,以業為親屬,以業為皈依處。無論所造的是善或惡之業,都將是它的承受者。 一切有情都是業的所有者‛ 業是所有眾生自己的財: 產,眾生是自己所造之業的主人。‚業的繼承者‛:眾生是業的繼承人,業是他們的遺產、財富,每個人所造之業最終是由自己來繼承、自己來承擔。‚以業為起源‛:業是眾生的起源、根源,生命也是由業帶來的。‚以業為親屬‛:業是眾生的親戚眷屬。‚以業為皈依處‛ 業是眾生的皈依處、:依止處。無論眾生所造的是善的或惡的業,都將是這些業的承受者。 用通俗的話來說,業的定律就是“善有善報,惡有惡報;不是不報,時辰未到。“善惡到頭終有報。” 業的定律包含兩層意思: 一、同類相應定律——善有善報,惡有惡報。 “善有善報”:第一個“善”是指業,即行為,包括身、語、意的行為,好的行為就是善。“有善報”是指帶來善果報心,體驗到善果報。哪些是善果報?例如:長命百歲、身體健康、容顏俊俏、出身高貴、擁有財富、具影響力、富有智慧等,即我們所說的“福報”。能投生為梵天人或欲界天人,這是更殊勝的善報。為何會有這些善報?因為善業。 “惡有惡報”:第一個“惡”是指業,不善的、不好的行為稱為惡業。“有惡報”是指帶來苦的、不好的果報。“善有善報,惡有惡報”是指造作了什麼樣的行為,就有可能要承受由它帶來的結果。善業帶來善的果報,不善業帶來不善的果報。善因有善果,不善因有不善果,這就是因果。 佛陀在《增支部》中說: 諸比庫,無有此事,絕不可能,若身惡行、語惡行、意惡行能產生可愛、可樂、可意的果報,無有此事! 諸比庫,乃有此事,若身惡行、語惡行、意惡行能產生不可愛、不可樂、不可意的果報,乃有此事! 諸比庫,無有此事,絕不可能,若身善行、語善行、意善行能產生不可愛、不可樂、不可意的果報,無有此事! 諸比庫,乃有此事,若身善行、語善行、意善行能產生可愛、可樂、可意的果報,乃有此事!‛(A.1.284-289) 一個人造了不善業,他將要承受由此帶來的苦果。一個人造的是善業,他也將會享受由此帶來的樂報。俗話說得好: “種瓜得瓜,種豆得豆。”種下苦瓜,收成的也是苦瓜;種下甜瓜,收成的也是甜瓜。不可能種苦瓜收成甜瓜,也不可能種甜瓜收成苦瓜,更不可能種瓜長出來的是芋頭。 二、因果相續定律——自作自受。 每個人都要為自己所造的業負責。負責造業的是名法裡的思心所。一旦造下了業,就會在名色相續流中形成一種行為影響力,稱為“業力”(kammasatti)。一旦遇到因緣,業力就會發生作用。猶如一棵蘋果樹,只要沒有拔除它的根,遇到因緣成熟就會發芽、成長、結出蘋果。這棵蘋果樹的蘋果既不會長在梨樹或桃樹上,也不會長在其他蘋果樹上,必定是長在這棵蘋果樹上。又猶如你撒在自己田裡的種子不會在別人的田里長出來。 了解業的定律後,就要明白自己要為自己的行為負責! 體驗到不好的果報時,自己要敢於承擔,甘於承受,不要推卸責任給別人、推卸責任給外在的東西。例如一個女人生來長得醜陋,這並不是她的母親想要把她生成這麼醜陋的,母親都喜歡自己的女兒長得漂亮。為什麼她會長得醜陋?因為業!造了業,因緣成熟就必須承受,這是業的定律。 唯有出世間的業才會一造下立刻就成熟。出世間善心一旦生起,果報也立刻生起。但對於世間的業來說,都需要經過一段時間、具足種種因緣才會成熟,而不會立竿見影,所以“果報”的巴利語vipà ka 也直譯為“異熟”。 可能有些人會說:“我經常做好事,為什麼還沒有得到好的結果?有些人不務正業,喜歡貪小便宜,甚至為非作歹、無惡不作,他們卻飛黃騰達,這個社會太不公平了!”所以他們覺得“善有善報,惡有惡報”是假的。但是他們沒有看到“善有善報,惡有惡報”後面緊跟著的那句:“不是不報,時辰未到。”雖然你現在種的是甜瓜,但是你正在品嚐的是過去種下、現在收成的苦瓜。雖然現在他們正在種苦瓜,但他們正在品嚐的是過去所種的甜瓜。這種業力所帶來的“時間差”只能由自己去承受。剛剛種下的種子不可能一天、兩天就結出果實來,它需要經過一段時間的醞釀、慢慢成長,最後才能結出果實。同樣道理,不論是學習技術還是搞投資做生意,都不可能今天投入,明天或後天就得到回報。 這就是業運作的法則。以下繼續討論業是如何具體運作的。 五、業的分類 接下來我們將通過學習業的分類來了解業的運作。 一種業: 思即是業。 佛陀說:‚我說思即是業(Cetanà haü kammaü vadà mi)。‛以心所來說,只有一種心所——思——才能稱為業。 兩種業: 1.善業(kusala kamma)——由善思造作的。 2.不善業(akusala kamma)——由不善思造作的。 也許有人會問:除了善業與不善業之外,還有沒有第三種業?有沒有無記業?我們複習一下心的分類就會有答案。 心依本性可以分為四類:1.不善心,2.善心,3.果報心(vipà kacitta),4.唯作心(kiriyà citta)。其中,不善心與善心都能造業,果報心與唯作心都屬於無記(abyà kata)。因為果報心是只能體驗由過去所造之業成熟的心,純粹只是承受、體驗,其本身不能造業,所以不能說果報心是業。唯作心也純粹只是做,而不會留下任何業的痕跡,所以也不能稱為業。因此,果報心和唯作心都是無記,不能叫做業。 心也可以分為三種:善心、不善心和無記心。假如非要把無記心裡的思也算作業的話,則也可以稱為無記業。所以,正確的說法是:心有善心、不善心和無記心三種,但業卻只有善業和不善業兩種。 三種業: 1.身業(kà yakamma); 2.語業(vacãkamma); 3.意業(manokamma)。 身業是通過身門所造作的行為,語業是通過語言所造作的行為,意業是通過心念所造作的行為。換言之,身業是通過身表(kà yavi¤ ¤ atti)表達出來的善或不善思,語業是通過語表(vacãvi¤ ¤ atti)表達出來的善或不善思,意業是呈現在意門裡的善或不善思。這三種業是通過所表現的門來說的。 這三業當中,哪種業最重? 意業最重! 佛陀在世時,有一種裸體外道叫耆那教(Jainism)。他們認為三業當中身業最重,即造作身體行為的果報最重,但佛陀說意業為最重。為什麼呢?因為有些行為並沒有動機,這種行為是不構成業的。但是,當你極度憎恨一個人時,儘管還沒有付諸身體的行動或通過語言的表達,但你在心裡已經造了很強的業。例如一個人想殺死自己的仇人,但是找不到機會,儘管如此,他已經造了業。所以說,身業與語業唯有在意業(思,即動機)的操縱下才構成業。善業、不善業都一樣。沒有思的主導,只是身體行動或語言將不能造業。然而,即使沒有身或語的表達,純粹的意念也是造業。 正如佛陀在《法句》第1 頌中說: ß Manopubbaõ gamà dhammà , manoseññhà manomayà ; manasà ce paduññhena, bhà sati và karoti và ; tato naü dukkhamanveti, cakkaü va vahato padaü .û ‚諸法意先行,意主意生成; 若以邪惡意,或說或行動, 如此苦隨彼,如輪隨獸足。‛(Dhp.1) 對於受蘊、想蘊、行蘊三種名蘊,意(心識)走在它們的前面。意是它們的主人、首領,唯有意才能完成造業。如果一個人擁有貪婪等三種意惡行,才會說出虛妄語等四種惡語,或者造作殺生等三種身體的惡行。當他所做的這些身語意三種惡業成熟,墮落四惡趣或投生為暗愚之人等的痛苦將會跟隨著他,猶如牛車的輪子緊跟隨著牛的腳印一樣。 佛陀又在第2 頌中說: ß Manopubbaõ gamà dhammà , manoseññhà manomayà ; manasà ce pasannena, bhà sati và karoti và ; tato naü sukhamanveti, chà yà va anapà yinã.û 諸法意先行,意主意生成; 若以清淨意,或說或行動, 如此樂隨彼,如影隨於形。‛(Dhp.2) 對於受、想、行三種名蘊, (心識)走在它們的前面。意意是它們的主人、首領,唯有意才能完成造業。如果一個人擁有無貪等三種意善行,以此意行而造作四種語善行和三種身善行。當他所做的這些身語意三種善業成熟,就能投生到天人善趣。善業能帶來快樂,猶如影子緊跟著身形一樣。 因此在三業當中,意業是最重要的。 四種業: 業可以依作用、成熟的時間、成熟之地和成熟的先後順序而分為四類,每一類又各分為四種,因此共有16 種業。 圖表2:四類四種業總覽

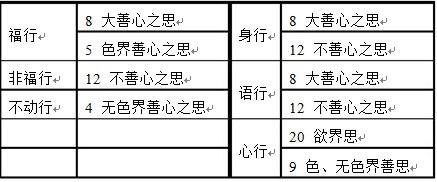

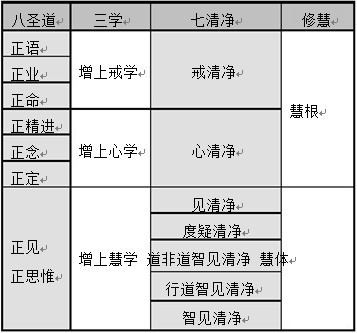

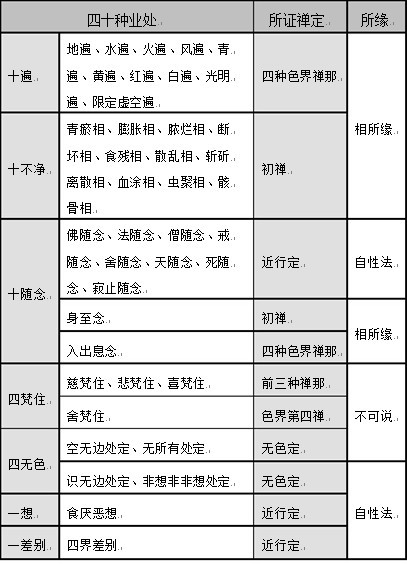

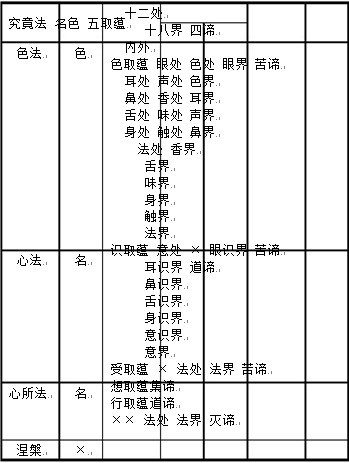

業的四分法涉及到業的具體運作。 第二十二講業的運作(一) 一、依產生的作用 業依產生的作用可分為四種: 第一,令生業(janaka kamma)——能夠在結生時及生命期間產生果報名法與業生色的善或不善思。 能夠帶來結生、使一個有情投生到某一界(例如:投生為人、投生為天人、投生為畜生、投生到地獄)的業稱為“令生業”。在所有業當中,令生業是最重要的,因為令生業可以決定、左右有情的整一期生命。 第二,支持業(upatthambaka kamma)——沒有機會成熟以產生結生的業,但它能支助令生業,延長其產生的樂報或苦報,或者支助令生業產生的五蘊。 有些由過去所造作的業雖然沒有機會在臨終時帶來結生,但是它能在生命期間持續成熟,而使這個有情繼續承受樂報或苦報,這種業稱為“支持業”。 支持業的特點——好的越好,壞的越壞。正如“錦上添花”般,它能支持好的令生業,使其變得更好;又如“落井下石”般,它能讓惡趣有情的生命變得更加糟糕。例如某個有情由於一種善業而投生為人,那些沒有在前一世臨終時成熟的善業就成為今生好的支持業,使他健康長壽、豐衣足食、富貴延綿等。然而,當不善的令生業帶來病痛時,其他的不善業也可能在此時成熟並支助它,使他醫藥無效、病痛加劇等等,正如古人說的“屋漏偏逢連夜雨” 。 第三,阻礙業(upapãëaka kamma)——這種業也是沒有機會成熟以產生結生的業,但它能阻礙令生業,縮短其產生的樂報或苦報,或對抗其產生的果報。 以人為例子,一個有情由於善的令生業而投生為人,那麼不善的阻礙業可以使他下賤、多病、錢財損失、親友離散等。例如:本來令生業可以使他投生為高貴的人,但由於阻礙業的影響,而使他投生到低等或下賤的家庭;本來令生業可以使他投生為健康長壽的人,但是由於不善阻礙業的影響,而使他投生為多病的人。 阻礙業在生命期間也會持續發揮作用,比如很辛苦地工作,將要發工資的時候老闆卻捲款逃走而拿不到工資,或者錢財經常被偷;或者親友離散,不能和自己喜歡的人在一起;或者經常生病,父母早逝等等,不一而足。這些都是由於不善的阻礙業在產生作用,而使他體驗到不好的結果。 相反地,一個有情由於不善的令生業投生為狗。投生為狗是不善果報,但它的阻礙業則是善業。儘管令生業讓它墮落惡趣、投生為狗,但是善的阻礙業可使它獲得美食、好的照顧、醫療等。有些寵物狗才打了幾個噴嚏,它的主人就急忙帶它看獸醫。 這種由不善的令生業帶來結生的有情,其阻礙業反而是善業,因為善業的果報才能阻礙不善的令生業帶來的苦報。反之,對於善的令生業來說,不善業才成為阻礙業。 善業使一個有情投生為人,這種業屬於令生業,然後支持業可使他身體健康、富有、家庭和睦等等。但如果不善業成熟使一個有情投生為狗,那麼它的支持業就是不善業。這些不善業在它的生命期間成熟,使它經常得不到食物,或者皮膚潰爛、長滿蟲子、遭受痛苦等,這些不善的支持業只會使它更加痛苦,甚至延長它的壽命來延長痛苦。 阻礙業和支持業都與令生業有關。如果令生業是善的,那麼支持業也是善的,而阻礙業則是不善業。如果令生業是不善的,那麼支持業也是不善的,而阻礙業反而是善業。可見,阻礙業與令生業是一對反作用的關係。 第四,毀壞業(upaghà taka kamma)——能中止其他較弱之業的善或不善業,不讓它繼續產生果報,從而引生自己的果報。 毀壞業能夠使原先較弱的善業或不善業中斷,從而使其他的業有機會成熟並帶來其果報。毀壞業產生作用常常表現為發生意外,例如一個人原來的壽命有90 歲,但是他在60多歲時發生意外死去,這是由於毀壞業在發生作用。這些現像在我們身邊時有發生。 善的令生業使有情投生為人,有些人豐衣足食,住豪宅、開名車、穿名牌衣裳,這些是他的支持業。但是人生有浮沉,人不可能一輩子都一帆風順、飛黃騰達,總會出現一些波折。當他遭遇困境時,例如碰上金融危機,他的公司虧了大本,財產遭到損失,這是阻礙業成熟。不但事業受阻,回到家裡連老婆也吵著要和他離婚,這也是阻礙業。當他飛黃騰達的時候,親戚朋友、同僚下屬都來奉承和巴結他,此時好的變得更好,這是支持業。一旦貧困潦倒,面臨破產的時候,往往是“福無雙至,禍不單行”,倒霉事接踵而來,這是阻礙業在產生作用。有些人會損失錢財,或者生病,有些人則不能安享天年。現代社會發生意外的頻率很高,車禍、工業意外等都能使一個人飛來橫禍,導致他的生命提前終結。這些都是由於他的毀壞業在產生作用。 在這四種業當中,令生業是最主要的。哪怕在臨終時成熟的只是一種業,只要它能帶來結生,這種令生業就能影響該有情下輩子一生的生命。例如一種令生業使某有情投生為人,他一輩子都是人,而且是男人就是男人,是女人就是女人;是白種人就是白種人,是黃種人就是黃種人;如果投生為畜生,一輩子都是畜生,是豬就是豬,是狗就是狗,幾乎沒有改變的馀地。除非是因這種令生業耗盡而死亡,或者有強力的毀壞業中斷該生命,否則,這種令生業一直都在發揮著其主要作用。猶如在一幅有底色的布或紙上作畫,無論繪上什麼顏色,都會受到底色的影響。同樣地,儘管數不清的支持業和阻礙業在一生當中持續不斷地成熟,但它們也只是在令生業的大前提下發揮其各自的作用而已。 迭瓦達答的故事 下面以迭瓦達答(Devadatta)的故事為例,來說明令生業、支持業、阻礙業和毀壞業。 Devadatta 的意思是天授、天賜,古代音譯為提婆達多、提婆達兜或調達。迭瓦達答出身於王族家庭,自小養尊處優。 他比悉達多太子小幾歲,他的姐姐是悉達多太子的王妃——亞壽塔拉(Yasodharà )。悉達多太子覺悟成佛後的第二年,首次回釋迦國探親,當時的迭瓦達答還很年輕,他和幾位釋迦族王子跋帝亞(Bhaddiya) 、 阿奴盧塔( Anuruddha) 、 阿難(â nanda)、跋谷(Bhagu)、金比喇(Kimbila),還有理髮匠伍巴離(Upà li)一起追隨佛陀出家。他們出家之後都精進地禪修,在第一個雨安居(vassa)期間,跋帝亞尊者證得了三明,阿奴盧塔尊者成就了天眼,阿難尊者則在聽聞本那•滿答尼子(Puõ õ amantà õ iputta)尊者說法時證得入流果。雖然迭瓦達答在那個雨安居中沒有證得任何的聖道聖果,但是他也證得了凡夫的五神通:1.神變通或如意通,2.天耳通,3.他心通, 4.宿命通,5.天眼通。唯有最重要的漏盡通沒有證得。 擁有凡夫的神通之後,他繼續在僧團中過著清淨的梵行生活,也很努力學習聖典和精進修行。就這樣度過了三十多年,迭瓦達答已經是大長老,可還是沒有其他更上的成就。 有一天,他心裡生起一個壞念頭:“沙利子(Sà riputta)有很多徒眾,摩嘎喇那(Moggallà na)有很多徒眾,馬哈咖沙巴(Mahà kassapa)也有很多徒眾,他們每個人都是領導,我也要做一個領導。但是,如果沒有供養就不會有人要來跟我,就讓我想辦法弄些供養來。 他想到現在馬嘎塔國(Magadha)” 的未生怨王子(Ajà tasattu),這位王子很有前途,因為他將會繼承父親賓比薩拉(Bimbisà ra)王而成為當時最強的一國領袖,於是他開始盤算著如何博取未生怨王子的信心。 一天,迭瓦達答帶上衣缽,走進王宮並來到王子的寢室,隱去自己的本形,變成一個青年。這個青年身上纏著三條蛇,出現在未生怨王子的膝蓋上。未生怨王子看到這個腰、頭、脖子都纏著毒蛇的青年,感到非常恐懼害怕。 迭瓦達答問:“王子,你害怕我嗎?” 王子說:“是啊,我是很害怕,你是誰?” 他說:“我是迭瓦達答。” 王子說:“尊者,既然你是聖尊迭瓦達答,那請你現出自己的本形吧!” 於是,迭瓦達答隱去神通,現出他的本形,拿著缽和衣站在王子麵前。於是未生怨王子對迭瓦達答的神通產生很強的信心,每天早晚都用五百輛車的食物運去供養迭瓦達答。從此,迭瓦達答有了很多隨從。 迭瓦達答的心被名聞利養佔據之後,他生起這樣的慾望:“我要領導比庫僧團!”在他產生這個惡念的那刻,他的神通也消失了。 有一天,佛陀正坐在大眾中說法,賓比薩拉國王也在場。 當時,迭瓦達答從座位上站起來,只是合著掌對佛陀說:“尊者,現在跋嘎瓦已經年老了,已經年邁了,年歲已高了。尊者,跋嘎瓦現在也該退休了,也該致力於現法樂住而住了,請把比庫僧團交給我,我將會領導比庫僧團!” 佛陀說:“夠了,迭瓦達答,你不要想領導比庫僧團!” 迭瓦達答第二次這樣請求,佛陀又拒絕了他。第三次他還是這樣請求,佛陀毫不客氣地回絕:“迭瓦達答,即使是沙利子和摩嘎喇那,我都不會把比庫僧團交給他們,更何況是你這個低賤的吃唾液者1!” 迭瓦達答本身也是出身王族,他很傲慢,以前又有神通。 他心想:“跋嘎瓦竟然在國王也在場的大眾面前用吃唾液者的話來貶斥我,還抬舉沙利子和摩嘎喇那。”於是他懷恨在心,準備殺死佛陀。 當迭瓦達答離開後,佛陀對沙利子尊者說:“沙利子,你到王舍城去揭發迭瓦達答說:以前迭瓦達答的本性和現在的本性不同。無論是迭瓦達答所作的行為和語言,都不代表佛陀、法或僧,只代表迭瓦達答自己。”也就是說,從此以後他的一切言行都和佛法僧無關! 吃唾液者(kheëà sakkassa):通過邪命方式所獲得的供養就像被聖者們吐出來的口水一樣,跋嘎瓦說吞嚥像這樣的供養為吃唾液者。 由於迭瓦達答此前的品行尚佳,他在僧團中還是很受尊重的,這使沙利子尊者感到很為難,他說:“跋嘎瓦!以前我在王舍城稱讚迭瓦達答說:果底子(Godhiputta,即迭瓦達答)有大神通,果底子有大威力。尊者,您叫我如何在王舍城揭發迭瓦達答呢?” 佛陀反問他:“沙利子,你在王舍城對迭瓦達答的稱讚是不是真實的?” 他回答說:“是的!尊者。” “同樣地,沙利子,你在王舍城也只是照實去揭發迭瓦達答。” 於是,沙利子帶領著許多比庫一起進入王舍城揭發迭瓦達答:“以前迭瓦達答的本性和現在的本性不同。無論是迭瓦達答所作的行為和語言,都不代表佛陀、法或僧,只代表迭瓦達答自己。” 出於對迭瓦達答本性的了解,跋嘎瓦知道他決不會就此善罷甘休。 迭瓦達答畢竟是一個很有政治才能的陰謀家和野心家。 想要殺死佛陀,必須先斷除佛陀的外護。因為當時的國王賓比薩拉是佛陀的得力在家弟子和熱心護持者,這自然也就成為迭瓦達答弒佛的最大障礙和心腹之患。於是,一場“借刀殺人”和“釜底抽薪”的宮庭政變和歷史悲劇正在他的策劃和導演之下逐漸上演。 迭瓦達答來到王宮,教唆未生怨王子殺死他的父親後做國王,而他則殺死跋嘎瓦後做佛陀。 於是,王子在迭瓦達答的教唆下,把匕首綁在腿上潛入國王的寢宮企圖刺殺國王,可是在寢宮門口被侍衛發現並把他抓住。賓比薩拉王知道他想做國王后,就把王位讓給了他。 迭瓦達答還是不肯罷休,他來到王宮,對未生怨王說: “你就好像把一頭豺狼抓進蒙了皮的鼓裡的人一樣想得那麼輕鬆。過不了幾天,當你的父親想起你曾經對他所做的不敬時,他就會把自己的王位再奪回來。” 於是未生怨王按照迭瓦達答的詭計,把老國王打進專門熏烤犯人的烤牢(tà panageha),直到把他的父親活活折磨死。 迭瓦達答見到自己的心腹大患被除掉之後,又要未生怨王派人刺殺佛陀。於是,未生怨王喚來殺手說:“你們聽從聖尊迭瓦達答的命令行事。” 迭瓦達答首先指使一個身體魁梧的殺手說:“朋友,去,沙門果德瑪住在某某地方,你殺死他之後從這條道路過來。” 當這人離開後,他又命令另外兩個人:“當你們看到有一個人從這條道路走過來時,殺死他之後從這條道路過來。” 等那兩個人走了之後,他又命令另外四個人:“當你們看到有兩個人從這條道路走過來時,殺死他們之後從這條道路過來。”之後他又命令另外八個人和十六個人,想通過這樣的方法殺人滅口,毀滅證據。 可是由於佛陀的威德,這些殺手在見到佛陀後,不僅下不了手,而且都放下屠刀,聽聞佛陀說法後成為了佛陀的弟子,並且都證得了入流果。 迭瓦達答知道自己的陰謀失敗了,於是他就決定親自動手。 有一天,迭瓦達答爬上鷲峰山(Gijjhakå ña),趁著佛陀在山下的陰影處經行時,把一塊大石頭往下推,他企圖用這塊大石頭砸死佛陀。然而,這塊大石頭滾到半山腰時,正好被兩塊岩石卡住了。但還是有一塊碎石從那裡彈出,正好把如來的腳給割破了,流了很多血。幸好來了一位叫做基瓦(Jãvaka)的名醫幫佛陀包紮療治傷口。 當時,佛陀抬頭望著山頂上的迭瓦達答說:“愚人,你多做非福,你以噁心、殺心出如來之血!”並對比庫們說:“諸比庫,這是迭瓦達答所造下的第一種無間業,即以噁心、殺心出如來之血。” 這是佛教史上有名的“出佛身血”(五無間罪之一)。在我們佛陀的教法中,只有迭瓦達答一個人曾經造過這樣的惡業。 迭瓦達答第二次刺殺跋嘎瓦不成,又心生一計。當時,在王舍城有一頭名叫那喇笈利(Nà ëà giri)的兇暴的殺人大象。迭瓦達答叫象倌放出那頭那喇笈利大象,準備踏殺佛陀。 佛陀在清晨穿好衣,拿著缽,和許多比庫一起進入王舍城托缽時,象倌看到跋嘎瓦從遠處走來,於是放出那喇笈利大象。那頭大像看到佛陀從遠處走過來,於是高舉象鼻、豎起雙耳朝跋嘎瓦方向衝過去。 比庫們見到大象衝過來,紛紛勸佛陀避退,但佛陀當然不會懼怕。佛陀向這頭大象散播慈心,結果這頭大像被跋嘎瓦的慈心所遍滿時,放下鼻子,慢慢走到佛陀面前站著。跋嘎瓦伸出右手撫摸那喇笈利大象的臉瘤說了兩首偈頌。那喇笈利大像用鼻子吸佛陀腳上的灰塵撒在自己頭上,然後匍匐著退後,一直到看不見跋嘎瓦為止。 佛陀用慈心調伏這頭那喇笈利大象,再次挫敗了迭瓦達答的陰謀。 迭瓦達答雖然作惡多端,但畢竟還沒有還俗,仍然還是一個比庫。他一計不成,又生一計。他糾合同黨果咖離咖(Kokà lika)、咖答摩拉咖帝薩咖(Kañamorakatissaka)、堪嗒王后之子薩母達達答(Khaõ ó adeviyà putta Samuddadatta),準備對佛陀作破僧、破輪。他說: “賢友們,我們到沙門果德瑪跟前請求五件事:尊者,跋嘎瓦以無數方便讚歎少欲、知足、減損、頭陀、淨信、損減與精進勤勉。尊者,這五件事能以無數方便導向少欲、知足、減損、頭陀、淨信、損減與精進勤勉。薩度!尊者, 1.比庫終生應該為林野住者。若進入村中者,即犯其罪。 2.終生應該為集食者。若接受邀請者,即犯其罪。 3.終生應該為塵堆衣者。若接受居士[供養]之衣者,即犯其罪。 4.終生應該為樹下住者。若住在蓋屋(有屋頂的住所)者,即犯其罪。 5.終生不得吃魚、肉。若吃魚、肉者,即犯其罪。 沙門果德瑪將不會同意這五件事,我們就可以用這五件事讓人們信服。” 於是,他們一夥來到佛陀面前,向跋嘎瓦提出這五件事。佛陀當然不會同意這五件事,說:“夠了!迭瓦達答。隨其意欲成為林野住者,隨其意欲住在村莊;隨其意欲為集食者,隨其意欲接受居士的邀請;隨其意欲為塵堆衣者,隨其意欲接受居士供養之衣。迭瓦達答,我允許八個月以樹下為住處,以及三際清淨的魚和肉,即不見、不聞和不疑。”迭瓦達答提出的這五件事被稱為“邪法、邪律” (uddhammaü ubbinayaü )。其中前面四條也屬於佛陀讚歎的頭陀支,但是佛陀並沒有把它們硬性規定為戒律,所以,即使不實行也不會犯戒。對於第五條,“魚”(maccha)是指魚蝦等各種水生動物,“肉”(maü saü )是指飛禽走獸的肉。只要這些肉食並不是比庫們見到、聽到或懷疑專為比庫們宰殺的,它就是清淨的(parisuddhaü ),佛陀並沒有禁止。因為比庫的生活必須依靠施主們的供養,施主供養什麼,比庫只能接受什麼。所以,佛陀在世時,也有許多比庫把前面的四條當作頭陀支來實行,只有第五條“不食魚、肉”才是迭瓦達答“邪法邪律”的特色。4 當時,迭瓦達答對跋嘎瓦拒絕這五事感到滿心歡喜,和黨羽們得意洋洋地離去,並到王舍城向大眾宣布,他們提出的“少欲知足”的五事遭到跋嘎瓦拒絕,但他們卻遵行。有些無信、無知的愚人讚嘆他們行頭陀、生活簡樸,反而責備佛陀生活奢華。但是有信心的智者們則紛紛譴責他們企圖分裂僧團。 到了誦戒日,迭瓦達答當眾宣布要遵行這五事,讓僧眾以取籌的方式表示認同。據說當時竟然有五百個剛出家的韋沙離瓦基子比庫取籌接受了這五事,並跟著迭瓦達答到嘎亞(Gayà )的像頭山5另立僧團。佛教史上的第一次僧團分裂就是由迭瓦達答製造的。6 後來,由於兩位上首弟子沙利子和摩嘎喇那尊者的努力,那些誤入歧途的比庫又回到了跋嘎瓦的身邊。 迭瓦達答的陰謀再一次失敗後,當場氣得口吐熱血。在臥床九個月後,迭瓦達答心中充滿悔恨,他想見佛陀。可是由於作惡多端,當他來到揭德林的蓮花池旁邊時,大地裂開,他直接墮落到無間地獄(Avãci niraya)去。這些在《律藏•小品•破僧篇》裡有詳細記載。 迭瓦達答的故事可以說明四種業。 迭瓦達答生逢佛世,而且投生到釋迦王族家庭,有機會親近佛陀,這是令生業,而且是善的令生業。他的令生業是三因善業,因為他有能力成就神通,成就神通的基礎必須擁有八定,能證得禪定的人一定是三因結生者。其實他是一個天生資質很不錯的人,但是當他產生想要統領僧團的野心時,神通就失去了。 同時,他的支持業使他從小養尊處優,倍受呵護,受到良好的教育。出家達上之後,也得到比庫們的尊重。 當佛陀吩咐沙利子尊者到王舍城揭發他時,其阻礙業即開始生效。不久,迭瓦達答變得臭名昭著,供養和恭敬也都消失了。 由於分裂僧團的極重惡業,導致他墮落到無間地獄中,這是他的毀壞業。 以上通過迭瓦達答的故事,說明了令生業、支持業、阻礙業和毀壞業對一個人的影響。 二、依成熟的順序 業依成熟的順序來分也有四種,分別是: 1.重業(garuka kamma); 2.慣行業(à ciõ õ a kamma); 3.近死業(à sanna kamma); 4.已作業(kañattà kamma)。 這裡的“成熟”特指一個眾生臨終時,首先成熟並使他投生的業。首先成熟的是重業,如果沒有重業,慣行業就會優先成熟,或者是近死業,如果前面三種業都沒有成熟,則曾經做過的已作業會成熟而帶來結生。 第一,重業(garuka kamma) 重業是指很重的業。重業又可以分為兩類:不善重業和善重業。 不善重業有六種: 1. 弒母:殺害親生母親。 2. 弒父:殺害親生父親。 3. 弒阿拉漢:殺害完全斷盡一切煩惱的阿拉漢聖者。 4. 出佛身血:噁心使活著的佛陀身上流血。 5. 分裂僧團:分裂和合的僧團。 6. 定邪見:否定輪迴或業報的頑固邪見。 這裡的“定”是決定性的,意即頑固的、固執的。“邪見”特指斷滅見,即否定因果、否定業報,認為人死了就什麼都沒有了,沒有過去世、未來世,行善、作惡不會有任何結果。如果一個人在臨終時還不肯放棄這類邪見,稱為“定邪見”。 前五種業也叫做“五逆罪”或者“五無間罪”,是五種極重的不善業,因為這五種惡業極重,他的果報是確定的,下一世必定墮落到地獄。同時,這個人在今生不可能再證得禪那,更不要說涅槃了。 例如迭瓦達答造了噁心出佛身血、分裂僧團這兩種重惡業,所以還沒有壽終就直接墮入無間地獄。無間地獄因無間斷地受苦而得名。今生不會有任何其他更重的業可以阻礙他墮入無間地獄,這種惡業必定先成熟。 還有一個例子是未生怨王,他殺死了自己的親生父親。後來,佛陀向他開示了《沙門果經》(Sà ma¤ ¤ aphala sutta)。事後佛陀說:“諸比庫,這位國王根絕[自己]。諸比庫,這位國王毀了[自己]。諸比庫,假如這位國王沒有殺死父親,正直、如法之王的生命,他將即於此座中生起遠塵離垢之法眼。”也即是說,假如他沒有殺死自己的父王的話,將在這個座位上聽佛陀說法就可以證得入流道果,但是由於他弒父的惡業,阻礙他不能證悟聖道聖果。 現在未生怨王在哪裡?在地獄中! 未生怨王聽了佛陀的開示後,他對佛法僧三寶生起強烈的信心,他的信心是超越一切凡夫的。他極力支持佛教,因此也造了很多善業,佛陀般涅槃當年舉行的第一次聖典結集就是由他做外護、護持的。再者,他向佛陀發露了他的罪過,從此改變了他殘暴的性格,也改變了他的後半生。根據歷史記載,他最後還是被他的兒子伍達亞跋達(Udayabhadda)殺死。這個王朝一共延續了五代,可每一代國王都是通過弒父篡位的,或許這也是果報吧!雖然他殺害了自己的親生父親,造了無間惡業,本來要墮落到無間地獄受極漫長的苦,但由於他後來親近如來、皈依三寶,因為佛陀教法的偉大,就像被判處死刑的人通過交罰金而解脫,他死後只需墮落到“銅鍋地獄”受苦六萬年,然後就能從地獄中解脫出來。因為未生怨王后來造了很強的善業,在很久以後的未來將成為名叫“勝利”(Vijità vã)的獨覺佛,然後般涅槃。只是由於他殺父的極重惡業,現在還在地獄裡受苦。 這是造不善重業的另外一個例子。 在這六種不善業當中,有哪些是現代社會還有可能造的?弒母、弒父,還有定邪見!現在報紙新聞時常能看到殺害父母這一類的報導,那些人既愚癡又很可憐。弒阿拉漢、出佛身血和分裂僧團現在幾乎不可能發生了,因為現在要遇到一位阿拉漢都很困難,更別說殺害!佛陀已經般涅槃了,所以也不可能以噁心讓佛陀流血。至於分裂僧團,只有在同一住處、同一界場內的比庫僧團分成兩派,雙方人數都達到四人或以上,並且分別宣讀甘馬語(kammavà cà )才有可能造成分裂,現在也很難發生。但是,定邪見在現代卻很普遍。善的極重業——證得禪那至臨終不退失。 也許有些人會有這樣的疑問,證得禪那以後,不是還要修觀嗎?修觀為什麼不是極重的善業?在佛陀的教法中,並不把修觀視為極重的善業。因為修觀的目的是為了斷除煩惱,而不是為了投生。此處的善業是指能夠導致投生的業,唯有夾雜著無明、愛、取這些煩惱而造作的業才能夠帶來投生。修觀並不是為了投生,其目標是為了斷除無明、斷除愛、斷除取、斷除一切煩惱,所以為了斷除煩惱的修行稱為巴拉密(pà ramã),即解脫的資糧。這裡講到的禪那是善業,特別是有一些人成就禪那是為了投生到梵天,或者他們認為禪那就是解脫,就是至上的清淨,這時他的禪那就成為極重的善業力,使他在臨終時沒有其他任何小的善業可以與它相提並論,這個修定得定的人就能投生到梵天界。 隱士黑天的故事 我們來看看黑天(Kà ëadevila)隱士的故事。黑天還有一個更為人知的名字叫阿西德(Asita),他是菩薩剛剛出世時幫菩薩看相的那位隱士。當菩薩出世的時候,這位黑天隱士看到很多三十三天的天人身穿潔淨的衣服,興高采烈地向沙咖天帝(Sakka devà naminda)祝賀。他好奇地問道: “你們為什麼這麼高興,以前和阿蘇羅打仗,打敗了阿蘇羅都沒有像現在這麼高興,你們為什麼歡呼高興?” 他們回答說:無與倫比的至寶菩薩為了人世間的利益,“已經降生在釋迦村的倫比尼地方,所以我們非常高興。” 當他聽到菩薩降生的消息,立刻到釋迦國咖畢喇瓦土城(Kapilavatthu)見淨飯王(Suddhodana)。他看到菩薩具足三十二大人相、八十種好,知道這位王子今後非同凡響。具足三十二相的人必定只有兩種可能:如果在家的話,他將會成為轉輪王,用法來統治世界的帝王;如果出家的話,他將會成為擁有一切知智的佛陀。他再細心觀察後,他知道這一個小孩子以後必定出家轉動無上的法輪,於是很高興地笑了,並且預言說: “這是無上者,是兩足(人)中的最上者!” 當他笑了一會兒後又哭了。淨飯王看到他老淚縱橫的樣子很擔心,以為是不是他的這個寶貝兒子有什麼不測。黑天隱士說:“這位王子並不會遇到災禍,他將證得最高的正覺,見到究竟清淨,轉動法輪,憐憫眾人;他的梵行將廣為傳揚! 但我在這世上的壽命不長了,在此期間就會死去,不能聽到這位無比的先導者之法,為此我感到傷心難過。”(Sn.3.11) 黑天隱士證得的最高成就是非想非非想處定,假如他證得更低的定,例如色界禪那,那他可以投生到色界梵天。色界梵天人還可以前來聽聞佛法,但是他成就的是非想非非想處定,死後必定只投生到那裡,沒有選擇的馀地。投生到那裡的有情沒有耳朵,沒辦法聽聞,該處有情的壽命是八萬四千大劫。一個大劫多久?等於一個太陽係從形成到毀壞的過程,他要在那裡待八萬四千大劫那麼漫長的時間,沒有機會聽聞佛陀說法,所以他老淚縱橫。 菩薩禪定老師的故事 我們的菩薩在出家後,曾拜會兩位禪定老師,跟這兩位禪定老師學習禪定,一位叫做阿臘拉•咖喇馬(â ëà ra Kà là ma)這位禪定老師教他一直修到無所有處定。當他成就無所有處定時,他已經享受了很寂靜、清涼、殊勝的境界,但是他發現內心的煩惱還是沒有被去除掉。於是他明白這種禪定只是一種內心很高的境界,但還不是真正的解脫,因為不能斷煩惱。於是,他前去拜訪另外一位叫做伍達咖•拉馬子(UdakaRà maputta)的禪定老師,這位老師又教導他更高的禪定——非想非非想處定。很快地,我們的悉達多菩薩成就了非想非非想處定,然而,他發現這種定還是不能斷除煩惱。 此後,菩薩來到伍盧韋喇(Uruvela)苦行林修苦行六年,後來發現苦行也是沒有用,只是摧殘自己、折磨自己而已,於是他放棄了苦行,接受蘇迦答(Sujà tà )供養的食物,然後坐在菩提樹下。當天晚上,菩薩在初夜時分證得了宿住隨念智(pubbenivà sà nussati-¤ à õ a),中夜時分證得了有情死生智(sattà naücutå papà ta-¤ à õ a) , 後夜時分證得了漏盡智(à savakkhaya-¤ à õ a)。這一天相當於陽曆5 月的月圓日——韋薩卡節(Vesà kha),我們的菩薩證得了無上正自覺,從此成為佛陀。當他證悟後,享受了49 天的解脫之樂,後來由於大梵天薩漢巴帝(Sahampati)的祈請,我們的佛陀才同意宣說他所證悟的深奧的法。佛陀想:“我首先要向誰說法,他將能很快地了知此法呢?”他想到此前的兩位禪定老師阿臘拉•咖喇馬和伍達咖•拉馬子。但是很不幸,阿臘拉•咖喇馬在七天前去世,伍達咖•拉馬子也在前一天晚上去世了。這兩位禪定老師雖然成就了很高的禪定,但是他們沒得選擇,死後分別投生到無所有處天和非想非非想處天。 為什麼他們沒得選擇呢?因為在佛陀的教法時期之外,還是有人能夠證得禪那,有人能夠證得很高的禪定,但是他們不明白緣起,不明白業還需要有無明(avijjà )、愛(taõ hà ) 、取(upà dà na)的支助才能夠導致投生,他們認為高深的定境就是解脫,所以他們別無選擇,死後只能隨著自己極重的善業投生到和他所成就的最高之定相應的地方。 佛陀發現了投生的規律,並把它宣說出來。我們可以放心地依照佛陀教導的法來實踐。根據佛陀的教導,如果明白了緣起,明白了業果法則,即使證得禪那和無色界定,我們還是可以自己選擇投生的去處。發現投生法則並不是我們自己的能力,而是佛陀教導給我們的。 現在有很多禪修者也證得了禪那。一般而言,修到緣起的禪修者通常都擁有八定,即四種色界禪那和四種無色定。在他們準備修緣起時,可以選擇要投生的去處。可選擇下一世繼續投生為人,或者投生為欲界天人、梵天人。我們依照佛陀的教法可以做這樣選擇,但是那些不懂佛法的苦行僧就沒有這種選擇,他們只能隨著自己的業去投生。 這是極重的善業(garuka kusala kamma)。 如果我們沒有證得禪那,那麼還不算是極重的善業。但是如果懂得選擇的話,這種重善業也並非必定導致投生的。我們可以把這種重善業作為定覺支(samà dhisambojjhaï ga),以禪定作為證悟正覺的因素、條件,所以修定的目的不是為了投生到梵天界,而是為了覺悟,所以稱為定覺支。 第二,慣行業(à ciõ õ a kamma) 慣行業是指經常造作的善或惡的行為。 善的慣行業 â ciõ õ a 的意思是習慣、慣行。習慣的養成並非一天兩天或者偶爾為之,而是經常地做,長期形成的。例如經常到寺院裡服務、供養僧團、樂善好施,或者聽聞佛法、持戒、禪修等等。由於經常地做、反复地做,就能養成習慣,經常重複某些習慣,慢慢就會形成性格。我們常會提及某人的性格如何,性格其實就是若干行為的總和。如果我們經常行善做好事,這些反复做的善行就會形成好習慣,於是行善也就變成很自然的思惟模式和行為方式了。反之,一個人經常為非作歹,形成壞習慣,於是作惡就變成他的思惟模式和行為方式了。以上即所謂“習慣成自然”。這些習慣性造作的行為在名色相續流中形成的潛在力量叫做慣行業。慣行業可以在臨終的時候優先成熟而帶來結生。 曇彌格居士的故事 曇彌格居士(Dhammika upà saka)是佛陀在世時的一位近事男,他是沙瓦提城(Sà vatthã)眾多居士的長者。曇彌格居士生有七個兒子,七個女兒,一家人都樂善好施,經常供養、服務僧團,也持戒、禪修,修習止觀一直到證得初果。他不僅自己好樂布施、持戒、禪修,還經常和家人、朋友一起布施、持戒、禪修,造了很多強力的善業。 一天,曇彌格居士得了一場病,臥床不起,自知壽命將要結束了。那時他想听聞佛法,吩咐他的親戚到寺院去請佛陀派八位或十六位比庫來向他說法,於是佛陀派那些比庫來到他跟前,圍繞著他的病榻坐在準備好了的座位上。 曇彌格居士請求說:“尊者們,我以後將很難再見到你們了,我現在極虛弱,請為我誦一篇經吧!” 那些比庫問曇彌格居士:“近事男,你想听哪一篇經?” 他說: 我想听一切諸佛都不捨棄的《念處經》“(Satipaññhà na sutta)! 因為佛陀在這篇經中教導了21 種禪修”業處,特別是指導如何修觀。於是那些比庫開始念誦這篇經文。 那個時候,從天界來了六輛裝飾華麗、由許多天馬拉著的巨大天車,坐在天車裡的天人們都來到他的跟前說:“我們帶領你到我們的天界,我們帶領你到我們的天界!猶如打破陶罐拿金瓶,到我們天界享樂而投生來這裡吧!到我們天界享樂而投生來這裡吧!” 天人們都爭著想請曇彌格居士投生到他們的天界,但曇彌格居士不想他們干擾自己聞法,於是說:“你們等一等!你們等一等!” 那些比庫們聽他這麼說,誤認為居士中斷他們誦經,於是停止誦經,默然坐著。 因為曇彌格居士即將命終了,所以這些天界的影像是他臨終時出現的趣相(gati-nimitta),即他將要投生之處的趣相。 由於其他人都看不見這些景象,於是曇彌格居士的兒女們想:“以前我們的父親在聽聞佛法時總是不會滿足,但現在請了比庫們前來誦經卻自己中斷它,看來沒有人是不害怕死亡的。”他們誤以為父親在臨終時神智混亂而傷心地痛哭起來。那些比庫見到這種場面,看來經也誦不成了,於是從座位上起來離開了。 過了一會兒,曇彌格居士回過神來,發現比庫們都走了,兒女們都在哭泣,問道:“你們為什麼在哭?” 他們回答說:“親愛的,您邀請比庫們前來誦經卻自己中斷它,於是我們想看來沒有人是不害怕死的而傷心哭泣啊!” “那些尊者在哪裡呢?” “他們看到既然經誦不成就離開了,親愛的!” “但我並沒有對尊者們說什麼呀!” “那您在和誰一起說話?” “從六種天界來的天人帶著六輛盛裝的天車站在空中發出這樣的聲音:我們天界很快樂!我們天界很快樂!我在和他們說話。” “親愛的,哪裡有天車呀?我們都看不見。” “那有沒有我結的花環呢?” “有的,親愛的!” “哪個天界最快樂?” “一切菩薩和諸佛父母居住的喜足天界(Tusitabhavana)是最快樂的,親愛的!” “那你們拿著花環發願說:願它掛在從喜足天界來的天車上!然後投擲上去。” 於是他們發願後把花環往空中一拋,那串花環落在從喜足天界來的那輛天車上並掛在空中。當時在場的大眾都只見到花環,但看不見那輛車。 曇彌格居士說:“你們看見那串花環了嗎?” “是的,我們看見了!” “它掛在從喜足天界來的天車上。我要去喜足天界了,你們不用擔心我。如果你們想投生到我跟前,也要像我一直以來那樣多做福德吧!”說完便命終了,登上那輛天車投生到喜足天界去。 這個故事告訴我們,曇彌格居士經常做布施、持戒等種種善行,這種善的慣行業在臨終時成熟並帶來果報,這種果報使他投生到天界。 那些比庫們回到寺院後問佛陀,曇彌格居士往生到哪裡。佛陀告訴他們,曇彌格居士往生到喜足天界。比庫們奇怪地問:“尊者,他現世在這裡的親族之間享樂,從這裡走後還能投生到快樂的地方?” 佛陀肯定地說:“是的,諸比庫,不放逸的在家人或出家人在一切處都快樂!”(Dhp.A.16) 這是一個因慣行業成就而投生到天界的例子。 惡的慣行業 經常做的惡業、不善業。例如經常殺生、習慣偷盜、玩弄異性、沉迷賭博等等。作惡本身就是不善業、惡業,經常這樣做並已養成習慣就形成慣行業。例如故意模仿口吃的人說話結結巴巴,可能過不了多久就會說話結結巴巴。好的習慣難養成,壞的習慣卻很容易形成。一個人有了壞的行為習慣,在他臨終時,由於心力很弱、意志很弱,正念也弱,這種習慣的力量、惡的業力就會佔上風,獲得優先成熟的機會,使他墮落到惡趣。 屠夫準得的故事 準得屠夫(Cundaså karika)住在王舍城的竹林(Veëuvana)附近,他為了維持生計而從事殺豬行業,把豬屠宰後用來吃和拿去賣。他有一個惡習,喜歡在殺豬前虐待那些豬。例如為了讓豬肉看上去比較肥大結實,他先把豬綁在木樁上,再用四方形的棍子毆打。又如他用棍子把豬嘴巴撐開,把沸騰的開水倒進去,開水進入肚子並變成熱糞從肛門衝出,只要還有少許糞便他就不罷手。如果豬長有黑皮就把它剝掉。他用乾草火把豬毛燒掉後再用利刀把豬頭砍下。用盆子裝了流出來的血,把肉混了血後煮來吃,剩下的拿去賣掉。他就用這樣的方式過日子超過五十五年。雖然佛陀就住在附近的竹林,但準得卻是個一毛不拔的鐵公雞,從來不曾布施過哪怕一枝花、一勺飯,也從來不曾做過任何的善業福德。 有一天,準得得了一種怪病,全身就像以前燙豬時所造的業一樣熾熱難耐,在家中發出像豬一樣的號叫,膝蓋著地到處亂爬。他的家里人把他牢牢抓住後封他的嘴巴,但業報的成熟是沒有任何人可以阻止得了的,他依然號叫和到處亂爬,附近七戶人家都被吵得不能睡好覺。出於對死亡的恐懼,他的家人為了阻止他跑到外面,把所有的家門都鎖住了。他就這樣在屋子裡像被地獄之火燃燒一樣,連續號叫和亂爬了七天,在第八天死後墮落到無間地獄中。 當時住在竹林的比庫們經過他家門時聽到了號叫聲,以為那是豬的號叫,回到寺院後問佛陀:“尊者,屠夫準得的家門緊閉,發出殺豬的聲音到今天已經第七天了,他家是不是要準備什麼宴會?尊者,他在殺豬時連一丁點的慈心或悲心都沒有,我們以前從來都沒有見過這麼殘酷、暴戾的人! ” 佛陀解釋說:“諸比庫,他在這七天中並不是殺豬,而是他以前所做的惡業的果報已經成熟了,他命終後將墮落到無間大地獄中。他這樣被燃燒了七天,發出豬一般的號叫,在家中亂爬,今天死後就投生到無間地獄中去。” 比庫們說:“尊者,在今世這樣悲哀後還要投生到更悲哀的地方。”佛陀肯定地說:“是的,諸比庫,放逸的在家人或出家人在兩處都悲哀! ”(Dhp.A.15) 這是一個因經常造作惡的慣行業而墮入地獄的例子。 因此,佛陀在《法句》第15-16 偈中說: ß Idha socati pecca socati, pà pakà rã ubhayattha socati; So socati so viha¤ ¤ ati, disvà kammakiliññhamattano. Idha modati pecca modati, katapu¤ ¤ o ubhayattha modati; So modati so pamodati, disvà kammavisuddhimattano.û ‚此悲死後悲,作惡兩處悲; 見自業污染,他悲他苦惱。 此喜死後喜,作福兩處喜; 見自業清淨,他喜他喜悅。‛ 意思是在這一世他感到很悲傷、悲痛,死後更加悲痛,作惡的人在今世和後世都感到悲痛。他在今世看到自己造了惡業而感到悲痛、苦惱,臨終時感到後悔、懊惱。由於惡果報的成熟,死後他在下一生會更加悲哀、痛苦。 他今生歡喜,死後也歡喜、快樂,經常造功德福業的人在今生和後世都很快樂。今生他見到自己的行為清淨、所做的功德福業成就而問心無愧,感到滿意、快樂。由於善果報的成熟,死後他在下一生會更加快樂與喜悅。 造惡的人往往很膽小,經常疑神疑鬼,怕這怕那。俗話說:“平生不做虧心事,半夜不怕鬼敲門。”“身正不怕影斜。” 我們經常做善事的話,即使在今生也都能得到快樂的福報、果報。做善事並非希望他人回報,而是因為我們做了好事,內心會感到滿意、快樂,或者叫做“助人為樂”吧!當這些善業成熟時,所帶來的果報能讓我們體驗到更加殊勝的快樂。 反觀那些用不正當的手段獲取錢財名利的人,幾乎沒有一個是真正快樂的。雖然他們都希望快樂,也在追求快樂,認為有錢就有快樂,有名有利就有快樂,但是當他們錢財到手時,是不是就很快樂呢?他們名聲顯赫時就很滿足了呢?很難說!在金錢和名利背後往往不是快樂,而是擔心、害怕、內疚。而以上這些還是次要的,當所做的這些惡業成熟時,他將會遭受更大的痛苦,將要承受自己惡業帶來的果報。 第三,近死業(à sanna kamma) 近死業也作“臨死業”“臨終業”、,指在臨死前所造下或憶起的業。 一個人在臨終前所造作的某些業或所想起的業,可以決定他下一生投生的去處。有些惡人在臨死時造了善業,或者憶念起一些曾經造過的善業,他也有可能投生到善趣。一個善人在臨終前做了一件不好的事情,或者想起曾經做過的不善業,也有可能墮落到惡趣。對於惡人可能因為善的近死業而投生到善趣,從表面上看好像有點僥倖,然而,此後他還是要承受他以前所造的不善業的果報。 在這裡我們講幾個故事來說明近死業。 索納尊者父親的故事 據說在索納山(Soõ agiri)麓的阿支喇寺(Acelavihà ra)中,居住著一位名叫索納(Soõ a)的長老。他是一位說法者,但他的父親卻是一個飼養狗的人(sunakhajãviko,或說是獵人),雖然索納尊者經常勸他的父親放棄,但他總是以尚未年老為由而沒有放棄。 當他父親年老體衰時,就到索納尊者居住的寺院出家。 有一天,當他臥病在床時,見到一幅可怕的景象:有很多巨大的狗從索納山下跑上來,像要咬他一般把他團團圍住。他恐懼萬分地大叫:“親愛的索納,攔住它們!親愛的索納,攔住它們!”可是索納尊者來到後卻什麼也沒看見,問道: “什麼事?老尊者。 您沒看見嗎?很多大狗跑上山來要咬”“我。索納尊者知道出現這些影像意味他父親將會墮入地獄。” 因為有情臨死時都能看到一些影像,這些影像別人通常是看不到的。如果我們在座有些親戚朋友去世前,他還清醒能夠說話,就會說出一些景象,這影像是業(kamma)、業相(kamma-nimitta)或趣相(gati-nimitta)的其中一種。索納尊者父親看到的是趣相。 索納尊者知道這是地獄的趣相,於是決定幫助他的父親。尊者叫沙馬內拉(sà maõ era)們拿來許多鮮花,把它們撒在佛塔的平台和菩提樹的平台上做供養,然後把他的父親和臥床一起抬到佛塔的平台,讓他坐在床上,提醒他說:“老尊者,這是為你所做的供養,請你說這是我對跋嘎瓦的一點點供養後,虔誠地禮敬跋嘎瓦並生起歡喜清淨的信心。” 他的父親睜開眼睛看著他供養的鮮花,頂禮跋嘎瓦並生起淨信之心。此時,狗的影像不見了,反而出現天界的影像,他看見天界的園林、天宮,還有許多天女站立而圍繞著。這時他說:“讓開點,讓開點,索納。“你現在看到什麼?”“親愛的,您的阿姨們來了!”索納尊者知道這是天界的趣相,意味著他父親臨終所造的供塔的善業改變了他投生的趣相,使他投生到天界。(MA3.131; Vbh.A.809 ) 雖然他的父親在臨死前只因造下隨喜供養佛塔的善業而投生到天界,但是,這種善業也不能保證他在以後的輪迴中不受以前造下惡業的後果。假如他在天界中沒有機會接觸佛法並繼續修行的話,可能很快就會墮落,甚至再下一世就墮落惡趣。 當然,索納尊者這樣把他的父親從懸崖邊上拉回來肯定是件好事,至少他的父親在下一世不會那麼痛苦。 精緻耳環的故事 據說在沙瓦提城有個名叫“昔不施”(Adinnapubbako)的婆羅門,因為他極其吝嗇,從來不曾布施過任何的物品,所以被人們叫做“昔不施” 他有個猶如掌上明珠般的兒子。 有一次他想要做裝飾品送給兒子,但想到請金匠還要提供飯食和付薪水,乃自己動手打製精緻的耳環送給兒子,於是他的兒子被人們叫做“精緻耳環”(Maññhakuõ ó alã)。 精緻耳環長到16 歲時,不幸患了黃疸病,他的母親看著兒子心痛地說:“婆羅門,我們的兒子生病了,你趕快請醫生治療吧!”但昔不施卻說:“親愛的,假如我請醫生來,就要請醫生吃飯和給錢,你是否想看到我破財呢?”“婆羅門,那你想怎麼做呢?”“怎樣不會讓我破財,我就怎麼做。 ” 於是他去到醫生那裡詢問:“如果得了某種病,你們會用什麼藥來救治呢?”他們告訴說可以用幾種樹皮等來治療。於是他找來那些樹皮給兒子做藥,結果兒子服了之後病情變本加厲,甚至無可救藥。 婆羅門知道他兒子已經病入膏肓,不得不請了一位醫生前來,那位醫生看了精緻耳環之後搖搖頭說:“我們只能做一件事,你還是去請其他醫生來醫治他吧!”於是放棄治療就離開了。 婆羅門知道他兒子已時日不多了,為了防止前來探病的人們看到家中自己的財富,於是把兒子抬到門外走廊躺著。跋嘎瓦有個習慣,每天凌晨都會進入大悲定,出定後再用佛眼遍觀世間,把智網撒向一萬個輪圍世界,觀察是否有在過去諸佛時期曾積累過強大善根的可引導者。此時精緻耳環躺在走廊上的影像出現在佛陀的心中。導師知道他從自己的家中被抬出來並躺在那裡,心想:“如果我去那裡是否有意義?”結果發現:“這個少年對我生起淨信心後去世,將會投生到三十三天界三十由旬的黃金宮殿,婆羅門把他火化後會到墳場哭泣。天子看見自己的天界福報後觀察:到底是什麼善業使我獲得這樣的榮耀成就?他知道是因為對我生起淨信心而獲得,然後又知道:這個婆羅門因為害怕破財而不救治我,現在去墳場哭泣,我將要轉化他。在他父親哭泣時變化作精緻耳環的模樣在墳場附近哭泣。那個婆羅門問:你是誰?他回答說:我是你的兒子精緻耳環。 你往生到哪裡?往生到三十三天。你造了什麼善業?他告知是對我生起淨信心後往生的。那個婆羅門會來問我:是否有人對你們生起淨信心就能往生天界?那時我回答說不只是一百人、一千人或十萬人,確實沒辦法計算後將誦出法句偈,在偈頌結束時將有大量眾生領解法,精緻耳環將成為入流者,昔不施婆羅門也一樣。如是因為這個族姓子的緣故而將會領解佛法。” 佛陀這樣觀察後,完成洗漱等照料身體的工作,和大比庫僧團進入沙瓦提城托缽,順次來到婆羅門的家門口。 那時精緻耳環的臉朝著家裡面躺著,導師知道他沒有看見自己,於是發出一道光芒。少年看見光芒,於是翻過身來並看見了導師。少年心想:“因為我那暗愚的父親,我連親近佛陀、提供服務、布施供養、聽聞佛法的機會都沒有,現在我連手都沒有力,還能夠做些什麼呢?”並生起了淨信心。跋嘎瓦知道他生起這樣的淨信心已經足夠了,於是轉身離開。少年望著如來遠去的背影,即以淨信之心去世,並猶如睡醒一般,出生在天界寬廣有三十由旬的黃金宮殿中。 昔不施婆羅門火化了少年的屍體後,悲痛加上懊悔,每天都到墳場嚎啕大哭:“我的獨子在哪裡啊?我的獨子在哪裡啊?” 天子看見自己的成就後,尋思是什麼善業導致的,於是知道是因為對導師心生淨信,接著又想:“那個婆羅門在我不舒服的時候捨不得救治我,現在卻去墳場哭叫,我要去轉化他。” 於是,天子變化作精緻耳環的模樣,在墳場附近高舉雙手站著哭泣。婆羅門看見後感到納悶,心想:“我只是因為兒子而悲傷哭泣,他為什麼也在哭泣,讓我去問問他。”那少年回答說他的黃金造的車子的兩個輪不見了。 婆羅門對他說:“不管是黃金造的、珠寶造的還是白銀造的,只要你告訴我,我來幫你裝上那兩個輪子。” 少年心想:“這個婆羅門連自己的兒子都捨不得救治,現在見到像他兒子模樣的我在哭泣,卻說要造黃金等做成的車輪,讓我來折服他。”於是說:“你知道我的車輪有多大嗎?” “不管你想要多大,我都能做多大的給你。” “我想要太陽和月亮,你給我吧!” 那婆羅門回答說:“你怎麼這麼愚蠢,想要獲得不可能得到的東西,我想你到死都得不到太陽和月亮。” “見不到已經死去的人而痛哭,還不知是誰更愚蠢?” 婆羅門經他這麼提醒,覺得這小孩言之有理,問道:“你是誰?還是誰的孩子,你怎麼知道我的事情?” 少年回答說是他所悲泣痛哭的兒子,因在重病時見到佛陀,以淨信之心向佛陀合掌,並以這種善業往生到三十三天。 婆羅門聽了之後很高興,決定在當天就要皈依佛陀。於是到佛陀居住的寺院,邀請佛陀以及比庫僧團前往他家中應供。婆羅門在飯後來到如來跟前,坐在低座上問:“朋友果德瑪,如果不曾布施供養、不曾敬奉你們,不曾聽聞佛法,也不曾受持過近住戒,僅僅是心生淨信就能往生天界嗎?” “婆羅門,你為什麼這樣問我?是不是你的兒子精緻耳環對我生起淨信心後,自己往生到天界並告訴你的?” “在哪裡?朋友果德瑪。” “你是否在今天前往墳場哭泣時,看見一個少年也在附近舉高雙手哭泣,然後你們兩人談論有關精緻耳環的事?”導師接著說:“婆羅門,並不只是一百人或兩百人,對我心生淨信而往生到天界者確實沒辦法計算!” 當時在場的大眾有些人半信半疑。導師知道人們的疑慮後,決意精緻耳環和天宮一起出現。於是精緻耳環以巨大莊嚴的天身前來,從天宮中下降並頂禮導師。 導師問:“你這樣的成就是造了什麼善業而獲得的?” “尊者,我這天子的成就是對你們心生淨信而獲得的。” 大眾親眼看見天子現身,無不感嘆佛陀的威德,都說昔不施婆羅門的兒子不曾做過任何其他的功德,只是因為對導師心生淨信就能獲得這麼殊勝的成就。(Dhp.A.2; Vmv.A.1207-1227) 從這個故事可以看出,雖然精緻耳環只是在臨終時見到佛陀並心生淨信,也能獲得投生天界的果報。 青蛙天子的故事 有一次, 跋嘎瓦住在旃巴城(Campà ) 的嘎嘎拉湖(Gaggarà Pokkharaõ i)邊。傍晚時分,當跋嘎瓦向四眾弟子教導佛法時,一隻青蛙從嘎嘎拉湖中跳上來,正蹲在大眾的邊緣聽取跋嘎瓦的聲相。 此時,一個過路的牧牛人看見大眾極安靜地聆聽著導師說法,就停下腳步拄著木棍站著,不料那根木棍正好拄在這只青蛙的頭上,青蛙當即以聽法的淨信心死去,並猶如剛睡醒一般,投生到三十三天一座寬廣十二由旬的黃金宮殿中。天子心想:“哈,我也能往生到這裡,我曾做過什麼善業?”他省察到除了聽取跋嘎瓦的聲相之外,沒發現有任何其他的善業。於是他即刻來到跋嘎瓦跟前,以頭面禮敬跋嘎瓦之足後,雙手合十恭敬地站著。跋嘎瓦在大眾中問天子為何來禮敬他,天子回答說: “我昔是青蛙,生活在水中; 就在聞法時,為牧人所殺。 瞬間淨信心,看吧我神通, 名聞及威力,容顏和光輝!” 當時,跋嘎瓦觀察了在座大眾的親依止緣(證悟道果的巴拉密)後詳盡地開示佛法。說法結束時,許多眾生領解了法,天子也證得入流果,頂禮跋嘎瓦三次並右繞後,再向比庫僧團合掌離開回到天界。(Vmv.A.857-860; Vm.140) 這是青蛙天子(Maõ ó å kadevaputta)的故事,說明臨死前的善業還是具有相當大的影響力的。 富家子的故事 佛陀時代,在王舍城有個人稱“大財長者”的億萬富翁,他只有一個兒子。出於對獨子的愛,大財長者心想:“即使讓我的孩子每天都花一千金,這樣花一百年也不能把我的家財花光,我為什麼還要讓孩子那麼辛苦地學習技術呢?讓他隨心所欲地享樂就可以了。”等這小孩長大以後,娶了一個門當戶對且只知享樂的富家女。 後來,雙方的父母相繼去世了,這對夫婦繼承了他們父母雙倍的遺產。由於他們很富裕,所以根本不懂得珍惜錢財,揮金如土,並結識了一幫狐朋狗友,經常在一起花天酒地、縱情享樂。不久之後,他們的錢財被揮霍一空了。錢財花光了,只能靠借債來過日子。後來借債也藉不到錢了,只能變賣田產、房子來度日。最後,這對夫婦只能拿著破碗流落街頭當乞丐。 有一天,一個盜賊團伙看到這個富家子年輕力壯,於是拉他入夥。一天晚上,他們準備去打劫一戶富貴人家,交給富家子一根大棍棒叫他守在門口把風:“如果有任何人來到這裡,你就用這根棍棒把他往死裡打。那些盜賊破門行竊,”結果被那戶人家發現而倉促逃走,只有這個富家子沒有經驗,還拿著棍棒站在門口,被那戶人家逮了個正著。按照當時的刑法,凡是盜竊、搶劫者被捉住一律砍頭,於是這個富家子被判處死刑。 在富家子被押赴刑場的途中,一個名叫蘇拉莎(Sulasà )的妓女正站在樓上的窗口旁邊,她看見這個曾經有過魚水之歡的富家子現在竟淪落到這般境地,產生了悲憫之心,於是通過行刑官送給他四塊甜肉球(modaka)和一瓶水。 就在此時,馬哈摩嘎喇那尊者通過天眼看到富家子的下場,心想:“這個人不曾修福,只作惡行,他即將要墮落地獄。但如果他把所得到的甜肉球和水供養給我,將能投生為地居天。就讓我去救拔他吧!”於是在富家子接到甜肉球和水的時候走到他的跟前。 富家子看見尊者,心中生起歡喜,他想:“反正我快要死了,還吃這些甜肉球幹什麼呢?就用它來作為我前往來世的資糧吧!”於是把甜肉球和水都供養給了馬哈摩嘎喇那尊者。尊者為了增長他的淨信心,就在他看得見的地方坐下來,把甜肉球吃了,並把水喝了然後起身離開。 當富家子被劊子手押送到刑場砍頭的時候,本來可以因為供養無上福田的馬哈摩嘎喇那尊者的功德而投生為高等的天人,可是由於想到“蘇拉莎的前來使我獲得這些供養品”而對蘇拉莎產生貪愛之情,在臨死的時候心受到污染,結果投生為一個住在大榕樹上的低等樹神。 後來,這個樹神看見蘇拉莎前往花園,於是把花園變得黑暗,並把她拐到自己的住處同居了七天。七天后,樹神把蘇拉莎送到佛陀居住的竹林,在聽聞佛陀說法之後,他們都證悟了道果。這是後話。(Pv.A.1-3) 從這個故事也可以看出,臨終一念很關鍵,它可以改變我們的下一世。假如這個富家子不是在臨終時想起那個妓女的話,他有可能因為供養馬哈摩嘎喇那尊者的善業投生到天界。可是他在臨終時夾雜著不善心,這些不善心讓他的善業大打折扣,使他最終投生為低等的樹神。因此,把握好臨終一念是很重要的。 瑪莉咖夫人的故事 有一天,瑪莉咖(Mallikà )夫人在浴室裡洗澡,她的寵物狗跑進去趴在她的身上,瑪莉咖夫人沒有阻止它。她的丈夫巴謝那地(Pasenadi)王從窗口看見後責備她。由於羞於啟齒,瑪莉咖夫人不但沒有承認,而且還撒謊說那個窗怪怪的,經常會看到奇怪的影像。瑪莉咖夫人後來經常為此事後悔莫及,臨死時還惦記著這件事,因而墮落到地獄。不過,由於瑪莉咖夫人經常造作強大的善業,所以七天后又投生到喜足天去。(Dhp.A.151) 這是近死業,即在臨死的時候造下或憶起的善或不善業,可以直接影響到下一生的投生去處。 臨終關懷 由此可見,適當的臨終關懷可以幫助一個人,甚至能夠改變一個人下一輩子的命運。我們來到這個人間,都有自己的父母、丈夫、妻子、親戚、朋友,這些身邊的人終有一天會死亡、會離開。古人把“善終”列為“五福”之一。能得善終,是人生的一大福報。即使一個人平生再風光、再威風、再幸福,若不能得善終,始終都是人生的一大遺憾!所以,我們很有必要學會幫助自己的親戚朋友把握好臨終這一關,讓他們得以善始善終,讓他們能以一顆安詳、平靜的心接受死亡的現實,歡喜地走完今生的生命歷程,帶著善業離開我們,並讓他們的下一輩子都快樂幸福。現在,讓我們來談一談“臨終關懷”(英hospice)。 儘管現代醫學很發達,但是對臨終關懷卻相當欠缺。大部分老人、病人都是在貪戀、牽掛、執著、焦慮、煩躁、埋怨、後悔中離開此世,或者是在痛苦、恐懼、暴怒、失望、絕望、孤獨、無助中結束生命。更有甚者,許多臨終病人在臨死時還要承受插管、電擊等折磨,連生命的最後時刻都得不到應有的尊重,並且在劇痛和憤怒中離開人世。 一個人在臨終時生起不善心,惡業成熟,必定會墮落到惡趣。因此,作為佛弟子,對親戚朋友進行臨終關懷是很重要的。懂得臨終關懷,不僅可以幫助他們驅除對死亡的恐懼,而且可以改變他們下一生的命運。例如臨終病人貪著他的兒女或財產,要如何勸他生起善心,讓他們放心,歡喜、平靜地離開這個世間呢?臨終時生起的是善心,他下一輩子就能往生到好的地方。臨終時生起的是恐懼、害怕,或想起不好的事情令他感到後悔,下一世就很可能往生到痛苦的地方。 一旦一個人以惡業往生了,即使再想幫他也很困難。例如往生為狗,即使你餵牠美味的食物,提供舒服的狗窩給它睡,也改變不了他成為狗的事實。唯有在他這一世還活著的時候,在死亡還沒有到來的時候,才有可能改變他的下一生。這種改變的方法,是運用業果法則來進行臨終關懷。 然而,適當的臨終關懷是幫助臨終者投生善趣,不恰當的臨終關懷卻是殺人;適當的臨終關懷是幫助別人,不恰當的臨終關懷卻是害了自己。為什麼呢?這裡,在討論適當的臨終關懷之前,先來談談不恰當的臨終關懷。 在此,先引用《律藏》中佛陀為比庫們制定的一條學處——“巴拉基咖(Pà rà jika)”第三條。佛陀這樣說:若比庫故意奪取人命,或為其尋找並持來殺具,或讚歎死的美好,或勸勉死:餵,男子!為什麼如此惡苦地活著?死了比活著更好。如此之心意、心思惟,以各種方法讚歎死的美好,或勸勉死,這也巴拉基咖,不共住。‛ “巴拉基咖”是比庫的極刑,比庫故意違犯這一類學處即失去比庫的身份,猶如一個人被砍斷了頭而不能複活,或如一塊大石裂成兩半而不能複合。有四種行為導致比庫犯巴拉基咖: 一、性行為; 二、不與取(偷盜貴重物品); 三、殺人; 四、說了虛妄不實的上人法(例如沒有禪那說自己有禪那,不是聖者說自己是聖者)。 其中的第三條是殺人。殺人不僅包括親自殺、教唆殺,也包括讚歎死、勸勉死等。讚歎死亡的美好,讚歎死後能夠往生善趣,稱為“讚歎死”;鼓勵放棄生命,稱為“勸勉死”。 因此,在進行臨終關懷時必須特別小心,不應該勸導臨終的病人說“你今生行善積德,多作善業,死後定能往生善趣、往生天界或往生某某世界。天界或某某世界有享不盡的自在快樂”之類的話題(在健康時說是沒有問題的)。因為這類話題是在讚嘆死亡,讚歎死後的美好。同時,也不應該對臨終的病人談論“生命毫無意義,你不要執著生命”“人生充、滿痛苦,你不要執著人生”之類的話題。因為這些話題是在鼓勵他放棄生命,勸勉他早點死亡。假如臨終者因為你的這些讚歎或勸勉而放棄生命的話,你將難逃殺人之責。 同時具備以下五項條件即構成殺人: 一、對方是人; 二、知道對方是人; 三、想要對方死的意圖; 四、付出努力,包括口頭上的讚嘆死、鼓勵死; 五、對方因此而死。 具足這五項條件者就是殺人。其中第三條“想要對方死的意圖” 巴利語maraõ à dhippà ya。,maraõ a 是死亡,adhippà ya是意圖。無論你希望對方沒有痛苦地死、希望對方安樂地死,還是希望對方早點死,都算是意圖對方死。佛教不會贊成安樂死,安樂死也屬於殺人!因此,進行臨終關懷者要很謹慎。 同時,墮胎或鼓勵他人墮胎也是殺人,因為胎兒已經有了生命,只要故意把它打掉,就是殺人! 雖然不恰當的臨終關懷可能在不知不覺中殺人,但大家也沒必要對臨終關懷望而卻步。其實,還是有很多方法可以進行臨終關懷的。 1.勸導放下對眷屬、財產等外物的執著,但不要勸勉放棄生命。 可以這樣勸導:“錢財都是身外物,生不帶來,死帶不去,不要執著它們。”“兒孫自有兒孫福,不用再為子孫操心、牽掛了。”盡可能勸他放下對身外物的貪戀執著,只要不涉及讓他放棄生命就行。 2.提醒他憶起曾做過的善行。 中國古代有種做法是把自己所做的壞事、錯事記下來,以提醒自己不要再犯。這種做法的原意是好的,但弄不好卻可能會導致追悔,對過錯耿耿於懷。古印度有一種很好的習俗卻與此迥然不同,即一個人做了善事之後記下來,把昨天做的善事記下來,今天做的善事也記下來,臨終的時候叫他的親戚朋友宣讀這些善事,以提醒他曾經做過的善行。當臨終者憶起他曾經做過的善業並感到高興的話,將有可能在下一世投生到善趣。現代社會更加方便,有相機、錄影機,可以在他平時做布施、供養僧團時記錄下來,在臨終的時候播放給他看,並提醒他要為此而心生淨信,這是一個很好並值得推廣的辦法。如果臨終者因為憶起這些善業而心生淨信,並以此善業和淨信心去世的話,他下一生必定能投生到天界或人界。即使不是在臨終的時候,我們也應當經常把做布施、積善業等的相片或錄像拿出來看,每看一遍,都為此感到歡喜,這也是隨喜。對自己曾經做過的功德善業感到歡喜也是隨喜,這些善行應該多做! 特別提醒一下,千萬不要在臨終者面前提起會讓他感到後悔的事情,這是在害他,他將有可能由於追悔而墮落惡趣!應當提醒他曾經做過的種種善業功德。 3.以他的名義做善事,然後讓他隨喜。 以臨終者的名義去供養僧團,然後在他面前讚歎僧團的清淨、殊勝、聖潔,使他生起淨信心,同時提醒他應該對所做的這種功德感到高興,這就是隨喜的善業。就好像剛才提到的索納尊者的父親一樣,他只是在臨終時隨喜把鮮花供養給佛塔的這一點善業而投生到天界。佛陀說過供養比庫僧團的功德是不可估量的。雖然我們所供養的物品可能很少或者價值微不足道,但是因為所供養的比庫僧團是一個強大、殊勝、崇高的所緣,我們的功德會因為所緣的殊勝而變得強大。如此,我們可以用臨終者的名義供養僧團,以布施所緣的殊勝而使臨終者的善業變得強大。不過,替他做善業之後一定要讓他知道,提醒他並讓他隨喜!無論做任何善業,都必須由善思來完成。假如替他做善業而對方卻毫不知情,那對他是沒有幫助的。以臨終者的名義做善事後要告知對方,讓他隨喜,如果他對這種善行感到歡喜,將有可能投生到人天善趣。 4.教導他禪修業處,如佛隨念、入出息念、修習慈心(mettà -bhà vanà )等。 一般臨終者的心是很弱的,此時許多過去的不善業會像翻舊賬一樣趁機成熟,此時給他一個能讓內心平靜的所緣是很有必要的。你可以把佛陀像安放在他面前,並提醒他看著佛像。所有的佛陀像必定是安詳、寂靜的,只要他看到佛像能心生歡喜,就能獲得內心平靜。此時你可以在他面前讚歎佛陀的功德,例如念誦: ß Itipi so Bhagavà arahaü , sammà sambuddho, vijjà caraõ a-sampanno, sugato, lokavidå , anuttaro purisadammasà rathi, satthà devamanussà naü , buddho, bhagavà ti.û 彼跋嘎瓦亦即是阿拉漢、正自覺者、明行具足、善至、世間解、無上調禦丈夫、天人導師、佛陀、跋嘎瓦。‛念誦完再作解釋,或者講一些佛陀的故事,讓他對佛陀生起淨信心,讓他的心憶念著佛陀,就像前面所說的精緻耳環一樣。即使像那隻青蛙,只是聽取佛陀的聲相也都可以投生到天界,更不用說作為人了。如果臨終的時候憶念起佛陀,即使不能出聲了,只是靜靜地看著佛像,也都是很好的!因為佛陀是極可愛所緣,所以哪怕只是看著佛陀像,內心都可以很快得到平靜。對於臨終者來說,他的心更需要平靜,把佛像放在他面前,提醒他看著佛陀,憶念著佛陀的功德,讓他平靜、歡喜地去世。 如果你還懂得其他的禪修方法,也可以教教他,例如教他專注呼吸、散播慈愛、專註三十二身分等。假如臨終者的身心太虛弱,純粹教他用意門去思惟不一定管用,此時教他修佛隨念也許會更容易操作一些。你可以藉助佛陀的圖像,同時用音聲讚歎佛陀的功德,通過色聲所緣對眼門、耳門的撞擊來強化他的內心。 教導臨終者禪修業處是很好的!如果一個人在修行當中去世,他下一生的結生心、有分心和死心的所緣都是禪修業處。如果一個人在禪修當中去世,他在下一生將有機會繼續修行佛法,而且想要證得禪那、聖道、聖果都容易。為什麼呢?取禪修業處為所緣的心通常是三因善心。一個人在禪修中去世,他的臨死速行心也是三因善心,而下一生的結生心則是三因果報心。以三因果報心結生,可以使他在下一生中修行容易成就。因此,報父母恩的辦法除了讓他們今生豐衣足食之外,更好的方法是能讓他們下一輩子幸福快樂。父母健在的時候,應該以他們的名義替他做善事,然後記得讓他隨喜。當然,在他們去世之後,還是可以繼續以他們的名義做功德、布施等,然後迴向給他們。 5.誦經、說法等。 可以請僧眾來為臨終者誦經,例如念誦《護衛經》《大念處經》等,或者為臨終者說法開示,讓其心生歡喜。有很多臨終者也會昏迷不醒、神誌不清,或者情緒波動、精神恍惚等,此時可以在其旁邊或房間內播放《護衛經》等的錄音,讓周遭的氣氛變得詳和,讓患者的內心獲得平靜。 如果我們真心希望自己的親戚朋友快樂,希望他們放心、安心的話,在他們臨終時和去世後嚎啕大哭是沒有用的。作為孝順的兒女,當然希望父母晚年衣食無憂。然而,即使你現在很孝順,每個月給他們幾千元、幾萬元,讓他們安享天倫,但這樣能維持他們多少年的幸福快樂?臨終關懷可以說是人生最後關頭的臨門一腳。通過適當的臨終關懷,能夠讓他們投生天界,他們不再需要那麼辛苦地工作,不需要奔波勞碌,都能居住寬廣的宮殿,享用美味的食物,過著快樂的生活,而且容顏美麗光明,壽命極為漫長。這是更殊勝的孝順和報恩。 雖然臨終關懷很重要,但是總有點“平時不燒香,臨時抱佛腳”的意味。更好的辦法是在健康的時候確立對三寶的信仰,相信三世輪迴,相信業果法則,多思惟生命的意義和價值,樹立正面、積極的人生觀,接受有生必有死的現實,相信死亡並不意味著斷滅,而是迎接另一個新生命的開始,要隨時為死亡的到來做好心理準備。另外,平時更需要多做善事,習慣禪修,積累強大的、善的慣行業,為未來的生命旅途做好充分的準備。 這是關於臨終關懷。 第四,已作業(kañattà kamma) 已作業不包括上面提到的三種業,但這種業又強到足夠導致結生。 已作業是曾經做過的善或不善業。如果一個人在臨終時既沒有重業,又沒有慣行業,也沒有近死業,那麼已作業將會成熟而導致結生。 溺水女人的故事 那個時候,跋嘎瓦住在沙瓦提城的揭德林給孤獨園。有許多比庫乘船前往拜見導師,當船駛到大海中央時卻停滯不動,船上的乘客認為船內一定有個倒霉的人,於是決定採用抽籤的方式,把這個人找出來。 船長的夫人年輕漂亮,可愛動人,可是正好被抽中。船長當然不希望自己的老婆被抽中,於是重新再抽,還是她,第三次抽中還是她。人們望著船長的臉說應該怎麼辦,船長無奈地說:“我們不可能為了一個人而犧牲大家,你們就把她丟到河裡去吧!” 船長夫人被抓住準備扔下水中時,出於對死亡的恐懼而放聲大哭。船長聽到後說:“誰希望這些首飾也被丟掉呢?你們把她身上的所有首飾都取下來,用布包住她扔到海中。我不忍心見到她在水面掙扎的樣子,所以我不想見她,你們在她的脖子上綁一個沙罐再把她扔到海裡。”他們照著做之後,而她也就在被丟進海裡被魚龜等爭著吃掉了。 船上的比庫們目睹此事感到很奇怪,他們想:“除了導師以外,還有誰能夠了解這個女人曾經造過什麼業呢?我們將就她的業向佛陀請教。” 他們來到導師居住的地方,禮敬導師後報告了此事,佛陀告訴他們: “諸比庫,這個女人只是在承受她自己曾做過的業而已。很久以前,她是巴拉納西的一個家庭主婦,挑水、砍柴、做飯等,所有大小家務都親自動手做。她養了一隻狗,這隻狗一天到晚都跟著她。當她在家中做家務時,這隻狗就蹲著一直看著她,當她到田地為丈夫送飯時、到森林撿柴草時,這隻狗也總是跟著。 有一天,幾個男孩看見這個女人並嘲弄她說:“哈哈,這個帶狗的獵人離開了,看來今天我們有肉吃了。”她聽到這些譏諷感到很羞恥,用土塊、棍子打狗想把它趕走,可是那隻狗又回頭跟著她。 據說這隻狗在之前的第三世是她的丈夫,所以不能捨斷對她的愛戀。在無始的輪迴當中,過去不曾做過妻子或丈夫的人幾乎是找不到的,但由於是在不遠的輪迴中對眷屬的極度愛戀,所以今生即使投生為狗也放不下這女人。 她因為這隻狗老是跟著她而感到生氣,想把這隻狗弄死。她到田地里為丈夫送稀飯時,把繩子掛在腰間,那隻狗也跟著她一起去。她把稀飯送給丈夫後,找了個空罐子,走到一口池塘邊,用沙把罐子裝滿,然後招呼站在旁邊看著的那隻狗。那隻狗很久都沒有聽到這麼親密的叫聲,搖著尾巴走了過去。她牢牢地抓住狗的脖子,用繩子的一端綁住沙罐,另一端綁住狗的脖子,然後把沙罐朝水里扔過去,這隻狗就被沙罐拖進水中淹死了。 這個女人在她臨終的時候,因為殺狗惡業的果報而墮落到地獄中一段漫長的時間,殘馀的惡報仍然使她在以後的一百世中脖子被綁著沙罐丟進水中淹死。”(Dhp.A.127)這是一個因已作業投生到惡趣的故事。 香蒲葉龍王的故事 這也是一個悲慘的故事。在過去咖沙巴(Kassapa)佛陀的教法時期,有一位年輕的比庫登上船到恒河遊玩。當船駛到淺灘上的香蒲叢時,他隨手抓住一根香蒲草葉(eraka, 一種沼生植物,葉長而扁平),船繼續往前開時他仍不放手,結果香蒲草就被拔了起來。 比庫學處中有一條是這樣的:“壞生物村者,巴吉帝亞(pà cittiya)。”意即比庫故意損壞草木,即犯一條中等的罪。 當時他認為這只不過是一條微不足道的罪,沒有懺悔就一個人住在森林中修行沙門法。 當時的人壽是兩萬歲,雖然他修了兩萬年的止觀,但是卻無法證得任何禪那或道果。為什麼呢?因為他故意違犯學處,並且沒有慚愧心想要懺悔;又因為他當時一個人獨住,不是住在僧團中,沒有懺悔的機會,所以他給自己造了“違令障”(à õ à vãtikkamantarà yikà ),這種障礙使他一直都無法在佛教中獲得成就。 在他臨終時,發現脖子上好像被香蒲草葉綁住似的,此時他明白正因為故意違犯學處而不想懺悔,障礙他修行那麼久都沒有成就。他很想發露懺悔自己的罪過,但由於獨自一人住在森林裡,身旁又沒有任何比庫,於是他在產生“我的戒不清淨”的悔恨當中死去。由於懷著悔恨去世,他投生為身體猶如樹幹船一般大小的龍王,龍屬於畜生。 因為他臨終時出現的是拔香蒲草的影像(業相),又由於他因追悔犯戒的不善心而投生為龍王,所以他的名字也叫做香蒲葉龍王(Erakapattanà garà ja)。 當他投生為龍王后,他有能力知道自己的前一世。當他看見自己的新生命時,想到“我前世修了兩萬年時間的沙門法,現在居然投生於無因結生類的吃青蛙的怪物!”而感到後悔,但是也沒有辦法。 後來這個龍王生了一個女兒,他很想知道是否有佛陀出世,於是叫他女兒每到半個月的齋日就來到人間,把問題編成歌曲邊唱邊跳,因為這些問題唯有佛陀出世才能回答。如此一直等到我們的果德瑪佛陀出世。 從這個故事可以看出,即使是微不足道的惡行、不善業也不要去做,萬一這些惡行在我們臨終時成熟或想起的話,那就很倒霉了。 牛棚的譬喻 臨終時按順序先後成熟的四種業,第一是重業,第二是慣行業,第三是近死業,第四是已作業。 相信大家應該沒有造過極重的不善業吧!對於最後一種“定邪見”,佛弟子通常都不會頑固地執著斷滅見。對於極重的善業,如果大家能夠證得禪那當然是最好不過的,能夠投生到梵天也極殊勝,因為梵天人還有機會聽聞佛法。我們應該精進禪修,爭取有機會造這種極重的善業。 對於慣行業,佛弟子應該有很多機會造作善的慣行業,因為經常布施、服務、禮敬、持戒、禪修、聽聞佛法等,這些都是善的慣行業。那些獵人、漁夫、屠夫、打手、騙子、慣偷、賭徒、花花公子等,經常造作的是不善的慣行業。但是對於現在社會上的大多數人來說,他們既沒有很強的不善業,也沒有特別強的善業,只是平平凡凡地過一生。他們不會偷搶詐騙,也不懂行善積德,至多只是偶爾給乞丐一點錢,賑災時捐點錢,這些既不是強大的善業,也不是慣行業。對於這些人來說,近死業通常會優先成熟。 根據《清淨之道》(Visuddhimagga),如果一個人造作了重業,它將在臨終時最先成熟。如果沒有重業,其次是慣行業,或者近死業。如果沒有以上三種業,以前所做過的任何一種已作業可以成熟並帶來下一世的結生。但是《攝阿毘達摩義論》(Abhidhammatthasaï gaha)則把近死業放在第二位。 我們可以用牛棚裡的牛為例子來說明這四種業的關係: 譬如牛群在夜晚被關在一個牛棚裡,第二天大清早時牛棚的門才打開放牛出去,所有的牛都想快點跑出去吃草。當牛棚的門打開時,特別強壯的牛優先沖出到外邊;這譬喻重業必定會優先成熟而帶來下一世的結生。如果沒有特別強壯的牛,站在門邊的牛可能會先出去;這譬喻能帶來下一世結生的近死業。經常注意門何時打開的牛也有機會跑出去;這譬喻能帶來下一世結生的慣行業。而有些弱小的牛也有可能僥倖地被擠出到外面去;這譬喻某個已作業意外地獲得機會成熟並帶來下一世的結生。 第二十三講業的運作(二) 三、依成熟的時間 業依成熟的時間順序來分也有四種,分別是: 1. 現法受業(diññhadhammavedanãya kamma) : 巴利語diññhadhamma,直譯為“現法”,意為現世、今生;vedanãya是vedeti 的未來式,意為將要感受的、將會體驗到的。今生造作,就在今生即能成熟而體驗到的業,稱為“現法受業”,也作現世受業、今生受業。 2.次生受業(upapajjavedanãya kamma):巴利語upapajja是再生、下一生。今生造作,在下一生成熟而體驗到的業。 3. 後後受業(aparà pariyavedanãya kamma) : 巴利語aparà pariya (apara(後來的,其他的)+ apariya),直譯為“後後”,意為始終跟隨的、連續的。除了今生和下一生之外,在以後的輪迴當中都有可能成熟而體驗的業。 4.無效業(ahosi kamma):巴利語ahosi 是hoti(有,存在)的過去式。對於現法受業來說,若在今生沒有機會獲得因緣成熟,就成為無效業;對於次生受業來說,在下一生沒有機會獲得因緣成熟,就成為無效業;一位阿拉漢般涅槃後,所有以前造作的業都成為無效業。 速行與業果成熟時間的關係 為什麼有些業會在今生成熟?有些業要在下一生才能成熟?而有些業卻要在久遠以後的生命中才能成熟呢? 讓我們來複習上一期講到的六種心路:眼門心路、耳門心路、鼻門心路、舌門心路、身門心路和意門心路。其中的眼、耳、鼻、舌、身五門的心路合稱為“五門心路”,現在則以意門心路為例子來討論如何造業。

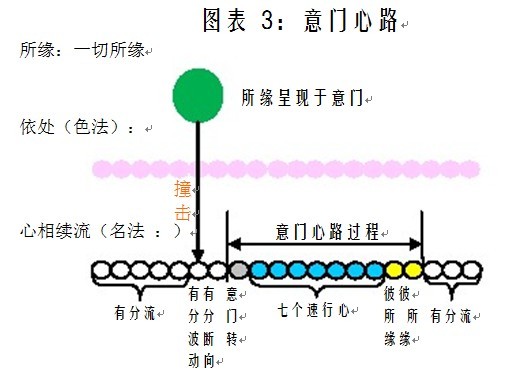

當所緣呈現時,生起一個意門轉向心,使心流從有分轉向於所緣。意門轉向心滅去後,即生起七個速行心(javana),執行認知對象的作用。意門速行能完成很多工作,包括認知對象、識別對象、賦予概念、給它名稱,還有思考、判斷、推理、分析、歸納、聯想、想像、創造等。同時,布施、持戒、恭敬、禪修,貪婪、邪見、自私、傲慢、瞋怒、焦慮、妒嫉、悔恨、猜疑等善或不善業,也全都是由意門速行完成的。當七個速行心滅去後,如果對像是清晰所緣且是究竟法,將有兩個彼所緣生滅,彼所緣滅去後又落入有分流。 業即是由七個速行心當中的思心所造下的。因為有分心是果報心,意門轉向心是唯作心,兩個彼所緣也是果報心,它們都不會造業,唯有速行心才會造業。在七個速行心裡都有思心所,思心所負責造業。認知對像是心路的作用,而實際執行這些作用的是心路中的速行心,在速行心裡的思心所能夠根據意門轉向或五門轉向裡的作意心所,造下善或不善的業。如果是不如理作意,速行心造的是不善業;如果是如理作意,速行心造的則是善業。 佛陀等漏盡者的世間速行心只是唯作心,不會造任何或善或不善的業。 第一,現法受業(diññhadhammavedanãya kamma) 在七個速行心當中,第一個速行心所造的業是最弱的。 因為它是一個心路里的第一個速行心,前面沒有與它相同性質的心。由於沒有獲得重複緣(à sevanapaccaya)的支助,它所造的業也是最弱,所以它只能在今生帶來果報,假如因緣不具足則成為無效業。 今生造業今生結果的例子在我們身邊也很常見。一般來說,一個人前半生所承受的多數是前世之業的結果。比如有些人從小家裡很窮,自小要出外做苦工,或者小時候常遭家人打罵、受別人白眼等,這些多是由於他們前世帶來的。一個人的童年一般很難改變,但是否日後就不可以改變呢?可以!很多人因為家境貧困或先天不如人,通過發奮學習、工作、創業等,中年或晚年則可能出人頭地。又比如一個人小時候長得醜,為什麼長得醜?因為過去生瞋怒的不善業所致,但如果他今生經常培育慈愛、散播慈愛,則可能在中年或晚年變得慈顏善臉。 所以說一個人的童年和少年往往受他前世的影響較大,而在中年與晚年受前世的影響還有,畢竟很多東西並不是今生就能改變的,但也不是完全沒有改變的馀地,他可以通過今生的努力,促使某些現法受業在因緣具足的情況下成熟。經常行善積德,能給中年和晚年帶來很多福報。古語有訓“多行不義必自斃”,若經常為非作歹,做不仁不義的事情,甚至還沒有到中年或晚年的時候就產生不好的果報。這些是現法受業。 但是,在現法受業、次生受業、後後受業三種業中,現法受業是受報最輕的業。我們現在經常造作善業,雖然可能會在中年或者晚年,甚至青年時代就可以受到果報,但是,善業在今生成熟所帶來的果報,往往和到下一生才成熟的果報是不能相提並論的。 本那長者的故事 這裡講一個現法受業的故事。佛陀在世時,王舍城有個窮人叫做本那(Puõ õ a),他依靠給王舍城長者蘇馬那(Sumana)做僱工維持生活。他的妻子叫做伍答拉(Uttarà ),他的女兒也叫做伍答拉。 有一天,王舍城市民準備舉行一個為期七天的節日慶典,長者在早上對前來的本那說:“我們的佣人都放假想歡度慶典,你為什麼不放假呢?還是想繼續賺錢?” “主人,節日慶典是對有錢人來說的,我們家明天連飯都沒法開,還想度什麼假呢?我想趕牛下田繼續幹活。” “這樣,你就把牛牽去吧!” 他牽了一頭強牛和好犁,對妻子說:“賢妻,市民們都在歡度節慶,我因為貧窮要去幹活賺錢,今天你就煮雙份的飯送過去吧!”說完就下田乾活去了。 此時,沙利子長老進入滅定(nirodhasamà panna)七天,出定後觀察:“我今天要攝受誰呢?”於是本那的影像進入長老的智網中。他是否有信心?是否能夠接受我的攝受?”“觀察結果顯示他不但擁有信心,而且還能通過攝受他的因緣而使他獲得大成就。於是長老取了衣缽,來到他耕作的地方,在井邊一個樹叢旁站著。本那看見長老,放下手頭活,向長老行五體投地禮,把隨身帶來的牙枝7作淨後供養。長老又牙枝(dantakaññha):又作齒木。過去沒有牙刷,用一根小木棍的一端處理成纖維來刷牙清潔牙齒。 拿出缽和濾水器,本那又把水過濾後供養給沙利子長老。長老想:“他住在其他人家的後面,假如我去到其家門口,他的妻子將無法看見我。我就在這裡等著,直到他的妻子送飯走在路上吧!”於是長老站在那裡等了一會兒,當他知道她已走在路上時,才朝著城內的方向走去。 她在半路上看見長老後,心想:“有時我有供養的東西卻不見聖尊,有時我見到聖尊卻沒有可供養的東西。今天我正好見到聖尊,又有供養的東西,他是否將攝受我?”她放下飯盒,向長老行五體投地禮後說:“尊者,請不要介意這是好是壞,請您攝受奴婢吧!” 於是長老取出缽,她一手拿著飯盒,一手掐飯供養。當飯供到一半時,長老用手擋住缽示意夠了。她說:“尊者,才這麼一點點,還不夠兩份。即使您不攝受奴婢今世的福樂,也請攝受我們來生的福樂,我想毫無殘馀地全部供養。”說完把所有的飯都全倒進缽中並發願道:“願我也能擁有您所證悟之法!”長老站在那裡說“但願如此”並作隨喜後,找了水邊一處安靜的地方坐下來用餐,而本那的妻子也回頭再找米做飯。 本那把田耕到一半,因為肚子實在太餓了而無法繼續幹活,只得把牛放了,自己走到樹陰下望著馬路坐著。此時他的妻子正送飯過來,看到他正坐著等她,心想:“他現在餓成這樣坐著盼望我,假如他要責罵我太遲並拿刺棒來打我,那我今天所作的善業將變得無意義,就讓我事先告訴他吧!” 於是說:“夫君啊,請你今天一天都生淨信心吧!不要讓我所作的善業變得無意義。早上為你送飯時,半路上看見法將,把飯供養他後又回家重新煮飯後才送過來。夫君啊,請你也生淨信心吧!” 本那回答說:“賢妻,你在說什麼呀!賢妻,你把給我的飯供養給聖尊,你實在做得很好!我今天早上也把牙枝和水供養給他了。 ”他們以淨信心談論此事並感到很高興。吃過午飯後,他感到身體疲倦,把頭枕在妻子的膝蓋上睡著了。 此時奇蹟出現了,就在他早上耕作過的地方,那些泥團全部變成了黃金,就像翅子樹花堆似的閃耀著。他一覺醒來,看到這情形,簡直不敢相信自己的眼睛,對妻子說:“賢妻,我看見在我早上耕作過的那些地方全變成黃金,是不是我太遲吃飯,餓得頭昏眼花了?” “夫君,我看到的也是這麼樣啊!” 他站起來走到田裡,撿起一塊金塊用鋤頭敲打,知道這是真金,驚嘆說:“啊!供養了聖尊法將(Dhammasenà pati),今天當即就能看到果報,但我們不可能接受這麼多錢財享用啊!”於是把妻子帶來的飯盒裝滿了黃金後,前往王宮晉見國王。獲准進入後,禮敬國王並報告說:“大王,今天我耕作的田地全部變成黃金,請把黃金運回來吧!” “你是誰?” “我叫本那。” “你今天做過什麼事情?” “我早上把牙枝和洗臉水供養給法將,我妻子也把給我送的飯供養給他。” 國王聽他這麼說,也驚嘆道:“朋友,即在今天供養法將就真的能看到果報!那你說我要做什麼?” “請派許多輛車去把黃金運回來!” 可是,當國王所派的車輛來到後,只要國王的部下以國王的名義拿取黃金時,所拿的黃金全都變回泥土。他們回去報告國王,國王問:“你們拿時說了些什麼?”他們報告說為國王拿取。國王說:“這樣吧,你們再回去,就說屬於本那所有而拿吧!”他們照著辦,結果所拿的全都仍然是黃金。他們把全部黃金運回來,堆在國王的院子裡,竟然有八十肘那麼高。 國王召集所有的市民,當眾問:“在這座城中有誰有這麼多黃金?” “沒有!大王。” “那封給他什麼適合呢?” “長者的封號,大王。” 於是,國王把這大量的財富和長者的封號一起賜給本那,從此,本那被稱為“多財長者”(Bahudhanaseññhi)。本那對國王說:“大王,我一直以來都寄人籬下,請給我一處居住的地方吧!” “這樣吧,你看,這裡有樹叢,你把它們處理了建造房子吧!那里相傳為以前長者的住宅。” 本那就在那裡建造房子。房子落成後,喬遷新居的慶典和接受封號的慶典一起進行,本那於是接連七天邀請以佛陀為首的比庫僧團前來應供。導師在作布施隨喜時為他次第說法,就在說法結束時,本那長者及其妻女三人一起證得入流道果。(Vmv.A.124-136) 這個故事講的就是現法受業的例子。為什麼現法受業能這麼快成熟?因為本那和他的妻子都對沙利子尊者擁有淨信心,他們布施時是懷著歡喜心供養的。同時,當時沙利子尊者剛從滅定中出定,供養剛從滅定出定者,其果報往往在今生就能成熟。 馬哈咖沙巴尊者也有這樣的習慣,他為了悲憫那些貧困人家,經常從滅定出定後,到他們家去托缽,因為這樣能使那些布施的窮人在今生就改變命運。 第二,次生受業(upapajjavedanãya kamma) 在七個速行心中,第七個速行心中的思心所造的業是第二弱的,因為它即將要落入有分流。它能夠在下一生帶來果報,因緣不具足則成為無效業。 不過,也有些大長老認為,第七個速行心所造的業是七個速行心中最強的。因為第七個速行心得到了前面六個速行心的重複緣的支助,所以造的業也最強。他們認為,在臨終時成熟並造成下一世結生的業就是次生受業,只有比較強的業,才有可能在臨終時成熟並成為令生業。的確,臨終時有許多業會爭著成熟,只有強力的業才能成為“勝者”而帶來結生。然而,能夠成為令生業的畢竟只有一種業,而在一生當中有數不清的心路,每個心路幾乎都有第七個速行心,這些數不清的第七速行心所造的業都無機會成為令生業,只能在第二生(下一世)的生命期間成熟。 如果它們在下一生沒有獲得因緣成熟,則都將成為無效業,沒有力量延續到未來第三生。所以有大長老譬喻說:猶如拋上空中的石塊,雖然到了最頂端,但由於即將落下,所以力量不能算是最強的。同樣地,第七速行心雖然獲得前面六個速行的重複緣的支助,但由於處在心路之末,其所造的業力也不能算最強。 那麼,第七個速行所造的業如何成為下一生的令生業和支持業呢?例如,一個人在今生經常做布施,這些布施善業在他臨終時成熟的話,可能使他投生為天人。由於作為令生業使他投生為天人的只是一種業而已,但是他在今生所做的那麼多布施善業並不會消失,還會在他的下一生中不斷成熟,從而使他在十個方面的福報要比其他沒經常做布施的天人更加殊勝。哪十種呢?天壽命、天容顏、天快樂、天名聞、天權威、天色、天聲、天香、天味、天觸。今生經常造作的、沒有機會成為令生業的布施善業,將能成為下一生乃至以後無數生中的善的支持業。 如果布施善業中的一種成為令生業而使有情投生為人,其馀的布施善業可支助他下一輩子衣食無憂、資財豐盈、生活富足,這是布施所帶來的果報。當然,持戒的善業會比布施更殊勝,禪修的善業又比持戒更殊勝。 第三,後後受業(aparà pariyavedanãya kamma) 這種業稱為後後受業,意即從造業的第二世以後(未來第二世開始)都能產生效用。在七個速行心中,中間五個速行心的思心所造下的業是最強的,只要因緣具足,能夠在它被造下的第二世以後的任何一世中成熟。只要還在生死輪迴中,這種業永遠不會成為無效,沒有任何有情能逃脫這種業的果報,即使連佛陀也不例外! 第四,無效業(ahosi kamma) 無效業是沒有獲得足夠因緣成熟的現法受業和次生受業。心路中的第一個速行所造下的業是最弱的,這種業能在今生就帶來果報,故稱“現法受業”。雖然人的生命很有限,但是每一個心路都有第一個速行,因此所造下的這種業也不計其數。這些業若在這一期生命中沒有足夠的因緣成熟,那麼在這期生命結束後皆成為無效業。因為它的業力相對來說是最弱,所以無力延續到下一生。 同樣,幾乎每一個心路都有第七個速行,第七個速行所造下的業能夠在下一生成熟,故稱“次生受業”。若這種業在下一生沒有獲得因緣成熟,隨著第二世生命的結束,所有這些業也成為無效業。 還有一類無效業是佛陀等諸阿拉漢般涅槃後,過去所造作的所有善或不善的業都成為無效,因為已不再有承受果報的五蘊(身心)。 根據業果法則,有情只要還沒有斷除邪見,他就有可能墮落到惡趣。已入聖流的聖者不會再墮落到四惡道,正是因為他們在證悟初道時即斷除了邪見。入流聖者雖然還有貪瞋痴,但是由於已斷盡了邪見,以前所造的不善業得不到邪見的支助,所以不能帶來惡趣的投生。他們只會因為善業而投生到人天善趣。業力只有獲得無明的支助,才能成熟而帶來結生的果報。阿拉漢聖者已經斷盡無明,所以不再有未來的結生。 所謂的因果業報,依究竟諦來說都只是五蘊,只是名色法。造業為因,造業的只是一堆五蘊、名色法,這堆名色法造業之後即刻滅去了,留下的只是業力。所造的業成熟時,體驗苦樂果報的也只是一堆五蘊、名色法而已。換言之,體驗果報的是果報心,而由業力所產生的色法則是業生色,果報心和業生色都是過去所造之業的果報。業生色是色法,果報心(異熟心)是名法,如果五蘊離散了,名色滅盡了,所謂的果報也就無從安立。佛陀等一切漏盡聖者已經斷盡了作為再有(未來輪迴)之因的煩惱,在他們般涅槃後,由於五蘊的完全滅盡(蘊般涅槃),所有還未來得及產生果報的業也隨之皆成無效。 “蘊般涅槃”(khandha parinibbà na)是指此身體死後,命根斷絕、五蘊滅儘後,不會再有未來的結生。佛陀等諸阿拉漢在證悟阿拉漢道果時所描述的:“生已盡,梵行已立,應作已作,再無後有。 (Khãõ à jà ti, vusitaü brahmacariyaü ,”kataükaraõ ãyaü , nà paraüitthattà ya.)意思是由於斷盡了煩惱,即使存在有業也不會在未來導致結生,圓滿的梵行已經確立,應該完成的任務皆已圓滿完成了,後世再也沒有像現在這種繼續流轉的諸蘊相續了,就像被挖了根的樹一樣,它們在最後之心滅去後,猶如油盡火滅一樣達到涅槃。佛陀在他般涅槃時五蘊即滅盡無馀,勿需再繼續輪迴。 沒有生死輪迴,也就沒有了種種苦。那麼,佛陀等阿拉漢聖者還會不會遭受由過去所造之業帶來的果報呢?只要在他們的生命期間,只要還有身心,就還要承受由過去造下之業所帶來的果報。佛陀還會不會受苦?佛陀也還會遭受身體之苦。例如迭瓦達答多次想謀殺佛陀,有一次,佛陀的腳就被迭瓦達答推下來的石塊劃破並流血。佛陀也經常遭人毀謗,例如遭金佳馬那維咖(Ci¤ camà õ avikà )、馬甘迪亞(Mà gandiyà )等人的毀謗。佛陀也還是要遭受這些由過去造下的不善業所帶來的苦報。 佛陀臨近般涅槃那年,他在韋魯瓦村(Veëuvagà maka)度過了其最後一個雨安居。在雨安居期間,佛陀得了一場很嚴重的疾病,這場疾病所帶來的劇烈苦受一直要延續到死亡才能停止,稱為“至死方終的苦受”(mà raõ antika vedanà )。佛陀必須通過建立念與正知忍受著,並通過修行七色法觀(rå pasattaka vipassanà )和七非色法觀(arå pasattaka vipassanà )進入阿拉漢果定來鎮伏苦受,從果定出定之後,決意此後直到般涅槃的十個月期間不再產生。 為什麼佛陀也會遭受這樣的果報呢?據說很久以前,我們的菩薩是一個摔跤手,他遭到對手的欺騙,對手讓菩薩假裝輸給他,然後給菩薩錢,但是對手總是賴帳,賴了一次、兩次,到了第三次,菩薩不再相信他,把對手的脊椎骨像折甘蔗一樣折斷了。由於這種後後受業,哪怕是到了最後一生,佛陀也還是要承受其果報。不過佛陀般涅槃後,以前所有的業都成為無效業。 依西達西長老尼的故事 下面,我們就以記載於《長老尼偈》(Therãgà thà pà ëi)中依西達西(Isidà sã)長老尼的故事為例子,來說明後後受業和無效業。 這個故事發生在兩千多年前,也許是在佛陀般涅槃之後的阿首咖王(Asoka)時代。當時,在有“花城”(Kusumapura)之稱的巴嗒厘子城(Pà ñaliputta)中,居住著依西達西和菩提(Bodhittherã)兩位長老尼。她們兩位長老尼都是具足戒行、喜樂禪那、博學多聞且斷盡了一切煩惱的阿拉漢。 有一天,她們進入巴嗒厘子城托缽,用完餐後一起走到恒河邊散步,在一處無人的沙灘上快樂地坐著。菩提長老尼比較年長,她好奇地問依西達西長老尼: “聖尼依西達西,你長得端莊可愛,又青春年少,你見到了居家的什麼過患,導致你出家過出離的生活?” 於是,依西達西講述了她那坎坷曲折的人生經歷:她出生在中印度西南方阿槃提國(Avanti)的伍揭尼城(Ujjeni)一個富翁的家庭,她的父親不僅有錢而且品德很好,非常疼愛自己的獨生女依西達西,她從小接受良好的教育,使她變得既賢淑又可愛。等她到婚齡時,父親把她嫁給薩給德城(Sà keta)的一個門當戶對的富貴人家子弟。依西達西成為人妻後,她恪守婦道。她未嫁時就很孝順自己的父母,為人妻後也很孝順公婆。每天起早貪黑,凡事都恭親力行,照顧家人無微不至。依西達西是古印度婦女中賢妻良母的典範。 可是好景不長,她在夫家只做了一個月時間的新娘。有一天,她丈夫對其父母說:“我再也不想和依西達西一起生活了,我要離家出走!” 他的父母大惑不解:“兒啊!不要這樣說。依西達西聰慧賢淑,伶俐勤勉,你為什麼不喜歡她呢?” “依西達西從來都沒有傷害過我,但我就是不想和她生活在一起,我只感到嫌惡和覺得受夠了,我想離家出走!”他的父母感到很難過,不知他們小兩口是否有難言之隱,於是找依西達西,“是不是你有什麼過失呢?請照實對我們說吧!” “我不曾犯過任何的過錯,也不曾傷害過他,甚至不曾惡言相向。我也不知道做錯了什麼,丈夫那麼厭煩我。” 他的父母確實很無奈,如果媳婦不離開的話,他們將會失去自己的兒子。為了挽留住兒子,他們對依西達西說:“為了保住兒子,我們沒有福份留住你這個漂亮的天女。”並不得不把她送回其父親的家。 作為棄婦,依西達西悲痛欲絕,讓她的父親領回了家。 她想不明白,自己根本沒有得罪過丈夫,為何這樣無緣無故地被丈夫拋棄。無論如何,畢竟還是要承認現實。 不久,她父親又給她找了一個夫家,也是一個有錢的富家子。這一次再嫁,嫁妝只有初嫁時的一半。就這樣,依西達西第二次嫁人了。這一次,她又猶如奴婢一般服侍和體貼第二任丈夫,做個柔順賢惠的妻子。不過,命運偏偏要和她開玩笑。一個月後,第二任丈夫也以嫌惡為由把她休了。依西達西只能再次回到娘家。 一天,有個乞丐到她家要飯,她父親發現這個乞丐是個克制、平靜的人,於是對他說:“把你的破衣和乞碗扔掉,你入贅做我的女婿吧!”這乞丐做夢都沒有想到,一下子可以娶到貌如天仙的富家女,還可以過著衣食無憂的生活,於是立刻答應這場婚事。但是命運再次跟依西達西過不去,新婚之後才半個月,那個乞丐就來找依西達西的父親說:“請把我的破衣、破碗還給我,我還是想繼續做乞丐。”她的父親、母親和所有的親戚都先後找他談話,盡力挽留道:“只要你願意留在這裡不離開,你有什麼要求快點說,我們都可以答應你。”但乞丐堅決地回答:“我是個獨立自由的人,我已經受夠了依西達西,我寧願當乞丐,也不想再和她一起生活!”說完後頭也不回就走了。 依西達西此時萬念俱灰,她再也不想嫁人了,只想獨身,並希望她父親允許她離開,不是自殺就是出家。 就在依西達西感到萬分絕望時,持戒、多聞的基那達答(Jinadattà )長老尼正好來到她父親家托缽。依西達西看到這位長老尼,滿心歡喜地請她進入自己的家中,供養飲食後,熱切地請求出家。 她把出家的想法向父親表白,父親對她說:“女兒啊! 你可以繼續留在家中修行像出家一樣的梵行等法,還可以用飲食來滿足沙門和婆羅門。” 她已立定決心想要出家,痛哭流涕著合掌禮敬父親,說: “我過去一定是做過什麼惡業,我要讓它消失!” 父親見她去意已決,勉勵道:“證得兩足之尊的正自覺者所證悟的圓滿菩提、至上之法和涅槃吧!” 於是,依西達西拜別父母和所有的親戚出家了。出家後依西達西為了尋求生命不解之迷的答案,解開一直以來困擾著自己的命運詛咒,她很精進地修行,結果在第七天就證得聖果,成為三明阿拉漢。 哪三明?宿住隨念明、有情死生明和漏盡明。宿住隨念明是有能力看到自己的過去世,清楚過去世的許多細節。有情死生明指可以看到自己和他人的死亡與投生是依照業果法則運作的。漏盡明是斷盡一切煩惱。由於她已經證得宿住隨念明,能夠看清自己的過去世,當她一直追溯到前七世時,終於真相大白了! 很久很久以前,那是依西達西的過去第七世。她那時是香蒲澤城(Erakaccha)的一個金匠,由於家中有錢,他趁著青春年少,放蕩淫亂,經常勾引他人的妻子,和她們通姦。這個風流倜儻的金匠死後,墮落到地獄。 他在地獄裡被折磨煎熬了極為漫長的時間後,往生為一隻猴子。就在它出生後的第七天,它的生殖器就被猴群中的大猴咬掉了。這是由於他過去生和他人妻子通奸的惡業招致的果報。 這隻猴子死後,往生到信塔瓦國森林(Sindhavà ra¤ ¤ a)中一隻瞎眼又跛腳的母羊胎裡。在那一生中,它痛苦地活了十二年,除了被閹割之外,生殖器官飽受寄生蟲的折磨,而且還要經常運載小孩。這都是過去生通奸惡業招致的果報。 這頭羊死後,往生到一個牛販子的母牛胎中。在它出生後的第十二個月,還是一頭長著銅色毛的小牛犢時,即被牛主人給閹了。這一世這頭牛也很痛苦,除了要拉犁耕地以外,還要拉車,後來又瞎了眼,飽受痛苦的折磨。這都是過去生通奸惡業招來的果報。 這樣辛苦地過了一生後,終於可以投生為人,但是由於過去生通奸惡業的果報,她投生到通往城市的路邊一個女奴家中,一出生即是個兩性人——無因結生的不男不女。這個兩性人在三十歲的時候就去世了。 死後她投生為一個車夫家庭的女兒。她父親是一個窮光蛋,欠了別人一屁股的債,債主們經常到她家裡去逼債。當債務愈欠愈多,債台高築時,她被車幫主人從家中強行搶走,做人家的奴婢。當這個小女孩長到16 歲時,已經是一個亭亭玉立的少女,結果被名叫基利達思(Giridà sa)的車幫主人的兒子看上了。但是他已經有了妻子,而且原配妻子是一個很有修養、有品德、有名聲的女人,於是少主人納她為妾。 這個賤民女孩成為少主人的小妾後,既出於對丈夫的愛著,又出於對原配夫人的妒嫉,凡事都要和她爭,搞得雞犬不寧,家無寧日。她經常在丈夫面前挑撥離間說原配夫人的不好,只要能使丈夫憎恨原配夫人,她就無所不用其極。這個賤民女人就這樣在爭風吃醋、興風作浪中度過了一生。她沒有很好地珍惜她那來之不易的人生,結果今生投生為依西達西。 由於依西達西長老尼在過去第七世中所造作的和他人妻子通奸的後後受業,使她從過去前六世開始,一直到今生都要承受由此產生的果報。墮落地獄遭受煎熬是欲邪行惡業的結果,從地獄出來後,接下來的三世都是做畜生:投生為猴子,生殖器被咬掉,投生為羊遭閹割,投生為牛也是被閹割。之後又往生到女奴之胎並出生為兩性人,這些都是那一生中通姦淫亂的果報。由於過去世淫亂惡業的馀報,同時又由於她在前一生中敵意對待原配夫人惡業的果報,使她在今生儘管像奴婢一般服侍她的丈夫們,最終還是遭到他們一次又一次毫不留情地拋棄。 當然,由於依西達西長老尼今生已經證悟了至高的阿拉漢聖道,今生之後,所有這些惡業都將成為無效業,她再也不用遭受任何的苦了。(《長老尼偈》402-449) 四、依成熟之地 業依成熟之地來分也有四種: 1.不善業(akusala kamma); 2.欲界善業(kà mà vacarakusala kamma); 3.色界善業(rå pà vacarakusala kamma); 4.無色界善業(arå pà vacarakusala kamma)。 第一,不善業 不善業依身、語、意三門可分為十種,即: 身不善業——通過身體行為所造作的不善業,或者通過身表表達的不善思。 身不善業有三種: 1.殺生(pà õ à tipà tà ):故意奪取有息者的生命。 2.不與取(adinnà dà nà ):凡屬於他人所有之物,未經物主允許而取為己有者。又作偷盜。 3.欲邪行(kà mesu micchà cà rà ):對慾望、性慾方面的不正當行為。即不正當的性行為,或稱邪淫。 語不善業——通過語言造作的不善業,或通過語表表達出來的不善思。 語不善業有四種: 1.虛妄語(musà và dà ):指心口相違,說虛妄不實的言語。 包括不見謂見,不聞謂聞,不覺謂覺,不知謂知;見謂不見,聞謂不聞,覺謂不覺,知謂不知。又作虛誑語。 2.離間語(pisuõ à và cà ):搬弄是非,向A 傳B 的是非,向B 傳A 的是非,離間親友。 3.粗惡語(pharusà và cà ):罵詈咒詛,使他人難堪。 4.雜穢語(samphappalàpa):毫無意義的世俗浮辭,能增長放逸、忘失正念的話題。 意不善業——純粹在意門造作的不善業。 意不善業有三種: 1.貪婪(abhijjhà):看到別人的東西時,產生企圖擁有它的心。如果自己已經擁有了,還想要得到非份的、更多的、更好的,這也是貪婪。 2.瞋怒(vyàpàda):想毀滅他人的惡意。如果只是對他人生氣、瞋怒,只要還沒有產生希望對方死、被殺等的惡毒之心,就還不算是足道之業。 3.邪見(micchàdiññhi):特指三種斷滅見。 (1)虛無見(natthikadiññhi):不相信因果,認為沒有過去世、未來世,沒有因、沒有果,人死後什麼都沒有了。 (2)無因見(ahetukadiññhi):認為人的貧富貴賤沒有原因,純粹只是偶然,不相信現在的境遇是過去所造之業的結果。 (3)無作用見(akiriyadiññhi):認為殺生、偷搶、淫亂等惡業不會帶來惡報,也不相信布施、持戒、禪修、行善積德等善業會帶來善報。 這三類理論、見解都屬於邪見。 殺生、不與取、欲邪行、虛妄語、離間語、粗惡語、雜穢語、貪婪、瞋怒與邪見這十種合稱為“十不善業道”(dasaakusala-kammapatha)。 第二,欲界善業 與十種不善業相對應的是十種欲界善業,它們依身、語、意三門也可分為十種,即: 身善業——通過身體行為造作的善業,或者通過身表而表達的善思。 有三種身善業: 1.離殺生(pà õ à tipà tà veramaõ ã):遠離殺害、傷害生命。 2.離不與取(adinnà dà nà veramaõ ã):遠離偷盜,不用非法手段佔有不屬於自己的物品。 3.離欲邪行(kà mesu micchà cà rà veramaõ ã):遠離一切不正當的性行為。 語善業——透過語言說出來的善業,或通過語表表達的善思。 有四種語善業: 1.離虛妄語:不說虛妄不實、欺騙他人的話,只說真實、誠實的話。 2.離離間語:不說挑撥離間的話。 3.離粗惡語:不罵人,不說難聽的話,不說使人難堪的話。 4.離雜穢語:不說廢話,不說毫無意義的話。 意善業——純粹在意門造作的善業。 意善業有三種: 1.不貪婪:知足。 2.不瞋怒:不發怒,性格好,脾氣好,心量大。 3.正見。 這十種善業稱為“十善業道”(dasa kusala-kammapathà )。 十福業 欲界善業還有另外一種分法,稱為“十種作福德之事” (dasa pu¤ ¤ akiriyavatthu)。這十種作福德事分別是: 1.布施(dà na):特指物品的布施、施捨。布施依不同的角度可分為很多種,例如內物施、外物施,親手施、非親手施,有罪施、無罪施,如法施、不如法施,歡喜施、中舍施,智相應施、智不相應施,輪轉依止施、非輪轉依止施,個人施、僧團施,飲食施、衣物施、住所施、醫藥施等。 2.持戒(sãla):遠離身語的惡行,培養善行、戒德。在家弟子最基本的是五戒,即(1)離殺生;(2)離不與取;(3)離欲邪行;(4)離虛妄語;(5)離放逸之因的諸酒類。有機會還應該持守八戒,即(1)離殺生;(2)離不與取;(3)離非梵行(一切性關係);(4)離虛妄語;(5)離放逸之因的諸酒類;(6)離非時食;(7)離觀聽跳舞、唱歌、音樂、表演;妝飾、裝扮之因的穿戴花鬘、芳香、塗香。(8)離高、大床座。如果在八戒的基礎上再培養慈心,稱為慈心九戒。出家眾的戒則有沙馬內拉戒、比庫戒、比庫尼戒等。 3.禪修(bhà vanà ):可分為修止(samatha bhà vanà )與修觀(vipassanà bhà vanà )兩大類。修止是致力於讓內心平靜的修行方法。共有四十種止業處,目的是使內心止息稱為敵對法的諸蓋,使心平靜、專注。修觀是通過觀照究竟色法、究竟名法及其因的自相,以及無常、苦、無我的共相,來培育智慧的修行方法。 4.恭敬(apacà yana):恭敬值得恭敬的對象。哪些對象值得恭敬?佛陀值得恭敬、法值得恭敬、僧值得恭敬、母親值得恭敬、父親值得恭敬,老師值得恭敬,說法者值得恭敬,有德行者值得恭敬,恩人值得恭敬,這些是應當恭敬的對象。 我們不僅從身體行為上表示恭敬,例如禮拜佛、法、僧等,更重要的是應從內心培養恭敬。 5.服務(veyyà vacca):幫忙做事,奉獻勞力、體力,比如在寺院清潔衛生、煮飯做菜、搬抬東西等。對於社會公益或福利事業,出錢為捐款,出力為服務。 6.迴向功德(pattidà na):又作分享功德。做了功德善業後,指定與某些人乃至一切眾生分享。 7.隨喜功德(pattà numodana):對他人所做的功德善業感到歡喜。能夠親自參與當然最好,不能參與,內心也要感到歡喜。說ß Sà dhu! Sà dhu! Sà dhu!û 是隨喜功德最簡單、最好的方法。培育隨喜可以對治妒忌,同時也能獲得他人所分享的功德。 8.聽聞佛法(dhammasavana)。有四入流支:(1)親近善友;(2)聽聞正法;(3)如理作意;(4)法隨法行。聽聞佛法能樹立正見、增長智慧,是證悟聖道聖果的四個條件其中一個。通過聽聞佛法,能夠分別善惡、明辨是非;通過聽聞佛法,能夠培養信心,對佛、法、僧產生信心;通過聽聞佛法,能夠學習律、經、論,研究佛語;通過聽聞佛法,能夠把取業處,明白如何修持戒、定、慧。作為佛弟子,主要是通過聽聞佛法來樹立正見、增長智慧、修習止觀、朝向解脫的。 9.弘揚佛法(dhammadesanà )。佛陀在《法句》中說:ß Sabbadà naü dhammadà naü jinà ti.û 意思是“法施勝一切施”,法布施是最殊勝的布施。然而,並非一切人都能弘揚佛法,只有通達經論、堪為人師的比庫才有資格登法座、宣說佛法。那麼,其他人想做法布施應該怎麼辦呢?可以介紹、宣傳、傳播佛法。現代社會可以利用書籍、圖片、視頻、音頻、網絡等各種媒介來傳播佛法。助印、促成佛法的傳播,也是法布施。 10.正直己見(diññhijjukamma):有幾種正直己見。首先是皈依三寶。皈依三寶,以佛法僧為自己的庇護所,有了信仰,就會用佛陀的教導來正直自己的見地。其次,通過聽聞佛法、閱讀佛書、學習教理也能正直己見。再次,保持正念正知也是正直己見。另外,應通過禪修來正直己見。最崇高、最殊勝的正見是聖道心中的正見,是對出世間四聖諦的如實知見。 這十種都是培植福德的善業,絕大多數是以欲界心來完成的。除了禪修證得色界或無色界禪那生起的是色界心或無色界心,以及聖道正見屬於出世間心之外,其他全都是由欲界善心來完成的。所以可以把這十種作福德事歸於欲界善業。 這十種欲界善業是由八種欲界善心完成的: 1.悅俱智相應無行心, 2.悅俱智相應有行心; 3.悅俱智不相應無行心, 4.悅俱智不相應有行心。 5.舍俱智相應無行心, 6.舍俱智相應有行心; 7.舍俱智不相應無行心, 8.舍俱智不相應有行心。 影響善業功德的三項要素 有三項要素能影響這些善業功德的大小程度,它們是: 一、悅俱或舍俱——歡喜地做還是中捨地做。悅俱即歡喜地做,舍俱即內心感受平平地做。 二、智相應或智不相應——做時是否擁有智慧。對佛法僧三寶有信心、對業果法則有信心,此時的信心擁有業果智,也稱“自業正見”(kammassaka sammà diññhi)。只要相信這是善業,能帶來善報,這就是對業果法則的信心與智慧。如果不相信、不思考業果法則而做善事,則是智不相應。 三、無行或有行——主動還是被動。無行是不需他人鼓勵,自己主動做。有行是經過他人鼓勵、催促,或者按指令、按任務完成,被動地做。 在這八種欲界善心當中,最殊勝的是第一種心。做善業功德時歡喜地、有智慧地、主動地做是最好的,這種心最接近初禪心。雖然初禪心屬於色界心,而這種心還是欲界心,但是它們的心所數目完全相同。同樣是做一件善事,若通過如理作意來培養這種心,則能事半功倍,造作更殊勝的三因善業。 我們以後還會討論到殊勝的善業能帶來殊勝的結生,低劣的善業只能帶來低劣的結生,也是和現在所討論的有密切關係。 第三,色界善業 色界善業分別依禪支而分為五種: 1.尋、伺、喜、樂、一境性俱的初禪善心; 2.伺、喜、樂、一境性俱的第二禪善心; 3.喜、樂、一境性俱的第三禪善心; 4.樂、一境性俱的第四禪善心; 5.舍、一境性俱的第五禪善心。 這裡的“俱”是伴隨或擁有。這五種色界禪那心是依所擁有的禪支來區別的,而且是依五分法來分的。如果培育禪那時逐個捨去禪支,舍“尋”進入第二禪,舍“伺”進入第三禪,則有五種色界禪那。不過在實際教學中多數是“尋”和“伺”同時舍,於是色界禪那就有四種。 因此,喜、樂、一境性俱的第三禪善心相當於四分法的第二禪, 一境性俱的第四禪善心相當於四分法的第三禪,樂、舍、一境性俱的第五禪善心則相當於第四禪。換言之,當禪修者進入初禪時,其安止速行即是初禪善心;進入第二禪時,其安止速行是第三禪善心,進入第三禪是第四禪善心,進入第四禪是第五禪善心。 這五種色界善業只會發生於意門,不會出現在身門與語門。欲界善業可表現於身、語、意三門,但是色界善業純粹只發生在意門,只是意業。 第四,無色界善業 無色界善業有四種,分別是: 1.空無邊處善心; 2.識無邊處善心; 3.無所有處善心; 4.非想非非想處善心。 在這些善心中的思心所造下的業就是善業。禪修者證得色界禪那之後,可以進一步培育無色定,通過修習十遍中的前面九遍來成就空無邊處定,即:地遍、水遍、火遍、風遍、青遍、黃遍、紅遍、白遍、光明遍。他成就空無邊處定之後,再專注空無邊處定心而成就識無邊處,再專注空無邊處禪心的沒有而成就無所有處定,再取無所有處定心的寂靜、殊勝而成就非想非非想處定。當一個人有能力成就無色定的時候,其安止速行心就和這些心相應,所造的業即是這四種無色界善業。 若以三門來分,欲界善業、不善業可以通過身、語、意三門來造作,意門則通於欲界、色界、無色界。或者說,色界和無色界善業唯發生於意門,不會出現於身門和語門。 我們已經討論了依成熟之地的四種業。不善業只屬於欲界,色界和無色界沒有不善業。造作不善業能導致投生到惡趣地,有四種惡趣地:地獄、畜生、鬼和阿蘇羅。造作欲界善業能導致投生到欲界善趣的人或六欲天,造作色界善業可以投生到色界梵天,造作無色界善業可以投生到無色界梵天。這是依成熟之地來分的。 第二十四講業與果報的關係 我們前幾講學習了業和它的分類。一種業是“思即是業”,兩種業是善業與惡業,三種業是身業、語業、意業。四種業又可以分為四組:第一組依作用分為令生業、支持業、阻礙業與毀壞業,第二組依成熟順序分為重業、慣行業、近死業與已作業,第三組依成熟時間分為現法受業、次生受業、後後受業及無效業,第四組依成熟之地分為不善業、欲界善業、色界善業及無色界善業。 一、影響果報成熟的四組因素 有四組八種因素會影響果報的成熟: 一、趣成就(gatisampatti), 二、趣失壞(gativipatti); 有情因為某一種善的令生業投生到善趣,例如投生為人,稱為趣成就。當這種善業使他投生為人後,其他很多的善業都能成熟而使這個人獲得食物、獲得照顧、獲得尊重、獲得地位等。 當有情由於某種不善的令生業投生到惡趣,很多善業都沒有機會成熟,而不善業卻能獲得機會成熟,這稱為趣失壞。 善業令有情投生善趣,很多其他的善業可以支助他,使他越來越好,獲得更殊勝的果報。如果因為不善業投生到惡趣,即使有其他的善業成熟也好不到哪裡去。舉個例子,某有情因布施善業投生為人後,其他布施的善業接連成熟,使他豐衣足食,享受著與人界福報相應的衣食。某有情因貪婪而投生為狗後,即使有其他善業成熟使它得到狗食,可是狗食和人食你會選哪一種呢? 再從另外一個角度來理解:如果某有情因一種善業投生為人,其他的善業則能使他得到人界的食物;假如當時他是因為這種善業而投生到天界的話,那麼其他的善業成熟則使他得到的是天食。大家還記得沙咖天帝供養馬哈咖沙巴尊者的故事吧,只是一勺飯的香味就可以飄遍整座王舍城,而且吃一頓天食可以維持達兩個月之久。反觀人界的食物,吃了午飯,不到幾個小時肚子又餓了,不能維持很久。 即使同樣投生為人,不同國家、不同地區、不同種族之間的福報也差別很大。例如投生為白種人、黃種人或黑種人,儘管都是人類,但因為令生業不同,所以大家的思惟模式、審美觀、福報等也各不相同。這是趣成就和趣失壞。 三、依報成就(upadhisampatti), 四、依報失壞(upadhivipatti); 這裡的依報是指容顏、外貌。一個女孩由於令生業使她長得漂亮、美麗,於是從小她的家人就特別寵愛她,上學時學校裡的老師同學都會喜歡她,畢業後找工作也比其他人容易,身邊也有越來越多的追求者„„只是因為一種業使她容顏美麗,結果很多其他的善業都會支助她。 又如某人由於一種業使他長相醜陋,俗話說長得歪瓜裂棗似的,甚至小孩見了會被嚇哭,成年人看了心煩那種,可能從小就沒有人會喜歡他,在學校其他同學會欺負他,找工作老闆不收他,這是依報失壞。外貌的美醜只是由於一種業,但其結果卻能導致很多其他的業支持他或阻礙他,所以依報的成就或失壞也會影響到其他果報的成熟。 五、時成就(kà lasampatti), 六、時失壞(kà lavipatti); 這裡的“時”是指時代。時成就即生逢其時,例如出生在轉輪王治世時、諸佛出世時、明君治世時等等。 時失壞即生不逢時。例如中國人在一百多年前即被人家蔑稱為“東亞病夫”,當時中華民族處於被歧視、被奴役的地位,我們的祖輩都過著貧困艱苦的日子。看看以前的老照片,我們的先輩都長得很消瘦,生活過得很不容易。又比如中國大陸在20 世紀60-70 年代,即使你再有才華,再有能力,也沒有自由發揮的空間,你想發展,換來的只是被打倒。 由於時成就,人們生活在和平年代,國家富強,社會繁榮,制度開明。生逢盛世,很多其他的善業都能獲得機會成熟,使人民吃得好、住得好,生活有保障,社會福利也好。由於時失壞,人們生活在戰爭頻仍、硝煙瀰漫的國家或地區,可能吃飯、睡覺都不安心,人身安全都沒有保障,更不用說其他的福報了。因此,時代的成就或失壞也會直接影響到很多果報的成熟。 七、努力成就(payogasampatti), 八、努力失壞(payogavipatti)。 通過努力、勤奮、勤勉,可以創造許多助緣讓善的支持業獲得機會成熟。如果不懂得珍惜機會,不去爭取、努力,即使有善的支持業,也會因為缺乏助緣而無法成熟。有智慧的人懂得把握時機,在適當的時候精進努力,許多善業將會因為努力的助緣而成熟,帶來善的果報。 通過努力改變現狀,實現自己的理想,叫做努力成就。懶惰懈怠,不思進取,遊手好閒,坐失良機,叫做努力失壞。這樣的例子在我們身邊屢見不鮮。有些人小時候家境貧寒,但他們少年立志,奮發圖強,成年時就能告別飢貧,衣食無憂,甚至事業蒸蒸日上、飛黃騰達。一個人雖然繼承萬貫家財,可是揮霍無度,又不思進取,他早晚都會坐吃山空、風光不再。(Vbh.810; AA3.34; Vbh.A.810) 綜上所述,趣成就、依報成就和時成就有時很難依靠現況或個人的力量而改變,但是我們能夠把握的是努力成就。通過努力成就,不但能夠改善現狀,通常還能改變未來、實現自己的理想。 除了上述四種成就和失壞的因素之外,果報還可能受他人和外界影響。 正所謂“近朱者赤,近墨者黑”,造業容易受到他人和外界的影響,果報也有可能受到他人和外界的影響。受到他人支持、鼓勵或慫恿而生起的善心和不善心叫做有行心,而一個人的果報也可以受他人的恩惠或連累。和有大福報的人在一起,可以直接或間接地受到其福報的恩惠。 例如佛陀在世時,沙利子尊者的小弟弟雷瓦德(Revata)出家後,住在一座堅木林中過雨安居。雨安居結束後,佛陀和沙利子尊者等人前往看望他,途中需要走過三十由旬荒無人煙的曠野。為了順利到達目的地,佛陀特地叫福報第一的西瓦離(Sãvali)尊者一起前往。在旅途中行進時,諸天想:“讓我們去禮敬西瓦離長老吧!”於是他們在每隔一由旬的地方變現了住所,並在每天早上供養天粥等食物。西瓦離長老取了自己的那份後,將之供養給以佛陀為首的比庫僧團。就這樣,佛陀和比庫們在西瓦離長老的福報支助之下越過三十由旬的荒野。(Dhp.A.98) 另一個明顯的例子是,由於佛陀過去無量劫以來所積累的福德,現在任何人只要以佛陀的名義出家,即能獲得恭敬和供養。 反之,和沒有福報的倒霉人在一起,也可能會直接或間接地受到連累。羅薩格帝思尊者(Losakatissa)就是一位很倒霉的人。他在過去咖沙巴佛陀的時代是一位比庫,出於妒嫉而把一位阿拉漢的缽食倒進火炭中。由於這種惡業,他死後投生到地獄許多萬年,然後又投生為亞卡和狗,每一世連一餐飽腹的食物都不曾得到過。 到了我們佛陀的時代,他投生於高沙喇國(Kosala)的一個漁村里。但自從他投生的那天開始,全村連一條小魚都捕不到,村民找到原因後把他一家人趕走。等到他剛學會走路時,他母親給他一個乞丐碗趕他走,他只能到處撿東西吃。 在他長到七歲時,沙利子尊者出於悲愍而度他出家。雖然出家了,但仍然沒有吃過一餐像樣的飲食。只要舀一小匙的粥放進他的缽中,人們所看到的就像是滿滿一缽的一樣,於是就不再供養了。 後來,由於過去生的巴拉密,羅薩格帝思尊者證悟了阿拉漢果,但仍然沒有因此而變得幸運。有一天,當他壽命將盡、快要般涅槃了,沙利子尊者知道後,想讓他吃一餐像樣的食物,於是帶他一起進入沙瓦提城托缽。可是,由於羅薩格帝思的緣故,竟然沒有一個人向沙利子尊者招手致敬。沙利子尊者只能叫他先回去,等他托到食物後叫人再送過去,誰知受囑託的人卻把食物吃光了。當沙利子尊者知道他還未進餐時,午時已經過了,於是在國王的住所獲得一缽由酥油、蜜糖、糖和油製成的四甜品(catumadhura)。為了預防它再次消失,沙利子尊者親手拿著缽,叫羅薩格帝思吃缽中的四甜品。至此,羅薩格帝思尊者才吃到一頓飽餐,然後於當天即般涅槃了。(JA1.41) 二、果報如此,速行可變 從因果法則來看,果報和業之間有著必然的聯繫,有什麼樣的果報,必然有與其相應的過去業。然而,受報和造業之間卻不一定有必然的聯繫,體驗什麼樣的果報,不一定就會造作與其相應的業。例如得到一份貴重的禮物,多數人的反應是興奮、欣喜,並因為喜歡而容易產生貪愛。但是,我們可不可以說看見好的東西就必然會產生貪愛呢?那倒不一定! 所以說,現在體驗什麼樣的果報,和過去所造的相應的業有關;但是,現在體驗什麼樣的果報,現在卻不一定要造作與其相應的業。這一層關係可以概括為“果報如此,速行可變”,這是把握業果法則的關鍵。 下面對業果關係做一個小結。 一、現有的生命和每天的境遇只是果報而已。 我們現有的生命(特指業生身和果報心)屬於果報,以果報為主。同時,我們的眼、耳、鼻、舌、身每天所接觸到的也都是屬於果報。根據阿毘達摩,眼淨色、耳淨色、鼻淨色、舌淨色和身淨色都是業生色,業生色是由過去業所帶來的果報。同時,依於此五淨色分別產生的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識,都屬於果報心。此雙五識每時每刻所識知的所緣,包括眼識看到的顏色、耳識聽到的聲音、鼻識嗅到的氣味、舌識嚐到味道、身識碰觸到的觸所緣,又無一不是果報。用通俗的話來說,我們每天所接觸到的不同的人、事、物,每天所遭遇到的不同的境遇,都只是果報而已。 二、所謂的生命,只是一系列因果的不斷相續。 如果說我們的生命、現在的生活純粹只是果報,那是否就不能作任何的改變呢?不是!因為人有主觀能動性,在遇到境遇、體驗果報後會作出反應,再造新業。根據心的運作規律,雖然執行看、聽、嗅、嘗、觸的雙五識都是果報心,但是在這些果報心之後,心路中生起的速行心能夠造業,造業又為未來種下新的業因。由於心的習慣,如果不如理作意,遇到可愛所緣容易生貪心,遇到不可愛所緣容易生瞋心。如果如理作意,生起的則是善心。無論善心或不善心,其中的思心所都能造業。一旦業被造下之後,會形成一種稱為“業力”的潛在能量。這種業力又作為新的業因,能在未來成熟而帶來果報。 因果法則即是五種定律中的“業的定律”(見《中集》第15 講)。業力依循著這種定律,在具足因緣的時候成熟。生命的過程就是不斷地體驗過去業成熟所帶來的果報,同時又不斷地再造新業的過程。只要還沒有破除因果的鎖鏈、不想跳出生死輪轉的話,生命就如車輪往前翻滾一樣,周而復始,這就是輪迴(saü sà ra)。 三、任何眾生都無法逃脫業的果報。當果報成熟時, 我們只有承受的份。然而,在體驗果報的同時,我們卻可以左右速行,決定造何種業。 只要擁有生命,任何眾生都無法逃脫業的果報,當果報成熟時,只能承受和體驗,沒有辦法避免。 有產生必然會有毀滅,有生命必然會有死亡,這是世間的必然規律。無論貧富貴賤、壽夭智愚,無論躲到哪裡,都是無法逃脫和倖免一死的。佛教徒不應相信有所謂的永生、長生不老,現代人也應該不會像古代的秦始皇那樣,派出大量方士去尋訪神仙,求取長生不老的仙藥,結果仙藥還沒有找到,他已經死了。 業果法則和眾生有生必有死的規律一樣,造作了惡業之後,無論貧富貴賤、壽夭智愚,無論躲到哪裡去,在成熟的時候都必須要承受,是沒辦法逃脫和倖免的。所以佛陀在《法句》中說過: ‚非虛空.海中,非入山.縫隙; 世界不存在,能逃惡業處。 非虛空.海中,非入山.縫隙; 世界不存在,能脫死神處。‛(Dhp.127-128) 意思是:無論是在天上、海中、森林、岩石,世界上根本找不到任何一個地方可以逃脫惡業的果報以及死亡。 既然果報的成熟無法避免,我們就要學會承受。然而,承受本身並不是消極認命。在果報無法改變的情況下,我們可以改變的是當下的速行,決定自己要造作哪一種業。一個人生活困苦,他可不可以過得很快樂?還是可以的。一個人生活優越、地位尊貴、聲名顯赫,他是不是就一定很快樂呢?並不見得。人窮是因為過去的不善業造成的,但是窮人是不是一定就要造惡呢?並不見得,他仍然可以行善!同樣地,人富有是因為過去的善業帶來的,但是富人是不是一定都會行善呢?也不見得。貧富是過去善惡的果報,但現在行善或造惡,卻與人的貧富沒有必然的聯繫。 所以,善惡之業能帶來相應的善惡果報,然而,並非體驗善果者就必定會造善業,體驗惡果者就必定要造惡業。 “果報如此,速行可變”是指在面對人生不同的境遇狀況時,我們不能改變已經發生或者即將發生的事情,但是,我們可以改變的是自己的心。人生不如意者十有八九,可能很多人在落難時碰到的並不是雪中送炭,倒霉時碰到的更多是落井下石。當這些事情來臨時,我們能做些什麼呢?依照業果法則,這是因為不善果報已經成熟了,我們不得不去體驗。在體驗這些不善果報的同時心容易排斥,容易生起不善心。誰會喜歡自己倒霉呢?誰喜歡被別人落井下石呢?都不喜歡!但是,是否在體驗不善果報時一定要生起瞋心呢?難道一定要以牙還牙、以毒攻毒嗎?不是的!我們可以“得意淡然,失意泰然”。人生在世,難免會有起起落落,得意的時候不要太囂張,失意的時候也不用怨天尤人。無論得意失意,都應當如理作意。要知道現在的困境只是自己的果報,只是由自己所造的惡業帶來的。既然現在的惡報是由過去的惡業導致的,為什麼過去敢於造惡,現在卻不敢承擔呢?能夠這樣思惟,就是擁有業果智或者自業正見的思惟。 請記住我們在前面討論“業的定律”時講過的: ß Sabbe sattà , kammassakà , kammadà yà dà ,kammayonã, kammabandhå , kammapañisaraõ à ,yaü kammaü karissanti kalyà õ aü và pà pakaü và ,tassa dà yà dà bhavissanti.û ‚一切有情是業的所有者,業的繼承者,以業為起源,以業為親屬,以業為皈依處。無論所造的是善或惡之業,都將是它的承受者。‛ 運用業果智進行思惟,在承受不善果報的時候,能夠更清晰地看清人生無論再風光、再輝煌,必定是無常的,最終會衰敗的。人生太順利不容易產生悚懼感(saü vega),不容易看清人生的本質,不利於激發精進。人在失意時反而容易思考人生、留意宗教、尋求信仰。失意時唉聲嘆氣或怨天尤人是於事無補的,唯有接受現實,如理作意,多行善事,多做善業,才有可能改善現在,扭轉未來,改變命運。 承受果報和再造新業沒有必然的聯繫,做好做壞、行善作惡,我們自己有自主權,自己可以做選擇。行善作惡,改變命運,不是依賴神、佛、菩薩、真主、上帝,命運只掌握在我們自己手中。 四、果報心主要生起於五門,意門心則以造業為主。 五門心路中的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識分別執行著看、聽、嗅、嘗、觸的作用,它們都是果報心,即體驗過去業所帶來的果報的心識。眼識等雙五識只產生於眼門、耳門、鼻門、舌門、身門這五門心路中。領受心、推度心和彼所緣都是果報心,主要還是生起於五門心路。能夠產生於意門心路的果報心只是彼所緣,而且只是偶爾才生起。以下幾種情況彼所緣才會生起:一、只生起於欲界地有情的慾界心路中; 只有對像是極大所緣或清晰所緣時才會生起;二、三、只有取究竟法為所緣時才會生起。當心路在取任何人、事、物、時、空等概念法時,不會有彼所緣生起。如此,能夠生起於意門心路的果報心幾乎少之又少。換言之,意門心路主要是負責造業的,而不是體驗果報的。假如把只會出現於意門速行心路的貪婪、痴迷、執著、傲慢、憂愁、焦慮、瞋恨、憤怒等不善心,說成是果報使然,那隻是推卸責任的藉口。 所以,我們所說的體驗果報主要是由五門心路中的果報心來執行的,但對所體驗的果報進行加工、反饋的是意門心路,對果報作出反應,再造作善或不善業的主要還是意門心路。然而,不管是五門心路,還是意門心路,其果報心的數目都遠少於速行心,也即是說,在日常生活當中,體驗果報的心遠遠少於造業的心。明白這一層關係,我們就應當了解,雖然我們時刻都在體驗著果報,但更多的時候和更多的機會是在造業。只要是速行心,我們就可以通過如理作意來改變它們造業的性質。 五、通過主觀努力,可以促使支持業成熟。 我們不可能改變令生業,因為令生業是在我們前一世臨終時成熟並帶來今生結生的。令生業可以影響到我們整一輩子,而且是無法改變的。我們可以改變的是支持業,甚至可以通過造作新的善業,使之成為下一生的令生業,如此來提升生命和改變未來。雖然支持業也是過去造作的,但是如果沒有獲得適當的助緣,它們也可能成為無效。 譬如一個人生病了,假如他因為“生病是果報,是果報就要承受”而放棄醫療,其結果會怎樣?病情可能會加重,甚至可能因延誤就醫而喪命。又譬如農夫只是把優良的種子撒在田里後就懶得打理了,即使再好的品種也不會長得很好。一個好吃懶做、遊手好閒的人,即使有很好的支持業,也不可能使自己的中年、老年風光到哪裡去。所以,想讓支持業成熟並發揮其效用,把握時機和適當努力是很重要的助緣。 有句話叫“萬般皆是命,半點不由人”,那是對懶人說的,我們不應該全信,更不應該完全依賴命運。所謂的命運,其實是指今生的果報。雖然說過去的命運已經無法改變,但是未來的命運還是掌握在我們的手中,我們可以通過主觀努力、積極進取來把握現在、改變未來! 佛陀在《長部•教誨新嘎喇經》(Siï gà lovà da sutta)裡教導:‚勤勉積集財富時,應如蜜蜂採花蜜。‛在家人應該像蜜蜂採集花蜜那樣辛勤工作,這樣才能積累財富。所以,我們應該通過主觀努力來創造機會,促使支持業成熟並發揮更好的效用。 六、明白業果法則,應學會坦然地承受果報、接受現實,也應學會掌握現在、改變未來! 明白了業果法則,就應該運用它來看待生命中的不如意現象,坦然地接受現實。佛教不是教我們逃避現實,而是要學會接受現實,在接受現實的前提下把握當下。我們的未來並不掌握在神佛菩薩的手中,而是掌握在自己手中。唯有現在多造善業、積累功德,未來才能不斷變好。 看待生命不應該鼠目寸光。有些人認為生命只有這一世,從出生到死亡這一段時間,有今生無來世。這是“鼠目寸光”的生命觀。《莊子•逍遙遊》中說“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”,意思是上古時有一種叫“朝菌”的昆蟲,它們早上出生,晚上就死掉了——朝生暮死。而蟪蛄蟬則在春天出生,秋天死亡。對於朝菌而言,生命還不到一天;對於蟪蛄而言,生命還不到一年。現在有許多人的生命觀也和朝菌或蟪蛄差不了多少。生命其實是一個漫長的無限時間的過程,生命的相續就像大江東去一樣,難分首尾,難以斷絕。 佛陀在經典中時常用“此無始的輪迴最初的起點是無法了知的”(Anamataggoyaü saü sà ro pubbà koñi na pa¤ ¤ à yati)來形容找不到最初起點的生命流轉過程。只有通過修行,才可能終止生死輪迴,破壞翻滾的輪迴車輻,讓它不再轉動。以上是業與果報的運作和規律。 三、業與異熟的關係 第一,不善業與果報 講了業和果報之間的普遍規律後,現在再來講業和果報的關係,也就是速行心和果報心之間的關係。先講不善業和不善業的果報。 不善心一共有十二種。這十二種不善心可以分為三大類:貪根心、瞋根心和痴根心。其中,貪根心有八種,瞋根心有兩種,痴根心也有兩種。在這十二種不善心當中,只有一種不會帶來結生,就是最弱的“掉舉相應痴根心”。這種心表現為胡思亂想或者發呆。這種不善心所造的業很輕,所以不會導致結生,但是可以在生命期間成熟。除此之外的其他十一種不善心所造之業都有可能帶來結生,遇到因緣成熟都有可能使有情投生到惡趣中去。 地獄、畜生、鬼和阿蘇羅這四惡趣眾生的結生心都是不善果報推度心,這在第21 講中已經講過了。所有不善趣的有情,包括地獄眾生、各類畜生、鬼及阿蘇羅,雖然它們種類繁多,但是它們的結生心只是一種——不善果報推度心。 從因果上來看,雖然所有不善心中的思心所都能造作不善業,但是由它們所帶來的果報在結生時只產生一種心,即投生到惡趣的不善果報推度心。不過,十二種不善心在生命期間都有可能成熟,並且能產生七種不善果報心。這七種不善果報心分別是:不善果報眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、領受和推度。只要有情曾經造作過的任何一種不善業在其臨終的時候成熟,並且帶來下一世的結生,他必定會投生於惡趣中。惡趣的結生作為果報心,即是不善果報推度心。在惡趣生命期間,這種不善業作為令生業,還會繼續連同其他的不善業(支持業)一起成熟,使其在生命期間不斷地體驗著七種不善果報心。 由十一種不善心產生的結生心(不善果報推度心)只會發生於四惡趣眾生,而由十二種不善心產生的七種不善果報心,則可能發生於一切擁有相應根門的有情中。我們在過去和現在都曾造作過無數的不善業,而且絕大部分人在將來還會沒完沒了地造作下去。即使這些不善業沒有在臨終的時候成熟並帶來結生,它們在生命期間也能不斷地成熟,並被體驗為看見醜陋的東西、聽到刺耳的聲音、嗅到難聞的味道、吃到噁心的食物、身體產生病痛等等。這些不善果報都能在生命期間成熟並被體驗。即使是佛陀,也要體驗這些不善果報心。儘管佛陀不會再造作任何不善業,但是在過去生還是菩薩時也曾經造作過許多不善業,由這些不善業所帶來的果報,即使是成佛後也還是要承受的。至於在塵世中翻滾的眾生就更毋庸置疑了! 第二,欲界善業與果報 欲界善業是由八大善心中的思心所造作的業。八大善心可分為兩組:三因(善)心和二因(善)心。 其中,三因心有四種: 1.悅俱智相應無行心, 2.悅俱智相應有行心; 3.舍俱智相應無行心, 4.舍俱智相應有行心。 為什麼稱為“三因”?因為這些心都有一個共同特點:擁有無貪、無瞋和無癡三個心所。無貪、無瞋這兩個心所屬於十九遍一切美心心所,是一切美心都擁有的。這四種善心都是“智相應”,即擁有稱為“智”的無癡心所。由於無貪、無瞋、無癡心所在一種心中能起主導作用,所以稱為因(hetu)或根(må la)。當一種心中擁有這三個心所,它即是三因心。 另外,二因心也有四種: 1.悅俱智不相應無行心, 2.悅俱智不相應有行心; 3.舍俱智不相應無行心, 4.舍俱智不相應有行心。 為什麼稱為“二因”?因為這四種心都是“智不相應”,即少了一個無癡心所。這四種心中只擁有無貪、無瞋兩種因,沒有無癡心所,所以稱為“二因心”。 三因心和二因心的根本差別就在於是否有智(智慧),表現在造業的時候是否有智慧地做。 什麼是“智相應心”與“智不相應心”?我們以到寺院去禮佛與做布施為例子來說明。佛弟子都應該對佛法僧三寶有信心,都相信業果法則,在禮佛或布施時,只要憑藉這種信心去造善業,就是“智相應心”。但有另外一種人,每逢初一、十五都到寺裡上香拜佛,可是她們除了拜佛之外一無所知,既不知什麼是佛法僧三寶,也不知道什麼是業果法則。她們只是隨著風俗,別人去她也跟著去,看到別人捐錢她也捐錢。雖然這些都是善行,但是她們卻胡里胡塗地做,這些心就是“智不相應心”。 既然善心有三因和二因的區別,那麼這些善心能帶來什麼樣的果報?這些果報又有什麼區別呢? 殊勝的三因善業 善業依照產生果報的能力,可以分為兩種:一、殊勝(ukkaññha)的善業,二、低劣(omaka)的善業。殊勝的善業是由清淨無染的心造作的,在造業前、造業時和造業後都有良好的動機。例如:用正當獲取的財物去布施,布施的對像有戒行、有德行,在布施前感到高興,布施時感到歡喜,布施後感到很滿意。 殊勝的三因善業能夠帶來三因結生心,而在生命期間能體驗到八善果報無因心與八大果報心。 什麼是“三因結生心”?有情投生為人或天人的時候,他的結生心同時具足無貪、無瞋、無癡這三個心所,即是三因結生心。三因結生心有什麼用呢?三因結生的有情,將有可能在今生證得禪那,甚至證悟聖道聖果,但二因結生者則不能。這是三因結生和二因結生的區別。 哪些是“八善果報無因心”?它們分別是:善果報眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、領受心、舍俱推度心和悅俱推度心。眼、耳、鼻、舌、身這五識的作用是看到美麗的東西、聽到悅耳的聲音、嗅到香味、吃到美味的食物、身體觸到舒服的感覺,領受和推度的所緣也是如此。 對於三因結生者,八大果報心中的三因果報心之一能夠成為他的結生心、有分心和死心。在心路心中,八大果報心則只執行彼所緣的作用。 因此,雖然三因善業非常有用,但也並非所有的三因善業都能帶來三因結生,只有殊勝的三因善業才能帶來三因結生。 低劣的三因善業 低劣是相對於殊勝而言的。低劣的善業是指所造的善業受到煩惱的污染。例如:用不正當所得的財物去布施,或者布施的動機不純,送東西給人是為了賄賂、巴結他人。雖然送禮的行為也是布施,但由於動機不純,所以是低劣的善業。或者帶著傲慢的心布施,自讚自許,自我標榜,或者通過誹謗別人、貶低他人來抬高自己。即使所造的善業很多,但是由於自讚毀他、貶損他人,這些善業也變成低劣。 不情願地造善業,或者造善業的時候抱怨,滿腹牢騷,都會使殊勝善業變為低劣。例如抱怨說:“怎麼又要安排我去做服務了?”“持戒怎麼會這麼麻煩,不受戒多自由啊!” 對所造的善業感到後悔,也會使本來殊勝的善業變成低劣。例如:“哎呀,我怎麼那麼蠢,把自己心愛的東西也布施出去了呢?” 雖然這類善業也可以算是三因善業,但由於質量低劣而導致業力弱,只能帶來二因結生。 當然,果報的勝劣和造作善業的對像也有直接的關係。例如所布施的對像是一位有德行、有修行的人,即使布施的物品很輕賤,但是由於接受者的功德很殊勝,這種善業也可以帶來殊勝的果報。相反,如果布施的對像都是一些沒有戒德的人,即使布施得再多,布施的物品再貴重,其果報也不可能殊勝到哪裡去。 《鬼故事•安古勒鬼的故事》(Aï kurapetavatthu)講述了這樣的一個故事:佛陀在成佛後的第七年雨安居,前往三十三天講授“阿毘達摩”。當時,一萬個輪圍世界的慾界天人和梵天人都前來聞法,也包括兩位名叫因達格(Indaka)和安古勒(Aï kura)的三十三天天人。當時,由於威德地位不同,因達格坐在佛陀的附近,但安古勒卻坐在12 由旬那麼遠的地方。 為什麼他們都能投生到天界呢?原來安古勒的過去生是一位大富翁兼大慈善家,他每天都在家中準備六萬輛車的食物,親手恭敬地佈施給人們。他經年累月這樣歡喜地做布施,命終後投生到三十三天界。而因達格的過去生則是佛陀在世時的一位青年,只因為他曾在阿奴盧塔(Anuruddha)尊者托缽時以淨信心供養了一湯匙飯,不久死後也投生到三十三天界,成為有大神通、大威力的天子,並且在天色、天聲、天香、天味、天觸、天壽、容顏、名聲、天樂、天權這十方面都超越了安古勒。 僅是從善業上來說,一湯匙量的飯和經年累月地做大布根本無法相提並論,然而,他們所帶來的果報為什麼會相差那麼遠呢?難道因果法則也會厚此薄彼嗎?雖然安古勒每天都作大量的布施,但是由於那些接受者都是沒有道德、沒有持戒的人,即使這樣布施了很長的時間,但是善業卻不算很殊勝。雖然因達格只是因為供養一湯匙量的飯而投生到天界,但是其接受者阿奴盧塔尊者卻是一位斷盡煩惱、圓滿三學的阿拉漢聖者。所以因達格布施的功德,遠遠比安古勒每天布施眾多無德者的功德還要殊勝得多。 當時,佛陀看見因達格和安古勒這兩位天子,為了解釋成就布施之法,把坐在遠處的安古勒喚到跟前: 安古勒長久,你施大布施。 你在遠處坐,到我跟前來。‛ 安古勒不解地問: ‚為何我此施,所施成空無? 此因達亞卡,雖施少量施, 光輝超越我,如月於眾星?‛ 佛陀說偈回答道: ‚如不毛之地,雖播多種子, 不能結碩果,農夫不滿足。 如是多布施,卻對無戒者, 不能結碩果,施者不滿足。 如於肥沃田,雖播少種子, 適時予降雨,農夫樂收成。 如是對具戒,對具德者等, 雖作少功德,卻有大果報! 應選擇布施,此施有大果, 選擇做布施,施者得生天。 選擇而布施,善至所讚歎, 於此命世間,對彼應施者, 布施得大果,如種播良田。‛(Pv.306-330) 所以,不但善業有殊勝和低劣之分,而且善業的果報和造業的對像也有直接的關係。 殊勝的二因善業 這一類善業是在歡喜、主動的情況下造作的,但是由於沒有思惟業果法則,缺乏無癡心所,所以是殊勝的二因善業。即使在造業前高興、造業時歡喜、造業後也滿意,但由於沒有智慧,也只屬於二因善業。 低劣的三因善業和殊勝的二因善業在結生的時候只能帶來二因結生。二因結生者只是對修行而言,和他的才能、福報等並沒有直接的關係。二因結生屬於善趣結生,他們可以是人類或者天人,甚至可以是有才華、有能力、有財富、有影響力的人物或天人,但由於是二因結生者,他在那一生中修行並不能證得禪那及聖道聖果。 低劣的三因善業和殊勝的二因善業除了帶來二因結生的果報之外,在生命期間還可以產生八善果報無因心及四種二因果報心。八善果報無因心是:善果報眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、領受心及兩個推度心。四種二因果報心是指在心路中執行彼所緣作用的四種智不相應果報心,其馀四種智相應果報心不會生起。 雖然由於過去生造作低劣的三因善業或殊勝的二因善業,使有情今生投生為二因結生者,但是該有情仍然可以體驗到殊勝的果報,只不過在他的彼所緣裡不會生起智相應心而已。二因結生者的速行仍然可以生起強力的智相應善心,二因的結生心並不障礙其速行造作殊勝的三因善業。 低劣的二因善業 低劣的二因善業只能帶來無因結生心,但仍可投生到人天善趣。如果投生到人界,他將是個先天性的聾子、啞巴、瞎眼、跛腳、小兒麻痺、弱智或智障等;如果投生為天人,他將成為低等天人,例如某一類樹神、山神、土地神等。 無因結生心是由於過去生所造作的低劣二因善業所產生的。由於低劣的二因善業力量微弱,所以只能產生無因結生心,而不能產生二因結生心。 低劣的二因善業在生命期間可以產生八善果報無因心,但不能產生八大善果報心。 也許有人會問:既然有無因果報心,那有沒有無因善心呢?沒有!雖然果報心可以是無因的,但並沒有無因的善心,因為所有的善心中都至少擁有無貪和無瞋兩個美因。說到這裡,也許有些人會擔心自己是不是二因結生者。 從帶來結生的業來看,只有造了殊勝的三因善業才會投生為三因結生者,低劣的三因善業或殊勝的二因善業,只能投生為二因結生者。因為二因結生者今生不能證得禪那和聖道聖果,所以很多人擔心自己今生是二因結生者,二因結生者今生即使再努力修行,也不可能證得禪那。 雖然大部分人都是二因結生者,只有少數人是三因結生,但是我們也不必過度懷疑自己。大家想一想,如果我們過去生沒有種下善法因緣的話,今生也不會進入佛門,也不會有機會修行佛法。從緬甸帕奧禪林大多數修到緣起的禪修者的過去生來看,他們在過去生幾乎都曾經遇到過佛法,或者曾經有修行基礎。由於這種宿緣,他們今生一聽聞到佛法,或者一聽聞到禪修,就自然而然地尋求正法。 從“緣”上來看,真正想要修行的人是少之又少的。如果做一個粗略的統計,到目前為止,整個地球的總人口大概是70 億,其中,佛教徒的比例約佔6%,即4 億多,約1/20的人是佛弟子;在這4億佛教徒當中,真正禪修的人還都不到3 千萬9。但是,我們已經遇到佛法,而且還是正法(上座部佛教相信現在還是正法時期,正法還存在),所以我們不應該自暴自棄,應該好好地把握今生。 假如今生真的很倒霉、很不幸是二因結生者,這也只是果報而已,但更重要的是現在要造三因善業,要多造殊勝的三因善業。即使今生沒有機會證得禪那和聖道聖果,但只要持續地禪修,下一生也很有可能投生為三因結生者。 最怕的是現在還不確定自己是三因還是二因結生者,就開始放棄,開始放逸。放逸的時候造的多數是不善心。長期下去,不善業就成為慣行業,即使沒有極重業,下一生墮落到惡趣的機會也很大。 如果今生經常布施、持戒、禪修,所造的這些善業養成習慣,例如經常修慈、散播慈愛,在行走、躺臥時也散播慈愛,禪坐時也散播慈愛,乃至在一切時,只要正念提起就散播慈愛,散播慈愛的善業已成為慣行業。到了臨終的時候,他的心自然而然地在散播慈愛。即使沒有達到禪那,但是散播慈愛的心也是殊勝的三因善心。 我們菩薩的最後一生從喜足天(Tusita)投生到人間,他在前一世臨終時對一切眾生散播慈愛,但還沒有達到禪那的程度,而是以慈心近行定投生到馬雅夫人(Mahà mà yà devã)的母胎裡面去。慈心近行定是欲界三因善心,而不是色界善心,因為色界善心會投生到色界梵天。所以,如果習慣散播慈愛的話,下一生的結生心很可能是三因果報心。 如果你習慣修習入出息念,習慣專注呼吸,修習入出息念是殊勝的三因善業,這種三因善業已成為你的慣行業,在你生命的最後一刻,你也可以輕易地專注呼吸,在修行中安詳去世。此時,不管是慣行業還是近死業作為你下一輩子的令生業,它都是殊勝的三因善業。以殊勝的三因善業結生,你下一生的結生心是三因果報心,整輩子的有分心也都是三因果報心,如此,下一輩子你要修行或證得禪那,就如探囊取物般容易。所以,我們現在需要的是多造三因善業,而不要懷疑今生是不是二因結生者。 我發現有些禪修者學習阿毘達摩後就開始懷疑自己:“到底我是不是二因結生者?為什麼我修行那麼困難?為什麼修行那麼多障礙?”有些人即使修了幾十年都沒有證得禪那,我們也不能因此而斷定他是二因結生者。 佛陀在世時有一位比庫名叫闡那(Channa),他修了大半輩子都沒有任何成就,但他是三因者。佛陀在世時,他是個調皮搗蛋的人。他的口德特別差,經常喜歡罵人,喜歡挖苦、批評他人。雖然他也修行,但卻一直沒有證得任何聖道聖果。 佛陀臨終的時候,特別叮囑阿難尊者要對他進行梵罰(brahmadaõ ó a, 默擯)。佛陀般涅槃後,僧團對他進行梵罰,完全孤立他,此時他才警醒自己,努力禪修,不久後證得了阿拉漢道果,斷盡一切煩惱。 從這個例子可見,即使佛陀在世時,也有人修行沒有明顯的成果,但並不等於說他是二因結生者。同樣地,如果我們用了三年、五年、十年、二十年、三十年„„儘自己最大的努力付出精進仍然沒有任何成效,那時再說自己是二因結生者也不遲。否則,太早下結論未免過於草率。 帕奧禪林有位緬甸長老,我還沒出家時他已經在禪林精進禪修了,可是修了十幾年,一直沒有什麼大的進展。前不久,他經過我的孤邸,我客氣地向他打招呼,他走過來問我幾個有關查禪支的問題,一問之下才知道他終於證得禪那了。如果他自暴自棄的話,就連機會也都失去。正因為他對禪修有很強的信心,再加上鍥而不捨的精進,才能獲得現在的成就。因為有些人過去生所積累的巴拉密要經過一段很長時間的努力才能夠成熟。 即使一個人是由梵天人投生的,如果他放逸的話,仍然不可能證得禪那。更何況我們前一世的來處還不清楚,有可能是由人,也有可能是由豬、由狗、由鬼投生而來的,是不是?但是可以肯定的是,今生能夠投生為人,不是三因結生就是二因。至於如何確定,唯有修到緣起的時候才能夠確定。 還有一點可以讓大家放心的是,雖然二因結生者今生不能證得禪那,但是可以證得欲界近行定;雖然今生不能證得聖道聖果,但是仍然有可能修到高級觀智,甚至修到行舍智。二因結生者可以做純觀乘者(suddhavipassanà yà nika),先從四界差別開始修起,見到究竟色法、究竟名法之後,也可以修習緣起。所以,即使不幸生為二因結生者,也不應該輕言放棄,不應該自暴自棄,佛陀的教法總是會給人希望的。 為了讓大家更加清楚付出精進的必要性,在這裡想讀出緬甸雷迪西亞多(Ledi Sayadaw, 1846-1923)所寫的一本《菩提分手冊》(Bodhipakkhiya Dãpanã)關於四正勤的部分,書中談到了即使是二因結生者也不應該放棄修行。此書的《四正勤》一章裡這樣說: “只有在盡其一生如佛陀所教導那般努力精進之後,還不能證得禪那、聖道聖果,才能夠說失敗的原因是當今時期的本質,或者是二因者,或者過去生沒有積累足夠的巴拉密。 在這世間,有些人所付出的精進力遠遠不及佛陀所指定的程度,甚至沒有嘗試有效地培育身至念,以對治他們漫無目的四處飄蕩之心,但是卻推說不能證悟道果是因為當今是不可能證悟的時期。也有些人說今日的男女沒有足夠使他們證悟道果的巴拉密,還有些人說今日的男女都是二因結生者。他們如此說是因為他們不知道當今是所引導者(neyya)的時期,而他們未能證悟道果是因為缺乏正勤——精進。 若具有專精(pahitatta)地適當注進正勤(注進精進),一千人之中有三百、四百或五百人可以獲得至上的成就。若一百人如此實行,他們之中有三十、四十或五十人可以獲得至上的成就。在此專精是指決意盡其一生堅持努力精進,即使在努力的當下死去亦在所不辭。 索納長老(Soõ a Thera)所付出的精進是在雨安居(vassa)的三個月期間持續不斷地保持正念,在那期間只採用坐以及走兩種姿勢。護眼尊者(Cakkhuppà la)的精進與他相等。觸天長老(Phussadeva Thera)必須在付出同等的精進力二十五年之後才證悟道果。而馬哈西瓦長老(Mahà sãva Thera)則如此精進了三十年。 今日極需要這一類正勤。可惜現今如此精進的人缺少教理(pariyatti)基礎,而有教理基礎的人卻涉及了比庫義務的障礙(palibodha),因為他們住在市鎮或村子裡,需要討論佛法、講經開示以及著作佛書,他們不能長期不中斷地註入正勤。 有些人習慣地說在令他們獲得解脫世間之苦的巴拉密與時機成熟時,他們將能很容易地獲得解脫,因此他們在還未能確定精進是否能夠帶來解脫時,不能當下即精進努力。 他們沒有比較:是努力精進三十年比較苦,還是未獲得解脫期間墮入地獄十萬年比較苦?他們並不記得努力三十年之苦,根本比不上只在地獄里三個小時之苦。 他們可能會說:若努力了三十年之後還是不能獲得解脫,那情況還不是一樣?但是如果此人的巴拉密足夠成熟以獲得解脫,他將憑此精進獲得解脫;若還不夠成熟,他將在下一世獲得解脫。即使他未能在現今的佛法教化期裡獲得解脫,他一再重複地致力於培育心的業力(bhà vanà à ciõ õ akamma, 禪修慣行業)也是具有極大力量之業,他能憑此避免往生到惡道,能夠不斷地在善趣中輪迴,直到遇到下一次的佛法教化期。對於沒有註進正勤之人,即使他們的巴拉密足夠成熟至可以努力三十年就獲得解脫,也將錯失這個解脫的機會。他們不會因為缺少精進而有所得,有的只是損失而已。因此,讓我們都擁有慧眼,以及對此危險保持警惕!”這是雷迪西亞多在《菩提分手冊》裡所講的一段話。 書中講到,如果一千個人精進努力的話,將會有三百、四百乃至五百人可以獲得至上的成就。如果一百人精進,將會有三十、四十或五十人能夠獲得至上的成就。從緬甸帕奧禪林的教學調查來看,一百個緬甸人當中,大概有三四十人有禪那體驗。外國人禪修成功的比例比緬甸人稍為遜色,大約是百分之三十。當然,這還不包括那些禪那“姍姍來遲”者。 去到禪林的人通常只是付出一段時間的精進,就能夠獲得這樣的成就,如果他們付出更長時間的精進,這個比例肯定會更高。 因此,不要在還沒有付出足夠的精進之前就自暴自棄,這樣做的結果只會錯失良機。 第三,色界善業與果報 在討論這一節內容時,我們必須記得:色界善心和果報心是依論教法的五種禪那來分別的,即有五種色界善心和五種色界果報心。然而,在談到梵天界時,當知只有四種梵天界。我們要先清楚它們之間的對應關係,才不至於混淆。 初禪善心 色界善業是由色界禪那善心造作的,對阿拉漢聖者則是唯作心。禪那心只專注修定的所緣,例如禪相。 若有情證得初禪,當這種禪那善業成熟,他將會投生到初禪梵天界。也即是說,初禪善心能帶來投生到初禪梵天界的果報心,即初禪果報心。初禪梵天界包括梵眾天、梵輔天和大梵天,他們的結生心都只有一種——初禪果報心。 所有色界善心只能帶來與其層次相應的色界果報心,而且此心是該禪那善心所能產生的唯一果報。例如,初禪善心只能產生初禪果報心。同時,所有色界果報心都不會出現於心路中,它們只是離心路心,只執行結生、有分和死亡的作用。除了出世間果報心以外,一切心路中產生的果報心必定是欲界果報心。換言之,執行看、聽、嗅、嘗、觸等作用的都屬於欲界果報心。 色界梵天人也能生起欲界心。因為梵天人也能夠看,看是眼識執行的作用,眼識屬於欲界果報心。他們能夠看、聽,這些都是由欲界果報心來執行的,而不是由色界心執行的。 梵天人只會生起眼門、耳門和意門三種心路,而不會生起鼻門、舌門、身門三種心路,所以,梵天人不會嗅到氣味、不用吃食物、不會有身體的感覺。雖然他們也有鼻子、舌頭和身體,但是沒有相應的鼻淨色、舌淨色和身淨色,也不會有相應的心路生起。梵天人可以看、可以聽,所以他們可以到人間來拜見佛陀,聽聞佛陀說法。 第二、第三禪善心 這裡的第二、第三禪是依論教法的五種禪那而說的。若有情證得第二禪和第三禪,其入定的心則是第二禪善心或第三禪善心。第二禪和第三禪善心在結生時能產生相應的結生心,帶來投生到第二禪梵天界的果報。第二禪梵天界包括少光天、無量光天和光音天,他們的結生心可以是兩種的其中之一——第二禪或第三禪果報心。在生命期間,這些果報心只生起為離心路的有分心和死心。 第四禪善心 若有情有能力證得第三禪(論教法的第四禪),其入定時所生起的是第四禪善心。第四禪善心能夠帶來投生到第三禪梵天界的果報,而投生時的結生心則屬於第四禪果報心。 第三禪梵天界包括少淨天、無量淨天、遍淨天,他們的結生心都只有一種——第四禪果報心,他們的有分心和死心也是這種果報心。 第四禪天的投生法則 第四禪梵天的投生法則與前面幾個梵天界有些差別:成就第五禪的凡夫與初、二果聖者只能投生到第四禪的廣果天;而成就無想定者死後能投生到無想有情天;三果不來聖者死後將能投生到五淨居天。 凡夫與初果、二果聖者:如果有能力證入第五禪(經教法的第四禪),而且此第五禪善業在他臨死的時候成熟,他只能投生到廣果天,以上的那些梵天界不是他能投生的。 修無想定的外道:無想定是通過第五禪來證得的。有些外道認為無想定就是解脫、涅槃,然而他們並沒有斷盡煩惱,所以死後投生到無想有情天。無想有情天人沒有任何心識,沒有任何感覺,也沒有心生色法,也沒有眼淨色等五淨色,只有作為業生的命根九法聚而已。他們不會移動,只是在那里呆呆地度過漫長的五百大劫。 三果不來聖者:由於還沒有斷盡煩惱,所以死後還是會投生。他們投生到五淨居天:無煩天、無熱天、善現天、善見天和色究竟天。這五淨居天只有三果聖者才能投生。雖然多數三果聖者會投生到五淨居天,但也有可能投生到其他梵天界。例如大梵天王是一位三果聖者,但他投生到初禪梵天。大梵天王在過去咖沙巴佛時代是一位名為薩哈咖(Sahaka)的比庫,他曾成就八定,但特別精於初禪,故其心傾向於投生到初禪梵天。命終後他投生到初禪梵天, “薩漢巴帝”名叫(Sahampati)。 這是第四禪梵天的投生法則。 第四,無色界善業與果報 無色界的投生法則比較容易理解,是一對一的。空無邊處善心只能產生空無邊處果報心,識無邊處善心只能產生識無邊處果報心,無所有處善心只能帶來無所有處果報心,非想非非想處善心只能產生非想非非想處果報心。 這裡所說的“善心”是指進入無色定的心,在心路中稱為“禪那速行心”。對於凡夫和有學聖者而言,速行心非不善即是善,入禪的心是善心,善心中的思心所負責造業,所造的業即是無色界善業。無色界善業的成熟可以帶來投生到相應無色界天的果報。同時,無色界梵天人的結生心和他們所投生之處相應,例如有一百個成就識無邊處定者投生到識無邊處天,他們的結生心都一樣——識無邊處果報心。 因此,四無色界善心所帶來的果報是投生到相應的無色界天。 投生到無色界的梵天人並沒有身體、沒有眼睛、沒有耳朵,他們不能看、不能聽。因為無色界地完全沒有任何色法,所以稱為無色界。 色界梵天人在入禪時,所生起的是色界善心,而不是果報心。初禪梵天人可以進入初禪,也可以進入第二禪、第三禪或更高的禪那,其時生起的禪那心屬於善心,而不是果報心。對於無色界梵天人也是一樣。色界和無色界果報心並不會出現於心路中,它們只生起於離心路,執行結生、有分和死亡的作用。 執行看、聽、嗅、嘗、觸等作用的是出現於五門心路中的眼識、耳識、鼻識、舌識和身識等,雖然它們也都是果報心,但這些心只屬於欲界心,且只會出現於心路心中,而不是離心路心。同時,能夠思惟、思考、記憶、觀照等的心也都屬於意門心路中的速行心,當知它們只屬於欲界心。 色界梵天人只能生起眼門、耳門和意門這三類欲界心路心,而無色界梵天人則完全沒有五門心路心,只會偶爾生起一些欲界意門心路。無色界梵天人在生命期間基本上都是處在和他們所投生之處相應的禪那當中。例如:空無邊處梵天人絕大部分時間都處於進入空無邊處定的狀態,生起的是空無邊處善心。同時,無色界梵天人只能夠進入更高的禪那,而不能進入更低的禪那。他們既不能入更低的無色定,也不能生起色界禪那心。例如:無所有處梵天人只能生起無所有處善心和非想非非想處善心,而不能生起空無邊處善心和識無邊處善心。這是心生起的法則。 這是業(速行)與異熟(果報心)的關係(見圖表4)。

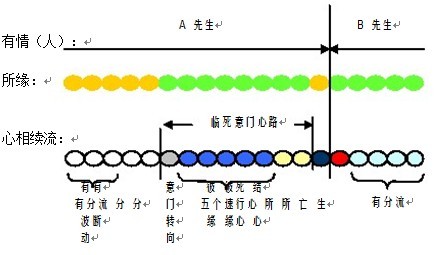

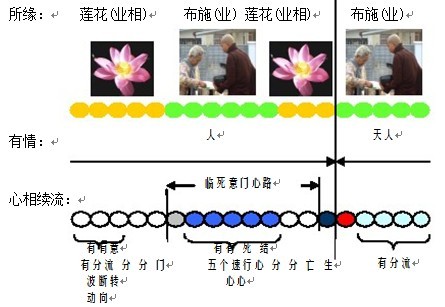

第二十五講離心路 一、有分心 有情在生命流轉過程中,心總是處於兩種狀態: 1.活躍的狀態:稱為“心路”(cittavãthi)。 2.不活躍的狀態:稱為“離心路”(vãthimutta)。 “活躍的心”是指心和外界互動的狀態,如看、 嗅、聽、嘗、觸、想,表現為眼門、耳門、鼻門、舌門、身門和意門心路心,分別執行識知顏色、聲音、氣味、味道、觸和各種所緣的過程。 心處於不活躍時叫做離心路,例如熟睡無夢的狀態。離心路(vãthimutta)由vãthi + mutta 構成;vãthi 是路,心路;mutta是解脫,離開。離開心路的狀態為“離心路”。 在整個生命期間,離心路心只表現為一種心——有分心(bhavaï gacitta)。有分心不斷地生滅,猶如河流一般,稱為“有分流”。有分心是一種果報心,在有情投生的最初那一剎那稱為“結生心”(pañisandhicitta)。結生心和有分心是同一類心,都是果報心,其區別在於結生心是生命的最初之心,執行結生(投生)的作用。 關於有分心,佛陀這樣描述: ß Pabhassaramidaü , bhikkhave, cittaü . Ta¤ ca khoà gantukehi upakkilesehi upakkiliññhanti.û‚諸比庫,此心清淨,它被外來的污垢所污染。(A.1.49)‛義註解釋說這裡的心是指有分心(cittanti bhavaï ga-cittaü )。為什麼說有分心清淨(pabhassaraü ,也譯作極光淨)呢?如前所述,有分心和結生心一樣,都是果報心。10 由於所有果報心都不與貪、瞋、癡等不善心所相應,也即是說果報心中沒有不善心所,因此說有分心是清淨的。即使惡趣眾生的有分心,也是捨俱不善果報推度心,屬於無因心,也不與貪瞋癡等不善心所相應。不僅有分心是清淨的,一切果報心、善心和唯作心也都是清淨的,甚至可以說所有的心都是清淨的,只有心所才有善與不善之分。不善心所是不清淨的,其馀的心所都是清淨的。 “被外來的污垢”(à gantukehi upakkilesehi)是指後來在速行心中生起的貪瞋痴,是這些不善心所使有分心受到污染。義注這樣譬喻:猶如有道德、具足正行的父母、師父,因為沒道德、惡行的兒子或弟子而遭受譴責、批評一樣。有道德、具足正行的父母、師父比喻有分心,惡行的兒子或弟子比喻在速行心中出現的那些本質惡劣、污穢的貪瞋癡不善心,遭受譴責比喻本質清淨的有分心受到這些被外來的污垢所污染。(AA1.49)見中冊p.190-193,以及本書p.2-6。 有分心是生命的基本組成部分,是心相續流的主要成分,每個人都能體驗到有分心。不過,由於缺乏正確的教理基礎,以及不具有緣攝受智,許多修行人體驗到有分心(落入有分)時,容易產生種種誤會,甚至執取為“我”,引生邪見。對有分心的誤解通常表現為以下幾種: 1.由於在一期生命當中所生起的有分心都是同一類心,因此執取其為常住不變的真心。 2.有分心猶如主人,六門心路猶如客人,因此執取其為輪迴的主體、生命的本體。 3.六門心路心是活躍的心,容易察覺其為生滅變遷;雖然有分心也是生滅變遷的,但由於它們是不活躍的心而不易覺察,因此執取其為寂然常住的本心。 4.由於有分心是出現在不同心路之間的心,因此執取其為前心已滅、後心未生時的本來面目。 5.由於有分心的本質是清淨、無染無垢的,因此執取其為本來清淨的“自性清淨心”。 6.由於有分心是果報心,它既不是善心,也不是不善心,因此執取其為遠離一切善惡分別的本具自性。 7.由於有分心不能識知當下的所緣,因此被體驗為“能所雙泯”,甚至執取其為涅槃。 雖然有分心在一期生命當中都生起為同一類心,但每個心識剎那的有分心都不同,它們即生即滅,剎那不停,是無常的。就如瀑布遠遠看上去好像一匹白布,但它卻是由無數的水珠所組成的一樣。再者,有分心的生起有其過去因和現在因,是諸緣和合、無有實體的,是無我的,並非所謂的“本體”“自性”“真心”、、。另外,有分心也有自己的目標,它取的是前世臨死心路的所緣,並不是沒有目標,更不是所謂的“涅槃妙心”。 體驗“落入有分”可以發生在日常生活的行立坐臥間,可發生在初學禪坐時,可發生在近行定階段,甚至修到高級觀智階段也可能發生。正所謂“熟能生巧”,對於任何一種修行方法,不管是正確還是錯誤的,只要一再地修行,終將達成目標。對於落入有分也一樣,只要一再地修行,同樣能夠落入有分很長的時間。假如有人誤認為落入有分是開悟,是明心見性,是證悟涅槃,這種錯誤觀念被喻為障礙涅槃之道的“巨石”。如果不去除這塊“巨石”,他將無法真正證悟涅槃。禪修者唯有修習到緣起的階段,通過辨識有分心(結生心)的名法、所緣、生起之因,才能真正了解有分心。 二、死生的過程 我們生命的開端是如何呢?佛教認為,這一期生命的開始並不是最早的開端,在此生之前,是前一世的死亡。正如昨天黑夜的結束帶來了今天的破曉,如是日復一日。同樣地,前一世的死亡隨即是今生生命的開始,因果關係把死和生緊緊地連接在一起。 提到生與死,世間絕大多數人都貪愛生命,只希望看到生命燦爛、可愛的一面;大多數人都忌諱死,對死亡心懷恐懼,甚至對此話題避而不談。宗教所關心的卻是生命的課題,都在探索和企圖解決生死的問題。對於生存和死亡,各種宗教有各種不同的解釋。到底死和生之間是怎麼運作的?它們的過程如何?現在,我們依照“阿毘達摩”來分析死生之間的過程(cutipañisandhikkama)。 佛陀的教法也是圍繞著一個主題,那就是生命的主題。作為佛陀的弟子,我們所關注的也是生命,關註生命的提升以及生命的解脫。生命是因果循環的過程,有生必有死。只要還沒有斷盡煩惱,就還要繼續生死輪迴。佛弟子應該關注的是生死大事,而不是生活瑣事。可惜很多佛教徒關心的是生活的瑣事,都是衣食生計的事情,而不是生死大事。大多數人都講究生活質量,關心如何提升生活質量、如何享受生活,但是卻忌諱或無視此不可避免的生死大事。對於生死大事,我們到底了解多少呢? 當我們了解死亡和再生之間的關係,看清死亡的真相後,將會發現死亡其實並不可怕。死亡是每個人都必鬚麵對的,而且應該學會坦然面對的,它是人生必經的過程,如果我們能夠好好把握這個生命至關重要的環節,不僅能夠善待我們今生生命的終點,甚至還能改變未來世。 一般來說,死亡是指一期生命命根的斷絕。死亡,只要有生命就必然要面對。有一句話說:“在這世界上,最確定的是每個人都會死,最不確定的是每個人將在何時死、何處死以及如何死。” 目前醫學界對死亡的定義不盡相同,有的醫學權威以心臟停止跳動為死亡,有些則以腦死亡作為死亡的判定標準。 但是,佛教對死亡卻有一個明確的標準:只要死心一滅去,即宣告一個生命的結束。從色法和名法的關係來說,死心滅去的同時,作為業生色法的命根色也同時斷絕。因此,在一期生命裡,業生色法和名法是同時滅盡的。 三、四種死亡 佛教把死亡分為四種: 1.壽盡(à yukkhayena):在壽元已定的生存界,這是指在該地中的眾生在壽元終盡時死亡。例如:三十三天的天壽是一千天年,當一個天人在三十三天享盡了他的天壽並在天界死亡,稱為壽盡。在人間,人到了老年自然死亡即是壽盡,俗稱“壽終正寢”。 2.業盡(kammakkhayena):雖然正常的壽元還未盡,或者還有其他能夠延長壽命的條件,但是他因為令生業已經耗盡而死。如果一個有情因壽盡而死,但是其令生業的業力還沒有耗盡,這種業力還能夠導致他投生到同一界或者更高的生存界。這種情況在天界即有可能會發生。 3.兩者皆盡(ubhayakkhayena):是指壽命和令生業業力同時耗盡,民間稱為“福壽全歸”。 比如現在人的壽元是75 歲,但一個人的令生業只能使他活到60 歲,於是他在60 歲時就死了,這是壽盡。又如現在人的壽元是75 歲,但是他的令生業可以使他活到100 歲,於是他活到100 歲才去世,這是業盡。如果一個人的令生業和壽命都終盡,這是兩者皆盡。 4.毀壞業(upacchedakakammuna):這是指四種依作用來分的毀壞業在一個眾生的生命期間產生效果,導致他不得不死亡。例如:流行病、車禍、火災、水災、地震、戰爭等等,這些極強的毀壞業使一個有情在壽元未盡或令生業未盡時提早死亡,也即是英年早逝或夭折。 壽盡死、業盡死和兩者皆盡死三種死亡稱為“適時死”(kà lamaraõ a),屬於正常的死亡。而毀壞業死稱為“非時死”(akà lamaraõ a),又作“橫死”。 如果把生命比喻成一盞燃燒著的燈火,當它的燈芯耗盡,火即熄滅,就如壽盡死;燈油耗盡,火也熄滅,就如業盡死;燈油和燈芯同時燒盡,火也熄滅,就如兩者皆盡死;突然吹來一陣風把燈火吹滅,就如毀壞業死。 四、三種死亡之相 任何有情在臨終時都能體驗到一些景像或徵兆,稱為“死亡之相”。對臨終的人來說,在臨終時將會有三種情況的其中一種呈現在他的六門之一: 第一,業(kamma) 業是過去所造的善業或惡業重新呈現於臨終者的五門或意門中。 在生命期間,我們不斷地造作善或不善之業,與此同時,業也不斷地成熟並帶來果報。業的成熟是不會中斷的,除非已經般涅槃,那時,所有的業才會終止,成為無效業。臨終者在臨終時體驗到其過去所造作的、即將成熟並帶來下一世結生的善或者不善之業,稱為業。 這種業給臨終者的體驗就猶如重新造作一般。如果造作的是善業,例如:樂善好施者在他臨終的時候,將會看到自己正在做布施般的影像。對於不善業來說,漁夫或獵人可能會看到他正在捕魚或打獵的影像;盜賊或小偷可能會看見自己正在搶劫或行竊的影像;貪杯好色者會看到自己正在喝酒或玩弄女人的影像。這些影像是以臨終者過去曾經造作的某些善行或不善行的影像出現的,所以稱為業。 第二,業相(kamma-nimitta) 業相是指與過去所造作的善業或惡業有關的影像、片斷或工具。 例如一個人喜歡禮敬或供養佛塔,當這種善業在臨終時成熟,他可能看到佛塔的影像或佛塔的塔尖。如果他看到自己拿著鮮花去供塔,這是業。如果他看到佛塔的影像或者所供養的鮮花,這是業相。這些是善的業相。 又如某人嗜好殺戮,在他臨終時將有可能看到刀的業相。曾經有一位禪修者在觀他過去世的時候,見到有一世他墮落到地獄,在墮落地獄的前一世臨死時,他看到的業相是紅紅的血,原來在那一世他是個殺豬的屠夫,殺豬的惡業在他臨終時成熟,使他見到業相,並因此墮落到地獄中去。這是不善的業相。 第三,趣相(gati-nimitta) 趣(gati)是將要投生的地方,相(nimitta)是徵兆、影像。趣相是指在臨終時出現的下一生即將投生去處的影像。 一個經常行善積德的人將要投生到天界的話,臨終時往往會看到很多瑞相,例如看到極亮的光明,或者看見天界的宮殿,或者聽到美妙的音樂,或者看見天人下來迎接他等,就像曇彌格居士臨終時看見六輛天車一樣。這些是投生天界的趣相。 將要投生為人者的趣相通常是一片紅色,那是母胎(子宮)的影像。 如果臨終者看見曠野、樹叢、沼澤、墳墓,或者看見已經去世了的親戚,這可能是投生為鬼類的趣相。如果看見動物的影像,則有可能投生為畜生。 如果臨終者看見熊熊燃燒的烈火,或者看見燒得滾燙的河水、油鍋,或者聽到淒厲的哭叫聲,或者看到血淋淋的恐怖影像,或者看見傳說中的牛頭馬面等,這些都是投生到地獄的趣相。 只要還沒有斷盡煩惱,每個有情在臨終的時候,都會體驗到這三種相的其中一種、兩種或者三種。即使處於昏迷狀態下,只要面臨死亡,他的意門心路也是可以體驗到死亡之相的。就好像我們看見一個人在熟睡,其五門可能完全沒有反應,但他其實是在做夢,做夢只是意門心路在活動。同理,臨終者處於昏迷狀態,那時他可能是落入有分,但也可能還有輕微的意識活動。只要是一期生命中的最後一個心路——臨終速行心路,此心路就會緣取某個影像,而此影像和他正在成熟的令生業有關。 有情在臨終時所體驗的影像無論是業、業相或者趣相,都可以被眼、耳、鼻、舌、身、意這六門之一所認知。如果是被眼門或意門所認知的話,它通常是以影像的方式呈現出來的。正是因為臨終時呈現出來的這些影像,才使我們辨識、觀照過去世成為可能。 眾生在臨死時都會體驗到死亡的徵象,而這些死亡徵象則是臨死心路的所緣。不過,雖然死亡徵像是臨死心路的所緣,但它可以出現於臨死心路之前,可以是幾分鐘、幾個小時,甚至好幾天前。我有個表弟在1990 年發生車禍去世了,在他發生車禍之前的三四天,他告訴我舅母說,那幾天晚上他經常夢見和鬼打架,後來他駕駛一輛摩托車和迎面而來的卡車相撞,被送到醫院時已經宣告不治了。他提前幾天夢見和鬼打架,這應該是投生到鬼界的趣相。 近年來興起一門專門研究“死後復活”體驗的學科,叫“瀕死經驗學”(Near Death Experiences)。近40 年來,世界各地發生不少“瀕死經驗”的案例,這種生命現像已經引起越來越多科學家的廣泛關注並投入到這個領域來調查研究。所謂“瀕死經驗”是指一個人因為疾病、意外事故等而瀕臨死亡的邊緣,被搶救回來後,對他們在“死後”那段時間的各種體驗的描述。 這些瀕死者通常被醫生診斷為已經死亡,但沒過多久又復活了,醫學上稱這種現象為“假死”。根據調查結果,瀕死者從死亡邊緣活過來後,多數會描述他們的一些體驗。這些體驗基本上有以下幾個特點: 1.知道自己就要死了,或者聽見醫生宣布自己已經死亡。 2.因為意外事故或疾病所造成的劇痛消失,取而代之的是平靜或愉悅的感覺。 3.他們快速回顧自已的一生。有些人感覺如同放電影一樣,看見自己一生中重要的經歷在眼前快速重演,有些人則感覺各種往事一股腦地浮現於眼前。 4.快速穿過黑暗地帶或一條隧道,有人說像坐雲霄飛車一般,有人則說被黑暗或隧道盡頭的亮光吸了過去。 5.看見猶如天堂般美麗的景色,或者聽到美妙的音樂,或者看見一片光明,那種光明好像擁有生命似的,充滿慈愛。 6.看見去世很久的親人或朋友,他們前來歡迎當事者。 7.看見一個超級光體或仁慈的光人,那光人對他說話並叫他回去。 8.也有些人感覺好像下了地獄,見到極其恐怖的影像,心中充滿驚慌和恐懼。 通過這些死後復活的經驗,往往改變了當事者對生命和死亡的看法。 只要稍微對比一下,將會發現這些瀕死經驗不外乎是業、業相或趣相。當然,所有體驗過瀕死經驗的人都還沒有真正死亡,假如一個人真正死了,他就不可能再复活,也不可能描述“死後”的“所見所聞”。他們之所以能夠復活,很可能是由於業或福報還沒有消盡,或者壽命還沒有消盡,只是瀕臨死亡而非真正的死亡。 然而,這些人所描述的瀕死經驗和一個人真正面臨死亡時的體驗是很類似的。讀者如果有一些長輩或親戚朋友去世前,只要他們還神誌清醒,還能清晰地表達他們的體驗,他們多數也會描述所看到的或者經驗到的,例如看見去世的親人、往事歷歷在目等。 同時,人在臨終時所看到或體驗到的景象往往會變化,為什麼呢?因為人在臨死時,生命已經走到了盡頭,福報或業力即將耗盡,身體機能已經衰竭,業生色接近衰歇,心也變得極其脆弱。此時,過去所造的善或不善業會爭著成熟,被臨終者體驗為所見到的影像或景像不斷地變化,或者感覺自己一生的經歷好像快速地放電影一樣。最終,優先成熟的業(重業、慣行業、近死業或已作業之一)將呈現為其今生最後一個心路——臨死心路——的所緣,並成為他下一生的令生業,使他投生到和這種業相應的地方。 五、臨死心路 在有情的生命期間,心總是不斷地生滅,六門心路交替生起,在六門心路之間間隔著有分心。到了生命的最後一個心路,稱為“臨死心路”(maraõ à sannavãthi)。在這個心路後,一期生命就宣告結束。 所有的心都必須有對象,臨死心路也不例外,它的目標是業、業相或者趣相的其中一種。雖然有情在臨死前有可能體驗到各種不同的對象,但是作為臨死心路的所緣卻只有一種。例如索納尊者的父親在臨死前曾看到兩種截然不同的趣相:當他生病時看見狗跑上山來咬他,這是地獄的趣相;當索納尊者以他的名義供花給佛塔並讓他隨喜後,他看見去世了的妻子從天上下來,這是天界的趣相。很多人在臨死時能見到不同的影像,或者自己一生的往事歷歷在目,這是因為過去所造的業在爭著成熟。 雖然有不同的業在臨死時爭著成熟,但只有一種業能帶來投生,而其他沒有機會成熟的業只能作為支持業。例如前面講過的富家子的故事,他在臨終前歡喜供養沙利子尊者,這是善業,但臨終時又突然想到和那妓女風花雪月的事,這是不善業。從他後來投生為樹神來看,令生業應該是供養的善業,假如不是想起以前和妓女纏綿的這種低劣的業拉著他,他可能會投生到更高的天界。所以,臨死時不同的業有時會爭相成熟,並影響獲得成熟的令生業。 一個人本來可以因為善業而投生到富貴人家,但也有可能在臨死時心生貪念,雖然最終還是依善業投生,但是由於貪心在拖後腿而投生為貧賤之人。所以,令生業為主,其他業為輔,它們互相影響。如果大家有機會修到緣起,在觀照自己很多的過去世時,將能明白臨死時成熟的業和結生之間的關係。 臨死心路是如何運作的呢?下面是欲界有情臨死心路的運作規律。 圖表5:欲界有情臨死心路

有情臨終之時,在心路末端或有分滅盡時,死亡心生起,代表一生的終結。 有分心不斷地生滅。有分心滅去後,生起一個意門轉向心,隨後生起五個速行心。在一般的慾界心路中,速行心生起七次,但是臨死速行心路是一期生命中的最後一個心路,那時作為其依處的心所依處色已經非常微弱,所以不能像在生命期間那樣支持速行生起七次。五個速行心生滅之後,有可能生起兩個彼所緣,有可能落入有分,也有可能生起死亡心。死亡心一滅去,即宣告這期生命的終結。 死亡心滅去時,無間斷地生起結生心,標誌著另一個新生命的開始。 死亡心隨生即滅,接著毫無間斷地生起結生心。結生心標誌著另一個新生命的開始。心的生滅猶如河流一般,不會間斷,一直流下去,稱為“名色相續流”。同樣地,死和生之間也不可能有任何的間斷,所以死亡心和下一世結生心之間的關係在二十四緣中稱為“無間緣”(anantarapaccaya)和“等無間緣” (samanantarapaccaya)。“等無間”意即完全沒有間斷。 為什麼稱為“結生”?結生的巴利語pañisandhi 由pañi(反向) + sandhi(連結,連接)組成,意思是將兩世連結起來,中文意譯為“結生”。名色相續流總是順著時間往前流逝,它們不間斷地滅去又生起,而結生心還有一個特別的作用,它能把今世的生命和前世的生命連接起來,所以稱為反向連接。因為將兩世連結起來,故稱結生(pañisandhi)。11結生心是新生命的第一個心識剎那。死心還屬於前一期生命,而從結生心開始,即是一個新的諸蘊、新的生命。 上座部佛教對“中有”的看法因為名色或者生命猶如河流一般沒有間斷,所以上座部佛教並沒有“中有”之說。 中有,梵文antarà -bhava,又譯為中陰、中陰有、中陰身。antarà 意為中間,間斷;bhava 意為生命,有,存在。按照梵文佛教的解釋,“中有”是指眾生自死亡至來世受生之間的生命狀態。 “中有”是部派佛教的說一切有部所執持的說法。說一切有部認為:有情在死亡的時候,如果生緣尚未具足,於是由意所生一種化身,叫做“中有”。中有依靠食香來資養其身,並不斷尋求下一世往生之處, “中有”所以又名為意成、求生、食香等。然而,佛教各部派對“中有”的有無是頗具爭議的,大眾部、一說部、說出世部、雞胤部等部派都堅持沒有中有。即使對於“中有”期間的長短,有部論師也存在著不同的說法:毘婆沙師認為中有樂求生有,故不久住;世友論師認為中有最多七日,若生緣未具,則數死數生;設摩達多認為中有最多能住七七日,不得超過;法救論師則認為中有無定限,若生緣未和合,則中有恆存。後來,“中有”說被北傳大乘佛教所吸收,並多執為住立七七四十九天。這些說法載於《大毘婆沙論》《俱舍論》《順正理論》《瑜伽師地論》等北傳大小乘論典中。 到底有沒有“中有”?上座部佛教並不認為有“中有”,因為業報的成熟不會停滯,所以死和生之間也不可能會間斷。即使在生命期間,業果也是無時無刻不在成熟的,更何況是在臨終之時。在生死流轉過程中,業果的成熟是不會中斷的,更不會停頓一段很長的時間。一個人面臨死亡時,其臨終成熟的業即帶來下一世的結生。 臨死心路通常是意門心路,但也可以是五門心路。死亡心之前通常是有分,但也可以是速行或彼所緣。臨死心路是一期生命的最後一個心路,它本身缺乏造業的能力,而只是作為即將成熟的過去業成為令生業的管道。 下面,我們將舉出三個由人投生到天界、投生到惡趣和投生到梵天界的例子,來解釋死生的過程。在討論時,請注意兩個要點:一、心,二、所緣。因為通過辨識、分析所緣,我們才可以知道哪一種業屬於令生業。 一、投生到天界的例子 每個眾生的有分心都有它自己的目標,假如這個人今生有分心的目標是蓮花,蓮花是業相。 今生有分的所緣是前一世臨死速行的目標,因為前一世臨死速行的目標,和今生的結生心、有分心與死心的目標相同。同樣地,今生臨死速行的目標,和下一生的結生心、有分心和死心的目標也是相同的。如果今生臨死速行的目標是業,那麼下一生的結生心、有分心和死心的目標也是業。如果今生臨死速行的目標是業相,那麼下一生的結生心、有分心和死心的目標也是業相。如果今生臨死速行的目標是趣相,那麼下一生的結生心、有分心和死心的目標也是趣相。一個有情能投生為人,說明他是由過去所造的善業成熟而投生的。 這個人今生髮願來世能夠投生為天人。希望投生為天人的願望在緣起支裡屬於“無明、愛、取”。 1.無明是他錯知有天人的真實存在。 2.愛是貪求和渴愛天人的生命。 3.取是執取天人的生命。 因為他發願下一世投生為天人,於是他去做善行,這些善行在十二支緣起裡屬於“行”和“業”,行和業包括十種作功德事中的任何一種。 在此以他恭敬供養飲食給比庫為例子。這個人發願下一生投生到天界,然後用飲食供養給托缽的比庫。這種布施供僧的善行在他臨終時成熟,他體驗到自己猶如重新在布施供僧一般,這是業,臨死心路的所緣也是業,然後他投生為天人。因此,他下一生(天人)的結生心、有分心的所緣也是布施的業。 所以,投生天界的果報和他希望投生到天界的煩惱、業有關。下面再來看一看他的臨死心路和結生之間是怎樣運作的。 圖表6:投生天界者的臨死心路