字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2016/01/01 20:47:38瀏覽2585|回應0|推薦19 | |

[心結] 我快要崩潰了

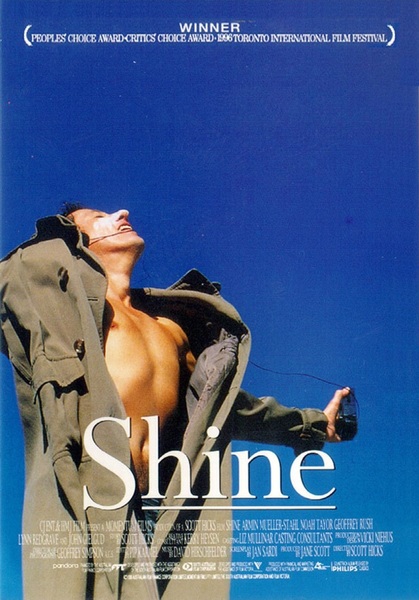

Mov.1 滑過黑白鍵的人生做為一部具有紀錄片色彩的傳記電影,《鋼琴師》訴說: 出生猶太家庭的 David Helfgott 極具音樂天賦,從小在父親近乎病態的瘋狂鞭策下,毫無選擇的向鋼琴演奏家的道路前行。嚴厲的父親使得 David 一方面和鋼琴建立牢不可破的共生關係,卻又同時因為父親的壓迫,天賦形同禁錮自由的詛咒。 即將成年的 David 為留學一事和父親決裂,隻身前往英國皇家音樂院,在苦練 Rachmaninoff 艱難的第三號鋼琴協奏曲期間,David 的言行日漸悖離尋常人,最後精神崩潰。 Mov.2 為什麼崩潰?瘋狂,或許是極具戲劇化的故事高潮,但在現實人生中,瘋狂的理由往往很難簡單用一、兩個單一事件做為致使瘋狂的原因。 天才並非都是瘋狂的,畢竟「瘋狂」有時不過是一種不被常人理解的狀態。偉大的鋼琴家多得是精神正常,風趣、善於社交,和人群相處和諧,其中如擅長 Rachmaninoff 俄派作品,多次演出,並留下經典第三號鋼琴協奏曲錄音的 Vladimir Horowitz、Van Cliburn、Evgeny Kissin 等。他們有些翩然離世,作品依舊傳世,有些仍在世界各地為人們帶來精彩動人的演出。 若沒有前一段時間逐漸瀰漫於空氣中的石油氣,空有點燃爆炸的剎那星火,亦無法引發毀滅一切的大爆炸。 那麼那些被引爆的元素是什麼呢?

Mov.3 潛藏在意志的冰山下美國存在心理學之父的羅洛.梅(Rollo May,1909-1994)在《愛與意志》(Love & Will)指出人的內在有兩股生命的動力,一為愛(愛欲,amor),一為性(性欲,sexus)。 兩股動力,本質不同,層次亦有高低。 愛是一種內驅力,更是一種內在渴望,愛是在我們跟前的牽動力,是一種欲望;性則是一股從後面推動我們的推動力,是一種需要。[2] 因此愛跟性不同,羅洛.梅以為性是一種動物性的展現,如果沒有愛的參與,就停留在神經生理的層次。 羅洛.梅認為統轄愛與性,使人的內在圓滿,促使內在與外在,以及延伸的外在環境得以和諧的,便是意志(will)。 對意志的內涵,羅洛.梅以為意志和意向性(意志的傾向,intend)為一體之兩面,意志是使潛能實現,使人的生命向未來進發的本體,這個投向未來,改變未來的趨向,使意志必然帶有意象性。 在此意義上,羅洛.梅認為身體是人內在與外在世界的紐帶,若想美夢成真,需要通過我們的身體去實踐我們的想法。舉例來說:A 的意志希望成為一位大學哲學系教授,但她的父母認為讀哲學沒前途,所以她最終屈服,去考公務員,她當得不快樂,這就造成痛苦。唯當偶爾浸淫於哲學讀物,滿足意志的傾向(意向性)當中,她才感受到短暫的快樂,自在。 羅洛.梅看來,一個壓抑的個體註定與自我,以及外在世界充斥難以避免的矛盾、衝突,乃至傷害。 一個壓抑的個體不只是自我內在的矛盾,想要不敢要,或是想要但沒有能力要。好比 A 成為不了大學教授,另一種可能是因為她能力不夠,沒有哲學系願意給她教職。所以既有內在的衝突,也有與外在的衝突(內心的嚮往得不到現實性的實現)。 羅洛.梅表示:「正是在意向性與意志中,人才體驗到他自己的存在。」[3] 通過意志,彰顯一個人的內在自我,毋寧說是使一個人勇敢的面對與接納自身的人性,讓自身的潛能得以現實,與世界互動,反饋自身。也正是通過想要卻得不到的痛苦,我們能夠了解自己內心的陰暗面、脆弱與意識下的自我。 我們都是不完美的,接納這份不完美,我們才能真正了解自己、體察自己,進而接納自己。

Mov.4 「能」與「欲」的戰爭意志進行選擇,而某些選擇使人奔向自由,某些選擇則使人壓抑、痛苦。焦慮來自人自我認知的落差,「我的欲求」(愛欲、性欲)和「我的能力」(無論潛能或目前擁有的能力),欲求和能力無法合一。[4] 簡言之,當一個人的夢想(我欲)和能力(我能)相差甚遠,卻又無法放棄追尋,他的內心就會承受拉扯帶來的痛苦。 羅洛.梅因此斷言:「焦慮和潛能是孿生姊妹」。[5] 他以維多利亞時代為例,當時人們推崇用意志來壓抑當時人們以為屬於低級層次的肉體欲望,等於強迫一個人與內在自我—性驅力—分離。壓抑驅力的個體,等於自我刻意不跟自我打交道,行動上不去欲求,實則放棄欲望得到滿足的意圖與需求。[6] 通過羅洛.梅的論點,David 瘋狂的原因呼之欲出,他一直都在父親的暴力底下生存,並且他父親將自己的控制慾和暴行詮釋為父愛的展現,這使幼小的 David 對於愛產生了錯誤的理解。且為了回應這錯誤的父愛,David 被迫用父親想要,而不是他發自內心去抒發他自身對生活、音樂和父子親情的愛。 父子無法割捨的,更多是相依為命的宿命感,而缺乏家庭的幸福感。這種衝突同樣出現在David與音樂的關係上,他確實是一位有音樂天份的奇才,通過音樂,他能夠獲得父親偶一為之的讚許,以及他人對他的肯定。演奏鋼琴,幫助David與他人產生愛的連結,並通過潛能得以開發,得以自我肯定,愛自己。 然而,父親對David在音樂道路上,忽視David身為兒童的稚嫩心靈,給予過份殘酷的要求,使得這項天賦同時成為他經常受到父親打罵,投以憤怒等負面情緒的原因。 描述大提琴家 Jacqueline du Pré 的電影《無情荒地有琴天》(Hilary and Jackie)亦有類似橋段,du Pré成名甚早,年幼時便開始四處巡迴演出,她曾試著要改變生活,於是將大提琴刻意放在戶外,想要讓大提琴因冰雪受損,好提前結束演出生涯。或是問愛人:「如果有天我不拉大提琴了,你還會愛我嗎?」乞求一位外人把她從生命的深淵拉出來。 David 原本可以有一個美好的人生,當一位人生的幸運兒,從事符合天賦的事業(能力與欲求相符)。但橫亙在他眼前的,反而是天賦帶來人生的痛苦——他既是爸爸的兒子,又是爸爸跟前唯命是從的狗——直到有天父親不在身邊,David 突然獲得莫大的自由,於是他開始解放,學習咀嚼自由的滋味。 David 的成長期,身邊始終缺乏一位真正的人生導師,一位教給他「什麼是愛」的一個人,所以對自由的渴望超越了意志的控制,他開始失序,大白天裸露下體,或是伸手猥褻女性的乳房等,直到完全崩潰。

Mov.5 重返舞台:與傷口面對面儘管人要面對內心與外在環境的雙重挑戰,羅洛.梅對人生存的困境倒是抱以樂觀的態度,他認為只要人慢慢蓄積力量,就能重新面對自己的創傷。也就是我們首先得正視那些困擾我們的事實(有意向的針對有待我們處理的創傷)[7],然後藉由身體行動揭示自己,而不是做一位自己人生的旁觀者(我們可以選擇當自己的主人,或是當自己人生的旁觀者)[8] 許多人之所以無法走出傷痛,得過且過,在於沒有正視自己正在受壓迫的事實。我們給予了自己受壓迫的理由,以宿命論的藉口,讓我們繼續忍受更多的委屈,卻不知道所有的委屈正在逐漸醞釀,終將有天成為我們的無法控制的核子反應爐。 我們一旦願意面對我們的傷口,我們自然會有所反應,進行處理。如果 David 一直把父親的暴力用愛來包裹,那麼他很可能永遠無法走出因為父親的暴力所帶來的傷害,他必須承認他的父親錯了,用一種不對的方式養育他,使他擁有一個不快樂的童年,使他沒有辦法擁有那些他曾經欽羨——來自其他天賦平平的孩子和父母,在他面前一次次展現——的尋常幸福。 在羅洛.梅看來,只要你的意志有了面對問題的趨向,其本身就等於開啟了意志的行動。他引用 Paul Tillich 在《存在的勇氣》(The Courage to Be)書中的說詞,表達意向性的力量:「人的意向性有多大,人的生命力就有多強;它們是相互依存的。」[9] 這或許也是不少電影,皆以面對問題做為解決問題的開端,劇情的轉捩點。因為那確實是人生的轉捩點。像是《心靈角落》(Magnolia)中 Frank 離家出走多年,終於能夠在父親面前表達父親帶給他的痛苦,然後才能接受自己對父親的愛。且如我們所見,在一個不需要繼續參加比賽、接受評選的環境,好比某間酒吧,或是精神病院的琴房,我們還是可以看見那位為音樂而生的小男孩,愉快的在鋼琴上舞動手指。

§ Finale生命的每一個瞬間,在我們的心靈中貌似可以分割,就像一塊大蛋糕。然而,實際上每一個瞬間,如同樂譜上的每一個音符,我們演奏它們,使它們從符號變成音樂,音樂在我們的心中組成一首曲子,然後我們才能洞見整首曲子的靈魂,而不是印在紙上的墨點。 我們在痛苦中失落,被拆解成零散的碎片,有時我們選擇拿起掃把,把它們掃除至陰暗的角落,假裝它們不存在,假裝我們過得很好。當那些失落的自己,在其他地方獲得填補,或是那些部份重新長出新芽,有些我們可以不在乎,但有些不行。就像曾經在子宮中孕育,卻無法留住的孩子,每一次當肚皮再次乾癟下來,彷彿曾有過的噁心全是一場夢。 終究有天我們將發現,即便是夢,夢也能刺傷我們。而且有時,夢是在提醒我們現實中曾經發生,卻被我們刻意遺忘的場景。回頭接納過去,在現實中清醒,才能避免擔憂哪天又會被惡夢給驚醒。 誠如羅洛.梅在《愛與意志》的尾聲留下的祝福:

只要我們真誠面對自己內心所求,在意志的引領下跟隨愛的牽引,儘管外在環境難免壓迫,我們仍有改變自己,乃至改變環境的可能性。過去帶給我們的並非只有絕望,傷口本身指示著問題的本質,把傷口看清楚,我們才知道該採取什麼方式療傷。希望就握在我們的手中,等待我們好好為自己營造一個重生的子宮,好好活一場。 [解語] 愛自己,愛真實的自己,愛有傷口的自己。

|

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |