字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/10/27 08:31:30瀏覽388|回應0|推薦0 | |

|

五年再回首:習時代何以謀定大格局---------------由因得果,全是緣的力量,這是值得注意的--------------Power Transmission System------------從容不迫地進行一場世紀大手術

編者按:2014年9月6日,多維新聞發佈《習時代謀定大格局 新常態下的範式轉變》,認為對於習近平而言,實現全方位的“常態化”之重擔歷史地落在了身上,雖然可能會經過短期痙攣式的陣痛,也可能在摸索中出現這樣或那樣的“意外”,但“新常態”已經是大勢所趨,把握住了機遇,即能成就劃時代的偉業,經受住了挑戰,喚醒中國乃至世界也不是不可能。

將“新常態”放在範式轉移的“模型”中,至少有兩個問題值得深思。其一,在“新常態”最終戰勝並取代了“非常態”之前,所謂的反常和危機時期是否已經到來?或者說,當這樣的反常和危機時期到來,習近平帶領的第五代領導集體是否有足夠的政治能量化危機為時機?其二,既然“新常態”最終又必然會被更新的“新常態”取代,也即範式轉移層面的新的范式到更新的範式的轉變,那麼習時代的“新常態”放在整個中國社會進程的大局來看,究竟會產生怎樣的影響?

在十九大召開之際,我們將三年前的原文呈現,以饗讀者。

習時代謀定大格局 新常態下的範式轉變 (2014年09月06日) 作為中國建國後出生的第一代領導人,習近平似乎有意將其治國理政的理念進行提綱挈領的總結,且每一個看似簡約的總結背後總有不簡單的內核。繼中國夢和國家治理體系和治理能力現代化(也即多維新聞率先提出並獲得官方認可的“第五個現代化”)之後,“新常態”一詞又成為各方熱議的焦點。如果說實現中華民族的偉大復興之中國夢是最終目的,第五個現代化是前提,那麼經濟、政治、文化、社會等各個方面的“新常態”,則無疑是具體實踐路徑。此一“新常態”,不管是放在世界政治結構變動的大背景下,還是從人類社會發展階段的漸次讓渡來看,都是兼具偶然性和必然性的。將其與科學研究領域的範式轉變理論關聯在一起,甚至不妨嘗試將中國政治格局在未來一段時間的轉變定義為一種範式的轉變,也就是習近平提出的“新常態”。

“新常態”的中國化

尋根溯源,“新常態”一詞最早是由美國太平洋基金管理公司總裁埃裏安(Mohamed El-Erian)提出的。儘管在不同領域有不同含義,但“新常態”最初的出現是局限於經濟領域的,在宏觀經濟領域被西方輿論普遍形容危機之後經濟恢復的緩慢而痛苦的過程。後危機時代,隨著中國經濟持續高速增長,尤其在全球金融危機時中國依然能保持一枝獨秀,越來越多的人士開始聚焦于“新常態”這一概念,用以分析中國經濟。跳出經濟的框架,“新常態”也有諸多引申義。比如打破舊狀態,形成新狀態;危機後形成於此前不同的新的正常狀態;打破道統和舊思維。凡此種種,遠比僅僅局限於經濟“新常態”重要得多。

而習近平第一次提出“新常態”,也大抵循著先經濟、後其他的既定路徑。只不過,習止步於經濟“新常態”,引申出來的包括政治、外交、軍事、社會等方面的“新常態”,則交由官方媒體通過輿論導向完成。今年5月上旬,習近平在河南調研視察時,第一次提出了“新常態”這個概念。按照習的闡述,中國發展仍處於重要戰略機遇期,我們要增強信心,從當前經濟發展的階段性特徵出發,適應新常態,保持戰略上的平常心態。隨後的7月29日,在黨內外人士的一次座談會上,習再次用“新常態”來定義當前及今後一段時間中國經濟社會的運行態勢。

自此之後,官方媒體便開始不遺餘力地為“新常態”造勢,並借助宣傳平臺不斷為其增補新內容。《人民日報》、《經濟日報》等不斷在顯要位置刊登相關文章,討論主要還是集中在經濟層面。如《人民日報》評論認為,新常態是新的探索,“要創新宏觀調控思路和方式,統籌穩增長促改革調結構惠民生防風險,以改革開路,充分發揮失常的決定性作用,激發企業和社會活力,培育經濟發展的內生動力,加快經濟轉型升級結構優化,更好地改善民生”。然與官方媒體的保守闡釋不同,外界賦予“新常態”更多的延伸意義,一時間,“新常態”成了一個筐,什麼都可以往裏裝。關注中國政治未來走向者,從中解讀出了政治“新常態”,主要體現在改革和反腐不同於以往的變化;關注對外關係者,從中管窺出了習近平治下的外交“新常態”,即從鄧小平時代的“韜光養晦,有所作為”向“主動出擊,積極有為”轉變;關注中國社會生態者,則更傾向于思維和觀念層面的“新常態”云云。

“新常態”與範式轉移

面對諸多“非常態”,中國如何實現向“新常態”的轉變?習近平時代的“新常態”對中國意味著什麼?在美國科學哲學家湯瑪斯·庫恩(Thomas S.Kuhn)“範式”科學理論的基礎上,不妨嘗試將中國政治格局在未來一段時間的轉變定義為一種範式的轉變,也就是習近平提出的“新常態”。按照庫恩在《科學革命的結構》一書中的闡釋,每一項科學研究的重大突破,幾乎都是先打破道統,打破舊思維,而後才成功的。而具體到庫恩的範式論,歸根結底是一種理論體系,範式的突破導致科學革命,從而使科學獲得一個全新的面貌。而一個穩定的範式如果不能提供解決問題的適當方式,自身就會變弱,從而出現範式轉移。

之所以將“新常態”與范式轉移關聯在一起,並不單純止於字面上的“轉”和“變”,最為關鍵的還是精神內核的一致性。首先,兩者兼具必然性和不可逆性。就人類社會形態的更迭這一常態而言,從原始社會到奴隸社會,從奴隸社會到封建社會,再到資本主義社會,最後過渡到社會主義社會,看似偶然,其實是帶有必然性的成分的,因為人類文明的步伐是不會停止的。比如從農奴到封建,就是經濟發展到一定程度後的必然產物。鐵器的出現使得農業有了飛速發展,社會生產力的提高必然導致社會生產關係的轉變,社會生產力決定生產關係,相應地,生產關係要適應生產力的發展,所以不適應中國社會發展需要的奴隸制就必然被封建制取代。相應地,資本主義社會取代封建制,社會主義取代資本主義,無一不是生產力和生產關係相互作用、相互影響的結果。就範式轉移而言,正是揭示了事物發展的歷史狀態和內在發展規律,而且這種發展具有不可逆性和必然性,內在發展規律與人類文明的更迭一脈相承。

其次,兩者兼具有方法論的意義,通俗地說,就是“一通百通”的統領屬性。一方面,“新常態”的形成,為解決中國的諸多“非常態”提供了路徑,即方法論層面的具體指導。就中國而言,很長一段時間以來,以衝突、對立、鬥爭為“常態”,這是一種扭曲的非常態。具體到政治、經濟、外交、社會等各個層面,“非常態”的問題何其多!如何解決?如若每一個問題對應著解決之道,而沒有一個核心所在,那麼最終只能是停留在頭痛醫頭、腳痛醫腳的治標階段,距離治本還很遠。而“新常態”為解決一攬子問題提供了方法論層面的指導,比如反腐,本就應該是執政黨不斷自我更新和保持自身純潔性的常態,而不是做給民眾看,以此獲得執政合法性,避免亡黨亡國的權宜之計,在周永康之前所謂的“刑不上常委”,其實就是一種極端的非常態;比如經濟,10%的亢奮不是常態,過度的亢奮反而容易引發新一輪的“病態”,回歸穩定增長才是常態。以此類推,外交、軍事、文化概莫能外。

另一方面,范式轉移作為普遍承認的科學成就,在一段時間裏為科學工作者共同體提供典型的問題和解答。因為科學發展一般經歷四個時期,即前科學時期、常規科學時期、反常和危機時期以及科學革命時期。新范式最終戰勝並取代了舊範式,這就標誌著科學革命時期的結束,而進入了新的常規科學時期。在新的常規科學時期中,新的范式成了該學科的科學共同體的共同信念。科學研究在新範式的指引下繼續積累地前進,直至後來出現反常現象,陷入新的科學危機,從而引起新的科學革命,並實現從新的范式到更新的範式的轉變,進入更新的常規科學時期。理解了這種內在發展規律,很多問題也就可以在理解的基礎上迎刃而解了。

事實上,在歷史上類似具有不可抗拒和隱蔽性的範式轉移不勝枚舉。不可抗拒性在於,這種轉移是不以人或國家的意志為轉移的;隱蔽性在於,這種轉移是悄然進行的,是不容易被察覺到的,只有等到一個標誌性事件作為觸發點,人們才會感知到它的存在,卻也已經形成了兵臨城下之勢,輕舟已過了萬重山,來不及走回頭路。中國傳統社會呈現出王朝更替的迴圈性,而且在長達兩千多年的傳統社會中,社會的發展似乎始終不能跳出這種王朝更替迴圈的局面,也正是範式轉移之不可抗拒性和隱蔽性的反映。值得一提的是,雖然這種範式轉移不以人或國家的意志為轉移,但是一個偉大的領袖在關鍵時刻的出現,統籌好各種要素準備還是非常重要的。比如習近平之於中國,尤其是“新常態”的提出,似乎暗合著範式轉移的軌跡,但不得不說其個人執政色彩在其中仍然佔據著很大的比重。

機遇與挑戰並存

共通性之外,將“新常態”放在範式轉移的“模型”中,至少有兩個問題值得深思。其一,在“新常態”最終戰勝並取代了“非常態”之前,所謂的反常和危機時期是否已經到來?或者說,當這樣的反常和危機時期到來,習近平帶領的第五代領導集體是否有足夠的政治能量化危機為時機?其二,既然“新常態”最終又必然會被更新的“新常態”取代,也即範式轉移層面的新的范式到更新的範式的轉變,那麼習時代的“新常態”放在整個中國社會進程的大局來看,究竟會產生怎樣的影響?

對第一個問題,習近平上臺至今不足兩年的表現,已經可以打出高分,尤其在反腐和改革層面,周永康、徐才厚這樣的大老虎入籠,令世界輿論群譁然,十八屆三中全會推出的六大領域的60條改革決議,更是被評“翻天覆地”、“最具雄心”。只是時下的反腐和改革,都是自上而下進行的,缺少自下而上作為有力補充,是為非常態。而集眾多權力于一身的習近平,似乎也並無意願將兩者的比重加以重新調度和分配。長此以往,或將產生兩個後果:自上而下形成的反腐或是改革行之有效且足以令公眾滿意,故而逐漸成為常態;自主意識不斷覺醒的公眾不再僅僅滿足於“被做主”,自下而上的改革開始擠佔自上而下的空間,當然,要實現“擠佔”,有時候是需要通過激烈方式完成的。當這樣的需求到來,執政者是否能適時地化危機為時機?更具體來說,當中國再來一次類似“六四”的民主運動,意欲實現治理體系和治理能力現代化的執政者,能否以和平的方式解決問題,並促進中國的民主化進程,而不是單純地依靠國家機器強力維穩。

對於第二個問題,雖然習時代的“新常態”在範式轉移下,經過一輪又一輪的肯定與否定、進化與革命,最終免不了被替代,但是這一概念的形成對中國的現代化進程具有不可估量的作用。首先,雖然“新常態”並無具體模式可循,卻提供了方法論,借助此,當扭曲的“非常態”出現時,就不至於手忙腳亂、不知所措。其次,“新常態”使得非常態下的頑疾和病症得以暴露於廣場中央,公眾的習以為常一再被顛覆,打破舊思維、舊觀念的沉屙也為大辯論時代提供了更多可能。而思想市場的開放,為時下中國所缺,最是要命。如何在開放、公平、公開的情況下,讓中國的思想力量擁有言論自由的保障,從而能夠健康成長,形成中國的思想力量,是建設“現代中國”的關鍵一步。

將習時代的“常態化”放在世界政治格局中來看,亦是兼有機遇和挑戰。一方面,中國在各個方面的“常態化”,勢必對世界政治格局產生不可估量的影響;另一方面,世界政治格局從單極化走向多極化、全球化,也為中國之常態化創造了有利的條件。兩者的良性互動,不僅有助於解決國與國之間的領土主權紛爭,比如中國的南海問題和釣魚島爭端,也為本國“集中力量辦大事”騰出了時間和空間。一個理想的狀態是,中國一步步變得正常,而這種正常以直接或間接的方式促成了世界的正常,這又何嘗不是另一種層面上的“天下大同”?

王岐山推薦的《舊制度與大革命》中對大革命業績給出了不一樣的闡釋。在作者托克維爾看來,不管大革命怎樣激進,它的創新程度遠比人們普遍認為的少得多。它決不是一次偶然事件。的確,它使世界措手不及,然而它僅僅是一件長期工作的完成,是十代人勞作的突然和猛烈的終結。即便它沒有發生,古老的社會建築同樣也會坍塌,這裏早些,那裏晚些,只是它將一塊塊地塌落,不會在一瞬間崩潰。而大革命則通過一番痙攣式的痛苦努力,直截了當,大刀闊斧,毫無顧忌地突然間便完成了需要自身一點一滴、長時間才能成就的事業。這就是大革命的業績。對於習近平而言,實現全方位的“常態化”之重擔歷史地落在了身上,雖然可能會經過短期痙攣式的陣痛,也可能在摸索中出現這樣或那樣的“意外”,但“常態化”已經是大勢所趨,這裏早些,那裏晚些,不是“是”與“否”的問題,而是“早”與“晚”的問題。把握住了機遇,即能成就劃時代的偉業;經受住了挑戰,喚醒中國乃至世界也不是不可能。

http://news.dwnews.com/china/news/2017-10-17/60017917_all.html

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

中國把目光瞄準未來三十年

鄭永年

今後30年要做什麼?要回答這個問題,就需要思考前面毛澤東時代的30年做了什麼?鄧小平時代的30年又做了什麼?然後就會知道未來30年要做什麼。

來源:IPP評論 中國共產黨是世界上最大的黨,有近9000萬黨員。中國共產黨和其他國家執政黨的區別之處在於這個黨派具有自己的使命性。它的運行機制不一樣,是通過實現它所設定的使命來掌握政權和取得合法性。每一屆領導人都要設定一些目標,然後再通過這些目標去找能完成目標的人。

自中共十八大以來,中國國內討論最多的就是兩個“一百年”奮鬥目標,第一個百年,即共產黨成立一百周年的目標非常具體,就是全面建成小康社會。現實地說,第一個百年目標的實現對現在的領導集體來說並不算太難。十九大以後,中國共產黨會逐漸把重點從第一個百年目標轉移到第二個百年目標。從現在到2049年也就是30多年的時間。今後30年要做什麼?要回答這個問題,就需要思考前面毛澤東時代的30年做了什麼?鄧小平時代的30年又做了什麼?然後就會知道未來30年要做什麼。

前兩個“三十年”打下政經基礎

改革開放前的30年做了什麼?毛澤東一代領導人完成了近代以來中國最困難的一個任務,那就是建立一個統一的國家。新中國成立前的中國是國民黨統治時代,是個非常貧困和混亂的時代。毛澤東一代通過艱苦的努力將基本的國民經濟體系建立起來,基本的國家制度也建立起來。我們今天所看到的中國的基本政治制度等等,所有這些大的基本制度都是毛澤東時代建立起來的。直到今天,毛澤東給中國帶來的變化是其他國家所沒有的,例如婦女解放,今天中國女性在經濟方面的貢獻比例比東亞的其他社會都要高,在社會參與方面,中國女性的地位也相對較高。

毛澤東時代的社會建設也同樣不可忽視。1977年、1978年前後,中國的人均國內生產總值(GDP)非常低,但當時中國基本的醫療、教育等制度在毛澤東時代已經建立起來了。中國的農村不管多麼小,一個老師、一個赤腳醫生肯定是有的,雖然專業化程度非常低,但畢竟是建立起來了。

鄧小平時代也做了不少事情,主要是解決了經濟發展問題。鄧小平的一個重要判斷是貧窮社會主義搞不下去。20世紀90年代初蘇聯解體以後,鄧小平的判斷也非常正確,他認為蘇聯東歐共產主義垮掉並不是因為像西方人所說的那樣沒有民主,而是因為當時蘇東國家的政府沒有能力去發展經濟,向老百姓提供經濟利益。有了這一判斷,才有了1992年的鄧小平“南巡”。“社會主義市場經濟”這一概念是在“南巡”之後正式產生和提出來的。

鄧小平“南巡”後,中共十四大確立了“社會主義市場經濟”理論,中國經濟發展非常快。之後幾年的改革都是在鄧小平社會主義市場經濟理論這個構架內進行的。在這個理論構架下,中國一些基本的現代國家經濟制度都建立起來了,無論是分稅制、中央銀行制度、現代企業制度,還是加入世貿組織(WTO)。鄧小平時代徹底改變了中國作為一個貧窮國家的面貌。中國從一個那麼封閉的國家變成那麼開放的國家,這都是非常了不起的成就。

制度建設對經濟發展非常重要。1978年的時候,中國的國家部委就有100多個,現在很難想像。如今改革後只剩下25個部委,從100多個減少到25個,沒有政治改革是做不到的。這在中國被稱為機構改革。如果沒有這些機構改革,中國如何能夠從計劃經濟轉型到市場經濟呢?

有潛能避開“中等收入陷阱”

現如今這個時代要做什麼呢?這代領導人的自身定位是什麼?這要稍微回顧一下中國的改革開放走到哪一步了,十八屆三中全會、四中全會描繪的藍圖要完成的任務還有哪些。

第一,在經濟上,儘管中國全面建成小康社會基本上沒有問題,但如何把國家提升為高收入國家則面臨巨大挑戰。這些年中國討論最多的就是會不會陷入“中等收入陷阱”的問題,換句話說,就是中國作為一個中等收入經濟體,如何把自己提升到高收入經濟體?

中國的人均GDP從今天的接近9000美元提升到1.2萬美元,這是全面建成小康社會。但即使要提升到今天臺灣地區的2.3萬美元(“亞洲四小龍”中人均GDP最低的經濟體)的水準,那還要前進很大一步。這就是為什麼要提躲避“中等收入陷阱”問題。

當年“亞洲四小龍”躲避“中等收入陷阱”有幾個條件,一是經濟體量比較小;二是當時的國際環境都不錯,“亞洲四小龍”基本上都是跟西方走得近,屬於西方陣營。西方經濟本身就處在上升階段,而且西方基本上也沒有給這幾個經濟體製造很多困難。

但現在中國經濟面臨的情況很不同。第一,中國經濟體量太大。以前我們說日本的經濟體量很大,而中國現在的經濟體量是日本的兩倍還多,更不用說“亞洲四小龍”了。第二,中國經濟體基本不屬於西方陣營,因為中國跟西方的體制有很多矛盾,中國儘管跟世界經濟體系接軌,但西方對中國還是非常猜疑。中國企業到西方去,但西方以國家安全的名義不讓中國資本進入。第三,現在西方經濟本身在下行。2008年世界金融經濟危機以後,無論是美國還是歐洲,經濟要恢復到2008年以前的水準很難,能維持現在這個水準都已經不錯了。

這些內外條件表明,中國躲避“中等收入陷阱”的任務很艱巨。不過,我認為,中國有潛能躲避“中等收入陷阱”;困難的確很大,但如果不犯大的錯誤,中國有可能成為高收入經濟體。中國如果成為高收入經濟體,例如達到今天臺灣地區的水準,它的經濟體量不僅大大超過美國,而且會大得可怕。

社會建設還有長路要走

第二,社會建設方面怎麼做?上世紀90年代到本世紀初,中國一心一意搞經濟發展,但對社會建設重視不夠。

日本和“亞洲四小龍”這方面做得較好,除了韓國,這些經濟體都沒有大規模的工人階級運動,因為政府主動搞社會建設,在起飛以後的20多年裏把社會的中產階級做得很大,超過了70%。西方的原始資本主義到福利資本主義經歷了100多年,而這些經濟體不到30年就把中產階級社會建設好了。

中國改革開放是從20世紀80年代開始的,那時剛好是雷根和柴契爾革命的時代,是新自由主義盛行的時代,這對當時的中國人有很大影響。當然也是因為改革之前的中國實在太窮了,一改革開放,大家都去發展經濟,很容易忽視社會建設。

醫療、教育、住房,這些不是一般的產業,在任何國家都一樣。如果這些產業成為暴富產業,社會肯定是不穩定,因為這是人人都需要的。現在中國人為什麼都喜歡錢存銀行,不喜歡消費?很簡單,中國的老百姓買了房子就變成房奴;小孩上學家長就變成孩奴了;家人生一個大病的話,整個家庭就有可能陷入窘境。社會保障體系還不夠完善,老百姓必須要自救,就不敢花錢。

要建立消費社會就需要中產階級很大,中產階級和消費社會是同一件事情。十八大以來中國在建立消費社會方面有了很大進步,但中產階級仍然占比很小。不過,十八大以來,領導人把越來越多的精力放到社會建設上,包括精准扶貧。總體上說,中國在社會建設方面還有很長的路要走。

當然,還有政治問題要解決。西方所講的民主化不是中國的政治改革議程,但政治問題不可回避。比如十八屆四中全會文件的核心是建立法治社會,這是非常重要的制度建設。

毛澤東時代解決了國家統一的問題,鄧小平時代解決了國家經濟問題,今後的30年需要解決制度建設問題。如果解決得好,中國的執政黨可以長期執政下去,社會可以穩定,到第二個百年也就是2049年,中國就可以變成富強民主文明和諧的國家了。我想,這也就是中國夢。這也是我們對中華民族復興的期望。

http://blog.dwnews.com/post-978099.html

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

從大歷史看「一帶一路」(http://blog.udn.com/k10089/49138923)

一語道破,台灣之所以能夠威脅到中共的一黨專政,原因其實與台灣無關,而只與中美所共同設下的局有關。在兩蔣及毛鄧時代,人們猶可說海峽兩岸是軍事敵對關係或政治競爭關係,但今天的台灣社會中恐怕沒有一個人認為那還是兩岸關係的本質。如果說今天兩岸之間還有敵對或競爭的氣氛,那完全是因為中美雙方都把台灣當成戰略棋子在使,台灣這一方是被套進局中的。台灣想的不是推倒共產黨,現在、將來都不是;台灣要的只是不參與被中共統治的行列。中共若能理解並善用這真實的一面,不但可以在內部改善中共的執政合理性,並在外部化解與美國的衝突,進一步鞏固中國的世界地位。

如果將以上那個問題,對今天中國為數八億的成年人提出,您覺得其中相信「中國還會一黨專政三十年」的比例會有多少?中國共產黨建立中華人民共和國的勳績,沒有人能夠抹煞,但國名中的「共和」二字,人們也從來沒有忘記過。

中共的體制若不改,中國的政治制度若不改,人民可以繼續同意、繼續服氣嗎?難堪地說,您的前任,不早就公開提出答案了嗎?――若不改,亡黨亡國。我只能假設,您具有同樣的認知,而您也在進行一場世紀大手術。但您也一定認知到,這場手術,只要切錯幾刀,或療程失誤,中國這個國家就難以再翻身。

您上任後,台灣空調機的溫度驟然高升不下。我琢磨著,這應該是三方面的原因所造成的;一方面,您選擇了用台灣作為支點,加溫民族主義氣氛以為接下來的內部大手術打底;其二,您真的擔心在接下來的國內大手術進行到半途,台灣抽冷子跑了,壞了您的大計;其三,台灣空調機內的某些電路板已經換新了,使得原先的遙控器失效了。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

以下文章摘錄自『袁氏當國』,唐德剛著,遠流出版。

…………….這個任誰也改變不了的『客觀實在』,它在民國初年的政治術語上,便叫做『共和國體』﹔政治學家則稱之為『代議政府』(representative government);歷史學家則叫它做<接著帝制時代而來的>『民治時代』。民治時代不只是一種政治現象。它是一種囊括全民族的,『新的民族生活方式』(a new way of life for the whole nation)。和『傳統生活方式』完全不同的一種新的生活方式。它是中華民族歷史的發展過程中,一個新的階段和新的『型態』。政治生活只是其中比較敏感的一環而已。

再者,這種社會政治型態的轉移,卻是一轉百轉的,時間至少要拖長至兩百年之久。哪能在數年,甚或數十年之內,就能『畢其功於一役』呢?但是不論時間要拖得多久,在中華民族今後的歷史上,這個以『代議政府』為重心的『民治時代』,是必然會出現的。今日不出現,明日一定會出現﹔明日不出現,後日一定會出現﹔後日不出現,遲早會出現....。這個遲早會出現,便是個歷史上的『必然』。這個歷史上的『必然』,是客觀存在的﹔是任何人和事(man & event)都改變不了的。這就叫做『客觀實在』。

當然,在將來這個以代議政府為重心的,『必然』出現的『民治時代』,它的社會政治結構(its sociopolitical structure)的具體型態為何?......是承繼我民族固有的『國家強於社會』的傳統?還是改採西方『社會強於國家』的歐美建制?或是兼採中西之長的『社會國家相互平衡』(a balance between state & society)的『後現代的新建制』(a post-Modern structure)?關於這些具體制度的出現,歷史家就不能胡說了,因為那將是歷史向前發展,『水到渠成』的結果。歷史家只能根據水勢、潮流和洪峰,來瞻其遠景。中國古人說﹕『天上眾星皆北拱,人間無水不東流』。我們見識只限於吾土吾民的中國史家,只知我們有『中國特色』的江河,要萬流歸宗,最後必入於『東海』。這是個歷史上的『大勢所趨』,任何人和事,都不能扭轉的『客觀實在』﹔也是歷史家可以預測的,歷史哲學上『抽象的必然』。至於這個『東海』的具體型態,是方的還是圓的,則歷史家就不能胡說。不顧小我知識的極限,而強不知以為知,硬去為全民族的命運畫藍圖,不惜人頭滾滾,也要按圖索驥,懸的以赴,這在佛語上就叫做『著相』。著相就會走火入魔,魔鬼一來,那就民無憔類矣......。所以搞社會科學治史的科學哲學家,只能堅持,在接連秦皇漢武以後兩千年帝制中國的,一定是個真正的民治中國,這是個歷史的必然,如此而已。至於這個『民治中國』的具體形式是個什麼樣的東西,任誰在事先也畫不了藍圖的,因為這個最後型態,是要經過數百年智慧與機運,揉千百種因素於一爐,百鍊成鋼,慢慢地錘鍊出來的。在這種極為複雜的社會發展的過程中,直線條思想家是沒有市場的。

話說到底,我國古代的宗法制、封建制、郡縣制,都是根據機運和智慧,相激相盪,慢慢地磨鍊出來的。至聖大賢,運用他們的智慧才德,因勢利導則有之﹔從無到有,來『制禮作樂』,為天下法,為百世師,那就是他們的子孫在替他們胡吹了。明乎此,我們就知道我民族下一個民治階段在將來的具體型態,也必然是經過同一程序,慢慢地磨鍊出來的。現在我們雖可略窺其端倪﹔欲知其具體型態,最早恐要在二十一世紀中葉以後也。但是它必然會出現,則無可懷疑也。因此,在目前頗為風雲一時的政治家,或不能及身而見之。但諸公應知其『存在』,為子孫萬代的福祉,因勢而利導之,才是正途。孟夫子日,『有智不如乘勢』,斯之謂也。

我們中國,不論怎樣,總是個有數千年傳統的文明大國,更是東方文明的主流,縱是一貫被現代革命黨人所詛咒的文化糟粕,所謂封建帝制,也未必全是垃圾。一個曾經數千年不斷改革修正的社會政治體制(socio-political entity),不可能一無是處,他老人家在抵擋不了西方文明的挑戰而逐漸崩潰之時,斷壁頹垣之下往往也有些珠寶黃金和名人字畫,不可玉石皆焚。不幸的是,我們老一代的革命家,都是『一次革命論者』,一旦把這些斷壁頹垣摧毀之後,都信心十足,甚至驕橫萬狀 (事實上,國、共兩黨都是一樣的),以為一座合乎他們理想的西式摩天大樓上立刻就可聳入雲霄。結果往往適得其反,新居未建,而故居已拆,群眾露宿街頭,餓拜載道,癘疫橫行,如此則受害群眾就要抱怨今不如古,民國不如大清了。豈然哉?豈不然哉?

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

森南多傑:

多維評論曰:『而習近平第一次提出“新常態”,也大抵循著先經濟、後其他的既定路徑。只不過,習止步於經濟“新常態”,引申出來的包括政治、外交、軍事、社會等方面的“新常態”,則交由官方媒體通過輿論導向完成。』

多維評論曰:『此一“新常態”,不管是放在世界政治結構變動的大背景下,還是從人類社會發展階段的漸次讓渡來看,都是兼具偶然性和必然性的。』

多維評論曰:『而習近平第一次提出“新常態”,也大抵循著先經濟、後其他的既定路徑。只不過,習止步於經濟“新常態”,引申出來的包括政治、外交、軍事、社會等方面的“新常態”,則交由官方媒體通過輿論導向完成。』

多維評論曰:『將習時代的“常態化”放在世界政治格局中來看,亦是兼有機遇和挑戰。一方面,中國在各個方面的“常態化”,勢必對世界政治格局產生不可估量的影響;另一方面,世界政治格局從單極化走向多極化、全球化,也為中國之常態化創造了有利的條件。』

多維評論曰:『對於習近平而言,實現全方位的“常態化”之重擔歷史地落在了身上,雖然可能會經過短期痙攣式的陣痛,也可能在摸索中出現這樣或那樣的“意外”,但“常態化”已經是大勢所趨,這裏早些,那裏晚些,不是“是”與“否”的問題,而是“早”與“晚”的問題。把握住了機遇,即能成就劃時代的偉業;經受住了挑戰,喚醒中國乃至世界也不是不可能。』

沒錯,『對於習近平而言,實現全方位的“常態化”之重擔歷史地落在了身上,雖然可能會經過短期痙攣式的陣痛,也可能在摸索中出現這樣或那樣的“意外”,但“常態化”已經是大勢所趨,這裏早些,那裏晚些,不是“是”與“否”的問題,而是“早”與“晚”的問題。把握住了機遇,即能成就劃時代的偉業;經受住了挑戰,喚醒中國乃至世界也不是不可能。』

好一個:『雖然可能會經過短期痙攣式的陣痛,也可能在摸索中出現這樣或那樣的“意外”,但“常態化”已經是大勢所趨,這裏早些,那裏晚些,不是“是”與“否”的問題,而是“早”與“晚”的問題。把握住了機遇,即能成就劃時代的偉業;經受住了挑戰,喚醒中國乃至世界也不是不可能。』

好一個『不是“是”與“否”的問題,而是“早”與“晚”的問題。』與『把握住了機遇,即能成就劃時代的偉業;經受住了挑戰,喚醒中國乃至世界也不是不可能。』

何謂『新常態』?何謂『全方位的“常態化”』?

『全方位的“常態化”』與森南多傑於:【大中華演義(第三回)-2016-02-03】(詳:http://blog.udn.com/k10089/45758541)中談到之:『【中國人的『財富累積』制度】?】有何關聯?

或許是一體兩面的事吧!!!!

鄭永年先生說:『制度建設對經濟發展非常重要。……………今後的30年需要解決制度建設問題。如果解決得好,中國的執政黨可以長期執政下去,社會可以穩定,到第二個百年也就是2049年,中國就可以變成富強民主文明和諧的國家了。我想,這也就是中國夢。這也是我們對中華民族復興的期望。……』

好一個『今後的30年需要解決制度建設問題。』

好一個『如果解決得好,中國的執政黨可以長期執政下去,社會可以穩定,到第二個百年也就是2049年,中國就可以變成富強民主文明和諧的國家了。我想,這也就是中國夢。這也是我們對中華民族復興的期望。』

所以,吾人需思索若要達成森南多傑於:【大中華演義(第二回)-2005-07-04】(詳:http://blog.udn.com/k10089/9395866)中談到之:『一窮二白,不應是中國人永遠的宿命。】?

那麼此『一窮二白】之因緣果應如何解讀、應用與破解?

所以吾人需思考何謂范疇先生所言:『或許,中國共產黨還沒意識到,它的下一步合理性並不落在國內,而是落在世界。以目前中國國內形勢之嚴峻,向內部尋求合理性可能是緣木求魚,至少是事倍功半。但若是從超越歐盟、突破西方剛性主權的方向下手,做一次偉大宣示,其妙的事情將發生:世界將對中國放心,國內人民將安心,區域的主導地位將穩定,國內轉型餘地將寬裕。有了這些條件,中國就可以嘗試、實驗現在還朦朦朧朧但急欲破繭而出的政治構想,或許就能找到真正的中國特色,以臻辛亥以來未盡之功!!! 』(詳:『台灣會不會死,一個火星人的觀點,范疇著,page284。』)

若『中國共產黨的下一步合理性並不落在國內,而是落在世界。』

那麼何謂森南多傑於【因緣果-----------佛法的修行有兩大原則;一、「隨順因緣」,二、「創造因緣」!-------交互使用----------Power Transmission Line】(詳:read:http://blog.udn.com/k10089/108827039)所談到之:『「萬法因緣生」,這是說一切事的發生,先必有因,再遇見緣,他就發生結果。…………………………………..「因」是事的本原,「緣」是一種助力,「果」是後來的結局。由因得果,全是緣的力量,這是值得注意的。』

何謂『由因得果,全是緣的力量,這是值得注意的。』

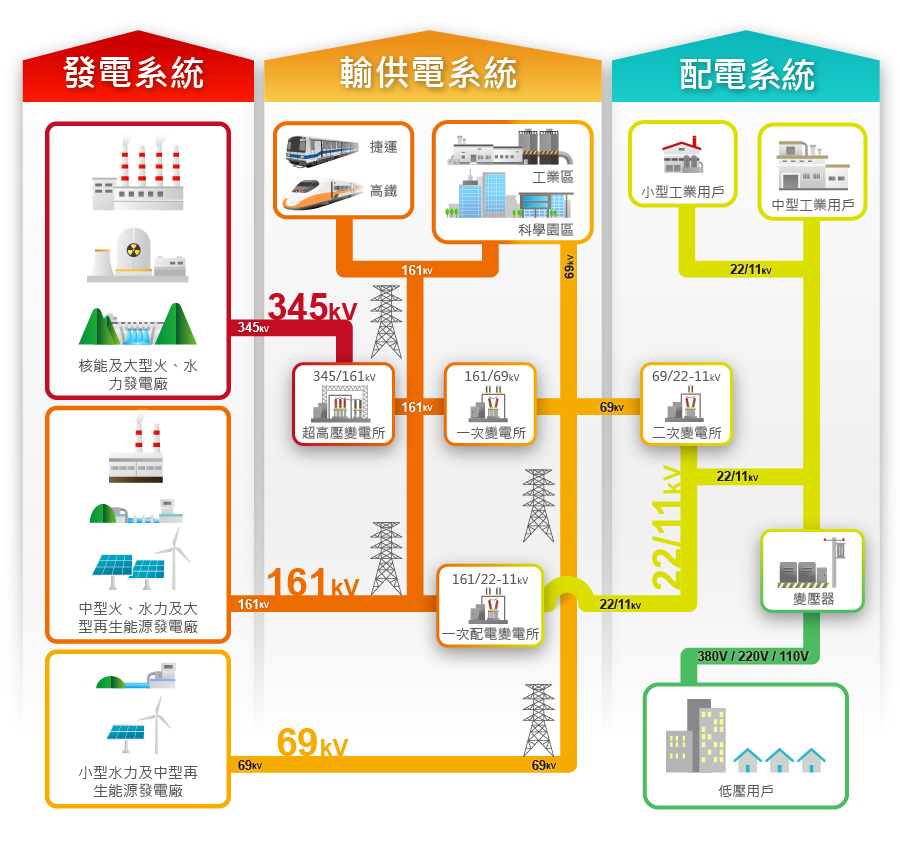

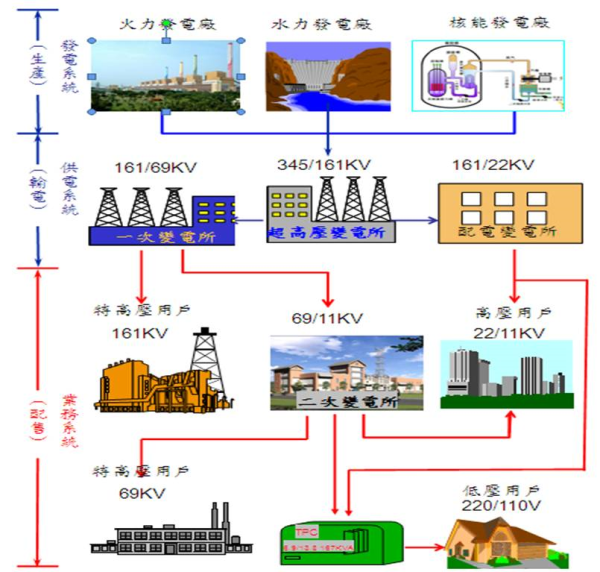

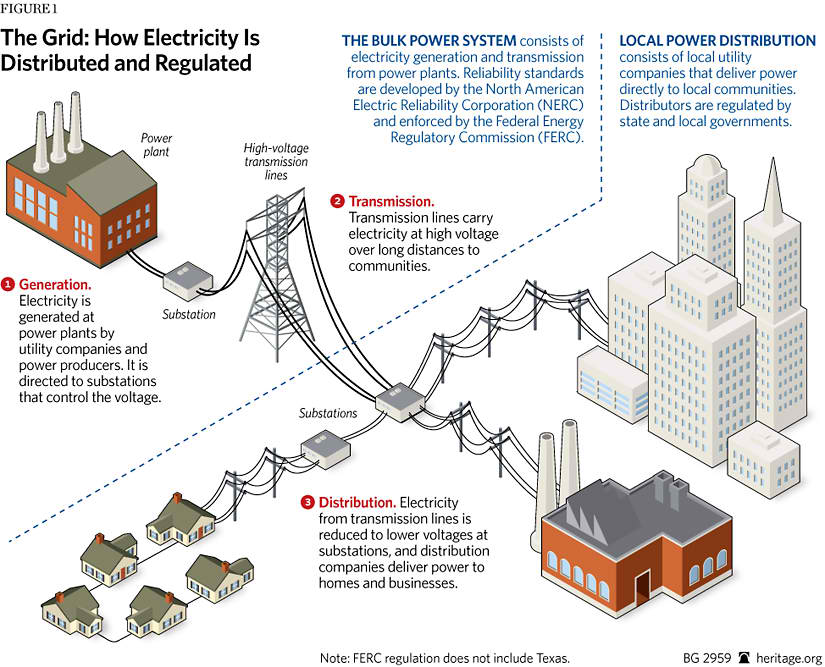

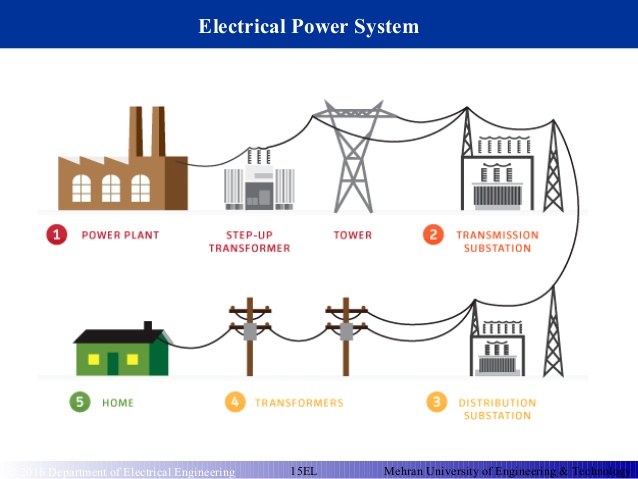

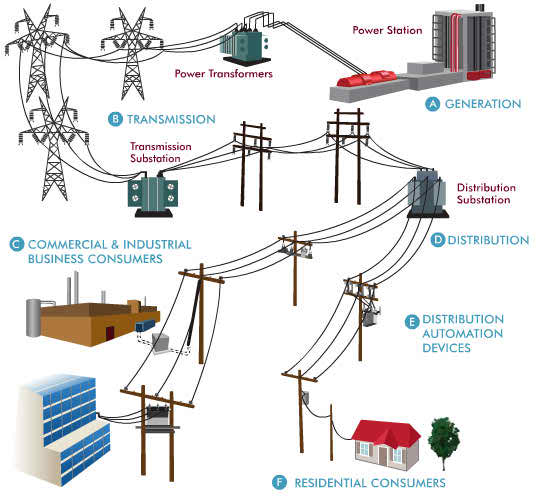

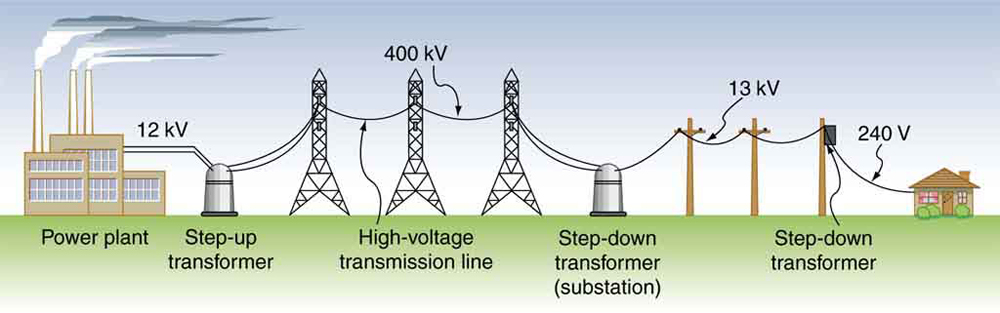

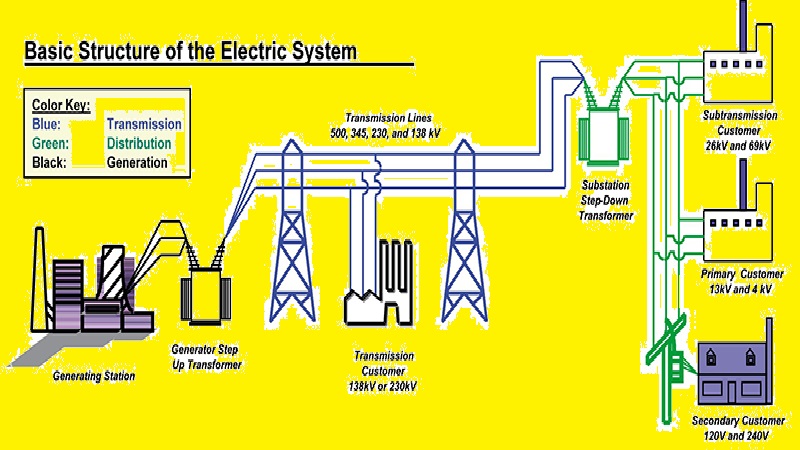

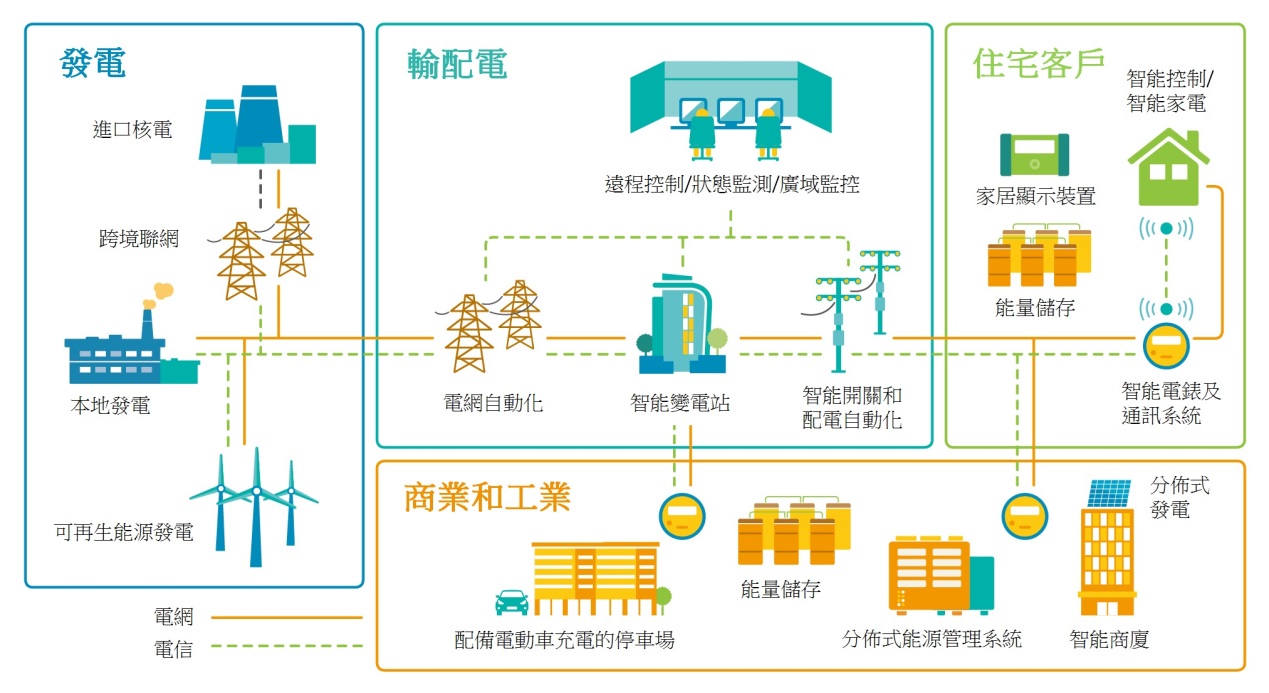

為何森南多傑會用『輸電系統(Power Transmission System)是指由發電廠傳輸電力到配電系統之間的系統,主要由高壓電纜、鐵塔(或水泥桿、木桿)及多組變電所組成。藉由提高電力傳輸過程中的電壓,降低傳輸時的功率損耗。』來說明何謂『緣』?

若吾人認同『習近平第一次提出“新常態”,也大抵循著先經濟、後其他的既定路徑。』之觀點,

那麼何謂森南多傑於【人民幣匯率決定中國下一步命運--六分之一的『200兆美元怪獸』--募集兩百兆人民幣的內造、自有之資金】(詳:http://blog.udn.com/k10089/76052463)中談到之:『好一個『200兆美元』!!!!! 吾人需思考的是森南多傑於【大中華演義(第八回)-2016-08-26】中談到:『 高錦源先生說(詳:http://blog.udn.com/k10089/56197439):『以歐盟之英、法、德、義等先進的國家,美國這樣的國家,都用了二、三百年之時間、累積了龐大之經濟資金,中國大陸只有半個世紀的時間,與歐美相差四倍以上,可見其急迫性,』

高錦源先生說(詳:http://blog.udn.com/k10089/56197439):『集合所有大陸之精英,並聘請日本和台灣、香港、新加坡之專家,成立一個資金創造的小組,著手研究日本資金創造之方法及金融活動的制度,以便募集兩百兆人民幣的內造、自有之資金,可分十到二十年完成。』

若范疇先生所述之『200兆美元怪獸』能有六分之一駐留大陸20~30年(甚至30~50年),這六分之一的『200兆美元怪獸』,算不算是大陸的『兩百兆人民幣的內造、自有之資金』呢?

這是吾人所需深思的問題!!!』

何謂『佛教強調「因緣果」,「緣」是條件、因素。「因」要成為「果」,「緣」是很重要。猶如木瓜種子(因)要成為木瓜(果),則需要陽光、水分、泥土等等助緣。相同道理,若如先天資質不好(因),但後天願意努力(緣),就會得到不一樣的結果(果)。故常造好緣即可改變一切。』

要以什麼樣的『緣』,來吸引這『這六分之一的『200兆美元怪獸』』呢?

或曰要以什麼樣的『制度』,來吸引這『這六分之一的『200兆美元怪獸』』呢?

而不是繼續糾纏於狹隘的『黨派喜好』(喜歡國民黨,討厭民進黨)之爭,而無視『何謂『由因得果,全是緣的力量,這是值得注意的。』 』這深遠的意義!!!

范疇先生說:『而您也在進行一場世紀大手術。但您也一定認知到,這場手術,只要切錯幾刀,或療程失誤,中國這個國家就難以再翻身。…………………………您與您的班子,正在與時間賽跑,不但如此,比賽中還被迫「邊跑邊換褲子」;您們不可能令時間暫停,時間也不會等人,………………………..』(詳:http://blog.udn.com/k10089/49138923, 【從大歷史看「一帶一路」】)

所以吾人需思考的是:『若有六分之一的『200兆美元怪獸』駐留大陸20~30年(甚至30~50年)』,那麼是否能讓中共執政班子不用與時間賽跑,能有充分的時間,從容不迫地進行一場世紀大手術,嘗試、實驗現在還朦朦朧朧但急欲破繭而出的政治構想,找到真正的中國特色,以臻辛亥以來未盡之功呢?』

好一個『因緣果』!!!

好一個『由因得果,全是緣的力量,這是值得注意的。』

|

|

| ( 不分類|不分類 ) |