字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2006/01/21 21:43:12瀏覽1602|回應0|推薦2 | |

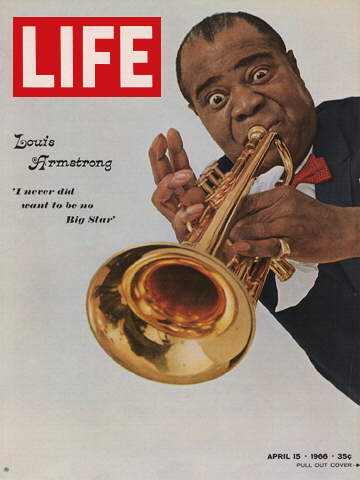

李頻/於淑敏◎撰稿  世界期刊萌生於17世紀,長足發展於19世紀,在20世紀走向繁榮。1588-1598年,德國法蘭克福印刷商米夏埃爾‧馮‧艾青格爾每年印刷出版兩次刊載半年重大事件的文集《書市大事紀》,在春季與秋季舉行的法蘭克福書市上銷售。這份半年出版一次的出版物是世界上第一份有固定刊名的期刊。1665年,在法國高級官員科爾貝爾的支持下,法國著名的文學的科學期刊《學者雜誌》(1665-1792年)創刊。該刊首次在刊名中採用「期刊」(Journal)一詞,被許多專家認為是世界上第一份真正的期刊,其宗旨為報導法國的國外出版的各類圖書,有圖書目錄性質。它創辦時是週刊,1724年改為月刊。1665年 3月,英國皇家學會出版會刊《哲學會刊》(1665-),與法國的《學者雜誌》被公認為世界學術期刊的鼻祖。《哲學會刊》曾改名《皇家學會哲學會刊》,現名《皇家學會哲學會刊B輯:生物科學》,仍在出版。1731年,英國出版商愛德華‧凱夫(Edward Cave)創辦通俗性期刊《紳士雜誌》(The Gentleman's Magazine, 1731-1914),首次在刊名中使用「雜誌」(Magazine)一詞,題材廣泛,小品、詩歌、論文等體裁多樣。 --------------------------------------------- 注:1.Magazine,該字起源於阿拉伯文Makhazin,是指倉庫或軍用品供應庫之意,在1731年時英國人愛德華.凱夫,才將Magazine用來指刊登論文和故事等的定期出版刊物。 2.英國第一份雜誌《評論》(The Review)誕生於1704年,創辦人是笛福(Daniel Defoe, 1660-1731);美國雜誌的出現比英國晚37年,Andrew Bradford創辦了《美國雜誌》(The American Magazine)。能夠考證的第一本中文雜誌創刊於廣州,時間是1833年,刊名很怪,叫《東西洋考每月統紀志》,中國第一本以「雜誌」名命的期刊《中外雜誌》1862年誕生於上海。 約二、三百年前的這一段期刊發展歷史,為後人積累了豐富的經驗與教訓。它孕育了將要突飛猛進的當代期刊。  18世紀初期,英國出現了三種影響較大的隨筆期刊。1709年,愛爾蘭作家理查德‧史帝爾和英國詩人約瑟夫‧艾迪生(Joseph Addison, 1672-1719)仿效英國著名作家丹尼爾‧笛福的《評論》(1704-1713)雜誌風格,先後創辦《閒談者》(1709-1711),《旁觀者》(171-1712, 1714),前者主要刊登有關家庭和修養方面的高雅小品文,「寓妙語於說教,寓說教於妙語,銷路很好。《旁觀者》的期刊發行量達2萬份。隨後,隨筆期刊湧起熱潮。英國有《女閒談者》(1709-1710)和《女旁觀者》(1744-1746),法國有《法國旁觀者》(1722-1733),瑞士有《瑞士旁觀者》等。俄國第一個私人出版的雜誌是《工蜂》(1759),登載小品文及從英國《旁觀者》雜誌翻譯的文章。葉卡捷琳娜二世也模仿英國《旁觀者》創辦她的 期刊《雜錄》(1769-1770)。 ----------------------------------------------- 注:1.《閒談者》,每週三期,每期一文。2.《旁觀者》日刊(1711-1712;1714)。兩刊性質相近,主要刊載小品、特寫、評論、報導。內容為家庭生活、個人修養、禮節等,意在提倡高尚趣味和社會道德觀念,具有明顯的教育啓蒙目的。《旁觀者》比《閒談者》在塑造人物方面已接近小說,每期都著意描繪一個「6人俱樂部」,刻劃了英國社會上六種中產階級人物,其中尤以鄉間士紳羅傑‧德‧柯夫雷最著名。他虔誠、溫厚,是18世紀中產者所歡迎的人物。《旁觀者》除發表提倡道德教養的文章外,也刊登文學欣賞的文章,討論天才和審美等觀念。其中有18篇文章介紹彌爾頓的《失樂園》,解釋詩篇的美,提高讀者的鑒賞力。 美國《時代》(Time)週刊是當代西方世界最有影響、發行量最大的新聞週刊。當時,剛從耶魯大學畢業的布里頓‧哈頓的亨利‧魯斯敏銳地發現了期刊市場的 空間:「能與忙忙碌碌的人們,僅僅為了解消息所花的時間相一致的雜誌沒有一種」,於是在1923年3月創刊了《時代》週刊,表示要簡明扼要地、使人常常感興趣地,常常是幽默地提供一週的新聞。因創辦者相信「歷史由偉人創造」,該刊便每期以人物做封面。《時代》創刊號發行9,000份。第二年每期發行達7萬份。初創時,它的讀者對象主要是受過大學教育的青年人。後來品質逐漸提高,慢慢地被中上層社會所接受。其報導特點是對國際、國內重大事件提供背景材料,進行分析解釋。這種新聞報導不同於美國報紙的傳統的客觀報導,成為30年代流行起來的解釋性報導。《時代》雜誌的文章,主要是對一週新聞進行加工整理,綜合分析,補充材料,使之比報紙報導更有條理,更具深度。《時代》週刊被世界新聞界尊為「解釋性報導的先驅」。進入40年代,它已成為左右美國公眾輿論的新聞週刊。50-60年代是魯斯權力和威望的鼎盛時期,他一度被人們列為當時世界上七個最有影響的人物之一。 《時代》週刊成功後,1933年創刊的《新聞週刊》(Newsweek)在編排和欄目上略同《時代》週刊,是美國三大新聞週刊之一,也是《時代》週刊最大的競爭者。1947年由德國人奧古斯丁創辦的《明鏡》,是從內容到形式都以美國《時代》週刊為藍本,經常以相當多的篇幅報導來自美國的新聞。《明鏡》是德國最大的新聞週刊。  《讀者文摘》也引起了許多模仿者,有人出版一般性文摘,有人出版專門性文摘,如《科學文摘》、《天主教文摘》、《黑人文摘》、《漫畫文摘》、《兒童文摘》、《社論文摘》、《專欄文摘》等,模仿其風格而辦得較成功的是辦公廳的《雜誌文摘》(1930-)和巴基斯坦的《穆斯林世界文摘》(1961-)等。為了抵制模仿,《讀者文摘》曾嘗試「首次文摘」,組織稿件先登後摘等創新手段。  1936年,幽默雜誌《生活》(Life)將要停刊之際,亨利‧魯斯的夫人克萊爾‧布斯‧布羅考用8.5萬美元買下,時代公司於同年12月創辦了《生活》畫報,專門刊登時事、生活、人物方面的圖片。由於它提供了每週主要新聞的圖片,而填補了收音機帶來的視覺空虛,而收音機已經成為重要的大眾傳播媒介,它創刊發行量扶搖直上,幾週之內即達到100萬冊。時代出版公司原估計該刊發行量不過50萬冊。當時,美國最大的印刷公司──芝加哥的達內里公司宣言:「美國出版界即將來臨的新進程是新聞較多的畫報」,並建議用高級銅版紙印刷。雙方一拍即合。《生活》畫報第一期有96頁圖片,紙張光滑,每冊售價10美分。其辦刊宗旨是:「看生活、看世界,作大事件的見證;注視著窮人的臉和富人傲相﹔遍覽奇情怪事。」  1954年,《生活》畫報銷數超過500萬份,1968年達850萬份。事業鼎盛,舉世皆知。廣告部興奮地把彩色廣告價格成長率加到每頁6.42美元,比當時電視廣告黃金時間一分鐘的收費還高,使廣告商望刊興嘆,結果廣告收入驟減。《生活》畫報實行定價低於成本的作法,其850萬份的巨額編印費主要來自廣告。經理只好壓低銷售量。先降到700萬份,廣告費也減到5.4萬美元。但壓低銷售量,減少廣告價格,反而失去了廣告客戶和讀者的信任,1972年12月後,《生活》曾不得不一度停刊。《生活》成功是因為它創刊策劃的到位;在當時傳播文化的整體格局中確立了獨特的市場定位﹔發掘期刊的畫面與印刷功能滿足讀者被新技術發展所激發的心理需求。它的失敗,固然有廣告運作上的失誤,更主要的是來自20世紀下半世紀崛起的新媒體──電視的強勁衝擊。 1983年,有線電視逐漸風行美國,時代公司決定創辦一家有線電視節目指南的雜誌來占領這個廣大的發展中的市場,而當時是由安南伯格出版公司的《電視指南》獨占這一專門市場的。時代出版公司新刊《有線電視週刊》是於1983年4月出版的,花了1億美元操作行銷,啟動市場。但《電視指南》也採取了相應對策,它在節目表上增加有線電視節目,利用已有的市場基礎,輕輕鬆鬆地打敗了對手。5個月後,時代公司出版的《有線電視週刊》停刊。一個250人的編輯部被撤銷,總損失達5,000萬美元。這一方面說明了期刊競爭的激烈,另一方面,也說明了新創一個期刊品牌的艱難。 期刊市場競爭的另一為人所熟知的實例是:1962年,美國媒體大王繆爾‧紐豪斯(Sam I.Newhouse, Sr)筆下的《時尚》(Vogue)雜誌,以高價挖來自己競爭對手《哈潑》(Harper's Bazaar)的骨幹編輯黛安娜‧維瑞蘭(DianaVreeland,1906-1989,芙瑞蘭、馥蘭),靠此一舉,《時尚》大獲成功,而《哈潑》此後一度一蹶不振。   崛起已近三百年期刊,雖然經歷了傳媒市場上的激烈競爭,但始終以自己旺盛的生命力應對不衰。本世紀後期,由於傳訊技術的飛速進步,一些發達國家的期刊事業競相走向國有化,跨出本國向全球拓展。如美國的赫爾斯合作出版公司,以出版《好管家》、《柯夢波丹》等雜誌出名,目前已經以十幾種語言在數十個國家出版或發行自己的刊物。這即是世界一體化的表現,也是發達國家內部市場高度飽和而不得不瞄準國際大市場的必然走向。但願這一走向能起到達有利於世界各族人民文化溝通發展的作用,能有利於人類文明共建。 遙望未來,世界各國的期刊工作者雖然難免為電子出版社這一新傳媒所困擾,曾一度對今日傳媒「爭奪讀者眼球之戰」的競爭局面有所驚恐,但是,一旦冷靜下來,認識到期刊自身蘊有的變化無窮的表現力,對讀者的親和力,以及早已形成的一支精銳的辦刊從才,世界期刊行業的絕大多數人,對可以預見的21世紀仍然滿懷信心! |

|

| ( 知識學習|其他 ) |