字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2025/04/07 23:12:58瀏覽90|回應0|推薦1 | |

潘春芳、許成權夫婦為玉成窑「漢鐸壺」與「笠翁壺」配蓋記

~2025.4.7 陳宗嶽 寫於台北

古壺收藏界都肯定唐雲先生的銳利眼光,唐雲先生舊藏的「玉成窑」文人壺與「曼生壺」都是收藏界公認的真品與精品,殊不知,唐雲先生舊藏的「玉成窑」文人壺裡竟然有著潘春芳、許成權夫婦的心血,因為現在唐雲先生舊藏的玉成窑「漢鐸壺」與「笠翁壺」的壺蓋,就是潘春芳、許成權夫婦配製的,也只有唐雲先生這樣的求全藏家,才能找到適合的巧匠,為缺蓋的殘壺,再創新生命。雖然大家都不知道原本玉成窑「漢鐸壺」與「笠翁壺」的原本模樣,也認同潘春芳、許成權夫婦配製新蓋後的現在壺樣,但是令人疑惑的是~一些玉成窑同壺型的壺蓋與潘春芳、許成權夫婦配製的新蓋一模一樣,這就令人費解,魔鬼與真相也就在其中了。基於為曾經的過往留個歷史紀錄,特記述本文。

壺銘:茶已熟,雨正濛;戴笠來,蘇長公(蘇東坡的尊稱)。赧翁題。(唐雲舊藏,潘春芳、許成權夫婦重新配壺蓋)

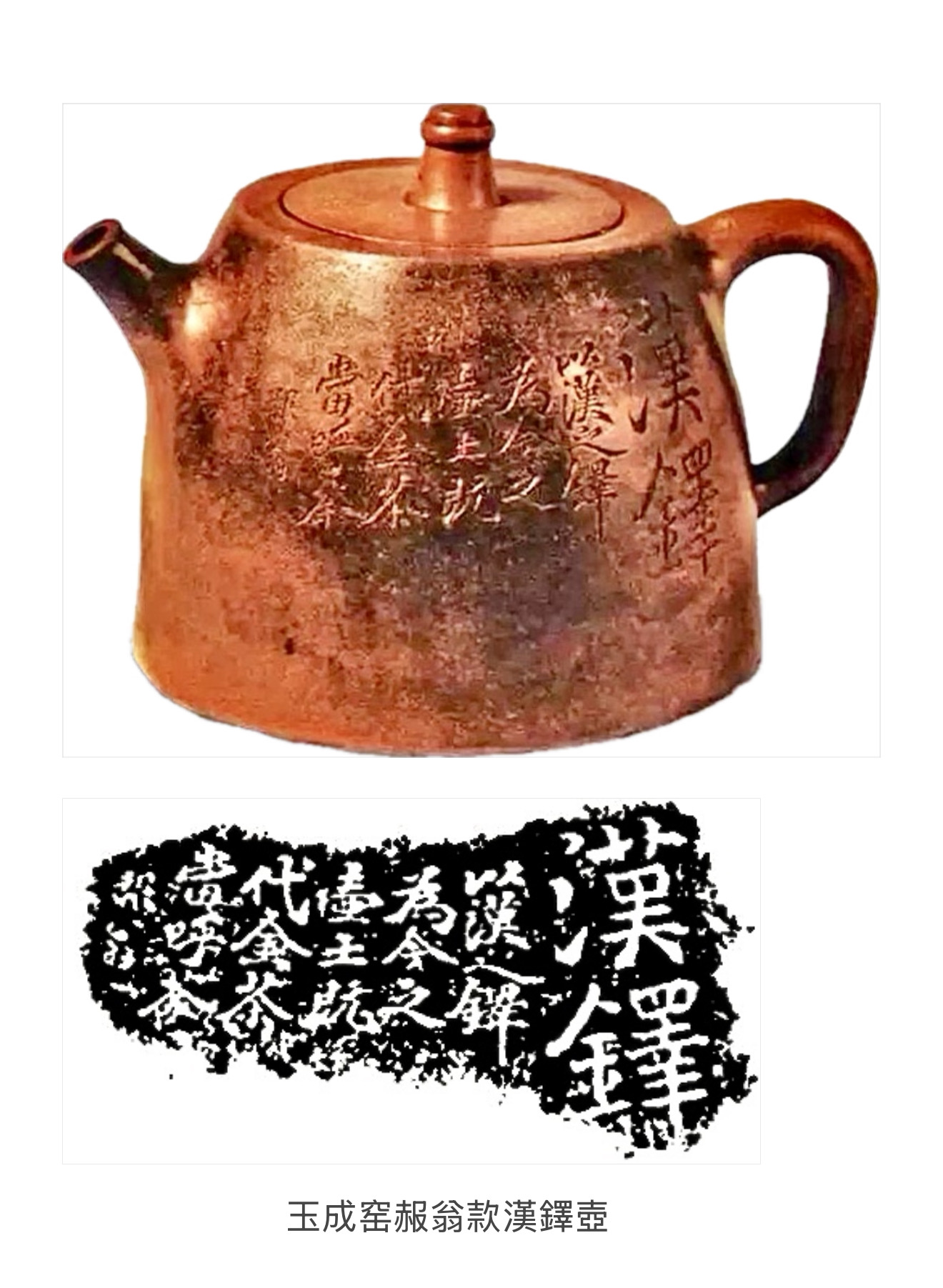

壺身銘:漢鐸,以漢之鐸為今之壺,土既代金,茶當呼荼。赧翁(唐雲舊藏,潘春芳、許成權夫婦重新配壺蓋)

研究員級工藝美術師、江蘇省工藝美術大師湯鳴皋先生2009年在「笠翁壺的記述是這麼一回事」文章中,詳述:我在唐雲先生家中看到笠翁壺是1972年,當時我還下放在農村,生活的艱難自然不必多言,說來慚愧,當時練字的紙是用的廢報紙,墨汁也買不起,只是花一、二角錢買了染布的染料用開水泡在茶杯裡充當墨汁,只有在縣文化館要辦書畫展時發兩張宣紙。由於喜愛梅調鼎的銘文和書法,因此,唐先生的漢鐸、笠翁兩壺我在轉交顧景舟先生配蓋前,就試著把兩壺的壺銘拓下來,漢鐸壺的壺銘是用一小張宣紙的邊角拓下來的,拓笠翁壺壺銘的紙是7分錢一張修紙傘用的皮紙,又化水又滲漏很難拓好,現在看到的這張拓片中尚有多處化水和滲漏模糊處,而郭若愚先生的柱礎壺壺銘拓片精湛清晰,就拓片水平而言,兩者之間是相差太遠了。

要說用照相機把這兩把壺拍下來,在當時連想都沒有想,但我至今後悔的是沒有畫張測繪圖保留下來。

因漢鐸壺銘文上有「漢鐸」兩個大字,其壺名自然清楚。而笠翁壺的壺形和一般傳統壺相比特點並不十分明顯,故我把兩壺交到顧景舟先生手上時特地問了一下顧老:「這把壺叫什麼?顧老答:笠翁壺,也有人叫笠帽壺,你看像不像一個戴著斗笠、穿著蓑衣、席地而坐的老人。」這就是我在「梅調鼎~曼生之後第一人」中寫到的:「此壺造型如一戴笠而坐的老者」的來由。

為了尋找此壺的下落,我打電話向唐雲先生的次子逸覽先生詢問,逸覽說他父親生前曾遺失過一把壺,後來被人賣給了一位台灣的收藏家,但是否此壺,不能確定。逸覽先生尚留在手邊的幾件紫砂我都看過,確實沒有此壺,而唐雲先生其他子女我並不太熟悉,因此也無法和他們聯繫。(註:依據1989年12月台北歷史博物館發行的「宜興茶壺精品錄」第45頁刊登了這把「赧翁款笠帽壺」,這把壺在1989年2月上旬到3月中旬之間曾在歷史博物館的春節檔期展出,按照「宜興茶壺精品錄」的目錄登載,這位台灣收藏家就是王度先生。)

好在在漢鐸、笠翁兩壺配蓋的過程中還有一個小插曲:我把唐雲先生要配壺蓋的兩只紫砂壺轉交顧景舟先生後不久,唐雲先生還特地寫了一封信給我:「鳴皋同志:前托顧老配壺蓋,動手否?想其很忙,不便催促,有便乞為致意。匆匆奉復,即候近好!唐雲五月廿八日」

顧景舟先生為兩壺配蓋後,潘春芳老師有一次到大石齋去,唐雲先生又請潘春芳老師為兩壺重新再配一次壺蓋,因為此事,唐雲先生還叫我找過潘春芳老師,那時潘春芳、許成權夫婦還住在紫砂廠小賣部的樓上。而現在潘、許兩老師長期住在加拿大,我特地通過許成權老師的姪女許小權和潘老師聯繫,並和潘老師直接通了電話,據潘老師回憶:當兩只壺蓋配好後,潘老師親自送到大石齋,唐先生非常高興,當潘老師說壺蓋的顏色好像略淺一些,唐先生十分內行,他說不礙事,泡了茶以後就差不多了,並即興畫了一張蘭竹送給潘,此畫見潘春芳、許成權紫砂陶藝選——《冶陶集》。

以上顧景舟先生為唐雲先生收藏的兩把缺蓋的玉成窑「漢鐸壺」與「笠翁壺」配製壺蓋,按照親自經手送壺給顧景舟先生的研究員級工藝美術師湯鳴皋先生所敘述的,時間是在是在1972年。

之後,根據湯鳴皋先生所述:唐雲先生幾年前就拜託顧景舟老師配壺蓋,因為顧景舟老師製作的壺蓋不合唐雲先生的意,才又找到潘春芳、許成權夫婦為這兩把玉成窑的「漢鐸壺」與「笠翁壺」重新配製壺蓋。

由於潘春芳先生與唐雲先生早在1963年就熟識了,當時潘春芳先生仍在中央工藝美院上學,曾配合張守智老師對收藏於北京故宮博物院、上海博物館、南京博物院及唐雲先生家裡的明清紫砂茗壺進行測繪的工作,故而潘春芳先生也曾到過唐雲先生家中測繪他的八件曼生紫砂壺。因此唐雲先生後來托湯嗚皋先生找潘春芳先生配蓋,潘春芳先生就答應了,時間是1970年代上半葉,即使是在「當時紫砂圈內幾乎沒有人願意為缺蓋舊壺配製壺蓋」的情形之下。潘春芳先生說:「有人說寧願做三件壺而不願去配一個壺蓋!其間最難的是調製泥料,紫砂礦土幾乎是很難找到色澤肌理完全一樣的東西,要花大量的時間和精力去配製,再加上尺寸大小要合適,就是難上加難了。」

當時唐雲先生僅提供了兩件缺蓋壺,並沒有提供壺的完整圖樣。潘春芳、許成權夫婦於是根據多年來的工作經驗來決定造型的樣式。潘春芳先生當時在紫砂廠生產技術科工作,得職務之便,潘春芳、許成權夫婦倆經多次調配泥料及大小尺寸的調整,前後花費了近半年的時間才完成,最後並取得了唐雲先生的讚譽。自始至終,潘春芳、許成權夫婦都未見過顧景舟先生配的壺蓋是什麼樣子。

1963年,潘春芳先生仍在中央工藝美院上學,暑假期間配合張守智老師為明清紫砂茗壺進行測繪的工作,前往唐雲先生的畫室,測繪了他收藏的八件「曼生壺」。測繪圖原稿,現在仍在潘春芳先生南京藝術學院社區的家裡。

潘春芳先生說:亞明先生與唐雲先生是書畫界裡的好朋友,都熱衷收藏「曼生壺」,亞明先生早就得知~唐雲先生缺蓋的玉成窑「漢鐸壺」與「笠翁壺」的壺蓋,是我們夫婦配製的。當1981年我研究生畢業到南京藝術學院工作後,他通過他的學生盧星堂先生聯繫我,希望我為他收藏的缺蓋曼生「橫雲壺」配製一個壺蓋,所以我們夫婦又為亞明先生收藏的曼生「橫雲壺」配製了一個壺蓋。

坊間還流傳一段亞明先生與唐雲先生的「曼生壺」因緣: 1979年,唐雲去南京參加中國畫的評選工作,和亞明相遇。酒餘飯後,他們在一起聊天,亞明說起他家有一把茶壺,是用來裝醬油的,壺嘴被堵住了,燒菜急用醬油時,偏偏倒不出來,用鐵絲也無法搞通。 「你拿來我看看,能不能給你把它弄通。」唐雲說。 相隔一天,亞明果然把那把裝醬油的紫砂茶壺拿來了。唐雲把沾滿醬油的茶壺在手中把玩,愛不釋手,根本不提捅茶壺嘴的事。 「這東西很好,你留著玩吧。」唐雲說。 茶壺沒有通,亞明又只好把它帶回家中扔在一角。 過了幾年,唐雲和亞明在山東參加全國美協會議。兩人的房間門對門,不開會就在一起聊天。唐雲又想起亞明家中放醬油的那把茶壺,就問道:「你那把放醬油的茶壺還在吧?」 「你喜歡?」自己能有一件東西使唐雲念念不忘,亞明自然也很高興。 「我喜歡,那是一把曼生壺。」唐雲說。 「既然是老友喜歡,不管是什麼壺,我都送給你。」亞明說。 再過了一年,唐雲又有南京之行。剛到賓館住下,他就打電話給亞明:「你那把茶壺肯定送給我嗎?」 「肯定、肯定。」亞明說。 「我現在就去拿。」唐雲有些急不可待。 結果亞明將壺清洗乾淨,第二天便送給了有些「猴急」的愛壺者唐雲。

※人物介紹

一、唐雲(1910年8月~1993年10月)

唐雲,原名唐俠塵,號藥翁、大石居士,浙江杭州人,是中國現代著名花鳥畫家,與江寒汀、張大壯、陸抑非並稱「海上花鳥四大名旦」。他自幼受家庭薰陶喜愛書畫,早年師從王潛樓、潘天壽等名家,後移居上海,成為上海中國畫院的重要畫家之一。 唐雲的繪畫風格清新雅致,融合了傳統文人畫的筆墨情趣與現代審美。他擅長花鳥、山水,尤以寫意花鳥著稱,筆墨灑脫靈動,構圖疏朗有致。其作品如《落落長松》(設色紙本立軸)展現了他對自然物象的深刻觀察與文人畫的詩意表達。他的畫風受八大山人、石濤影響,但又能自出新意,形成獨特的「唐氏風格」。 除了繪畫,唐雲在書法、篆刻上亦有造詣,並熱衷於藝術教育,培養了眾多弟子。他的藝術影響力不僅限於上海,更輻射全國,被譽為「浙江第一有趣的老頭」,因其幽默風趣、學識淵博,深受藝術界敬重。 唐雲是著名的紫砂壺收藏家,對紫砂壺的喜愛源於其對傳統文化的深厚感情。唐雲收藏的紫砂壺多為明清及近現代名家作品,如時大彬、陳鳴遠、顧景舟等人的精品,尤其鍾愛「曼生壺」(清代陳鴻壽設計的紫砂壺),他收藏了八把曼生壺,並將自己的書齋命名為「八壺精舍」,可見其對紫砂壺的喜愛,並以此考教後學,傳授紫砂藝術知識。他對紫砂壺極具眼光與熱情,不僅收藏,還深入研究其工藝與歷史,視其為文人雅玩的代表。唐雲還將紫砂壺融入生活與創作,常以壺為題材入畫,體現了他對這一藝術形式的獨到理解與推崇。1993年10月23日,湯鳴皋先生於唐雲先生仙逝後,在宜興報登載《當代曼生數此翁~悼念傑出的國畫大師唐雲先生》。 唐雲的收藏不僅限於實物,他還參與紫砂文化的推廣,他尤重壺的造型、泥料與工藝,常在茶餘飯後與友人探討紫砂藝術的精妙之處,甚至親自為紫砂壺題字刻繪,使其更具文人氣息。他的收藏不僅數量可觀,且質量極高,許多藏品後來成為研究紫砂史的重要實物證據。他的收藏與研究,使紫砂壺從實用器皿升華為藝術珍品,對當代紫砂文化的發展影響深遠。 1948年,顧景舟精心製作了五把石瓢壺,分別贈予戴相明、江寒汀、唐雲、吳湖帆等文人雅士。這些壺被譽為「君子之交」的象徵。唐雲收藏的石瓢壺由顧景舟製作,唐雲題詩並書寫壺銘,體現了二人深厚的友誼與藝術共鳴。2008年,上海工美秋季拍賣會上,這把石瓢壺以282萬元人民幣成交,創下當時紫砂壺的拍賣紀錄。吳湖帆收藏的石瓢壺亦由顧景舟製作,吳湖帆書畫,為五把石瓢壺中唯一一把繪有梅花的作品,寓意「梅景書屋」的雅意。2015年,北京東正春拍中,這把「大石瓢」壺以2450萬元落槌,最終成交價達2817.5萬元人民幣,創下顧景舟單把紫砂壺的最高紀錄。

二、顧景舟(1915年10月18日~1996年6月3日)

顧景舟,原名顧景洲,號壺叟、老萍,江蘇宜興人,是中國紫砂藝術史上最具影響力的大師之一,被譽為「紫砂泰斗」、「一代宗師」,是歷代紫砂陶藝名家中,名號最多的一位,他在壺藝上的成就極高,技巧精湛,取材廣博,可說是近代紫砂陶藝家中最有成就的一位。他出生於江蘇宜興的紫砂世家,18歲隨祖母邵氏學藝,早年以仿古作品聞名,技藝精湛,曾為上海古董商仿製明清名家壺,部分作品甚至被誤認為真品收藏於故宮博物院。 顧景舟一生致力於紫砂藝術的傳承與創新,他的藝術生涯可分為「少年仿、中年創、晚年變」三個階段,代表作包括《提璧壺》、《雪華壺》、《石瓢壺》等,其中1948年與吳湖帆、江寒汀等合作的五把石瓢壺被譽為文人壺典範。顧景舟不僅技藝高超,還注重理論研究,主編《宜興紫砂珍賞》,並培養出徐漢棠、李昌鴻、周桂珍等一批紫砂名家。 顧景舟的紫砂壺作品,以其造型簡潔、線條流暢、工藝精湛而聞名。他不僅繼承了傳統紫砂壺的精髓,更在造型、泥料、工藝等方面進行了創新,為紫砂藝術的發展開闢了新的道路。他的作品多次在國內外展覽中獲獎,被各大博物館收藏,成為紫砂藝術的代表。1988年,他成為紫砂界首位「中國工藝美術大師」,其作品拍賣價屢創新高,如《松鼠葡萄十頭套組》以9200萬元成交。 顧景舟與書畫家范曾合作,創作了多把紫砂壺,其中以仿古壺最為著名。2018年,這把仿古壺在拍賣會上以2875萬元人民幣成交,顯示了其極高的收藏價值。

三、亞明(1924年4月22日~2002年2月13日)

亞明,原名葉家炳,號敬植,安徽合肥人,1949年後投身美術事業,長期從事藝術教育工作,歷任南京藝術學院教授、副院長、江蘇省國畫院院長、中國美術家協會副主席等職,是重要的國畫家與美術教育家。亞明的繪畫生涯深受時代影響,早期以宣傳畫起家,後轉向山水畫創作,逐漸形成個人風格。 亞明擅長山水畫,也兼擅花鳥、人物與書法篆刻,他的山水畫融合傳統技法與現代構圖,氣勢雄渾,筆墨奔放濃淡相宜,常以粗筆淡墨、留白構建開闊空間,極具現代感,尤擅長表現江南水鄉的靈秀與北國山川的壯闊,藝術風格融合了北派的雄渾與南派的秀潤。代表作如《太湖煙雨》、《江南春曉》、《黃山松雲》展現了他對自然景觀的深刻感悟與藝術再現能力。亞明還積極推動「新金陵畫派」的發展,與傅抱石、錢松喦等人共同開創了新中國山水畫的新局面。他主張「筆墨當隨時代」,在傳統中國畫的基礎上融入現代構圖與色彩,使作品更具時代感。他的作品既有傳統筆墨的韻味,又具時代氣息,對當代中國畫的創新影響深遠。 亞明不僅是傑出的畫家,也是紫砂壺收藏家與創作者之一,他收藏多款古今名壺,講求壺藝與書畫精神的一體性,並曾與多位紫砂藝人有過合作,其中以1960年代與王寅春合作的「四方壺」最為著名。他將自己的藝術理念、繪畫中的構圖與書法元素融入紫砂壺的設計中,並與工藝大師共同探討、實踐,創作出兼具藝術性和實用性的作品,使紫砂壺更具文人雅趣。亞明還常在壺上題詩、書寫銘文,將書畫藝術與紫砂工藝相結合,提升了紫砂壺的文化價值。他主張紫砂壺不僅是實用器,更應是文人精神的延伸。他的這些合作不僅豐富了紫砂壺的藝術表現形式,也推動了現代紫砂藝術的發展。 此外,亞明還推動了江蘇畫家與宜興紫砂藝人的合作,使紫砂成為其藝術世界的重要載體,促進了書畫與紫砂的跨界藝術交流。亞明的收藏與創作實踐,推動了現代紫砂藝術的文化轉型與美學提升。他與宜興紫砂藝人交往密切,尤其欣賞顧景舟、徐漢棠等大師的作品。亞明認為,紫砂壺與中國畫一樣,講究「氣韻生動」,因此他在收藏時特別注重壺的線條美感與工藝水準,偏好造型簡潔、線條流暢的作品,尤愛顧景舟的經典器型。他常將紫砂壺作為創作靈感來源,繪畫中不乏以壺入景的構思。亞明的紫砂壺收藏成果頗豐,藏品多為精品,且他樂於與同好分享,推動了紫砂藝術的傳播。他的收藏心得還體現在其文章與講學中,為後人研究紫砂與繪畫的交融提供了寶貴資料。 1960年代初,亞明設計了「四方壺」,由紫砂大師王寅春製作,任淦庭、徐秀棠參與刻繪,成為現代紫砂藝術的經典之作。2013年,西泠印社秋季拍賣會上,這把「亞明四方壺」以287.5萬元人民幣成交,體現了市場對其藝術價值的高度認可。

四、王度(1938年-2015年11月14日)

王度是一位著名的古文物收藏家,祖籍浙江杭州,出生於香港。1961年政治大學新聞學系畢業,隨後赴美國深造,1964年畢業於紐約攝影學院。在美國期間,他成功經營七家連鎖餐廳,積累了豐厚的財富,在美期間,因緣際會進入收藏領域,逐漸癡迷於中華文物。1984年返台定居後,全力投入收藏,甚至不惜變賣餐館、房產和汽車以籌措資金。。

王度先生對中華文物有著極大的熱忱,收藏範圍廣泛,包括刀劍、紫砂壺、古鏡、鼻煙壺、如意、扳指、帶鉤、漆器、西藏文物、玉器、青銅小件、拐杖、傢俱等,總數超過五萬件。他曾被譽為全美十大刀劍收藏家之一,並在台灣茶壺愛好者中享有「茶壺王」的美譽。 為了推廣中華文化,王度先生出版了二十多本藏品圖冊,如:《帶飾三千年》、《息齋藏劍》、《揮日挑雲─王度杖具珍藏冊》和《鬥品團香─王度日本茶文物珍藏冊》等。他也曾擔任中華文物保護協會理事長,致力於文物的保護與傳承。 王度先生熱心公益,曾多次向各大學和博物館捐贈珍貴藏品。2006年,他在金門展出刀劍收藏,推廣中華武文化。2011年,他捐贈百件藏品(包括壽山石、銅獅、唐卡等)給臺灣中正大學,成立「王度文物館」。2009年,他獲得美國紐海芬大學和北京大學頒授的名譽博士學位,並擔任北京大學與清華大學的顧問教授及名譽校董。2014年,他在臺北寶麗廣場舉辦「王樣—藍色傳奇·風華再現」特展,展出點翠飾品與紫砂古壺。

王度被譽為「中華文物的守護者」,堅持「中華文物必須留在華人土地上」,即使負債累累,仍拒絕高價出售藏品給海外買家,體現了他對文化傳承的執著。他的收藏不僅數量驚人,更注重系統性研究。他通過展覽、出版和捐贈,使珍貴文物得以公開展示與研究,對中華文化的保護與傳播貢獻卓著。他的生平與收藏精神,成為後世收藏家的典範。 王度晚年致力於文物研究與捐贈,2015年11月14日王度先生在臺北逝世,享年79歲。

五、潘春芳(1939年~)

潘春芳字陶丁,1939年9月出生於江蘇省宜興市丁蜀鎮。1955年10月,潘春芳進入宜興紫砂工藝廠,開始師從王寅春、朱可心兩位大師學藝。1959年~1964年,他考入中央工藝美術學院陶瓷系五年制本科就讀,接受了系統的陶瓷藝術教育和訓練。1978年~1980年,他就讀中央工藝美術學院研究生深造,受梅健鷹教授的悉心指導,提升了他的藝術素養和創作能力。

1964年至1978年,潘春芳在宜興紫砂工藝廠擔任技術員,期間他積極參與紫砂陶藝的創作和生產,積累了豐富的實踐經驗。1981年,他進入南京藝術學院,主持陶藝專業教學工作,為培養新一代的陶藝人才做出了重要貢獻。1994年,他應臺灣中華藝術協會邀請,在臺北國父紀念館舉辦「芳權紫砂陶藝展」,並舉行專著《冶陶集》首發式,這次展覽和專著的出版進一步擴大了他在陶藝界的影響力。

潘春芳獲有高級工藝師職稱,這是對他藝術造詣和創作能力的專業認可。他的作品多次獲得省級以上獎項,如《雙魚成龍鼎》獲江蘇省首屆民國工藝紫金杯大獎,《石城南瓜茶具》獲江蘇陶瓷評比一等獎等。 潘春芳曾任南京藝術學院教授,為培養陶藝人才做出了重要貢獻。他多次應邀赴台灣、新加坡、美國、加拿大及香港等地舉辦作品展覽及講學,傳播了中國紫砂陶藝的文化魅力。他的出版包括:1987年主編《紫砂陶器造型》由中國輕工業出版社出版;1987年《砂壺集》由香港遠東出版社出版;1992年《茗壺競豔》(主要編委)由譯林出版社出版;1998年《宜興紫砂》由上海人民美術出版社出版等十餘部專著,為紫砂陶藝的理論研究和實踐探索提供了寶貴的資料。 2010年8月,被中國輕工業聯合會暨中國陶瓷工業協會授予「中國陶瓷藝術終身成就獎」,這是對他一生藝術成就的最高肯定。2015年12月,在南京藝術學院成功舉辦「從藝六十周年作品展」,展示了他六十年來在紫砂陶藝領域的辛勤耕耘和豐碩成果。 潘春芳與其夫人許成權共同創作「笑櫻壺」等作品,在紫砂壺藝史上留下佳話。。

六、許成權(1939~)

許成權,中國陶瓷藝術家,1939年生於江蘇宜興,1955年入宜興紫砂工藝廠,師從朱可心大師學藝。1958年赴湖南省醴陵陶瓷研究所進修瓷雕。1959年起任宜興紫砂工藝廠技術編導逾20多年,1985年調入南京藝術學院陶瓷實驗室工作。 其作品,1972年《新竹酒具》、《梅花鼎》赴美國、日本、加拿大等地展覽;1980年《成竹茶具》獲全國陶瓷設計評比二等獎;1988年《雙魚成龍鼎》獲江蘇省首屆民間工藝「瓷金杯」大獎;1990年《八珍梅壺組》獲江蘇陶瓷評比三等獎。1991年赴新加坡舉辦夫婦作品展,1994年赴臺灣舉辦《芳權紫砂陶藝展》,1996年赴美國、加拿大講學示範。1996年被評為「江蘇省工藝美術名人」稱號,2010年被授予「江蘇省工藝美術大師」稱號,其在紫砂藝術領域的成就,不僅體現了她個人的藝術才華,也為紫砂藝術的發展注入了新的活力。 與潘春芳結為伉儷,兩人共同致力於紫砂藝術的創作與研究。許成權在紫砂壺的造型設計上有獨到見解,其作品線條流暢、造型優美,深受收藏家喜愛。她與潘春芳共同創作的「笑櫻壺」等作品,以其新穎的造型和精湛的工藝,成為紫砂壺的經典之作。許成權的作品與潘春芳的作品,時常共同展出,在紫砂界有著高度的評價。

七、湯鳴皋(1946年~)

湯鳴皋,1946年生,2005年研究級高級工藝美術師,2011年江蘇省工藝美術大師(第五屆),省陶專會副秘書長,宜興市紫砂行業協會陶藝專會副主任,《宜興紫砂》編委。 1964年高中畢業「上山下鄉」十多年,知青回城時正值宜興美陶廠建廠初期,被廠領導派到江蘇省陶研所學習陶瓷雕塑,啟蒙老師毛龍汲先生是雕塑家,後來在南京藝術學院學習期間又向潘春芳教授學習陶瓷美術,向林士岳、張祥水、阮雍崇等教授學習雕塑藝術,並得到陳大羽、李長白、吳山先生的教誨。 1980年代初期,1930年代留法歸來的雕塑大師鄭可、周輕鼎以及周國楨、傅維安等在宜興美陶廠長期實習、創作,指導授課,並一起外出寫生,受益極多。1960年代後期與顧景舟先生相識,常邀至家中秉燭長談,多得教益。1970年代中,先後與上海書畫大師唐雲、陸儼少、翁闓運諸先生相識,每次到上海就一早趕赴大石齋為唐先生磨墨伸紙學習繪畫。 湯鳴皋與陸儼少先生見面時,先生納納不善言談,總是直奔主題,提筆示範,常常達二、三小時,而且每次都把示範作品相贈。翁闓運先生則將篆、隸、正、行、草多種書體一一講授,並將課徒書稿囑我帶回臨習。其對諸位前輩大師的人品藝品至今念及,感恩之心尚不能自已。 1980年代後湯鳴皋系統地先後分批參觀考察了各地的古代藝術、文化遺存,足跡踏遍大江南北,如蘇州的紫金庵、保聖寺、蘇州園林;江南古鎮;杭州的飛來峰、煙霞洞石刻;南京的棲霞山、六朝陵墓;山西大同的雲崗,上、下華岩寺,善化寺;太原的晉祠、天龍山;芮城的永樂宮;甘肅的敦煌、麥積山;西寧的塔兒寺;四川的樂山、大足、青城、峨嵋;西安的秦、漢、唐遺址;河南洛陽的龍門、白馬寺;雲南的昆明、大理、麗江;以及全國二十多個城市的博物館(院)。所見漸廣,所學漸多,所積也漸厚,使其專業得到不斷提升,在省美協舉辦的「首屆雕塑展」、省四新產品展評、全國陶瓷藝術展評、景德鎮國際陶瓷精品展、中外陶藝家邀請展、全國旅遊工藝品、國際禮品展,第五、第七、第八屆中國工藝美術大師精品展、全國陶瓷同行業品質評比各種展評中多次獲獎。 湯鳴皋的作品被入編、發表、收藏於《江蘇省志•陶瓷志》、《中國現代美術全集》陶瓷雕塑卷、《藝術世界》創刊十周年、國家文化部等,多件作品被文化部外聯局、中央美院徵集後出國巡展。 論文30多篇,其中大多數為紫砂研究,發表於海內外十多種專業期刊、報紙,已有19款250多件電腦平面設計作品被2008北京奧組委批准為特許禮品。現已投入批量生產。另外,尚涉足大理石雕、鑄銅雕、木雕等藝術門類。能熟練掌握倒焰窯、梭式窯的裝、開、燒全過程和部分釉料配方。 近年以來正把所學所思應用於紫砂壺的設計和創作中,並將不斷推出新品。深信:在造型能力、書畫篆刻、陶瓷工藝和紫砂文化研究方面的心得,所形成的綜合實力將得到整體表現。

|

|

| ( 知識學習|其他 ) |