字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/08/24 16:58:22瀏覽12788|回應5|推薦122 | |

|

巴爾幹半島(Balkans)對很多生活在台灣的人,模糊而遙遠,負面印象居多;2017年八月初,首次踏上巴爾幹半島的土地,探訪這古老神秘的國度,帶點興奮,和微微的不安感,但心裡卻有更多的好奇。

學生時代的了解,巴爾幹半島民族,及宗教信仰複雜,因此自古以來戰亂頻傳,兵燹不斷,是歐洲的火藥庫。說到巴爾幹半島,腦海中不覺浮現兩個深刻印象。

第一是20世紀初,奧匈帝國王儲在巴爾幹半島的城市塞拉耶佛(Sarajevo),被屬於斯拉夫民族的塞爾維亞(Serbia)人喑殺,奧匈帝國報復,同屬斯拉夫民族的俄羅斯出面相挺,引發全面戰爭,第一次世界大戰漫天烽火於焉展開。

第二是1971年,位在巴爾幹半島的阿爾巴尼亞(Albania),領銜向聯合國大會,提出所謂「排我納匪」案,卽是以大陸取代台灣的會員資格;之前台灣每年都為此案,疲於奔命,但1971年終究不敵國際情勢,被近乎羞辱的趕出聯合國,台灣的國際空間,自此江河日下,也是現在很多國人,覺得台灣是「亞細亞孤兒」的起源。

歷史上,巴爾幹半島早期被亞德里亞海對岸的羅馬帝國統治,羅馬帝國滅亡後又被中歐的哈布斯堡王朝和奧匈帝國統治,同時期威尼斯人也佔領沿海部份地區,留下許多身影,事實上可說是歷史悠久,文化底蘊深厚。曾在元朝時東來,後來引發歐洲人東方熱潮的義大利人馬可波羅(Marco Polo),傳說就是出身現在克羅埃西亞,一個名叫科楚拉(Korcula)的小島,雖然說法迄今仍有很多爭議;15世紀中葉起,從小亞細亞(Anatolia,現在土耳其)掘起的鄂圖曼帝國(Ottoman Empire),開始擴展勢力到這些地區,一直統治到19世紀中葉。20世紀初葉,鄂圖曼帝國也在一戰後灰飛煙滅。

巴爾幹半島的地理位置,介於歐洲與小亞細亞之間,是歐亞間的橋樑,而巴爾幹也充分這個角色;巴爾幹是歐洲最早種植穀類作物,及養殖牲畜的地區,這些農業技術由兩河流域美索不達米亞(Mesopotamia)平原,所謂人類文明搖籃的「肥沃半月彎(Fertile Crescent」)發展出來,經小亞細亞,先傳至巴爾幹半島,再傳入歐洲。

1919年起,行駛於巴黎與伊斯坦堡之間的東方快車(Orient Express),是當時歐洲上流社會的象徵,其路線有數條,中間都經過巴爾幹半島,包括現在克羅埃西亞的首都札格里布(Zagreb),塞爾維亞首都貝爾格勒(Belgrade)等都市。1970年代著名電影,由同名小說改編的「東方快車謀殺案(Murder on the Orient Express) 」,場景就設在現在克羅埃西亞的路段,原著作者是英國小說家克莉絲蒂(Agatha Christie)。不過札格里布、貝爾格勒等都市,大部份國人也都十分陌生。

但巴爾幹半島範圍的定義並不一致,地理上北方邊界就有兩種不同說法,但都包括西臘及土耳其歐洲的一小部份。但地緣政治上說法則只有原南斯拉夫,加上保加利亞(Bulgaria)、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞(Romania)這些原屬共產集團的國家,甚至更縮小到最複雜、最多紛爭的原南斯拉夫地區,這裡素有「一個國家,兩種文字,三種宗教,四種語言,五個民族,六個國家,七條國界」的形容。

原來南斯拉夫的地區,二戰後狄托(Marshal Josip Broz Tito)主導,一統舊南斯拉夫王國(Kingdom of Yugoslavia),成立共產集團屬下的「南斯拉夫社會主義聯邦共合國(Social Federal Republic of Yugoslavia)」,簡稱「南聯」,「Yugo」在斯拉夫文就是「南」的意思。1991年原蘇聯解體後,南聯也開始解體,隨及爆發激烈内戰,新聞中常看到塞拉耶佛斷垣殘壁,煙硝處處的戰爭畫面,更由於上面所說的負面印象,直覺巴爾幹半島是個窮山惡水,地瘠民貧的地方。

内戰後原來的南聯,陸續分裂成七個國家,包括斯洛文尼亞(Slovenia)、克羅埃西亞(Croatia)、波斯尼亞及赫塞哥維那(簡稱波赫,Bosnia & Herzegovia)、馬其頓(Macedonia,註1)、塞爾維亞(Serbia)、及原為塞爾維亞轄下自治省,2008開始尋求獨立,目前只有部份國家承認的科索沃(Kosovo)。

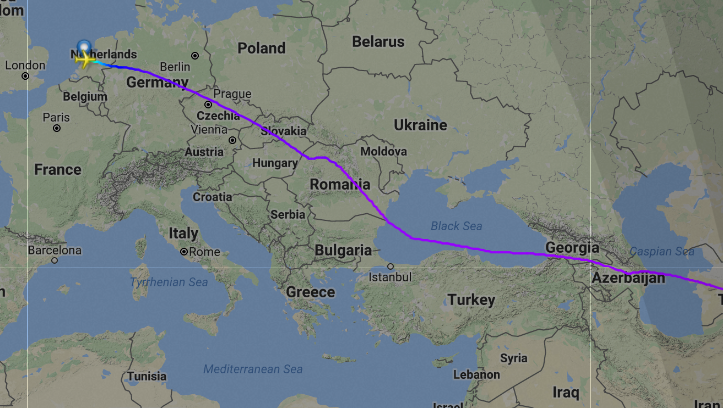

雖然說是首度踏上巴爾幹半島的土地,但自空中倒是有無數次飛越的經驗。台灣至中、西歐如荷蘭阿姆斯特丹,德國法蘭克福、奧地利維也納、法國巴黎、甚或英國倫敦等城市的空中航線,雖然去程可能取道俄羅斯西伯利亞,但回程大都會經過巴爾幹半島西北部上空,再經黑海、高加索等地回台灣。

註1 : 西元前350年前後,建立橫跨歐亞非三洲龐大帝國的亞歷山大大帝(Alexander the Great),即出身馬其頓。

▲巴爾幹半島地理定義的範圍,東西南三面分別為亞德里亞海、黑海及愛琴海;北方接鄰中、東歐的奧地利、匈牙利及烏克蘭。(摘自Wikipedia)

▲巴爾幹半島地緣政治說法的範圍,基本上是羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、保加利亞,及前南斯拉夫四個前共產集團國家;南斯拉夫後來解體,分裂成七個國家。

▲之前雖不曾踏上巴爾幹半島土地,但曾很多次飛越上空,照片為華航2017/8/16由荷蘭阿姆斯特丹飛回台北的CI074班機實際航線。國籍航空由西歐、中歐回台灣的航線,一般會經巴爾幹半島東部羅馬尼亞一帶,再經黑海及外高加索、裡海回台灣。(摘自flightradar24)

▲克羅埃西亞衛星空拍地圖,可以看出亞德里亞海海岸上有無數島嶼,總數超過一千,可謂「千島之國」;但只有60多個有人居住。(摘自Wikipedia) ▲在克羅埃西亞哈爾瓦 (Hvar) 島山上城堡處遠眺,可以看到亞德里亞海島嶼相連,一衣帶水。

▲1919~1939年的東方快車路線,其中一條經威尼斯、札格里布、貝爾格勒、索菲亞(Sofia,保加利亞首都),再到伊斯坦堡,是最熱門路線。偵探小說「東方快車謀殺案」設定的發生地點卽在克羅埃西亞段。(摘自Wikipedia) ▲克羅埃西亞首都札格里布的中央火車站,也是當年東方快車停靠的大站。 ▲▼克羅埃西亞最早曾受羅馬帝國統治,當時為羅馬帝國轄下的達爾馬其省(Roman Province of Dalmatia),也信奉天主教,羅馬文化影響既深且遠。照片為克羅埃西亞第二大城斯普利(Split)的羅馬皇宮,該皇宮為羅馬帝國第51任皇帝戴克里先(Diocletian,284~305AD)所建,戴克里先行伍出身,也出生於達爾馬其省。 ▲克羅埃西亞札達爾建於第3世紀的羅馬廣場(Roman Forum)遺跡,後面為建於9世紀,羅馬式建築的聖多納突斯教堂(Church of St. Donatus),儘管年代久遠,這個教堂據稱音響效果甚好;之後的塔樓為聖安納斯塔西亞主座教堂(Cathedral of St. Anastasia)的鐘樓。 ▲旅友在克羅埃西亞杜布尼克(Dubrovnik),建於14世紀的總督宮(Rector's Palace)拍照留念。杜布尼克1358~1808年是當時海上強權拉古薩共和國(Republic of Ragusa)的都城,也是當時亞德里亞海上唯一能與威尼斯匹敵的強權,15~16世紀間盛極一時。 ▲威尼斯在1202年攻克札達爾,照片為札達爾城牆的陸門(Landward Gate,通往陸地),城門上雕刻有威尼斯國徽翼獅(Winged Lion),記錄威尼斯人曾攻佔札達爾的歷史。 ▲傳說克羅埃西亞科楚拉(Korcula)島上的馬可波羅故居,但傳說迄今未被證實。 ▲從馬可波羅故居看出去的「望海巷」。 ▲黑山首都波德戈里察(Podgorica)的東正教基督復活大教堂(Cathedral of the Resurrection of Christ)。雖然與克羅埃西亞隔鄰,黑山大部份人信奉斯拉夫人的東正教,而克羅埃西亞、斯洛文尼亞,受羅馬帝國影響,則大部份人信奉天主教。 ▲亞德里亞海是地中海一部份,沿岸也屬地中海型氣候,夏季炎熱乾燥,也處處可見地中海型氣候的代表樹種-橄欖樹。

這次我們的行程大抵沿著亞得里亞海(Adriatic Sea)的斯洛文尼亞、克羅埃西亞,和黑山三個國家,大部分時間在克羅埃西亞,並非全部的巴爾幹半島;十多天的行程下來,才比較了解這些國家,事實上有著比我們印象中,更美麗迷人的自然景觀,和更豐富深厚的人文歷史,兩方面其實都很令人驚艷,雖然斯、克兩國本來就是巴爾幹半島上較富庶的地區(註2)。|

這一帶有很多地方是所謂的喀斯特(Karst Topography)地形,或稱石灰岩地形,此種地形素以崎嶇陡峭,千溪萬壑,風景秀麗著稱;事實上此種地形,卽得名自克羅埃西亞及斯洛文尼亞邊界附近的喀斯特高原(Karst Plateau)。

亞德里亞海海岸曲折壯麗,有著總數超過一千的小島,大部份是在克羅埃西亞境內,豔陽下,海水湛藍深邃,風光旖旎,很令人流連。

夏季在台灣燠熱異常,亞德里亞海基本也是地中海型氣候,雖然緯度高很多,但溫度跟台灣比起來,不遑多讓,我們去的那幾天,下午兩三點也是飆到攝氏36~37度,天氣燠熱難耐,汗流夾背,大概是此行最美中不足的地方。

註2: 根據國際貨幣基金會(IMF)公佈資訊,2016年以購買力平價(Purchasing Power Parity)方式計算的國民平均所得,斯洛文尼亞為$32,085, 克羅埃西亞為 $ 22,795,黑山為 $16,643,同一份報告台灣為 $48,095。

▲亞德里亞海西岸是世界三處主要喀斯特(石灰岩)地型之一,照片為斯洛文尼亞波斯多瓦納(Postojna)的地下鐘乳石洞,石筍石柱,晶瑩剔透,形狀各異,令人嘆為觀止,其最大洞穴,可容舉辦超過萬人觀眾的音樂會。 ▲斯洛文尼亞芬卡峽谷(Vintgar Gorge)的沁涼碧水。 ▲▼克羅埃西亞的十六湖國家公園(Plitvice Lakes National Park),像大陸也屬喀斯特地型的九寨溝,大小湖泊如星羅棋布,大樹參天;湖水碧綠,帶點夢幻的淺藍,清澈見底,水中魚群悠游,歷歷可數,到處懸泉飛瀑,像上帝遺落人間的珍珠。 ▲克羅埃西亞另一個科卡(Krka)國家公園,一樣山青水碧,清澈見底,不少遊客戲水;但旅行社領隊說瀑布此時水量較小,水勢大時更可觀。 ▲從斯洛文尼亞建在懸崖上的布雷德域堡(Bled Castle),俯瞰布雷德湖及湖畔的布雷德小鎮,景色如畫,翡翠綠湖水,似神秘而悠遠。 ▲從布雷德湖湖畔眺望建在懸崖上的布雷德城堡,早晨的金黃陽光灑遍湖面及城堡,水中倒影輕漾,靜謐迷人。 ▲由斯洛文尼亞首都盧比安納(Ljubljana)市政廳廣場,眺望盧比安納,也稱聖尼可拉斯(St. Nicholas)的主座教堂,教堂屬天主教,但卻有個斯拉夫風格十足名字。盧比安納位處日耳曼、拉丁、和斯拉夫世界的十字路口,因此一直自詡為東、西歐文化交匯之處。 ▲位於克羅埃西亞北方的海濱旅遊勝地-歐怕提亞(Opatija) ▲克羅埃西亞首都札格里布的聖馬可教堂(St. Mark's Church),屋頂有很漂亮的馬塞克拼圖,代表札格里布市徽(右),及哈布斯堡王朝(Habsburg Dynasty)統治時期克克羅埃西亞境內三個王國的國徽(左)。教堂左邊是政府官邸,右邊則是國會大廈。 ▲旅友在札格里布農夫市場合影。 ▲由上城區遠眺札格里布主座教堂,塔高108公尺,是札格里布最高的建築。 ▲札格里布市中心的耶拉齊洽(Jelacic)廣場,以19世紀對克羅埃西亞卓有貢獻的將軍Josip Jelacic之名命名,廣場中間卽是其騎馬揮刀雕像。 ▲夕陽向晚,落霞滿天,克羅埃西亞札達爾海邊,運氣好可以看到很漂亮的落日。 ▲亞德里亞海海水蔚藍如黛,照片是克羅埃西亞哈爾瓦島海邊。 ▲從哈爾瓦島旅館看出去的景觀,海上停滿遊艇。 ▲亞德里亞海海水清澄,卽使在較容易汚染的港口邊也清澈見底,美得令人嫉妒。 ▲克羅埃西亞另一個名為科楚拉的小島,傳說的馬可波羅故居,就在照片右邊的教堂尖塔旁。 ▲搭纜車到山上,俯瞰山腳下,被稱為「亞德里亞海之珠」的克羅埃西亞杜布尼克,照片中間明顯可見當年所建的厚實城牆,環繞整個古城,主要是防禦威尼斯人的攻擊。 ▲格魯日(Gruz),在杜布尼克老城西北方約兩公里處,海港內停滿大型郵輪,是杜布尼克的衛星都市,也是郵輪進出杜布尼克的港口,此艘為地中海郵輪(MSC)旗下的Sinfonia(交響樂號)。 ▲很有威尼斯風味的杜布尼克老城區港口。 ▲從城牆遠眺杜布尼克老城的史特拉敦(Stradum)大道。 ▲黑山的一處海水浴場,曾被CNN票選為歐洲最美的海岸,遠處小山坡上的房子,據稱有很多是俄羅斯富豪的別墅。 ▲黑山的科托灣(Kotor Bay),旖旎迷人,地中海郵輪(MSC)旗下的Musica(音樂號)正駛出海灣。

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |