字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/03/03 16:02:24瀏覽1577|回應0|推薦21 | |

|

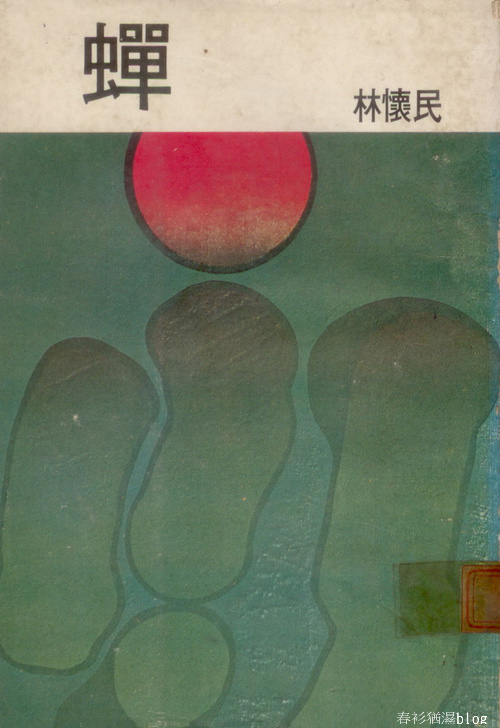

(一)刻劃五十年代年輕人 林懷民是民國五十年代台灣文壇中,最為活躍、傑出的小說家之一,他寫下了《變形虹》(台北:水牛,1968年9月初版)及《蟬》(台北:大地,1974年7月初版)二本小說集,可是民國六十年代以後,我們已看不到他發表小說,他似乎把全身的精力都投注到「雲門舞集」上了,而且舞得有聲有色,其表現傑出得令人驚豔,成為台灣文化界最受矚目的藝術工作者之一。但小說愛好者多麼希望,還能再看到他在小說界重放光芒。 由林懷民所發表的小說來看,故事性不高,敘述又偏重小說人物的心理、意識,然其特異、現代、感性、敏銳的文字,具有一股吸引人一直讀下去的魔力,並且讓所有讀者明白,他對於刻劃民國五十年代年輕人的精神、面貌的專注與努力 幾乎可以這麼說,林懷民絕大部分小說都在描寫民國五十年代年輕人的迷失、寂寞、虛無、飄泊、無依。台灣小說界中,為民國五十年代年輕人塑像最力者,當推林懷民。 (二)偏向病態 林懷民筆下的年輕人多偏向病態,一個個幾乎都徬徨、蒼白,他們遠離了光明,生活在灰黯之中,簡直不知道為什麼而活?生活的目標又是什麼? 「日子刻板、寂寞難以忍受,可怕而無奈,而這就是生活。只要你還要呼吸、吃飯,就得正視它。」(〈變形虹〉) 「你為什麼要死?……最好是什麼原因也沒有,只是厭倦了,對生活感到窒息。」(〈鬼月〉) 這些「衰老」的年輕人,說這樣無可奈何的話,的確叫人窒息。 當然他們也覺得和社會格格不入,中間有很大的隔閡,沒有人了解他們,進而憤世嫉俗: 「我不知我是不是快樂。某些人卻由我們嘻嘻哈哈的外在,自以為讀到我們的內心,肯定了我們膚淺的狂熱、不可救藥的無知和天生的劣根性。」(〈轉位的榴撻〉) 「人總要活下去,要活下去,你就要說大家希望你說的話,做希望你做的事。」(〈兩個男生在車上〉) 可是,他們對於自己的未來與前途是無能的,除了無聊的閒扯(在〈蟬〉中,甚至無聊到細數吃口香糖一分鐘嚼幾次?)、蹺課、戀愛、跳舞、遊蕩等等之外,又能做些什麼呢?他們讀大學已是「看人家唸,自己也跟著唸」,等到快畢業了,所面臨到的,最典型的就是「出路」問題,而林懷民的小說人物往往無所適從,像〈穿紅襯衫的男孩〉中的「我」想,「我自然明白他是問當完兵以後做什麼?可是,我不知道我要幹什麼?」如果答案是「出國」,他們馬上又會反問:出國又怎樣呢?〈星光燦爛〉中的劉思民也說:「我不知道我要什麼,能做什麼,也許我要孤孤寂寂過一輩子,其實我並不在乎這樣。」 這就是林懷民筆下民國五十年代的大學生,現在的大學生又如何呢?他們不也有著林懷民小說人物的普遍影子? (三)無法面對現實 大部分的年輕人就這樣迷迷糊糊、渾渾噩噩的生活,當然這些人並不承認這算是一種生活。其實,還有些人是想力圖振作的,像〈兩個男生在車上〉的「眼鏡」就說:「我早認了,想歸想,做歸做。好好把書唸通點,把自己的實力弄紮實點,其他都是自欺欺人。你蓋得再響,肚子沒貨,人家拿你當個鳥?」又如〈蟬〉中的莊世桓也意識到,不能老是這樣抱怨,那樣發牢騷,「總要—— You've got to do Something!」 最糟糕的是,有的人無法面對現實,竟想不開而自殺,以尋求解脫。如〈星光燦爛〉中的劉思民,家境好,什麼都不缺,才二十歲,又沒失戀,他卻認為「一切原來如此可怕、醜陋」,活著本就是一種「偉大」的騙局,他一天到晚嚷著要死,而且也真的認為快樂是不可能的,於是割腕自殺了。又,〈蟬〉中的范綽雄,也選擇自殺,他說:「生命就像一棒棉花糖,賣的人說好,看著好看,吃起來甜甜的,其實什麼也沒有,到頭來只剩一根髒竹片——」 (四)成功的時代寫實主義者 林懷民筆下這些徬徨蒼白的年輕人,處身於正是存在主義風行的台灣,但並不能說,有了存在主義才產生這些苦悶、迷失、虛無、飄泊的年輕人,因為,即使存在主義已成歷史名詞的今天,依然可以在許多大學生身上看到林懷民筆下人物似曾相識的影子。葉石濤先生在《變形虹》書序說,林懷民小說人物的所言所行,都算是「現代工業社會普遍的時代性的病態」。雖然林懷民的小說曾被誤解為一味沉迷於灰色的墮落,引起衛道者的責難,然而我們必須承認,他確是一位成功的時代寫實主義者,「他猶如一個溫度計,正確地反映、記錄下來這些時代的病態」。(葉石濤語) |

|

| ( 創作|文學賞析 ) |