字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

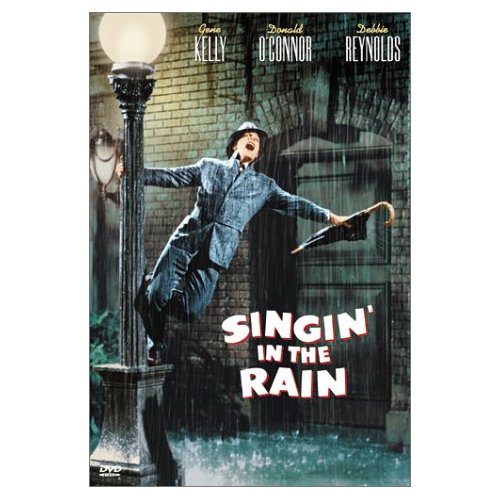

| 2011/12/10 02:21:49瀏覽499|回應0|推薦3 | |

然而正式放映時,果真在片場遇到的收音問題傾巢而出,像是演員聲音忽大忽小,道具音效異常,劇中的歌聲也變成了噪音,成了觀眾的笑柄,讓觀眾十分失望,在這可看出技術的革新,聲音同步問題的困境,但隨著這樣的困境克服後,成功地達到預期的效果,也證明了有聲電影時代的到來,已在好萊塢成了不變得事實。當然劇情不可能就這樣了結,前面談得是劇情中的歷史背景,結局刻意用音效同步及配音開了個玩笑,令人會心一笑。 劇中有許多歌舞方面,說實話在劇情前半部的歌舞鮮些貧乏,而到了後來似乎增添百老匯的元素,場景也狀觀起來,我喜歡「Singin' in the Rain」這段,當然也是本片的主要歌曲,在輕快的旋律中,男主角帶有磁性的聲音,所有雨滴都吸附如此漫妙的情感,水花也透徹無比,可見男主角的心情十分愉快,尤其鏡頭拉近拉遠的伸縮,及帶有弧度的攝影機運動,彷彿主角跳躍在五線譜上的音符,而歌曲一開始男主角請計程車司機走,似乎代表了將憂愁的事情一掃而空,能盡興的在這個天地,成了他的世界。 除此之外,其實《萬花嬉春》不僅勾勒無聲電影到有聲電影跨時代的變革浪潮,也巧妙地諷刺好萊烏影星或片商的弊病及虛假,如琳娜這角色根本沒有多好的歌聲,只能靠凱西來替她配音,但她靠著與媒體的關係及宣傳再大眾面前朔造了一個華麗的假象,有一幕是琳那再辦公室拿著報紙炫耀平面媒體給予她的頭銜而自視非凡,不僅可以看出琳娜的虛假,也可以看出媒體渲染大眾娛樂市場的權利,幾乎在資本主義建構的好萊烏體系當中,無比成了一種操控輿論的鐵腕,誰掌握了影視媒體就是其人的天下,但也可以看出,好萊烏帶動電影進入大眾(通俗)娛樂的市場,影視科技的進步威力無所匹敵,究竟電影的工業化對電影本質是好是壞,見仁見智。 我姑且好奇為什麼當時無聲電影進入有聲電影會有些人如此排斥?,在《萬花嬉春》此片中好萊烏首映有聲片的場合,眾人驚愕及似乎難以接受的表情,當然就影史上也是如此,俄國蒙太奇代表人物-艾森斯坦「尤其憎恨對白,他預言同步聲音會使電影退回其舞台劇的原點,認為其摧毀了剪輯的彈性,也扼殺電影的藝術」(《認識電影》焦雄屏 譯)當然「艾森斯坦的隱喻式剪接,因為需要時空的大幅跳接,如果每個鏡頭都有寫實的聲音,看起來就十分不偁。」也許艾森斯坦的擔心源自於對電影藝術及蒙太奇的堅持,但大眾的感官逼使藝術層次出現了扭曲及變質,融入市場吸引大量的資金來滋養片商成了一項重要的課題,曾有影評家笑稱好萊烏某些導演的電影稱為「爆米花電影」或「兒童電影」等等,只追求技術的革新但題材卻空洞乏味,或重複的題材拍了再拍,然而觀眾也見怪不怪了,不與大環境妥協,很難求其生存。 電影技術仍日新月異,視覺效果2D走向3D,賣座老片《鐵達尼號》都將游出海面成了2012的諾亞方舟,奇怪的是這樣視覺技術的變革似乎「在人們不再認為電影是藝術,而是種娛樂時」不再如此驚愕及難以接受,甚至期待的在《變形金剛》一降臨時,許多影城因負荷不了大批前來朝聖3D技術的觀眾而不停失火,技術的突破使電影題材及元素更增添其多元性,我想今日的「電影」已非昔日「電影」的定義,在變革的同時,也流失初衷的意義。 2011金馬影展 | 萬花嬉春 Singin' in the Rain↓ http://www.youtube.com/watch?v=b92NH3sMmF4&feature=g-hist |

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |