字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/06/26 09:29:38瀏覽972|回應0|推薦2 | |

八集短劇《我的阿勒泰》讓人們對北疆的大美風光心生歡喜。美的確有一種打動人的力量;而我們如何在美與不美共存的現實世界,實現救贖呢?

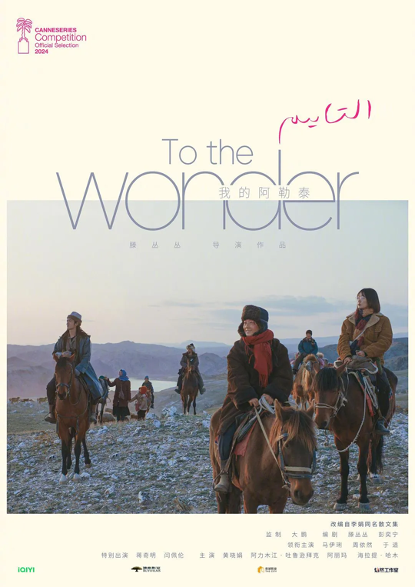

最近,八集短劇《我的阿勒泰》熱播。不少人被劇中展現的風土人情吸引,那北疆的大美風光更是讓人看了就心生歡喜。該劇根據李娟的散文集《我的阿勒泰》改編,講述了漢族少女李文秀在大城市裡追夢,結果碰了一鼻子灰,最後回到家鄉阿勒泰,終於找到了心靈歸屬的故事。 劇中,李文秀和媽媽還有年邁的奶奶,在新疆阿勒泰地區經營著一家小商店,他們隨著牧民的遷移腳步,在遼闊的牧區之間輾轉流徙。那些五彩斑斕的美好生活細節,在劇中就像一幅動人的畫卷,緩緩展開。

《我的阿勒泰》海報學習騎馬的樂趣,徜徉在白樺樹林中的樺意,參加鄉村舞會的歡聲笑語,過年時燃放的絢麗煙花,林中採摘木耳的新奇體驗,悠閒曬太陽的寧靜時光,小河邊撿拾瑪瑙石的驚喜......這一切,都讓人忍不住驚嘆阿勒泰的迷人魅力。當銀河、草甸、溪流、鮮花等美景一一鋪陳在觀眾面前,人們的心彷彿也跟著飛向了遙遠的北疆,陶醉在這片美麗而神奇的土地上。 《我的阿勒泰》裡的美讓人心生嚮往,這也讓人看到,美的確有一種力量,能夠打動人,讓人產生愉悅和驚歎。 生活中,我也在留意美:城中村廢棄的塑膠桶裡綻放的一朵花,人行道的裂縫間探出的一叢青草,鴿子身上飄落下來的一根輕盈羽毛。有時,當我漫步在公園,看到那些樹上的漿果,想像著它們能為南下在此暫歇的長途跋涉的候鳥提供能量,心中也會湧起一股莫名的喜悅。 陀思妥耶夫斯基寫到,世界將被美拯救,索忍尼辛在接受諾貝爾文學獎時也引用了這句話。在他們看來,美能夠將人從黑暗的困境中拯救出來。在電影大師阿巴斯·基亞羅斯塔米的經典之作《櫻桃的滋味》裡,那位標本製作師的故事真是讓人眼前一亮。他也曾是個悲觀厭世的人,打算在樹上了結此生。誰料,他卻在臨死前撿到了個「甜頭」——樹上掛滿了誘人的櫻桃。他忍不住嚐了一個,簡直是人間美味。接著又是一個,好吃得讓他都忘了自己原本要幹什麼。等到太陽升起,世界變得明亮而翠綠,他突然意識到:這世界還是美好的。於是,他從樹上跳下來,興沖沖地把剩下的櫻桃都撿起來,帶回家跟妻子兒女一起分享。一樹甜美的櫻桃,就這樣拯救了一個瀕臨絕望的生命。 前不久,參加了作家陳慧的新書分享會,對作家陳慧有些了解的讀者都知道,她也是一位在菜場擺攤的小販。分享會上,她提到古龍的名言:「一個人如果走投無路,想尋短見,就放他去菜市場。」她感慨地說,面對生活的艱難,正是在這樣一個充滿煙火氣的地方,她找到了活下去的勇氣和渴望。如今,她將自己在菜場的經歷寫進了新書《在菜場,在人間》,真實記錄了人間百態。雖然新書關注人間的破碎故事,但是她也希望從中挖掘人性中真善美的一面。她說:「書裡那些故事中,哪怕是一個人性的亮點,瞬間打動了讀者,那這個故事就有記錄下來的價值。文學的功能,是對美好生活、對真善美的捕捉與挽留,發現親情愛情友情之美,並能夠珍惜這些感情。」

《在菜場,在人間》,天津人民出版社從以上的敘述中,不難發現,美與不美共存是生活的常態。就如《我的阿勒泰》中,導演並沒有美化阿勒泰,她沒有把田園牧歌的生活加一層不真實的濾鏡,濾掉日常生活的瑣細和雜質。那裡的生活有它的不易,那裡的人和我們一樣要面對生活的美麗和粗糙,甚至醜陋。尤其片中,托肯丈夫喝酒死在下雪的那個夜晚,讓人看到死亡猙獰的一面。遷徙路上半夜睡覺時下起雨,李文秀和奶奶只好蓋著塑膠膜休息,這一幕也充滿辛酸和無奈。俯瞰一個地方的自然之美是輕鬆愜意的,能得到的也只是明信片般的印象,許多時候,現實生活的艱難困頓消解著人的生命,即便是美也拯救不了。 近日讀到台灣作家劉宸君的經歷。2017年,她與旅伴梁聖岳前往尼泊爾旅行,沿路上他們被美麗的高山風景吸引;然而不幸的是,有一次遇到罕見的大雪,他們受困於一個岩石洞穴,最終劉宸君因體力殆盡離世。劉宸君在寫給朋友的一封信裡寫到,在一個像天堂的地方,自己從未這麼貼近死亡。「我和聖岳原本都不是特別信神的人,但我們每天開始自創許多宗教儀式,試圖去得知自己命運的一點點。我們每天都處在盼望、恐懼、不安和偶爾的絕望之中,談論過去和未來都是痛苦的。」讀到這段文字,不禁唏噓。也讓我想到,自然界的美無法拯救人擺脫死亡的困境。 這裡不是否認和貶低美的價值,而是要意識到,世間的美吸引我們認識另外一種美,即美是一種指向真理的強大力量。20世紀傑出的美學家漢斯·烏爾斯·馮·巴爾塔薩(Hans Urs von Balthasar)深刻洞察到,人類並非僅憑理性便能洞察真正的真理之所在,而是唯有當我們沉醉於神聖之美,為之著迷時,方能逐漸領悟真理的奧秘。 巴爾塔薩生於1905年,成長於一個既顯貴又虔誠的家庭。他自幼展現出了非凡的鋼琴天賦,並廣泛涉獵文學與視覺藝術等多個領域。青年時期,他加入了耶穌會,委身信仰。巴爾塔薩深信,對待藝術的嚴肅態度應包含將世界視作一個展現創造者、創造者的恩典、創造者之美與創造者之善的聖地。其美學理念傳達著一種堅定的信念:只要我們敞開心扉,領略世界的美,便能在其中尋覓到創造者的蹤跡。美雖非創造者本身,然而,它卻能夠成為我們認識創造者的橋樑與媒介。 巴爾塔薩所推崇的美,並非僅限於外在的表像或感官的短暫愉悅。真正的美,在於我們的審美觀念在創造者的引導下得以重塑。在《主的榮耀》(The Glory of the Lord)一書中,巴爾塔薩深入探討許多挑戰我們原有美學觀念的內容,並不是完全否定這些觀念,而是對其提出挑戰和反思,並在此基礎上構建出一些我們可能從未想到過的美。而這種美的最高表現,便是十字架上的救主形象。儘管他遭受羞辱、鞭笞與釘刑,卻在這種看似「醜陋」的遭遇中,完美地表達了救贖之愛。這種愛,無疑是最美的存在。

救主通過十架更新了世界,即便如今我們仍在翹首期盼他的再次降臨,但我們的眼光被他更新了。那些真善美的事物,將使我們更加珍視他為世界帶來的美好,併為之心懷感恩。而我們自己也成了美的見證人,正如保羅所說,我們成了創造者的傑作,為要行美善之事(參弗2:10)。人們加入信仰群體的原因有很多,但從某種意義上說,他們首先被美的事物所觸動。我認識的一位姐妹,她正是在聽到唱詩班那純淨而感人的美妙音樂後,內心被深深觸動,進而踏上了追尋美好信仰的旅程。 猶太哲學家伊迪絲·施泰因(Edith Stein),也是現象學家埃德蒙德·胡塞爾(Edmund Husserl)的同事,她偶然讀到了聖女大德蘭(St.Teresa de Avila)的自傳,並對其產生了濃厚興趣。她迅速閱讀完畢,放下書本後,不禁發出讚歎:「這就是真理!」她被這位女性的美麗與生活所吸引,從中領悟到了人性的美好之源。伊迪絲意識到,只有真理才能讓人活出如此人性之美。伊迪絲後來也成了一名虔誠的信徒,服事大眾。 詩篇的作者邀請我們默想創造者的創造之美,驚歎於祂在我們生命中溫柔的護理,從而不斷讚美祂,在祂面前歡欣起舞。當我們欣然投身於這位榮耀創造者的懷抱時,也會樂意向世人宣告,祂就是眾美之源。 -END- 作者簡介 劉嘉 曾為老師,多年前深受《在永世裡拋擲一個身影》一書的影響,開始思考講台與書桌的服事。目前委身教會牧養和文字服事。 圖書推薦

《恩典不留白,下筆如有神》 -莫非 蘇文安 劉小臨著- 恩典故事前, 人人皆可 自許為作者, 書桌乃朝聖祭壇, 生活如展頁稿紙, 捕捉心中悸動, 描述看不見的你! 購買資訊: 台灣:橄欖華宣 https://www.cclm.com.tw/book/1931 北美:gcwmi622@gmail.com |

|

| ( 創作|散文 ) |