字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/05/24 11:33:30瀏覽3621|回應0|推薦60 | |

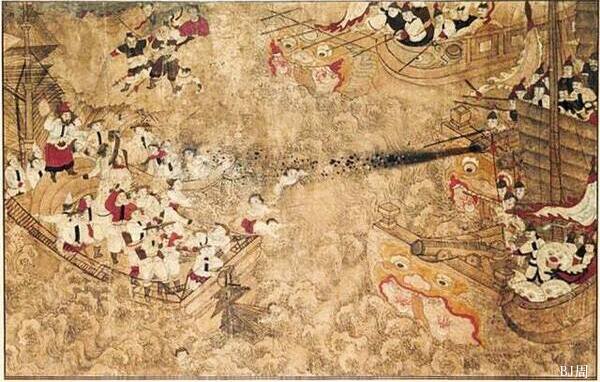

康熙二十二年(1683)施琅率兩萬兵馬和百餘船艦出征澎湖,擊潰鄭軍水師主力部隊,隨後進攻台灣。▲澎湖海戰圖▼清平定台灣凱旋圖(網路)

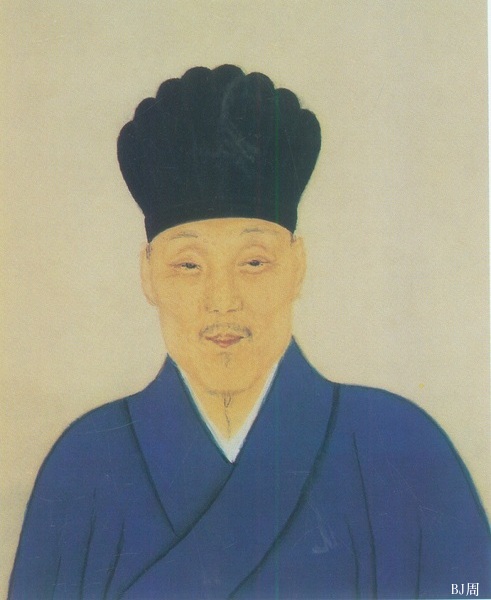

日前新聞報導輔仁大學舉辦520後情勢研析,淡江大學國際事務學院榮譽教授趙春山評估,大陸對臺將採施琅的「因剿寓撫」策略,即軍事威懾與經濟封鎖並用。 提出這點很有意思,大陸對臺手法好像從來沒有人引用施琅為例,難道是有特別的意涵?還是目前臺海局勢對照出類比情境? 有人可能會說「從前是滿清,現在是民國」,哪裡還一樣? 對,時空不同,但人的本質未變。看完本文,你就會訝異,原來我們還在同樣的思維和遊戲裡輪迴….. 大家都知道施琅是誰吧?也知道「因剿寓撫」的由來嗎? 鄭成功從荷蘭人手中收復臺灣之後,在臺420天就過世了,接著由其子鄭經、其孫鄭克塽領導的鄭氏集團,繼續在台與清朝長期對峙,成為臺灣史上漢人建立的第一個王朝。 說是王朝,其實鄭成功自始至終都沒有稱帝,而是其子鄭經上位後更定官制,以「東寧國王」自稱,下屬也都對鄭經稱「臣」上奏。 不過,鄭經對外仍然自稱「延平郡王」,使用「招討大將軍」的印信與「永曆」年號。 也許有人會問,搞得這麼曖昧,何不乾脆宣布建國獨立呢? ▲荷蘭佔據台南圖 ▼清代台南圖 (台南市立博物館) ▼第二代延平郡王 ∕ 東寧國王–鄭經

你當建國獨立跟吃花生米一樣嗎? 即使是在那個勿需國際承認的年頭,鄭經如果不打著反清復明的口號,拿什麼理由跟滿清對抗? 鄭成功在世時,率軍北伐三次出擊,都已經打到南京了,清順治帝也想溜回東北老家避難了,可惜最終還是功虧一簣為清軍所敗。 清軍雖然獲勝,卻也付出了相當大的代價,水師幾乎損失殆盡,各地調集八旗兵折損過半。清朝於是意識到南明鄭軍是勁敵,不能放任坐大。 但清軍是馬背上的民族,根本沒有什麼海軍人才,也沒有應對海域武力衝突的經驗,對付嫻熟海戰的鄭氏集團,硬的不行,那就來軟的試試? 清朝皇帝從順治到康熙,與明鄭三代,進行了多次和談,都沒有成功。失敗的一個主要原因,就是「統獨問題」。

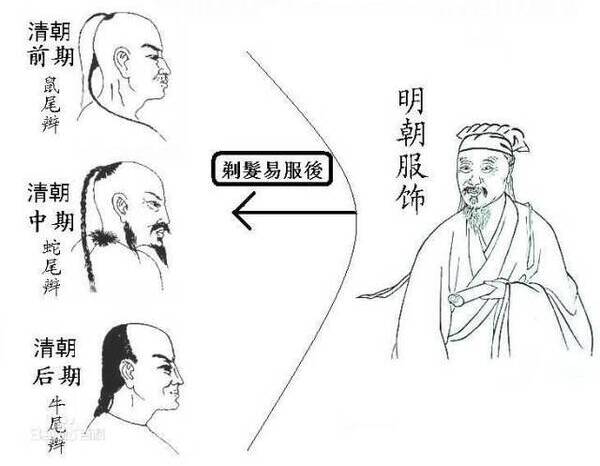

順治帝(上圖)勸降鄭成功,願意封鄭成功為海澄公,並且把漳州、潮州、惠州、與泉州四府的兵權和領海之權交給鄭成功。 鄭成功反向順治索取南方三省,做為他的屬地,並且要求比照高麗與朝鮮模式,不剃髮易服,形同獨立王國。 鄭成功提出這個“兩國論”的條件,清朝當然無法同意,談判因此破裂。 到了鄭經繼位,清朝換成康熙來和談,雖然為了實現和平統一,康熙做出了若干讓步,如同意鄭氏集團不登岸的條件,允許其世代留守臺灣,不觸動鄭家在臺灣的統治地位。 然而,鄭經依然提出“依朝鮮例”,堅持臺灣是「於版圖疆域之外,別立乾坤」,又說臺灣「遠在海外,與版圖渺不相涉」。 鄭經還寫信給他在北京的舅舅說:「倘清朝以海濱為虞,蒼生爲念,能以外國之禮見待,互市通好,息兵安民,則甥亦不憚聽從。」 意思就是,如果滿清願意接受《一邊一國》的關係,雙方互市通好,息兵安民,那就好談。 但康熙帝也有看法,他表示鄭經是中國人,不同朝鮮本來就是外國,所以為表臺灣歸順之心,民衆必須剃髮。 你看,剃不剃頭髮,竟然是一個象徵主權的關鍵?!

▲清朝的髮型…唉,想得出來也不簡單 ▼沒有飛機的時代,台灣是海上商貿的門戶,也是一個連結東北亞和東南亞的紐帶,難怪中外都想佔有它 後世專家研析雙方談不攏的原因,一是鄭氏海商集團的心態與牟利,大於日漸淡薄的國家意識。二是臺灣海峽的軍事屏障,以及鄭氏集團的水師戰力,都讓清軍出兵卻步而讓鄭氏王朝有恃無恐。 與此同時,鄭經又一面與日本交好,加強雙方貿易關係;一面與英國簽訂條約,由英國幫助鄭軍訓練砲兵,並從英國獲得火藥和兵器。(那時還沒有美國的影子) 換句話說,鄭經並無迫切理由必須與清朝達成和議。 何況清康熙初年爆發「三藩之亂」,清朝烽火燎原,哪顧得上解決臺灣問題? 簡介一下,清兵入關滅明,不遺餘力拉攏明朝軍領效力,按照降清順序封賞了最有功勞的五位,他們是— 孔有德(定南王)、耿仲明(懷順王)、尚可喜(平南王)、吳三桂(平西王)、 孫可望(義王)。 五位漢王當中,孔有德先亡,身後無人世襲王爵;孫可望死亡後,子孫遭到「嗣後不必承襲」的撤爵決定。 剩下三王世稱三藩,他們在西南領地掌握軍事、外交、經濟大權,割據一方擁兵日重,政治權力凌駕於朝廷之上,尤其「天下財賦,半耗於三藩」,成了尾大不掉之勢。

1673年狠角色上場!年輕氣盛的康熙帝(上圖)殺鰲拜親政,整頓軍政後宣布撤藩,但連南明永曆帝都敢下手絞殺的吳三桂豈肯乖乖聽命? 於是,吳三桂聯合尚可喜(尚之信之子)、耿精忠(耿仲明之孫)起兵造反,「三藩之亂」遂成為清朝歷史上長達八年的平叛歷程。 麻煩的是,「三藩之亂」還結合了廣西的孫延齡、臺灣的明鄭政權等反清勢力,一時之間叛軍聲勢浩大,直指四川與湖南等地。 好,你有耐性看到這裡,應該看出了一點端倪,那就是清朝對臺灣,其實有點消極被動。明鄭這股反清勢力,對清朝來說,不若三藩之亂是所有大事的重中之重,卻也是根不能不拔的在背芒刺。 這時,明鄭王朝的剋星–施琅(下圖),就成了推清朝攻取臺灣的一把手。

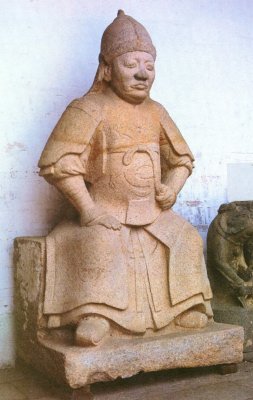

▲施琅雕像(故宮)▼施琅(中坐者)與一群達官貴人在海邊(網路) 施琅原是鄭芝龍的部屬,為人膽識機智,他跟隨鄭芝龍降清後,受封總兵率部南下廣東與抗清派交戰,多次立下戰功。後來與上司李成棟關係不好,鄭成功在招納鄭芝龍的舊部屬時,他又投入抗清行列。 請注意,施琅棄清投鄭並非對清朝不滿,而是對上司李成棟不滿。李成棟也是一個在降清叛清之間遊走不定的漢人投機分子。 所以,比起鄭成功堅定反清復明的立場,施琅並沒有忠孝節義的抱負,這便形成施琅與鄭成功在政治態度上,以及在戰略上的不同基調。 其次,鄭成功的個性比較偏激,這跟他的一生經歷有關,他為了杜悠悠之口,不惜下令殺死兒子小妾,反映在治軍上就格外嚴謹,而且為了解決鄭家軍內部各種矛盾衝突,他必須作為"鐵血統帥"。 ▲鄭成功圖像與他的字帖(台南市立博物館) ▼ 施琅這個人,才能卓越是事實,可也恃才而驕,與鄭家部隊多位將領不合,又往往與鄭成功用兵意見相左,雖然施琅富有韜略,然而屢屢犯上的態度,終致招來猜忌,施琅對清廷主和思想與鄭成功更是大相逕庭。 後來發生「曾德事件」,施琅公然違背鄭成功的命令而擅自殺人,刺激鄭成功斷定施琅將要叛變謀反,擒拿誅殺了施琅全家,逼得施琅出逃再次降清,自此參與清軍對鄭軍的進攻和招撫。 康熙原先只想與鄭經和談,而無意征戰,施琅屢屢上書請攻臺灣,結果1664至1666年間,施琅兩次帶兵攻臺,都遇到颱風無功而返,康熙帝就把他撤職調到北京為內大臣,施琅此時潦倒不堪,還要依靠妻子在北京當女紅裁縫貼補家用。 熬到鄭經也過世了,臺灣一干宗室將領發動「東寧政變」,殺害鄭經長子鄭克𡒉,擁立次子鄭克塽為王。鄭氏集團的大權漸漸旁落昏臣手中,民心逐漸渙散,明鄭政權也快速走向衰亡。

▲第三代延平郡王鄭克塽 ▼助施琅翻身的李光地

康熙於是對臣子們說:「(臺灣)首渠既除,餘黨彼此猜疑,各不相下,眾皆離心,乘此撲滅甚易,進剿機宜,不可停止。」 清廷大學士李光地便上書攻台條件成熟,保薦施琅領軍,康熙帝採納建議,授施琅福建水師提督,施琅才又積極進行攻討明鄭的部署準備。 這位幫施琅鹹魚翻身的李光地是誰呢? 從漢人角度來看,他是一位賣友求榮,又沒有民族節操的偽君子;但從清人角度來看,他是謹慎清勤,始終一節,學問淵博的一代完人。 你看,好複雜,想起刀郎唱的《羅煞海市》:「他言說馬戶驢又鳥雞,到底那馬戶是驢,還是驢是又鳥雞,那驢是雞那個雞是驢,那雞是驢那個驢是雞,那馬戶又鳥,是我們人類根本的問題。」 清朝平定了三藩之亂後,也結束了過去對臺和談的辦法,改變以往放棄沿海、守衛內陸的防禦方略,建立起一支精銳善戰的水師勁旅(下圖),分別部署在金門、厦門、海壇島等,隨時準備對臺灣鄭氏集團發動軍事行動。

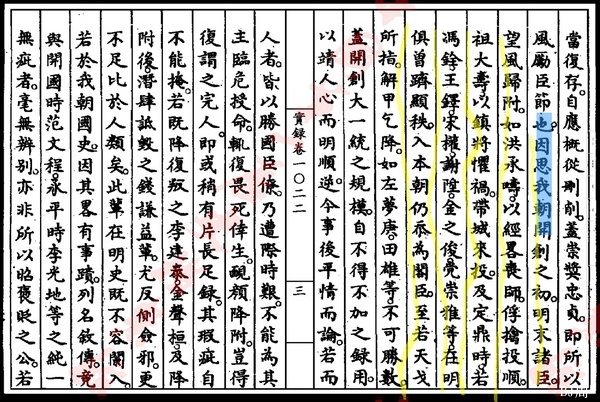

「因剿寓撫」這一戰略方針,便是施琅於康熙七年上疏朝廷所提出的。其核心主張是以戰逼和,以軍事手段解決臺灣的政治問題。 這一方案分成三個步驟:首先攻佔澎湖,扼制當時臺灣與外界聯繫的主要海上通道;占領澎湖後,派遣使者赴臺和談,迫使鄭氏集團向清朝投誠,若和談失敗,以清軍主力艦隊直攻臺灣政治中心(今臺灣臺南市),同時派出兩支快速艦隊,一支向南封鎖打狗港(今臺灣高雄港),一支向北封鎖蚊港(今臺灣臺南縣西南),使首尾不能相顧。 在控制了臺灣進出的主要港口水道之後,對臺灣實施圍困,並派人進一步招降鄭氏集團,或促使其内部發生激變,不戰而敗。如仍不能達到目的,則對臺灣實施登陸作戰。先掃清城市以外、村落之間的鄭軍,再攻取鄭軍困守的孤城,最後武力奪取整個臺灣島,徹底消滅鄭氏集團。 你如果有興趣,可以去細讀施琅指揮澎湖之戰的過程。最後清軍以較小的代價,取得了全殲鄭軍主力。 接著按照「因剿寓撫」的方案,迫使鄭氏集團於康熙二十二年七月五日完全接受了清政府的和談條件。 七月十三日,施琅率領清軍在臺灣登陸,接管了臺灣全境。

▲清朝平定臺灣戰圖 ▼施琅的《恭陳臺灣棄留疏》 可是,清軍克臺後,對於是否加以經營,居然朝議未決長達八個月,原因是康熙視臺灣為海盜淵藪之地,進攻臺灣只是為了解決明鄭政權的存在,若是再將臺灣收入版圖,無異要加重國庫財政上的負擔。 但千辛萬苦一路走來的施琅,不願任其心血戰果白白浪費,他三度上疏請示臺灣的棄留問題,力陳保有臺灣的重要性。加上李光地也在旁遊說,終使康熙帝決定繼續經營臺灣。 因此,施琅因收復臺灣有功,授靖海將軍,封靖海侯,負責治理臺灣。於是,施琅成為平定臺灣最大的實質受益者,施琅家族直接接收鄭氏家族和官兵的產業,而且不報稅、不上交。 施琅大肆搜刮民財的說法,在首任諸羅(嘉義)知縣季麟光給當時閩浙總督王國安的密告中曾經提到。後來,由於臺灣武官侵占老百姓土地收租現象嚴重,乾隆帝下旨命布政史高山督查此案,結果發現在諸多侵占良田的官員中,以施琅為最多,共計14250畝,占總數的63%。 近代學者考據荷蘭史料也發現,施琅主張留下臺灣有其私心,他想在荷蘭爭取臺灣之際,說服清廷維持海禁,好鞏固福建海商壟斷中國對外貿易,從中得利。 因此,不論施琅為統一臺灣做出多大貢獻,也不管施琅治臺功績超越鄭氏家族,施琅在臺灣並沒有得到太多的敬重。 ▲全台唯一供奉施琅的六合境油行尾福德爺廟,廟中有祭祀施琅的神像▼ 今天全臺的鄭成功廟超過三百間,供奉施琅的廟只有一間,那就是在城隍街42號的六合境油行尾福德爺廟,廟中有祭祀施琅的神像。 我在廟裡跟管理員聊起來,得知廟裡供奉的福德爺(土地公),說是施琅登臺時帶過來的。施琅在民國七十五年時,還向廟公托夢,也親自降駕指示,所以廟方特別雕塑了施琅將軍的金身奉祀。 雖然故事來龍去脈對不上歷史時間,但信者恆信、不信者恆不信。重點是,臺灣人敬重的仍是敗將鄭成功,而不是最後的勝利者施琅。 就連乾隆時期,清朝設立紫光閣功臣像,在鎮壓臺灣抗清勢力的二十功臣像中,偏偏没有最重要的功臣施琅。 尤其諷刺的是,乾隆上臺之後,對歷史人物進行大規模重新定位,他把120個投降的明軍將領列入《貳臣傳》。 你要知道清軍入關,為了鞏固清朝的統治,洪承疇的功勞極大,他也是清朝首位漢人大學士。可是乾隆帝在《貳臣傳》中羞辱洪說:「不能為其主臨危授命,輒復畏死刑生,靦顏降附,豈得復謂之完人」。 那為什麼施琅降清叛清又降清,沒有被列入《貳臣傳》呢?

▲鄙視明軍降清的乾隆帝▼《貳臣傳》中羞辱洪承疇望風歸附

我認為施琅是鄭成功部屬,而不是南明皇帝的將領,如果將施琅歸入《貳臣傳》,無異承認明鄭是正統的官方勢力,而非殘餘的逆賊勢力。而且明鄭對外始終沒有稱帝,如果把施琅算成貳臣,形同承認明鄭建國獨立。 總之,施琅雖然沒有被列入《貳臣傳》,他也不在平定臺灣二十功臣當中。道理很簡單,乾隆骨子裡,非常鄙視投降變節的漢人明軍。 乾隆曾說「開創大一統之規模,自不得不加之錄用,以靖人心而明順逆。」也就是說,大清建國之初,為了統一大業,不得不接納投降依附的人,可是清廷也心知肚明,這些“漢奸”終究是靠不住的。 乾隆編撰《貳臣傳》,便是為了提醒大清文臣武將銘記在心,變節降敵是可恥的,就算一時權傾,終將落得千秋唾罵。 那麼,施琅究竟是為清朝統一臺灣的英雄?還是乾隆與明漢眼中的兩邊不是人?就請看官你自行評判吧。 歷史有時不忍卒讀,但是讀完本文,你有沒有一種跨越時空的熟悉感?四百年前的臺海兩岸紛紛擾擾,彷彿又在眼前歷史重演? 【後記】大陸東部戰區宣布5月23至24日在台灣海峽,台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊,以陸海空開展聯合「聯合利劍-2024A」演習。 府城謎踪五》鄭成功在金門的那些事 府城謎踪四》祕密結社「天地會」在台南創立? 府城謎踪三》鄭成功與大順軍之謎 府城謎踪二》鄭成功古蹟沒說的後世如何 府城謎踪一》400年來的鹿耳門港道 |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |