當我們住在大福里的修車場宿舍時,因為房子小,沒有真正的書桌,姐姐們常把床鋪當桌子,端個小椅子在床前做功課。有時寫毛筆字,一不注意就把墨跡留在床單上。

修車場距台南機場近,叔叔伯伯們晚上來不及回單身宿舍時,常在我們家借住一宿。

有一天晚上,兩位叔叔半夜來敲門。他們剛從一個舞會出來,第二天要開車去岡山參加另一個叔叔的婚禮,住我們家比進出營房方便。

媽媽那時懷著弟弟,晚上睡不好。她聽到敲門聲,披衣起床。小房間裡只有一盞小燈,看不清楚。她瞥見床上有污跡,責怪大姐「寫毛筆字又不小心,把床鋪搞髒了。」

打開前門時,她隨手扭開大燈,爸爸這時才醒過來。媽媽走回房間,看清楚床上不是墨跡,而是血跡。她嚇了一跳,跟爸爸說:

「跟鈞綬說車子不要熄火,我馬上要去醫院。」

爸爸還迷迷糊糊,問:「幹甚麼?」

媽媽說:「來撒了,來撒了!」(湖南話的來了來了,意思更急迫)。

爸爸立刻出去和熊叔叔打招呼,同時媽媽急著收拾衣物。

石叔叔進來說:「哪有這麼巧?」但看媽媽的樣子,知道不是開玩笑。

於是熊叔叔開車,和爸爸一起送媽媽去空軍醫院,石叔叔留在家裡陪我們。

天亮以前,我們家添了一個小弟弟。

媽媽生弟弟時,因為動了一個手術,需要在醫院住一兩星期。爸爸要上班,姐姐們上小學,哥哥上幼稚園,只有我無處可去。

大姐帶我上了幾天學,她和旁邊的同學把椅子拼起來,讓我坐中間。據說椅子夾屁股,我開始哭鬧,老師告訴大姐:「不可以帶妳妹妹來上學。」

我又跟著哥哥去上幼稚園。這比較有意思,因為上課就是畫圖唱歌,還有點心吃。放了學爸爸來接我們回家,煮好中飯他再去上班。有時爸爸沒來,鄰近的韓媽媽會接我們去他們家。

韓伯伯是爸爸的同學,高大英俊;韓媽媽聲音和笑容都甜美。他們有一女一兒,兒子跟哥哥同年,而且脾氣溫和,我隨著他們玩不會被欺負。

這樣跟著姐姐哥哥塗塗寫寫,到媽媽出院時發現我已經會寫「字」了。其實只是把筆劃湊在一起,成不成字倒不一定。

弟弟出生以後,媽媽得花比較多時間照顧他,我成了哥哥的小跟班,他做甚麼我就跟著學,也更常去幼稚園「旁聽」。

哥哥在幼稚園畢業典禮上代表中班歡送畢業生,在家練習一篇短短的講稿。每次他一講完我就走到他原先站的位置,也鞠個躬說:

「國位老師,國位同學」(學爸爸的口音),引得爸媽和姐姐大笑。

那時不懂為什麼爸爸說「國位」,哥哥姐姐卻要說「各位」。

哥哥歡送畢業生,自己也跳級畢業了。大同國校一年級的導師跟爸媽很熟,是爸爸另一位同學的太太。她見哥哥已經會讀會寫,認為可以上一年級了,讓他提早就讀。於是我也旁聽到一年級。

那時校舍不夠,一年級的教室是用竹子搭起來的。哥哥的位子靠前面,教室裡有個風琴。可能他們在準備遊藝會節目,下課後哥哥和幾個男生站到講台兩側唱歌,老師彈琴,一個長辮子的女生在講台上跳舞,我好羨慕那個女生。

因為我很早會寫字,變成家裡一「寶」。姐姐哥哥的同學來玩時,「看妳妹妹寫字」變成一個餘興節目。

除了寫字,也學著畫娃娃。一開始我畫的娃娃十個手指頭和十個腳趾頭一個不少。後來大姐大概覺得太土,告訴我:

「畫人的時候,手指頭不一定都打開,只要畫大拇指和另外四個指頭(併在一起)就可以了。腳上只要畫鞋子,不要畫腳趾頭。」還畫個樣子讓我模仿,這就是我最早的「美術」課。

爸媽對姐姐哥哥的功課要求嚴。放假時除了學校作業,還要他們練毛筆字、寫作文。我在旁邊也跟著寫我的「故事」。只是有太多字不會寫,每次去問他們,不見得都樂意教。後來我決定自己「造字」(那時還不知道倉頡),寫不出來時就自己寫幾筆,決定那是甚麼「字」。可是寫到後面要用同一個字時,卻忘了前面是怎麼「造」的。經過幾次,發現還是要寫真正的字。

我注意到哥哥的作業,一個字要寫一整行,也跟著這麼做。印象最清楚的是學到「媽」字怎麼寫,練習了一整頁。可是又自作主張,依我當時的「審美」觀點,在右下方的橫勾畫得太大時,裡面多寫一點;橫勾裡空間不夠時,就只寫三點。

寫完以後,我得意的拿給媽媽看。她笑說:

「那個勾勾裡只可以有四點,不能多也不能少。」

從此以後,只要我想學,媽媽就教我寫字,特別是筆順。

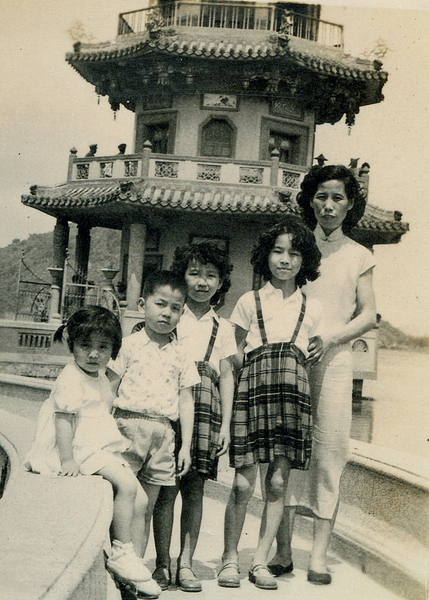

空軍辦郊遊去大貝湖和春秋閣,這是在春秋閣照的。我只記得池塘裡的烏龜。

|

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大