字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2009/03/13 02:05:01瀏覽4924|回應0|推薦5 | |

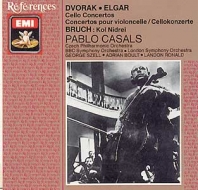

德國作曲家布魯赫的作品流傳至今,尚為後人稱頌並演奏的有他的三首《交響曲》、《小提琴協奏曲》(特別是g小調的第一號)、《蘇格蘭幻想曲》和《晚禱》等,雖然身處十九世紀德國浪漫時期,其成就卻無法繼孟德爾頌之後成為德國另一位浪漫派大師,這或許是因為他著重在指揮和教學上,以及他作品的異國傾向和德國一貫的「正統」無法銜接所致,不過他音樂中所散發出來濃厚的浪漫氣氛,和他旋律獨特的感傷美,以及豐富的情感和壯麗的管絃樂,使他雖然不是「偉大」的作曲家,卻是最受歡迎的作曲家。布魯赫生於一八三八年德國科隆,父親服務於政府部門,音樂啟蒙則來自歌唱家的母親,他在波昂接受短暫的音樂理論訓練之後,隨即開始作曲,十四歲便以一首交響曲獲得四年的法蘭克福「莫札特獎學金」,期間並在科隆隨當時著名的席勒(Ferdinand Hiller)和藍乃克(Carl Heinrich Reinecke)等作曲家學習,他的第一部獨幕歌劇《戲弄、狡猾與復仇》在他二十歲那一年在科隆上演,他在當地教一陣子書之後便四處旅行,於一八六二年定居曼海姆,在此地他完成了第一部大型合唱曲《Frithjof》,並漸漸打開知名度,第二部歌劇《羅蕾萊》於次年完成,此劇是他根據作家蓋貝爾(Emanuel Geibel),原來是為孟德爾頌而作的劇本寫成的。一八六五年布魯赫在科布林士(Koblenz)出任演奏協會指揮,兩年後再赴紹令吉亞(Thuringia)擔任舒瓦玆貝格-遜德斯豪森的宮廷樂隊長,一八七二年在柏林完成他的第三部,也是最後一部歌劇《赫米溫妮》,接著又在萊因地、波昂等地停留,他也曾經遠渡倫敦擔任客席指揮,和薩拉沙泰合作他的《第一號小提琴協奏曲》,並且於一八八一年接下利物浦愛樂指揮職務,不過由於布魯赫的缺乏幽默感、傲慢、自大而且嚴厲的態度,無法獲得團員的認同最後弄得不歡而散。布魯赫於一八九一年以後定居柏林,就任柏林藝術學院作曲教授職位,在該院開作曲大師班達二十年之久,期間並曾榮獲劍橋、布雷斯勞和柏林等各大學授予的名譽博士學位,一九一○年退休之後居住在柏林近郊,於一九二○年以八十二歲高齡逝世。布魯赫除了上述著名的作品外,他還寫有少許的室內樂和鋼琴曲,他並且是一位非常活躍的合唱曲作曲家,包括世俗和宗教合唱,其中著名的作品有敘事歌《美麗的愛倫》、《歐杜塞斯》、《希伯萊之歌》、《火之十字架》等,不過這些在當時被讚譽有加的合唱曲,現在大都被淡忘殆盡,其地位也被他優美動人的器樂曲所取代。 布魯赫著名的《晚禱》,作品四十七,是為大提琴和管絃樂而寫,這是一首將希伯萊的古老聖歌《晚禱》的原來旋律加以變奏的幻想曲,此旋律是猶太教晚禱贖罪時在教堂裡所唱的聖歌,「Kol Nidrei」原意是「神之日」,是一首富有濃厚的宗教色彩而且十分神聖的歌曲,此曲寫於他任職利物浦愛樂前後,大約是一八八○年左右,之前布魯赫並未曾為大提琴寫過曲子,他是應當時著名的猶太大提琴演奏家,布拉姆斯的好友豪斯曼(Robert Hausmann)之邀而作,布魯赫於是將曾經在柏林的一個猶太合唱協會裡,和他們共事時聽到的這個旋律加以變奏寫成,後來他也將這首《晚禱》編成小提琴和管絃樂版,以及其他樂器組合的版本,像是中提琴和鋼琴、鋼琴和小風琴、大提琴和管風琴以及鋼琴和管風琴的獨奏版等,這個作品充滿感人的宗教情操,優美感傷的旋律尤其吸引人,所以直到今天仍是布魯赫作品中最受歡迎的曲子之一,更是每一位大提琴家必備的演奏曲目。此曲分為兩個部分,第一部分是d小調不太慢的慢版,開始由絃樂和木管的一段平靜的導引,大提琴以「贖罪」的心奏起這段彌漫哀傷的古老希伯萊之歌,在豐富的管絃樂莊嚴的旋律和大提琴抑揚的對話中,情緒漸漸上揚,由甜美而感傷的合奏開始進入D大調稍微激動的第二部份,這仍然是一首誠摯而感動的頌歌,曲子在變奏旋律中最後在大提琴神聖而高亢的歌聲中結束。這首曲子由於宗教意味很濃,如果用過於浪漫的手法來詮釋,恐怕會破壞了原曲聖潔的特質,幾位年輕的演奏家過於個性的表現,或黏膩的琴聲無端將曲子推向悽慘的深淵,相信此曲是無法負荷如此的詮釋,富尼葉和卡薩爾斯的版本之所以是筆者優先的選擇,是在於他們將內在的成長和宗教情操相互結合,而作出真誠且深刻的演奏。 |

|

| ( 創作|其他 ) |