字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/02/17 14:40:15瀏覽2874|回應0|推薦47 | |

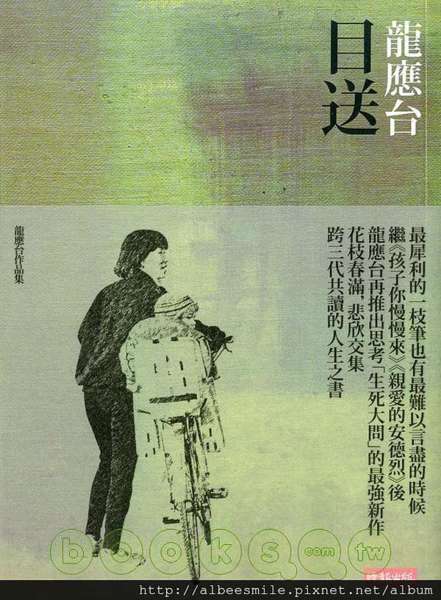

閒閒來讀冊(三):《龍應台-目送》 #整理/魏世賢 前言 龍應台,1952年出生於高雄大寮。1974年畢業於國立成功大學外文系後,赴美國求學,獲美國堪薩斯州立大學英美文學博士學位。曾擔任台北市首任文化局局長和中華民國首任文化部部長。 1966年,龍應台的父親被分派到茄萣分駐所擔任巡佐,一家人從苗栗苑裡遷至高雄縣茄萣鄉漁村,那時她十四歲,一直到大學畢業廿二歲才離開。龍應台說,茄萣是她童年成長的故鄉之一,人生許多啟蒙與回憶,都和這片土地有關。做為漁村長大的小孩,她深刻了解偏鄉漁村居民的善良、真誠,與生活的困頓。成長的環境,塑造龍應台悲天憫人的情懷。 《目送》是一本深邃、憂傷,卻是美麗的情感文集。七十四篇散文,寫父親的死亡、母親的衰老、兒子的離別、兄弟攜手共行,朋友的牽掛;寫自己的失敗和脆弱-----。述説著生命中的悲歡離合,感人至深。 文中有很多值得讀者們深思的人生哲理,而最能打動讀者的便是這句:「我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。」

《目送》佳文共享 ◇我看見早晨淺淺的陽光裡,一個老婆婆弓著腰走下石階,上百層的寬闊石階氣派萬千,像山一樣高,她的身影柔弱如稻草;我看見一隻花貓斜躺在一截頹唐廢棄的斷牆下,牽牛花開出一片濃青豔紫繽紛,花貓無所謂地伸了伸懶腰;夜色朦朧裡,我看見路燈,把人行道上變電箱的影子胡亂射在一面工地白牆上,跟路樹婆娑的枝影虛實交錯掩映,看起來就像羅蜜歐對著茱麗葉低唱情歌的那個陽台。每一個被我「看見」的瞬間剎那,都被我採下,而採下的每一個當時,我都感受到一種「美」的逼迫,因為每一個當時,都稍縱即逝;稍縱,即逝。

◇曾經相信過愛情,後來知道,原來愛情必須轉化為親情才可能持久,但是轉化為親情的愛情,猶如化入杯水中的冰塊──它還是那玲瓏剔透的冰塊嗎?

◇鄉下孩子的世界單純而美好。學校外面有野溪,被濃密的熱帶植物沿岸覆蓋,莓果的香甜氣息混在空氣裡,令人充滿莫名的幸福感。溪水清澈如許,赤足其中,低頭便可見透明的細蝦和黑油油的蝌蚪在石頭間遊走。羽毛豔麗的大鳥在蓊鬱的樹叢裡忽隱忽現,發出古老而神祕的叫聲。頭髮裡黏著野草,帶著一身泥土氣,提著鞋,褲腳半捲,走進學校,遠遠就看見教室外一排鳳凰木,在七月的暑氣裡,滿樹紅花,一片斑斕。蟬,開始鳴起。

◇很多很多的孩子,在操場上等候上課的第一聲鈴響。小小的手,圈在爸爸的、媽媽的手心裡,怯怯的眼神,打量著周遭。他們是幼稚園的畢業生,但是他們還不知道一個定律:一件事情的畢業,永遠是另一件事情的開啟。鈴聲一響,頓時人影錯雜,奔往不同方向,但是在那麼多穿梭紛亂的人群裡,我無比清楚地看著自己孩子的背影--就好像在一百個嬰兒同時哭聲大作時,你仍舊能夠準確聽出自己那一個的位置。華安背著一個五顏六色的書包往前走,但是他不斷地回頭,好像穿越一條無邊無際的時空長河,他的視線和我凝望的眼光隔空交會。我看著他瘦小的背影消失在門裡。

◇朦矓的時候,窗外絲緞般的梔子花香,就幽幽飄進半睡半醒的眼睫裡。帳裡帳外都是一個溫暖而安心的世界,那是家。梔子花還開著,只是在黃昏的陽光裡看它,怎麼看都覺得淒清。晚上,你把滾熱的牛奶擱在書桌上,孩子從作業堆裡抬頭看你一眼,不說話,只是笑了一下。你覺得,好像突然聞到梔子花幽幽的香氣。

◇他在長長的行列裡,等候護照檢驗;我就站在外面,用眼睛跟著他的背影一寸一寸往前挪。終於輪到他,在海關窗口停留片刻,然後拿回護照,閃入一扇門,倏乎不見。我一直在等候,等候他消失前的回頭一瞥。但是他沒有,一次都沒有。現在他二十一歲,上的大學,正好是我教課的大學。但即使是同路,他也不願搭我的車。即使同車,他戴上耳機──只有一個人能聽的音樂,是一扇緊閉的門。有時他在對街等候公車,我從高樓的窗口往下看:一個高高瘦瘦的青年,眼睛望向灰色的海;我只能想像,他的內在世界和我的一樣波濤深邃,但是,我進不去。一會兒公車來了,擋住了他的身影。車子開走,一條空蕩蕩的街,只立著一只郵筒。

◇我慢慢地、慢慢地瞭解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。

◇博士學位讀完之後,我回台灣教書。到大學報到第一天,父親用他那輛運送飼料的廉價小貨車長途送我。到了我才發覺,他沒開到大學正門口,而是停在側門的窄巷邊。卸下行李之後,他爬回車內,準備回去,明明啟動了引擎,卻又搖下車窗,頭伸出來說:「女兒,爸爸覺得很對不起你,這種車子實在不是送大學教授的車子。」我看著他的小貨車小心地倒車,然後噗噗駛出巷口,留下一團黑煙。直到車子轉彎看不見了,我還站在那裡,一口皮箱旁。 ◇中年人的滄桑中,總有一種無言的傷痛。目送生命的逝去,目送生命的遠行,卻只能目送,無法挽留。

◇房子靜悄悄的,時間是一隻藏在黑暗中的溫柔的手,在你一出神一恍惚之間,物走星移。九十三歲的眼睛和四歲,竟是同一雙眼睛?靈魂裡,還是那看<史記>的孩子、深情而憂鬱的青年?在病房裡,握起他仍舊溫暖的手,我深深彎下;眼淚滴在他手背上。江南的孩子啊,帶著我們的不捨和眼淚,你上路吧。如果這個世界這個世紀的種種殘忍和粗暴不曾嚇著你,此去的路上也只有清風明月細浪拍岸了。不是漸行漸遠,而是有一天終要重逢;你的名字,清楚地留在世紀的史記裡。

◇修行的路總是孤獨的,因為智慧必然來自孤獨。所謂了解,就是知道對方心靈最深的地方的痛處,痛在哪裡。太疼的傷口,你不敢去觸碰;太深的憂傷,你不敢去安慰;太殘酷的殘酷,有時候,你不敢去注視。

◇有時候,我們問:母親也走了以後,你我還會這樣相聚嗎?我們會不會像風中轉蓬一樣,各自滾向渺茫,相忘於人生的荒漠?南美洲有一種樹,雨樹,樹冠巨大圓滿如罩鐘,從樹冠一端到另一端可以有三十公尺之遙。陰天或夜間,細葉合攏,雨,直直自葉隙落下,所以葉冠雖巨大且密,樹底的小草,卻茵茵然蔥綠。兄弟,不是永不交叉的鐵軌,倒像同一株雨樹上的枝葉,雖然隔開三十公尺,但是同樹同根,日開夜闔,看同一場雨直直落地,與樹雨共老,挺好的。

◇一陣輕輕的風拂來,我彷彿在鬧市裡聽見樹葉簌簌的聲音,抬頭一看,是一株巨大的玉蘭,開遍了潤白色的花朵,滿樹搖曳。我這才聞到它微甜的香氣。存摺裡頭,誰裝了一個看不見的沙漏。因為無法打開,看不見沙漏裡的沙究竟還有多少,也聽不見那漏沙的速度有多快,但是可以百分之百確定的是,那沙漏不停地漏,不停地漏,不停地漏......

◇幸福就是,生活中不必時時恐懼。幸福就是,尋常的日子依舊。水果攤上仍舊有最普通的香蕉。市場裡仍舊有一籠一籠肥胖的活雞。花店裡仍舊擺出水仙和銀柳,水仙仍然香得濃郁,銀柳仍然含著毛茸茸的花苞。俗氣無比、大紅大綠的金橘和牡丹一盆一盆擺滿了騎樓,仍舊大紅大綠、俗氣無比。

◇人生本來就是旅程。夫妻、父子、父女一場,情再深,義再厚,也是電光石火,青草葉上一點露水,只是,在我們心中,有萬分不捨:那撐傘的人啊,自己是離亂時代的孤兒,委屈了自己,成全了別人。兒女的感恩、妻子的思念,他已惘然。我們只好相信,蠟燭燒完了,燭光,在我們心裡,陪著我們,繼續旅程。在一條我們看不見、但是與我們的旅途平行的路上,爸爸,請慢慢走。白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。

|

|

| ( 創作|另類創作 ) |